契約書の作成マニュアル!作成する時のポイントや注意点も紹介

更新日: 2023.1.20

公開日: 2022.2.9

HORIUCHI

契約書は重要な役割を持つ書類です。

そのため、正しい契約書の作成方法を認識していないと契約内容がきっかけで、大きなトラブルや問題を起こしてしまうケースもあります。

本記事では、契約書作成時に押さえておきたいポイントや実際に記載する内容について解説します。

目次

「契約締結をするまでに具体的になにをしたらいいかわからない」

「契約書の作成の仕方がわからず困っている」

「契約の知識がないので、なにから始めたらいいかわからない」

などなど従業員からの対応に追われている法務担当者の方も多いのではないでしょうか。

そのような方に向けて当サイトでは「ビジネスにおける契約マニュアル」という資料を配布しております。本資料では契約書の具体的な作成方法はもちろん、契約に関する基礎知識や取引に応じた契約の種類など網羅的に記載しております。

本資料では契約書の具体的な作成方法はもちろん、契約に関する基礎知識や取引に応じた契約の種類など網羅的に記載しております。

またよくある質問集やリーガルチェック項目も添付しているので、従業員からの問い合わせにも柔軟に対応できます。

従業員に配布することで、社内研修資料としても活用できます。無料で配布しておりますでぜひご覧ください。

1. 契約書を作成する理由

一部の例外を除き、基本的に当事者間の合意があれば、契約書を作成して署名をおこなわなくても契約は成立します。なお、口約束のみの契約でも法的効力は発生します。

実際に民法52条では、下記の通り定められています。

“ 民法522条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。”

引用:民法|e-Gov法令検索

しかし、一般的に契約締結をおこなう際には契約書が作成されるケースが非常に多いです。その主な理由として挙げられるのは、トラブルが発生しないように証拠を残すためです。

契約書を作成せずに口約束のみで契約をおこなった場合、言った言わないのトラブルが発生したり、そもそも契約内容を忘れてしまったりすることがあるでしょう。最悪の場合、そのトラブルが裁判に発展してしまう可能性も十分にあります。

こういったトラブルを防ぐために、契約内容の証拠として契約書を作成するのが一般的となっています。万が一、契約書を作成しなかったとしても、口約束をおこなう際に録音するなど、契約内容の証拠を残しておいた方がよいでしょう。

関連記事:契約書の作成から郵送までの手順・ルールは?押印や保管の方法も詳しく解説! | jinjerBlog

2. 契約書作成時に押さえておくべきポイント

契約書はビジネスにおいて重要な役割を持っているため、作成時にはいくつか注意すべき点があります。

ここでは、特に重要なポイントを4つ解説します。

2-1. 契約内容の明確化

契約が成立すると、当事者は義務を果たさなければいけません。

もし、契約内容を無視したり実行しなかったりしてしまうと、損害賠償などの制裁が加えられるケースもあります。

契約内容を明確にするということは、自分にどのような権利があり、どんな義務を背負うことになるのか明確にするということになります。

2-2. 当事者の明確化

契約は当事者同士が結ぶものであるため、誰が誰に対して、権利と義務があるのかを文面上で明確にしなければなりません。当事者がはっきりしていない場合、契約書は効力を持たないケースもあります。

当事者を明確にしたうえで、それぞれがどのような権利を持ち、義務を負うのかを定めることが最も重要です。

2-3. 具体的なトラブルの想定

契約書作成において、想定されるトラブルは事前に記載しておくことが大切です。

たとえば、単純な売買契約であっても、以下のようなトラブルが想定できます。

・代金が支払われない

・仕入れが間に合わずに、納品ができない

・商品に故障や不良があった

・第三者の権利を侵害している

このようなトラブルを防ぎ、損害を最小限に抑えるために、トラブルが発生した際の対処法を事前に想定して決めておきましょう。

2-4. 関連する法令の理解

契約は当事者同士が合意することで成立しますが、法令でルールが定められている場合は、法令を優先するケースがあります。

そのため、関連する法令についてはよく理解しておく必要があります。なお、業界や職種によって関連する法令が変わるため、注意して調べるようにしましょう。

契約書作成ツールやインターネット上で公開されているテンプレートを利用する場合、そのままの内容では利用できないこともあるので、締結予定の契約に見合った内容であるかという点に注意して利用しましょう。

2-5. 収入印紙の要否

契約内容や取引金額に応じて、契約書を締結する際に印紙税が発生する場合があります。

印紙税が発生する場合には、契約書に収入印紙を貼付する必要があるので、事前にその契約書が課税文書(印紙税が発生する文書)かどうかを確認するようにしておきましょう。

課税文書については、国税庁が公開している印紙税額表で確認することができます。

ただし、電子契約での取引では、契約の種類にかかわらず印紙税が発生しないという特徴があります。

3. 契約書の作成方法

3-1. テンプレートを活用する

一般的に取り扱われる契約書は、インターネット上でもエクセルやワードのテンプレートが公開されています。ただし、契約の取引は1件ごとに性質が異なるので、テンプレートはそのまま利用するのではなく、記載内容を微調整して利用した方がよいでしょう。

基本的に無料でデータをダウンロードできる場合は多いですが、書面内容について保証はされないので注意が必要です。

3-2. 弁護士や司法書士に作成代行を依頼する

弁護士や司法書士は普段から法律を取り扱う機会があり、法律関連の書類を作成することも多いでしょう。そのため、このような専門家の方に契約書の作成代行を依頼するのも一つの手です。

作成代行の費用は取引内容の複雑さに応じて決められることが多く、場合によっては高額な費用が発生する可能性もあります。そのため、自社で支払う費用をできる限り少額にしたい場合には、事前に相手方と話し合いで決めておくとよいでしょう。

3-3. 自社で内製する

最適な契約書の作成方法は、社内に法務部門を設置して内製することでしょう。専門家に作成依頼をおこなうよりも、大幅なコスト削減につながります。

自社で内製することができれば、相手方の了承は必要ですが、契約内容を定める際に主導権を握りやすくなります。ただし、何かトラブルが発生した際に相談できるように、多少コストがかかっても顧問弁護士を置いておいた方が安心です。

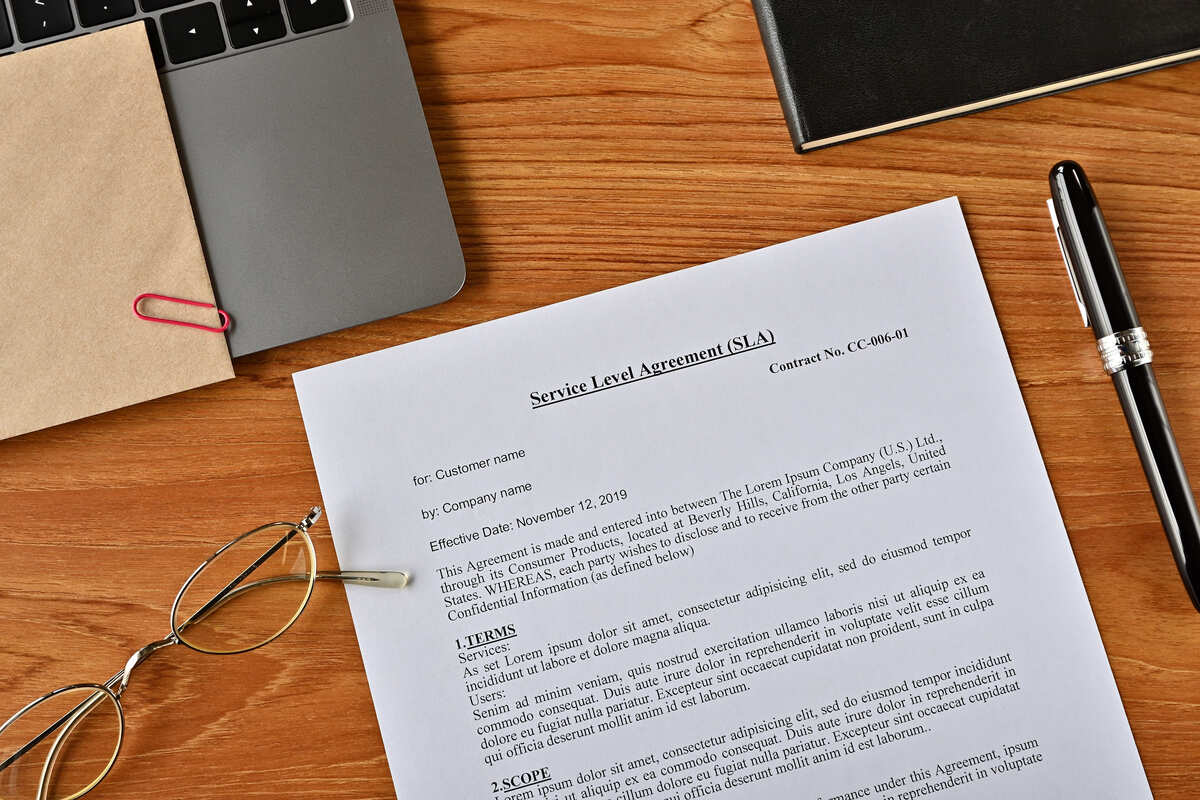

4. 契約書の構成

契約書の内容は、基本的な構成が決まっています。

契約書は書面の作成者だけではなく相手側や第三者が確認する書類であるため、誰が見ても読みやすい内容にする必要があります。

ここからは、一般的な契約書の構成例を解説します。

4-1.表題(タイトル)

まず最初に、表題として契約書のタイトルを記載します。

業務委託契約書や売買契約書、秘密保持契約書など、正式名称で表題を付けましょう。

4-2.前文

前文は記載しないケースもありますが、入れておくとその後に記載する会社名を省略できるようになります。

前文の具体的な書き方は、以下のようになります。

「株式会社〇〇(以下、甲という)と、株式会社××(以下、乙という)とは、以下の通り契約する」

なお、甲と乙には優劣がありませんが、一般的にはお客様側が「甲」、事業者側が「乙」と記載されることが多いです。また、甲乙の表現が伝わりにくいという理由で、「受託者」や「委託者」などのように表現する場合もあります。

4-3.契約条項

契約条項には、双方にどのような権利と義務があるのか明記します。契約書にとって重要な役割を持っている項目なので、とくに注意して作成するようにしましょう。

また、契約書を読んだ相手に内容をわかりやすく伝えるためにも、できるだけ読みやすい文章で記載しておくのが好ましいです。

4-4.損害賠償

契約が不履行になってしまったケースなどを想定し、損害賠償についても記載します。

損害賠償請求は民法で定められているため、民法に則り賠償請求する場合は記載不要です。

ただし、義務を果たすまで緊張感を維持することを目的として、あえて契約書に記載するケースも多くあります。

4-5.契約期間

契約期間とは、いつからいつまでの契約なのかを明確にするものです。

また、契約期間が終了したあとの対応についても、書面での解約が必要なのか、メールや口頭での通知をおこなえばよいのかなどを記載しておくとよいでしょう。

契約を延長する場合は、自動更新なのか再度契約を交わすのかなど細かい内容まで決めておきます。

4-6.契約解除事由

契約解除事由とは、相手が契約を履行しない場合や、契約に背いた場合に契約を解除できることを定めるものです。

相手の承認が必要ではありますが、解除事由は自由に決めることができるので、想定される解除事由を記載しておくことをおすすめします。

4-7.反社会的勢力の排除

双方が反社会的勢力でないことや、反社会的勢力とのつながりがないことを確認する項目です。

この項目がないと、もし後に反社会的勢力と関係すると判明しても、契約の解除や損害賠償請求ができないため必ず記載しましょう。

4-8.権利義務の譲渡禁止

契約条項で定めた権利と義務を、無断で第三者などに譲渡できないことを記載する項目です。

このような事態はほとんど起こりませんが、契約書はさまざまなケースを想定して作成するため記載しておくといいでしょう。

4-9.合意管轄

契約途中にトラブルが発生した場合に、裁判になるケースがあります。

合意管轄では、このような場合にどこで裁判をするのか双方が納得する場所を事前に決める条項です。

4-10.協議事項

契約期間中に問題が発生した場合、その問題について契約書に記載がないケースがあります。

協議事項では、このような場合に「双方の話し合いで決める」などといった対応策を記します。

4-11.後文

後文には、契約書が何通あるのか、誰が所持しているのか記載します。

たとえば、下記のような文章で記載されることが多いです。

「以上、本契約の成立を証するため、本書〇通を作成し、甲乙記名押印の上、各〇通を保有する」

4-12.日付欄と署名欄

日付欄には、契約書に同意した日付を記載するのが一般的です。

また、署名欄は当事者の数だけ設ける必要があります。署名されていない場合、契約に同意していないと認識されてしまうため、必ず全員分を記載するようにしましょう。

関連記事:契約書の書き方で覚えておきたい6つのポイントとは?作成ルールもあわせて解説 | jinjerBlog

▼「【最新版】電子契約の始め方ガイドブック」資料でお悩み解決!

・書面契約との違い

・法的有用性

・電子化できる契約書の種類

・導入メリット、効果 など

5. 契約書を作成する際に記載すべき条項

ここでは、契約に関するトラブルを避けるために、記載しておくべき条項を10種類紹介します。

・契約期間

契約日から契約終了までの期間を定めます。

・履行期限

履行日、履行機関、引渡日の定めになります。

・不履行時の定め

履行されなかったり、遅延があったりした場合の取り決めです。

・期限の利益喪失に関する定め

期限の利益をどのようなケースによって、喪失させるのかを定めます。

・保証・連帯保証の定め

保証人や連帯保証人を定めます。

・危険負担の定め

契約日と引渡日が異なる場合や、目的物の破損や滅失が発生した場合にどちらが負担するのかを定めます。

・瑕疵担保責任の定め

目的物に欠陥や欠損があり、契約の目的を果たせない場合などの取り決めを定めます。

・諸費用の負担の定め

目的物の引渡や運搬にかかる費用や、登記費用、保管費用などの負担に関する内容を定めます。

・秘密保持に関する定め

企業秘密やアイデア、ノウハウなどを外部に公開することを禁じる内容を定めます。

・裁判管轄

契約の当事者間でトラブルが生じた場合に、裁判をおこなう裁判所を定めます。

6. 契約書を作成する際に記載を避けるべき条項

基本的に契約書の条項は自由に定められますが、法律上の制限で定めてはならない条項があります。

6-1. 公序良俗に反する条項

公序良俗に反する条項とは、人倫違反や人権侵害などを犯す事項のことです。

具体的な例をあげると、「差別行為(人種・男女差別etc.)」や「暴利行為(非常に高額の賠償額etc.)」などの定めは、すべて無効になります。

6-2. 強行法規に違反する条項

強行法規とは、当事者間の意思よりも優先して適用される条項のことです。この内容に違反する事項は、すべて無効となります。

たとえば、条項に「契約満了時に借主は貸主に建物を明け渡す」とあるとします。賃貸借契約において、貸主から更新の拒絶や契約解除をおこなうことは、正当な理由がない限り認められず、契約書に記載されていたとしても無効となります。

契約の締結後に強行法規の違反が発覚すると、大きなトラブルに発展する可能性があるので注意しましょう。

このように、契約書には記載するべき項目と、記載してはならない項目があります。これらの内容は、自社で契約書を作成するときはもちろん、取引先が作成した契約書に同意するときにも細かく確認する必要があります。

万が一、公序良俗や現行法に反する内容が記載されていた場合、契約内容の協議ではなく、契約自体が無効になるかもしれません。その場合、損害賠償請求に発展する可能性があるだけでなく、ほかの取引先からも「契約書の内容を把握せずに取引を進める企業だ」として信用を失う可能性もあります。

ですが、一日でも早く取引を進めたい従業員からは確認を急かされることもあるでしょう。ほか契約書の確認や通常業務もある中で、確認が疎かになってしまう恐れがあります。後々問題が発生することを避けるためにも、契約書を確認する重要性や運用フローを守る大切さを従業員に理解してもらうことが大切です。

当サイトで無料配布している「【従業員周知用】ビジネスにおける契約マニュアル」では、契約の基本知識はもちろん、契約締結の流れや各契約種類ごとの記載するべき項目、また従業員からよくあがってくる質問とその回答もまとめています。「契約書の確認を急かされる」とお困りの法務担当者の方はぜひ、こちらからダウンロードしてご覧ください。

7. 電子契約システムの活用で契約業務は簡略化できる

ここまで紹介した通り、契約書の内容を定めるのには非常に手間がかかります。

イレギュラーの契約が多く、毎回新しく契約文面を作成しなくてはならない場合、相手方をはじめ、社内の法務部門や外部の専門家との連携が発生するため、契約が締結できるまで非常に多くの時間を要します。契約書面ができてからも、印刷や製本、郵送などで手間がかかります。

少しでも契約業務の手間を省きたい場合には、電子契約システムの活用がおすすめです。契約書が完成してからはシステム上でやり取りを完結できるので、工数の削減が可能です。

8.契約書を正しく作成して安全な契約を

契約書を作成する際は、基本的な構成に則って必要な項目をしっかりと記載すれば、大きなトラブルに発展することはないでしょう。

条項も同様で、必要な10個を記載すれば問題ありませんが、記載を避けるべき内容もあるため注意しましょう。「公序良俗に反する条項」や「強行法規に違反する条項」は、会社の社会的評価を下げてしまうことになってしまいます。

契約書は重要な書類であり、内容によってはトラブルが発生してしまうこともあります。弁護士や司法書士などの第三者機関に内容を確認してもらいつつ、慎重に作成するようにしましょう。

電子契約システムを活用して、できる限り契約業務を簡略化させるのがおすすめです。

「契約締結をするまでに具体的になにをしたらいいかわからない」

「契約書の作成の仕方がわからず困っている」

「契約の知識がないので、なにから始めたらいいかわからない」

などなど従業員からの対応に追われている法務担当者の方も多いのではないでしょうか。

そのような方に向けて当サイトでは「ビジネスにおける契約マニュアル」という資料を配布しております。本資料では契約書の具体的な作成方法はもちろん、契約に関する基礎知識や取引に応じた契約の種類など網羅的に記載しております。

本資料では契約書の具体的な作成方法はもちろん、契約に関する基礎知識や取引に応じた契約の種類など網羅的に記載しております。

またよくある質問集やリーガルチェック項目も添付しているので、従業員からの問い合わせにも柔軟に対応できます。

従業員に配布することで、社内研修資料としても活用できます。無料で配布しておりますでぜひご覧ください。

電子契約のピックアップ

-

電子サインで契約書の法的効力は担保される?電子署名との違いもあわせて解説!

電子契約公開日:2022.06.22更新日:2022.12.09

-

電子署名とは?電子署名の仕組みや法律などわかりやすく解説

電子契約公開日:2021.06.18更新日:2024.05.08

-

電子署名の認証局の役割とは?|仕組みと種類をご紹介します!

電子契約公開日:2021.07.01更新日:2023.01.20

-

電子署名の社内規程のポイントをサンプル付きで解説

電子契約公開日:2021.10.05更新日:2022.12.08

-

脱ハンコとは?メリット・デメリットや政府の動きについて解説!

電子契約公開日:2022.06.14更新日:2023.01.25

-

BCP(事業継続計画)対策とは?重要性やマニュアル策定の手順をわかりやすく解説

電子契約公開日:2022.09.15更新日:2022.12.13

契約書の関連記事

-

ビジネス契約書の種類や作成上の注意点を詳しく解説

電子契約公開日:2023.04.15更新日:2023.04.14

-

帰責性とは?意味や民法改正のポイントをわかりやすく紹介

電子契約公開日:2023.04.14更新日:2023.04.14

-

特定認証業務とは?認定を受けるための方法を徹底解説

電子契約公開日:2023.04.13更新日:2023.04.13