労働条件通知書とは?雇用契約書との違いや記載事項の内容、法改正の明示ルールを解説

更新日: 2025.9.29 公開日: 2022.1.19 jinjer Blog 編集部

労働条件通知書とは、賃金・労働時間・就業場所などの労働条件を、使用者から労働者への交付が法律上義務付けられている書類です。労働契約締結時に書面で明示する義務を負う重要な書類です。雇用契約書とは異なり、署名・捺印は不要で、交付が法律で義務化されています。法改正(2024年4月)により、就業場所や業務内容の変更範囲、契約更新の上限、無期転換の機会などの記載も必須項目に加わりました。

内容は絶対に記載が必要な事柄と、そうではない事柄に分かれるものの、労使間のトラブルを防止するためにも、どちらの内容も記載するほうが望ましいでしょう。

本記事では、労働条件通知書の基本的な役割や雇用契約書との違い、記載必須事項、交付のタイミングなどをわかりやすく解説します。

目次

「長年この方法でやってきたから大丈夫」と思っていても、気づかぬうちに法改正や判例の変更により、自社の雇用契約がリスクを抱えているケースがあります。

従業員との無用なトラブルを避けるためにも、一度立ち止まって自社の対応を見直しませんか?

◆貴社の対応は万全ですか?セルフチェックリスト

- □ 労働条件通知書の「絶対的明示事項」を全て記載できているか

- □ 有期契約社員への「無期転換申込機会」の明示を忘れていないか

- □ 解雇予告のルールや、解雇が制限されるケースを正しく理解しているか

- □ 口頭での約束など、後にトラブルの火種となりうる慣行はないか

一つでも不安な項目があれば、正しい手続きの参考になりますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. 労働条件通知書とは?

労働条件通知書とは、労働基準法第15条により、会社(使用者、事業主)が労働者と雇用契約をする際、交付が義務付けられる書類です。

(2019年4月以降は電磁的方法も可。詳細は後述)

また、法的な理由にかかわらず、労働条件の通知は、労働時間や賃金などは労働者がその条件で働くかどうかを決定する上で重要となります。書類だけでなく電子媒体での交付も可能で、労使間のトラブルを防止する役割も担っています。

1-1. 労働基準法第15条に基づき交付する

労働条件通知書の交付義務は、労働基準法第15条第1項および施行規則第5条によって規定されています。使用者は、労働契約を締結する際に、賃金、労働時間、就業場所など「その他の労働条件」を書面で明示しなければなりません

労働条件通知書が必要な法的根拠としては、労働基準法第15条第1項の下記条文が該当します。

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

労働基準法では立場の弱い労働者を保護するために、このような規定を使用者に求めており、労働条件の通知をおこなう手段として労働条件通知書の作成が義務づけられています。

1-2. 労働条件通知書を発行すべき理由

労働条件通知書の交付対象は、自社で働くすべての労働者です。正社員だけでなく契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員など雇用形態を問わず適用されます。

ただし、内容はすべて同じということではなく、パートや有期契約者には、パートタイム・有期雇用労働法に基づく「特定事項」の通知義務もあり、昇給や賞与の有無、相談窓口なども明記する必要があります。

企業が一部の従業員にしか交付しなかった場合や特定の雇用形態の従業員に交付しない場合は、個人の訴訟リスクや行政指導の対象となるので注意しましょう。また、書面で条件が明示されないと、労働者の不安や不信感を招くことで、モチベーションの低下にも繋がります。このような状況を防ぐためにも、採用時や契約更新時など、すべての労働契約締結場面での交付徹底が求められます。

1-3. 労働条件通知書を発行する目的

労働条件通知書を発行する理由の一つは、トラブルを防止することです。

労働条件通知書には、始業時間、終業時間、就業場所、業務内容、賃金などの労働条件が具体的に明示されています。これにより、「家から遠い支社まで通わなければいけないなんて聞いていない」や「土日は必ず休みにしてほしいのに、水日休みだった」といったトラブルを未然に防ぐことができます。

つまり、労働者と企業の間で労働条件についての誤解やトラブルを防止でき、労働者の権利を守るための重要な書類となるのです。これにより、効果的な労働環境の構築に寄与し、企業内での労使関係の安定化と労働者のモチベーション向上を目指せます。

また、内定通知と共に労働条件通知書を送付するので、内定者は雇用契約の前に労働条件を確認することができます。労働条件を確認できれば、内定者の「安心」にもつながるので、安心感を持って入社してもらうことも発行する理由です。

ただし、募集要項と労働条件通知書の内容が異なると内定辞退のリスクがあるため、労働条件は募集要項の作成段階から正確に伝えるよう注意が必要です。

2. 労働条件通知書と雇用契約書の違い

労働条件通知書は、労働基準法第15条により交付が義務付けられており、使用者が一方的に労働条件を明示するための書類です。一方、雇用契約書は労使双方の同意に基づき締結されるもので、署名・押印がなされることが多く、証拠能力の高い書類として扱われます。

つまり、労働条件通知書は「明示の義務」を果たすためのものであり、雇用契約書は「合意の証明」として利用される点に違いがあります。

以下で、さらに詳しく見ていきましょう。

2-1. 労働条件通知書と雇用契約書は両方発行した方が良い?

労働条件通知書と雇用契約書は、両方とも発行したほうが安全でしょう。労働条件通知書は法的に交付が義務付けられており、企業として必須の書類です。一方、雇用契約書は労働者と企業との間で公式に雇用関係を確立するための書類であり、双方の理解と合意が文書により明確にされます。

確かに、労働条件通知書と雇用契約書の記載内容には、就業場所や勤務時間、勤務日、給与の計算方法など、多くの項目で重なりがあります。しかし、内容がほとんど同じだったとしても、それぞれの書類が持つ意味合いは異なります。労働条件通知書は企業が法律上の義務を果たした証拠となり、雇用契約書は労働条件に関する同意が取れている証拠となります。

とはいえ、ほぼ同じ内容の書類を二つ発行するのは手間がかかりますし、従業員が似たような書類を何枚も受け取ることに疑問を抱くかもしれません。そのため、「労働条件通知書兼雇用契約書」として両者をまとめた書類を発行することもあります。しかし、労働条件通知書兼雇用契約書として発行する場合は、法的に通知が義務付けられている内容の記載漏れがないように注意し、企業と従業員双方が記名捺印できる欄を設ける必要があります。

両者を併用することで、企業は法的義務を果たしつつ、労働者との信頼関係を強化することができ、結果的に労使関係がより安定することが期待できます。

労働条件通知書の作成にあわせて、雇用契約に関する業務をまとめた「雇用契約マニュアル」という資料を当サイトで無料配布しています。

雇用契約業務に関して不安のある人事担当者の方はぜひこちらからダウンロードしてご覧ください。

3. 労働条件通知書交付のタイミング

労働条件通知書は従業員の雇い入れ時(入社時)に交付する必要があります。ただし、職業安定法改正により2018年1月1日以降、下記のような場合にも対応が必要です。

3-1. 従業員を新規採用する

新規採用や新卒採用に労働条件通知書を交付するタイミングは、内定日または入社日までに渡すことが基本です。

厚生労働省は、就労開始前に条件を明示することを推奨しています。内定通知と同時に交付すれば、労働条件の内容に納得したうえで契約に臨むことができるので、雇用契約を結ぶ際のアクシデントを防げます。

もし入社後まで交付が遅れると、「聞いていた条件と違う」といったトラブルのもととなり、最悪の場合は入社辞退や早期退職につながる恐れがあるので注意しましょう。

また、試用期間中であっても交付は必要で、就業後1か月以内という曖昧な運用は法律違反のリスクとなります。適切なタイミングで交付することで、労使間の認識を共有し、良好な関係構築へ繋げることができます。

3-2. 労働条件に変更があったとき

労働条件(賃金・勤務時間・就業場所など)に変更が生じた場合、変更適用日までに新たな通知書を交付する義務があります。

例えば、部署異動による就業場所の変更や業務内容の変更、勤務時間制度の導入などが「労働条件の変更」に該当します。変更時に条件通知書を再交付しないと、法律違反となる可能性があるので注意してください。

また、改正後は、有期契約の更新に関する条件変更や無期転換の条件明記も必要です。変更があれば、迅速かつ従業員が理解できる形で書面により提示することで、労使間の透明性が維持されるのでトラブル予防に繋がります。

企業は人事異動のたびに見直しをおこない、変更用の通知書の仕組みを整えておくことがミス防止にもつながります。

4. 労働条件通知書に記載が必要な項目

- 絶対的明示事項:労働契約の期間や始業・就業の時刻など、法律上明記が義務付けられている内容

- 相対的明示事項:退職金など定めた場合には明示する必要があり、口頭でもよい内容

これらの内容を記載し、労働者の雇い入れ時には必ず交付が必要です。

各明示事項の詳細に関しては、4章で詳しく説明します。

労働条件通知書に書く内容は「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」に分かれます。それぞれの書き方を解説します。

4-1. 絶対的明示事項

「絶対的明示事項」では、以下の項目は労働条件通知書に必ず明記しなければいけない、とされています。

- 労働契約の期間と期間の定めがある場合には更新する場合の基準

- 就業場所と従事すべき業務の内容

- 始業及び終業の時刻

- 所定労働時間を超える労働の有無

- 休憩時間、休日、休暇

- 就業時転換に関する事項(労働者を二組以上に分けて就業させる場合)

- 賃金の決定、計算及び支払いの方法

- 賃金の締め切り及び支払いの時期

- 退職に関する事項(解雇事由を含む)

- 昇給に関する事項(書面の必要はない)

労働契約期間と更新の有無

労働契約期間の有無(有期・無期)と、期間の定めがある場合の契約更新の有無や更新に関する基準は、絶対的明示事項に含まれます(労基則第5条1項1号・2号)。具体的には、有期契約の場合「期間の定めあり」か「なし」を明記し、更新がある場合には、「自動更新」「更新する可能性あり」「更新しない」のいずれかを明示します。

また、更新する場合は、判断基準(勤務実績・業務量など)も記載が必要です。また、2024年4月の改正以降は、契約更新の上限(通算年数や回数)やその理由も書面で示す義務が生じています(労基則第5条1項1号の2)。詳細な基準を記載することで、労働者は自身の契約契機や更新可否を見通せるようになりますし、企業はトラブル防止にもつながります。

さらに、契約期間は労働基準法に準拠しなければならず、有期雇用契約が通算で5年を超える場合には、労働契約法に基づき、従業員の希望を受けて無期雇用に転換する義務があります。

就業場所と従事すべき業務の内容

「就業場所と業務内容」も絶対的に明示が必要です(労基則第5条1項3号)。

改正後は、当初の就業場所・業務内容だけでなく、変更の範囲(例:支店や他拠点への異動可能性)についても記載が必須となりました。例えば、「就業場所:東京本社(変更の範囲:関東全域)」とすることで、将来の異動範囲が明確になります。この明示がないと、勤務地に関するトラブルの原因となるため、具体的かつ網羅的に記載するのが重要です。

また、従事する業務内容についても具体的に記載する必要があります。将来的に配置変更が予定されている場合や別の業務に転任する可能性がある場合は、2024年4月から変更の範囲についても明示が必要となりました。

始業及び終業の時刻

労働条件通知書には、始業・終業時刻、所定外労働の有無、休憩時間、休日、休暇をすべて明示する必要があります(労基則第5条1項4号)。例えば、始業・終業時刻には「始業:9時/終業:18時(休憩1時間)」と明記したり、「所定外労働あり」にチェックを入れたりしなければなりません。

フレックスタイム制度やシフト制を導入している場合は、コアタイムや各シフトの勤務時間、適用する日程などを詳細に説明することが求められますが、シフト制の場合は、「シフトによる」と記載することで要件は満たされます。

これらの記載をすることで、労働者は予定と実働のギャップを把握しやすくなり、企業は法令順守と労働トラブル防止につながります。

所定労働時間を超える労働の有無

所定労働時間を超える労働の有無残業があるかないか「有、無」の形で記載します。

「所定労働時間を超える労働の有無」は、書面での明示が義務付けられている絶対的明示事項です(労基則第5条1項4号)。

具体的には「あり/なし」のどちらかを記載し、所定外労働がある場合には、割増賃金の率や制度概要を説明することで透明性を高めましょう。さらに、残業の見込みや上限時間を示すことで、労働者が長時間労働にならないようにできます。

これらの記載により、企業は労働監督対応の基盤を整えつつ、労働者の理解も深めることが可能です。

休憩時間、休日、休暇

休憩時間、休日、休暇については、具体的な曜日や日数を明記することが求められます。特に「週に◯日」といった制度の場合、週や月あたりの休日日数を示さなければなりません。

年次有給休暇に関しては付与条件や制度に言及し、法律に基づいて入社後6ヵ月間の出勤率が8割を超える従業員に付与し、その日数も規定します。代替休暇などのそのほかの休暇制度の有無も明示する必要があります。

また、複数休暇(育児・介護など)がある場合も、記載しておくのがベストです。明確な規定で労働者に安心感を与える一方、企業は法令遵守のポイントをしっかり押さえることができ、書面としての証拠性も担保されます。

就業時転換に関する事項(労働者を二組以上に分けて就業させる場合)

就業時転換に関する事項は、労働者を二組以上に分けて働かせる場合に必要です。

就業者を二組以上に分けて就業させる場合(交替制)には、「日勤・夜勤の交替制。8時~17時/17時~翌1時、1週間単位で交替」というように明記することで、労働者は勤務リズムを事前に把握できます。

しっかり明記することで健康管理や休日設定などの調整がしやすくなり、交替制勤務のトラブル回避にもつながります。

賃金の決定、計算及び支払いの方法

賃金の決定、計算および支払いに関する事項、手当の有無などは、労働条件通知書に明記しなければなりません。例えば、「月給制+通勤手当支給」「基本給25万円+固定残業代5万円・残業30時間、超過分は別途支給」というように記載しましょう。

また、この項目には基本給や手当の具体的な金額のほか、これらの算出方法についても詳細に記載する必要があります。

さらに、時間外労働に対する割増賃金率についても明記しておくことが重要です。割増賃金率の最低基準は法律で定められているので、これらの条件が適切に反映されることが重要です。

また、歩合制やインセンティブがある場合は、明確に記載することで給与体系の透明性を担保し、理解と納得を得やすくなります。

賃金の締め切り及び支払いの時期

賃金の締め切りと支払いの時期は、労働条件通知書において重要な項目です。記載する場合は、「締切日:毎月末日/支払日:翌月25日(金融機関営業日)」というように具体的に示すことが重要です。また、支払方法についても記載が必要となっており、銀行振込や現金支給など、具体的な方法を明示しておきましょう。

安定した給与支払いは労働者の生活設計に不可欠であり、企業としても労働基準法を順守している証明にもなります。

退職に関する事項(解雇事由を含む)

退職に関する事項には、定年制と継続再雇用制度の有無や年齢が含まれ、必要な情報を明記することが求められます。

自己都合退職の場合の届出日や解雇事由、解雇手続きについても記載が必要です。これらの情報をすべて記載しようとすると文章が多くなるため、詳細な文章ではなく「就業規則第◯条」として簡潔に示されることが一般的です。

定年年齢は法律により60歳を下回ることができません。また、2025年4月以降は、定年を65歳未満に定めている事業主は以下のいずれかの措置を講じる必要があります。

- 定年制の廃止

- 65歳までの定年の引き上げ

- 希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入

昇給に関する事項(書面の必要はない)

昇給に関する事項は、昇給の有無や時期、金額の決定方法を含みます。この事項は絶対的明示事項ですが、書面での通知が必須ではありません。

ただし、有期契約やパート・アルバイトなど短期労働者の場合は「昇給有無」を明示義務としているため記載が必要です。また、正社員に対しても「年1回昇給(業績・評価により)」等の記載をおこなうことで、労働者の勤務意欲と企業の透明性向上に貢献します。

ちなみに、記載しない場合でも、就業規則との整合調整が求められるので相違がないようにしてください。

4-2. パートやアルバイトなどの有期雇用労働者の場合

パートタイマーやアルバイトなどの有期雇用労働者に対しては、通常の労働者に加えて、特別に明示が必要な項目があります。

短時間・有期雇用労働者の場合、上記に加え、下記の内容の明記も必要です。

- 昇給の有無

- 賞与の有無

- 退職金の有無

- 相談窓口の記載

また、2024年4月以降はこれらも追加して明示することが義務付けられています。

- 更新上限の有無とその理由

- 無期転換申込の機会(無期転換権を使用できる場合)

- 無期転換後の労働条件(無期転換権を使用できる場合)

これは「短時間・有期雇用労働法(旧パートタイム労働法)」に基づくもので、雇用管理の透明化を図り、不合理な待遇差を防止することが目的です。加えて、正社員との待遇差の内容や理由についても、求めがあった場合には説明しなければなりません。これらの明示は、2021年の法改正以降、全事業主に義務づけられています。

特に注意すべきなのは、有期契約の更新条件や無期転換ルールに関する情報も丁寧に記載することです。正社員と異なる待遇であっても、その理由が合理的であれば問題ありませんが、説明責任を果たしましょう。

4-3. 相対的明示事項

相対的明示事項は、必ずしも定める必要はないものですが、定めた場合には明示をしなければなりません。必ずしも書面で明示をする必要までは求められていませんが、労使トラブルを防止する観点からも、書面で交付する方が望ましいでしょう。

- 退職手当が該当する労働者の範囲

- 退職手当の決定・計算・支払い方法、支払時期

- 臨時に支払われる賃金(賞与など)

- 最低賃金

- 労働者に負担させる食費や作業用品など

- 安全・衛生に関する内容

- 職業訓練に関する内容

- 災害補償、業務外の傷病扶助について

- 表彰、制裁について

- 休職について

以上の内容に該当する項目がある場合、労働条件通知書にも明示することをおすすめします。

このように、雇用契約を結ぶ際には相手とすり合わせなければならない事項が多くあります。万が一、明示していない事項があった場合、労使トラブルに繋がりかねません。しかし、これらの項目をすべて覚えることは難しいでしょう。そこで当サイトでは、雇用契約に関連する法律や手続きをまとめた資料を用意しています。後述する労働条件明示ルールの変更についても解説しているので、雇用契約の手続きに不足がないか不安がある方はぜひこちらからダウンロードしてご確認ください。

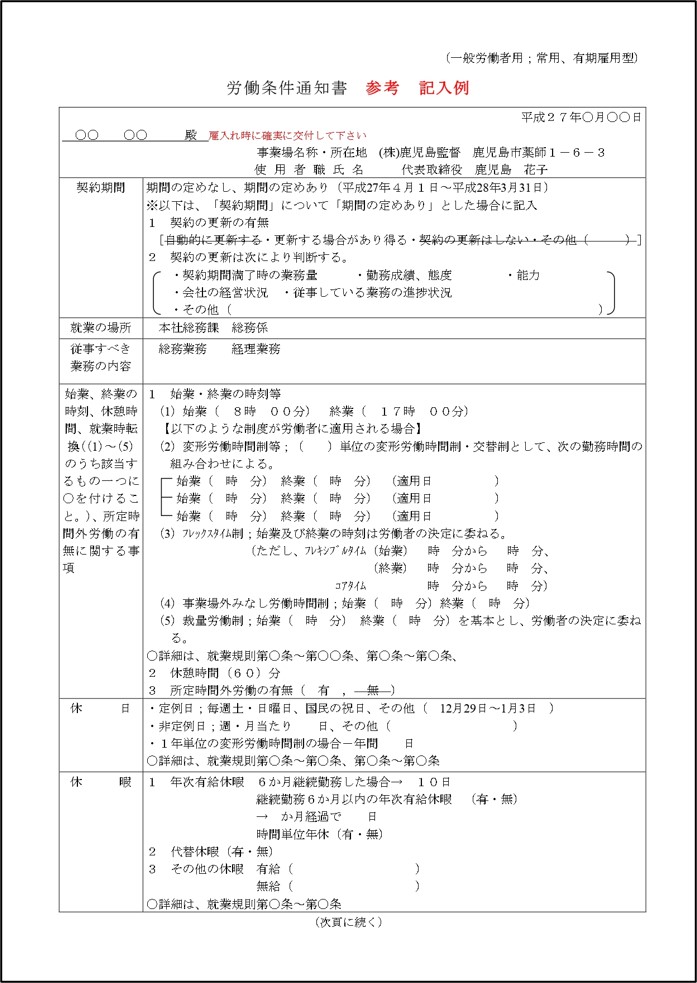

5. 労働条件通知書の作成方法と書き方【テンプレート・記入例】

労働条件通知書のテンプレートは、労働局(厚生労働省)のサイトからダウンロードして利用することが可能です。業種や雇用形態ごとに適した労働条件通知書のテンプレートが用意してあるので、自社にあった適切な様式を利用するようにしましょう。

▼こちらからダウンロード可能です。

様式集|東京労働局

そのほか、各都道府県の労働局のサイトでは、労働条件通知書の記入例を紹介している場合もあります。記入例を参考に作成することで、不備のない内容で労働条件通知書を作成することができるでしょう。

参考:様式集 労働基準関係|鹿児島労働局

参考:労働条件通知書|沖縄労働局

さらに、当サイトでも実際にサンプルとして、労働条件通知書と雇用契約書を兼用できるフォーマットを無料配布しています。

社労士の監修付きで、令和6年に労働条件の明示ルールが変更された点も反映した最新のフォーマットです。労働条件通知書と雇用契約書を兼用することができる雛形ですので、「これから作る雇用契約書の土台にしたい」「労働条件通知書を更新する際の参考にしたい」という方は、ぜひこちらからダウンロードの上、お役立てください。

6. 法改正による労働条件の明示内容の追加

労働基準法の改正により、2024年4月から労働条件として明示すべき内容が増えます。もし明示しないまま契約締結や更新をしてしまった場合、明示義務違反として罰金刑を言い渡される可能性もあるため、注意しましょう。法改正による変更内容は以下のとおりです。

| 対象者 | 明示のタイミング | 追加される明示事項 |

| 全ての労働者 | 契約締結・更新時 | 就業場所や業務内容が変更される可能性のある範囲 |

| 有期雇用契約者 | 契約締結・更新時 | 契約期間や更新回数の上限有無とその理由 |

| 無期転換申込権が発生する有期雇用契約者 | 契約更新時 | 無期転換申込権の説明と無期転換後の労働条件 |

参考:令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます|厚生労働省

6-1. 更新上限の有無とその理由

法改正により、労働契約の更新上限があるかどうかを明記すること、ある場合はその理由を明示することが義務化されました。

例えば「最長で通算3年まで契約更新が可能」といったルールがある場合は、その内容だけでなく更新上限を設ける理由(期間が限定されているプロジェクトや業務の性質など)を明記する必要があります。これは、有期雇用労働者が契約の将来性を把握しやすくし、納得して就労できるようにするための措置です。

企業としては、契約更新の基準や上限を事前に明文化し、適切に労働条件通知書へ反映することが求められます。

6-2. 無期転換申込の機会と無期転換後の労働条件

「更新上限の有無とその理由」と同じく、法改正によって、有期労働者が無期転換申込をおこなう機会の有無と、無期転換後の労働条件についての明示も必要となりました。

無期転換ルールとは、同一の使用者との間で通算5年を超えて有期契約が繰り返された場合、労働者からの申し出により無期契約に転換できる制度です。企業はその制度の存在と、申し込みの機会、そして無期転換後の労働条件(賃金や労働時間、業務内容など)がどうなるのかを、書面でわかりやすく伝える必要があります。

「無期転換申込の機会と無期転換後の労働条件」を明確に記載することにより、労働者の不安を払拭し、企業側の信頼性も高められるでしょう。

7. 労働条件明示に違反した場合の罰則

労働条件通知書の交付や記載内容に不備がある場合、企業は法令違反と見なされる可能性があります。特に、労働基準法に基づく「明示義務」に違反した場合には、行政指導や罰則の対象となることもあります。

適切な対応をおこなわなければ、労使トラブルや企業イメージの低下にもつながりかねないので注意しましょう。

ここでは、労働条件の明示を怠った場合や、実際の労働条件と異なる内容を提示した場合に企業が負うリスクや責任について解説します。

7-1. 労働条件明示義務に違反した場合

労働基準法第15条に基づき、使用者は労働者に対し、就業の際に賃金・労働時間・業務内容などの労働条件を書面などで明示する義務があります。

労働条件明示義務に違反した場合、企業は労働基準監督署からの指導や罰則を受ける可能性があります。具体的には、使用者が労働条件を明示しなかった場合や、労基則で定められた方法で明示しなかった場合には、30万円以下の罰金に処せられる可能性があります(労基法120条1号)。

さらに、労働者との間の信頼関係が損なわれ、場合によっては訴訟リスクも考えられます。このようなリスクを回避するためにも、企業は労働条件通知書の適切な交付と明示事項の詳細な記載を徹底することが求められます。

7-2. 明示された労働条件が事実と異なる場合はどうなる?

明示された労働条件が事実と異なる場合、労働者は即時に労働契約を解除することができます(労基法15条2項)。この場合、就業のために住居を変更した労働者が契約解除の日から14日以内に帰郷する場合には、使用者が必要な旅費を負担しなければなりません(同条3項)。また、労基則5条2項では、明示する労働条件は事実と異なるものであってはならないと定められています。

もし企業側が事実と異なる条件を提示した場合、従業員は労働基準監督署に相談することが可能となっているため、企業は是正を求められることが多いです。さらに、労働者が実際に被った損害について損害賠償を請求する可能性もあります。

現実的には、労働条件通知書は雇用契約書も兼ねることが多いため、特に給与の金額などの誤記がないよう注意する必要があります。

このようなトラブルを避けるためには、労働条件通知書に記載する内容を正確にし、労働者とのコミュニケーションを密にして誤解を防ぐことが重要です。

8. 労働条件通知書の発行方法と注意点

基本として、書面での交付が原則ですが、条件を満たせば電子メールやクラウドシステムなどを使った電子交付も可能です。ただし、いずれの方法であっても、労働者が内容を確認できることが大前提となります。

ここでは、発行方法別のポイントや注意点について詳しく解説します。

8-1. 書面で発行する方法の注意点

労働条件通知書は、原則として書面(紙)で交付することが義務付けられています。書面での労働条件通知書の交付は、労働者に対してわかりやすい形式で作成することが重要です。印刷が鮮明であるか、重要な項目が見やすいようにレイアウトされているかを確認しましょう。

また、絶対的明示事項は紙に印刷して交付するのが原則ですが、相対的明示事項については紙に印刷して交付する義務はありません。手書きでも問題ありませんが、パソコンで作成して印刷・交付するほうが効率的です。さらに、書面で労働条件通知書を発行する際には収入印紙も不要です。労働者に直接手渡しすることで、その場で必要な説明を行い理解を深めることができます。

交付方法は、採用時に本人へ直接手渡す、もしくは郵送などで確実に本人の手元に届く形でおこなわなければなりません。特に、「賃金」「労働時間」「契約期間」などの絶対的明示事項は、書面による明示が法律で定められており、口頭や曖昧な説明では法的効力が不十分です。

また、交付の記録を残すため、写しを保管することも重要です。本人が受け取ったことを確認する署名・押印付きの控えを取得しておくことで、後のトラブル防止にもつながります。

8-2. 電子交付をする方法の注意点

労働条件通知書は、労働者にとって非常に重要な内容が書かれているため、従来は書面での交付しか認められていませんでした。しかし、法改正により2019年4月以降、下記の点に留意すればFAXやEメールなど電子的方法でも明示できるようになりました。[注2]

- 労働者が希望した場合のみ、下記により交付が可能

- FAX、電子メール、SNSが利用できる(ショートメール(SMS)は不適切)

- 印刷・保存がしやすいよう、添付ファイルで送付すること

- 本当に書類(データ)が到達したか、労働者に確認すること

- 到達した書類(データ)は、なるべく印刷して保存するように伝えること

なお、労働者へ明示が必要な内容自体に変更はないため、中身を省略して送付するというのは認められないので注意してください。また、労働者が同意しない場合は紙媒体による交付が必要となるので、企業側は柔軟な対応を心がけましょう。

9. 労働条件通知書は記載事項を正しく理解して速やかに交付しよう

労働条件通知書は、従業員との信頼関係を築くための重要な書類です。労働基準法に定められた記載事項を正しく理解し、法改正への対応も含めて漏れのないよう作成・交付することが求められます。記載ミスや交付の遅れは、法令違反やトラブルの原因になりかねません。

そもそも、労働条件通知書は法律上、交付しなければいけない書類であり、事業者は労働者に対して書面や電子媒体で明示することも義務となっています。また、内容には絶対的明示事項というものがあり、雇用条件によっても記載する内容が異なることも把握しておきましょう。

労働条件は労働者が働く上で重要な事柄となるため、適切な方法で確実に通知し、企業としてのコンプライアンス体制を整え、速やかに交付してください。

「長年この方法でやってきたから大丈夫」と思っていても、気づかぬうちに法改正や判例の変更により、自社の雇用契約がリスクを抱えているケースがあります。

従業員との無用なトラブルを避けるためにも、一度立ち止まって自社の対応を見直しませんか?

◆貴社の対応は万全ですか?セルフチェックリスト

- □ 労働条件通知書の「絶対的明示事項」を全て記載できているか

- □ 有期契約社員への「無期転換申込機会」の明示を忘れていないか

- □ 解雇予告のルールや、解雇が制限されるケースを正しく理解しているか

- □ 口頭での約束など、後にトラブルの火種となりうる慣行はないか

一つでも不安な項目があれば、正しい手続きの参考になりますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30

-

人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!

人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09

-

社会保険適用拡大とは?2025年6月改正法成立後の動向や必要な対応を解説

人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2026.02.27

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26

書き方の関連記事

-

報告書の書き方とは?基本構成やわかりやすい例文を解説

人事・労務管理公開日:2024.05.10更新日:2024.05.24

-

顛末書とは?読み方・書き方・社内外向けテンプレートの作成例を紹介

人事・労務管理公開日:2024.05.09更新日:2024.05.24

-

回議書とは?様式・書き方や稟議書との違いをわかりやすく解説

人事・労務管理公開日:2024.05.01更新日:2024.09.26

社会保険の関連記事

-

雇用保険被保険者資格喪失届はどこでもらう?提出先や添付書類などを解説

人事・労務管理公開日:2025.08.08更新日:2025.08.27

-

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置とは?申請期間や必要書類を解説

人事・労務管理公開日:2023.10.13更新日:2025.10.09

-

70歳以上の従業員の社会保険を解説!必要な手続きや注意点とは

人事・労務管理公開日:2022.04.16更新日:2026.01.28