健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

更新日: 2024.7.2

公開日: 2022.1.17

OHSUGI

従業員を採用したときに提出しなければならないのが、健康保険や厚生年金保険の「被保険者資格取得届」です。

被保険者資格取得届は、事業所番号・被保険者の氏名・生年月日・基礎年金番号など記載しなければならない項目が多いため、人事担当者の業務負担が増える原因の1つとなっています。業務効率化に向けて、被保険者資格取得届の手続きの流れや、電子申請の方法を前もって知っておくことが大切です。

この記事では、健康保険や厚生年金保険の被保険者資格取得届の内容や手続き方法、提出時に注意しなければならないポイントを詳しく解説します。

関連記事:社会保険とは?概要や手続き・必要書類、加入条件、法改正の内容を徹底解説

目次

社会保険の手続きガイドを無料配布中!

社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。

しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。

さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。

当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、最新の法改正に対応した「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。

ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「最新の法改正に対応した社会保険の手続きを確認しておきたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

1. 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届とは?

健康保険および厚生年金保険の「被保険者資格取得届」とは、従業員を採用したときに作成し、提出しなければならない書類の1つです。

被保険者資格取得届に対し、従業員が退職または死亡したときに作成する書類を「被保険者資格喪失届」とよびます。

本章では、健康保険や厚生年金保険の被保険者資格取得届に記入する項目と健康保険や厚生年金保険の適用事業所を解説します。

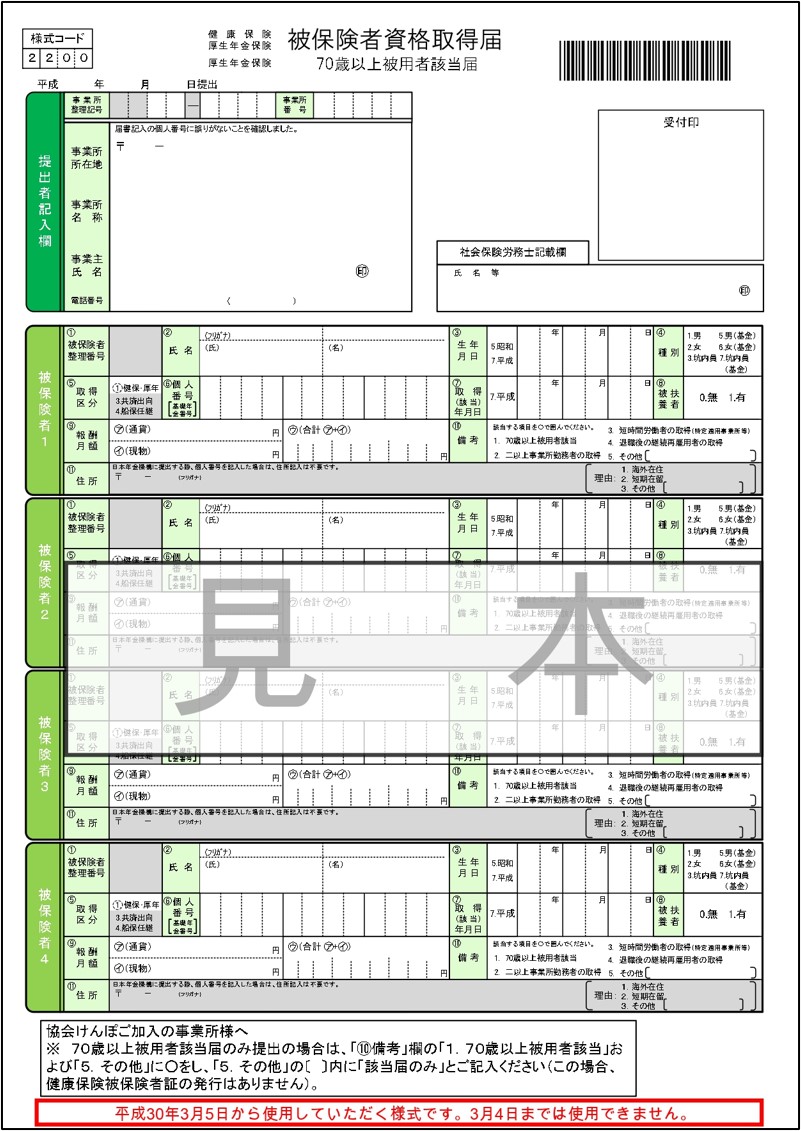

1-1. 被保険者資格取得届の記入項目9つ

被保険者資格取得届の記入項目は次の9点です。被保険者資格取得届の作成にあたって、人事担当者の方は必ず確認しておきましょう。

- 事業所番号

事業所が健康保険および厚生年金保険の適用対象となった際、年金事務所より交付された5桁の番号を記載します。 - 被保険者の氏名・生年月日

被保険者となる従業員の氏名や生年月日(和暦)を記載します。 - 種別(性別)

以下の通り、被保険者となる従業員の種別(性別)を記載します。

| 厚生年金基金の加入状況 | 性別 | 種別 |

| 厚生年金基金に未加入 | 男性 | 1 |

| 女性 | 2 | |

| 坑内員※鉱業法に該当する事業所の場合 | 3 | |

| 厚生年金基金に加入 | 男性 | 5 |

| 女性 | 6 | |

| 坑内員※鉱業法に該当する事業所の場合 | 7 |

- 取得区分

被保険者となる従業員が、厚生年金保険に加入したことがない場合は「新1」、前職で加入している場合は「再2」を記載します。 -

個人番号

被保険者となる従業員のマイナンバーを記載しますが、基礎年金番号でも対応は可能です。 - 資格取得年月日

被保険者となる従業員の入社日を記載します。 - 報酬月額

「イ」の欄には月額給与(残業手当などの諸手当もふくむ)を、「ウ」の欄には金銭以外の形式の給与を記載します。 - 被扶養者の有無

被保険者となる従業員の扶養家族の有無を記載します。 - 郵便番号・被保険者住所

被保険者となる従業員の住所および郵便番号を記載します。マイナンバーを記載した場合には不要です。

参照:記入例|日本年金機構

1-2. 被保険者資格取得届の適用事業所2つ

健康保険と厚生年金のうち、厚生年金保険には適用事業所があり、「強制適用事業所」「任意適用事業所」の2種類に分かれます。

強制適用事業所は、法人の事業所または従業員が常時5人以上いる個人の事業所で、農林漁業、サービス業などを除いた事業に該当する場合、健康保険および厚生年金保険に必ず加入しなければなりません。

任意適用事業所とは、強制適用事業所以外の事業所を指します。事業主が申請し、厚生労働大臣の認可を受けた場合、任意適用事業所であっても健康保険や厚生年金保険に加入できます。

自社がどちらの適用事業所に当てはまるのか、被保険者資格取得届の作成前に確認しましょう。

2. 被保険者資格取得届の手続きの流れを解説

2-1. 被保険者資格取得届の提出時期

被保険者資格取得届の提出時期は、被保険者となる従業員の入社日より5日以内です。もし期限までに被保険者資格取得届が提出されなかった場合、再提出が求められます。

また、老齢厚生年金の被保険者の場合、年金額の一部または全部が支払い停止となる可能性があります。

2-2. 被保険者資格取得届の提出先

被保険者資格取得届の提出先は、事務所を管轄する「年金事務所」か「健康保険組合」です。

被保険者資格取得届の提出が初めての方は、あらかじめ提出先を確認しておきましょう。

2-3. 被保険者資格取得届を提出する方法

被保険者資格取得届を提出する方法は、郵送、窓口持参、総務省が運営する「e-Gov」上での電子申請の3つです。

電子申請は人事担当者の手間が少ないため、近年多くの企業で普及しつつあります。お使いの労務管理システムによっては電子申請に対応しているため、使い慣れたシステムから簡単に被保険者資格取得届を提出することが可能です。

テレワークやリモートワークを導入した方や、人事部門の業務効率化を目指す方は、郵送・窓口持参よりも電子申請がおすすめです。

参照:電子申請・電子媒体申請(事業主・社会保険事務担当の方)|日本年金機構

2-4. 被保険者資格取得届の必要書類

被保険者となる従業員1人につき、「被保険者資格取得届」一部を用意する必要があります。

そのほか、原則として添付書類は求められませんが、60歳以上の従業員を退職後1日も空けずに再雇用する場合は、以下の3点の書類提出が必要です。[注1]

- 就業規則、退職日が確認できる退職辞令の写し

- 継続して再雇用されたことが確認できる雇用契約書の写し

- 「退職日」及び「再雇用された日」を事業主が認めた書類(証明書)

また、やむを得ない事情により、健康保険ではなく国民健康保険組合に加入しつづけたい場合は、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」の提出が求められます。

[注1] 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届|日本年金機構

3. 健康保険や厚生年金保険の被保険者資格取得届の手続きで注意すべき4つのポイント

健康保険や厚生年金保険の被保険者資格取得届の手続きをおこなうとき、注意しなければならないポイントが4つあります。被保険者資格取得届の手続きでわからないことがあれば、以下の項目の内容を確認してください。

3-1. 基礎年金番号がわからない場合は「基礎年金番号通知書再交付申請書」の提出が必要

被保険者資格取得届の作成にあたって、被保険者となる従業員の基礎年金番号またはマイナンバーを記載する必要があります。

もし、基礎年金番号もマイナンバーもわからない場合、「基礎年金番号通知書再交付申請書」を提出し、基礎年金番号の再交付を受けましょう。基礎年金番号通知書再交付申請書の様式は、日本年金機構のホームページでダウンロード可能です。

3-2. 70歳以上の従業員を採用した場合も手続きをおこなう

厚生年金の被保険者資格は70歳までとなっていますが、次の条件を満たす場合は70歳以上であっても手続きが必要です。

- 70 歳以上の従業員

- 過去に厚生年金保険の被保険者であった期間がある

- 厚生年金保険法第27条に規定する適用事業所に雇用(法人事業所の事業主を含む)、かつ同法第12条各号に該当しない者

70歳以上の場合は「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を提出しますが、健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届と同一フォームのため、同じ書類を使って作成します。

70歳以上は被保険者期間ではないため、この書類を提出したことにより厚生年金保険料が徴収

、または年金額計算の基礎とされることはありません。ただし、年金の全部または一部が支給停止となる可能性はあります。

3-3. 外国籍の場合は他にも作成必要な書類がある

外国籍の従業員で、個人番号と基礎年金番号が結びついていない場合は「厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届」も合わせて提出しなくてはいけません。番号制度の対象外である外国籍の従業員も同様です。

なお、電子申請によって被保険者資格取得届の手続きをおこなう際は、電子添付書類として画像ファイル(PDF形式またはJPEG形式)での提出も認められています。

3-4. パートやアルバイトでも、条件を満たせば被保険者資格取得届の提出が必要

正社員ではなく、パート・臨時職員・アルバイトとして働く従業員の場合も、条件を満たせば健康保険や厚生年金保険に加入しなければなりません。

健康保険や厚生年金保険の被保険者となる条件は、労働時間や労働日数が正社員の4分の3以上に達する場合です。条件を満たす場合は、必ず該当者の被保険者資格取得届を作成し、所轄の年金事務所に提出しましょう。また、2022年10月の法改正により、社会保険の対象範囲が拡大されるため、自社が該当するかを確認する必要があります。もし自社が該当するのに、資格取得の届出を怠ってしまうと、罰則となる可能性もあるため早めに対策するようにしましょう。

当サイトでは社会保険に関する資料を無料で配布しております。資料の内容としては、法改正の細かい内容や、資格取得時・喪失時双方の必須の対応などを解説しているため、社会保険の手続きで漏れが心配なご担当者様は、こちらから「社会保険の手続きガイド」をダウンロードしてご確認ください。

4. 人事担当者は健康保険や厚生年金保険の「被保険者資格取得届」の手続き方法を要確認!

また、人事部門の業務効率化を実現したい場合は、被保険者資格取得届の電子申請を検討するのも1つの方法です。

社会保険の手続きガイドを無料配布中!

社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。

しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。

さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。

当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、最新の法改正に対応した「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。

ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「最新の法改正に対応した社会保険の手続きを確認しておきたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08

-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2024.07.31

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!

人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2024.08.05

-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説

人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2024.08.22

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2024.10.16

社会保険の関連記事

-

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置とは?申請期間や必要書類を解説

人事・労務管理公開日:2023.10.13更新日:2024.08.27

-

社会保険で70歳以上の労働者を雇用するケースでの必要な手続きや注意点

人事・労務管理公開日:2022.04.16更新日:2024.05.24

-

従業員の退職に伴う社会保険の手続きとは?退社日による社会保険料計算の違いも解説

人事・労務管理公開日:2022.04.15更新日:2024.10.18