【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介

正社員だけではなく、パートやアルバイトの従業員に対しても、条件を満たしていれば有給休暇の付与が必要です。有給休暇を付与しなければならない場合、付与日数と付与した場合の賃金計算業務が発生します。

2019年4月から働き方改革関連法が施行され、有給休暇の取得が義務化されたこともあり、人事・労務管理の現場では、より厳格な有給休暇の管理が求められるようになりました。

しかし、従業員数が多い職場や、正社員とパートタイムの従業員が混在している職場では、タイムカードを集計して有給休暇の付与日数を計算するだけでも大変です。また、従業員が有給休暇を取得した際の賃金の計算も必要です。

ここでは、有給休暇の付与日数や賃金の計算方法を解説するので、業務効率化の参考にしてみてください。

「3分でわかる有休管理の工数削減方法」

働き方改革が始まり、「有給休暇の取得義務」が適用されました。

有給休暇は従業員によって付与日数が異なるため、毎回付与日数の計算をしなければなりません。

また、従業員の取得状況の把握や残日数の確認など、人事担当者様がおこなう必要のある業務は手間がかかります。

そのような課題解決の一手として検討していきたいのが、Excelの活用術と勤怠管理システムです。

有休を紙で管理している方には、無料で使えるExcelでの管理をおすすめしています。この資料には、入社日を入力するだけで基準日や付与日数を計算してくれる関数を組んだExcelを付録として掲載しています。

また、Excelで管理している方には、勤怠管理システムをおすすめしています。どのような操作画面なのかをご紹介します。

働き方改革を成功させるため、ぜひこちらから「3分でわかる有休管理の工数削減方法」をご参考ください。

目次

1. 年次有給休暇の発生要件と付与ルール

有給休暇の付与日数というのは、出勤率や労働時間などによって異なるため、付与日数を計算しなければなりません。

しかし、有給休暇の付与対象になるかどうかは、条件を満たすことで決まります。つまり、従業員であれば誰でも付与対象ということではないので、まずは有給休暇が付与される条件を確認しておきましょう。

1-1. 出勤率が8割以上であり、雇い入れ日から6ヵ月間継続勤務していることが発生要件

年次有給休暇は、従業員が雇い入れ日から6ヶ月間継続勤務し、その出勤率が8割以上の場合に付与されます。

出勤率は、「出勤日÷全労働日(その期間の総歴日数から所定休日や不可抗力による休業日等を除いた日数)×100」で計算できます。なお、実際に労働していなくとも、出勤日には以下の日を含めて計算します。

| ・業務上の理由による負傷や疾病で療養のために休業した期間 ・育児・介護休業期間 ・産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間 ・年次有給休暇取得日 |

例えば、4月1日に入社し、有給休暇の付与日(基準日)が10月1日の場合、この半年間の日数が183日で所定休日数が52日だとすると全労働日は131日です。この場合、131×0.8=104.8となるため105日以上出勤していれば、有給休暇の取得条件である出勤率8割以上を満たしているということになります。

1-2. 有給休暇の増え方と最大の保有日数

年次有給休暇は、フルタイム労働者の場合、入社後半年が経過した時点で10日以上を付与することが労働基準法で定められています。その後は、1年ごとに日数を増やして付与することが決められています。

具体的には、最初に10日分の有給休暇を付与した後、2回目の付与の際は11日、3回目の付与は12日と1日ずつ有給休暇の日数を増やしていきます。4回目の付与からは毎回2日分を増やしていくため、付与日数は14日、16日、18日…となります。

毎年2日ずつ有給休暇の日数を増やしていき、入社から6年半を迎えて20日に達した後は毎年20日ずつ付与します。したがって、有給休暇の付与日数の上限は1年につき20日となっています。

ただし、上記の付与ルールはあくまでも労働基準法が定めている最低基準なので、これよりも多く有給日数を与えても問題ありません。例えば1年目から20日や30日など、通常よりも多く有給を付与することも可能です。

また、有給休暇の時効は2年間であり、2年までは繰り越すことができます。そのため、前年度と当年度分の有給休暇を使っていない場合は最大で40日間保有することができます。ただし、法定日数以上の有給休暇が付与されている場合はそれ以上の有給休暇を保有することも可能です。

このように、有給休暇の付与ルールは企業によって異なるため、自社の有給休暇ルールが他社とは違い、法律違反をしていないか不安になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

当サイトでは、労働基準法に照らし合わせた正しい有給休暇付与ルールについてまとめた資料を無料で配布しておりますので、自社の有給休暇の付与ルールが法律的に問題ないか確認したい方はこちらからダウンロードページをご覧ください。

関連記事:有給休暇の労働基準法における定義|付与日数や取得義務化など法律を解説

関連記事:年次有給休暇とは?付与日数や取得義務化など法律をまとめて解説

2. 有給休暇の付与日数の正しい計算方法は?

従業員の出勤率を調べ、有給休暇の付与条件に該当するかどうかをチェックができたら、次は具体的な付与日数を計算します。有給休暇の付与日数は、週所定労働日数と継続勤務年数によって変動します。

パートタイムやアルバイトの従業員で週所定労働日数が5日未満の場合は、有給休暇の比例付与をおこないます。

本章ではそれぞれの付与の方法について解説いたします。

2-1. 正社員・契約社員など一般の従業員は「継続勤務年数」に基づき付与日数を計算

年次有給休暇の日数は、労働基準法で定められた10日の休暇に加え、雇入れの日(入社日)からの「継続勤務年数」に基づいて毎年付与する日数が増えていきます。

正社員など一般の従業員の場合、有給休暇の付与日数と勤続勤務年数の関係は、以下の図で表すことができます。

| 勤続年数 | 6ヵ月 | 1年6ヵ月 | 2年6ヵ月 | 3年6ヵ月 | 4年6ヵ月 | 5年6ヵ月 | 6年6ヵ月 |

| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |

付与日数を計算する手順としては、まず、従業員の入社日を調べ、継続勤務年数を計算することで、付与日数を求められます。例えば、2020年4月1日に入社した従業員の場合、2022年の10月時点では継続勤務年数が2年6ヶ月であるため、上記の表から付与日数が12日であるとわかります。

なお、「フルタイムの従業員」に当てはまる要件は以下の通りです。

- 週の所定労働時間が30時間以上

- 所定労働日数が週5日以上、または年間の所定労働日数が217日以上

2-2. パート・アルバイトの従業員は週所定労働日数に基づき比例付与

注意が必要なのは、パートタイムやアルバイトの従業員の付与日数の計算です。パート、アルバイト、派遣社員などの労働者は、週2日~3日で働くなど、正社員よりも労働日が少ないケースがあります。

パート・アルバイトなどで週の所定労働時間が30時間未満である場合、1週間あたりの所定労働日数(週所定労働日数)に応じて、年次有給休暇を比例付与します。具体的な付与日数は以下の表を用いて算出することができます。

| 所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 継続勤務年数 | |||||||

| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 | |||

| 付与日数 | 5日 | 217日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |

| 4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | |

| 3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |

| 2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |

| 1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | |

1週間あたりの所定労働日数を労働契約で定めていない場合は、年間の所定労働日数で付与日数を計算します。正社員同様、継続勤務年数に従い付与日数が増加するため、継続勤務年数と週所定労働日数をもとに計算しましょう。

具体的に、週での労働日数ごとに有給休暇の付与日数をご紹介します。

所定労働日数が週5日の場合(所定労働日数が年217日以上)

週の所定労働時間が30時間未満であっても、週5で働いている場合は一般の従業員と同じ日数の有給休暇が付与されます。

なお、年に10日以上の有給休暇が付与されると、「有給休暇を年5日取得させる義務」が発生するため、忘れずに管理しましょう。

所定労働日数が週4日の場合(所定労働日数が年169~216日)

週4日か年間169~216日の所定労働日数で働いている場合は、雇い入れ日から半年が経過した時点で7日の年次有給休暇が付与されます。

継続して3年6ヶ月勤務した場合は年に10日の有給休暇が付与され、この年から有給取得年5日の義務が適用されます。

所定労働日数が週3日の場合(所定労働日数が年121~168日)

週の所定労働日数が3日の場合は、雇い入れ日から6ヶ月が経過した時点で5日の年次有給休暇が付与されます。

その後は1年経過するごとに6日・6日・8日・9日と付与され、継続勤務年数5年6ヶ月で10日の年次有給休暇が付与されます。

所定労働日数が週2日の場合(所定労働日数が年73~120日)

週の所定労働日数が3日の場合は、初回の基準日を迎えたタイミングで3日の年次有給休暇が付与されます。

その後は1年ごとに4日・4日・5日・6日・6日・7日分が付与されます。

所定労働日数が週1日の場合(所定労働日数が年48~72日)

週1日勤務のパート・アルバイトであっても、雇い入れから6ヶ月が経過した段階で1日の年次有給休暇が付与されます。

関連記事:パート・アルバイトにも有給休暇はある!付与日数や発生条件について解説

3. 有給休暇の日数計算を効率化する方法

年次有給休暇の計算は、従業員数が増えれば増えるほど手間がかかります。特に正社員とパートタイムの従業員が混在する職場は、付与日数の計算方法が異なるため、人事・労務管理業務が煩雑になりがちです。

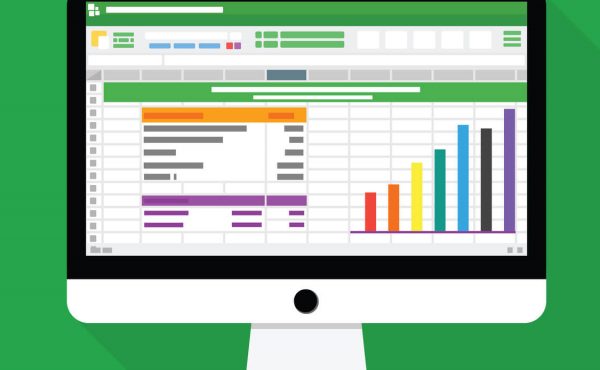

エクセルの数式・マクロ機能や、勤怠管理システムの活用で、有給休暇の計算を効率化しましょう。

3-1. エクセルで「年次有給休暇取得計画表」を作成する

エクセルの関数機能を使い、年次有給休暇取得計画表を作成すると、有給休暇の計算を自動化できます。

例えば、従業員の入社年月日のデータを参照し、関数処理することによって次回の有休発生日を自動で計算することができます。

また、一部の数値を手入力しなければならないものの、有給休暇の計算の手間が省けるため、エクセル運用のノウハウがある企業に向いています。

3-2. 勤怠管理システムで勤務情報や有給休暇を一元管理

紙の申請書で有給休暇の日数を管理している場合、従業員から有給休暇の残日数について問い合わせがあった際に申請書を見ながら残日数を確認するだけでも一苦労で、問い合わせ対応が何件もあると、それだけで毎日の業務が圧迫されてしまいます。

特に、中途入社が多い企業で基準日が従業員ごとに異なると、付与日数がバラバラで確認がさらに難しくなります。

勤怠管理システムであれば、有給休暇の取得状況を従業員・管理者共にスマホやパソコンでいつでも確認することができるため、有給残日数の確認にかかる時間を0にすることができます。

そのほか、勤怠管理システムであればシステムが自社の就業規則に基づいて有給休暇の付与日数を自動算出し、基準日が来たタイミングで自動付与してくれるため、有給に関する人事・労務管理の手間がほとんどかかりません。

4. 有給休暇を付与した場合の賃金計算方法

有給休暇を付与した場合には、賃金がいくらなのかを計算しなければなりません。

有給休暇を付与した場合には、賃金がいくらなのかを計算しなければなりません。

賃金の計算方法はいくつかあり、どの計算方法をもって賃金を算出するかをあらかじめ就業規則に記載する必要があります。就業規則を作る際には、従業員ごとやタイミングによって賃金の計算方法を変えることはできないので注意しましょう。

本章では、賃金の具体的な計算方法を具体例とともに解説します。

4-1. 通常出勤と同じ金額を支払う

有給休暇の賃金計算方法の中で最も単純なのが、通常出勤と同じ金額を支払う方法です。

フルタイムの従業員の場合、この方法で計算することで、有給休暇を取得した月に通常の出勤をしたと扱えば良いため、1ヵ月の給与額に変動が生じません。

例えば、1ヵ月の給与が25万円の従業員が有給休暇を1日取得した場合、通常出勤と同じ金額を支払う、つまり1ヵ月の給与を支払えばよいということです。

有給休暇を取得したことによって賃金計算は発生しないため、管理が一番楽な方法です。

ただし、1ヵ月の給与が固定給でない場合はこの方法によると賃金計算が複雑になるため、次に紹介する方法で対応することになります。

4-2. 平均賃金を用いて金額を計算する

次に、有給休暇を取得した分の賃金を平均賃金を用いて計算する方法を解説します。

まず、平均賃金の計算方法は、「直近3ヵ月間の賃金総額÷3ヵ月の日数」です。

例えば、10月10日に有給休暇を取得し、その賃金を平均賃金を用いて計算する場合、7月~9月の3ヵ月の平均賃金を算出します。3ヵ月分の給与が75万円で日数が90日の場合、1日あたりの平均賃金は「75万円÷90日=約8,333円」となり、有給休暇を取得した日の賃金として8,333円支給すればよいということになります。

ただし、平均賃金を用いて計算する場合、最低保証額に注意しなければなりません。

上記の計算方法を用いる場合、祝日などが多く労働日が少ない場合、平均賃金が極端に少なくなる場合があります。

そのような場合は、最低保証額「直近3ヵ月の賃金総額÷直近3ヵ月の労働日×0.6」を算出して、この金額よりも低ければ最低保証額を支給します。

4-3. 標準報酬月額を用いて金額を計算する

次に、有給休暇を取得した分の賃金を標準報酬月額を用いて計算する方法を解説します。

標準報酬月額とは健康保険料や厚生年金保険料の算定に使われている等級ごとの報酬のことで、社会保険の対象者はすでに算出されている金額です。

そのため、それを日割り計算して1日あたりの賃金を算出すれば、有給休暇を取得した場合に支給すべき金額がわかります。

注意すべきなのは、標準報酬月額を計算方法に用いる場合は労使協定を結ばなければならないということです。

標準報酬月額は等級内の一定の報酬月額の範囲の間の金額なので、等級内の上限金額が報酬月額だった場合、支給される金額は目減りします。

例えば、24万9000円の報酬月額を受け取る人の標準報酬月額が24万円だった場合、9000円低い月給とみなして賃金計算をするので、従業員にとっては受け取る賃金が減ります。

「有給休暇を取得したら給与が減った」と感じる従業員も出てくる可能性があるため、有給休暇取得時の賃金計算方法を理解して、従業員に説明できる状態にしておきましょう。

5. 有給休暇日数と賃金の正しい計算方法を理解し、管理を効率化しよう

今回は、年次有給休暇の正しい計算方法や注意点を解説しました。

有給休暇の付与日数は、原則雇入れの日(入社日)からの継続勤務年数に基づいて計算します。アルバイトやパートタイム従業員の場合は、週所定労働日数を計算し、有給休暇を比例付与します。

このように、雇用形態によって有給休暇の付与日数は異なるため、担当者にとっては業務の負担が少なくないのが実情です。負担を減らすには、管理工数を削減するという方法もありますが、勤怠管理システムを導入する方法もあります。

勤怠管理システムであれば、有給休暇の日数はもちろん取得管理も自動的におこなってくれるので、業務効率化のためにも導入を検討してみましょう。

有給休暇の未取得は罰金が科せられます

年次有給休暇の法律違反は「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられます。しかし、人事担当者様のお仕事は有給休暇の管理だけではありませんので、業務の効率化や自動化によって、手間なく管理業務を実現することが鍵です。

今回は、入社日を入力するだけで基準日や付与日数を自動集計してくれるExcelテンプレートや、有給休暇の取得日を記録し、一覧で確認できる「Excelテンプレート付き、無料ノウハウブック」をご用意しました。

有給休暇の管理工数を削減する方法についてもご紹介しておりますので、有休管理に手間を感じている方は、ぜひこちらからご覧ください。

勤怠・給与計算のピックアップ

-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介

勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2024.11.26

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2024.11.20

-

社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説

勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2024.11.15

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2024.11.19

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2024.10.31

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2024.11.19

有給休暇の関連記事

-

時季変更権とは?行使するための条件や注意点を徹底解説

勤怠・給与計算公開日:2021.11.15更新日:2024.11.26

-

時季変更権は退職時まで行使できる?認められないケースとは

勤怠・給与計算公開日:2021.11.15更新日:2024.11.26

-

有給休暇の前借りは違法になる?従業員から依頼された場合の対応方法を解説

勤怠・給与計算公開日:2021.09.03更新日:2024.09.26