36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

36協定について一度は耳にしたことがあっても、どのような内容なのか理解していない人が大半でしょう。36協定は、時間外労働と休日労働に関する協定であり、法定労働時間を超えて残業をおこなう際は必ずこの協定を締結しなければいけません。

本記事では、36協定の内容から協定が必要なケース、36協定の改定による影響などについて紹介します。36協定による残業時間の上限規制を知りたい人事担当者様や、働き方改革で日本の労働環境がどのように変わるのか知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

関連記事:残業時間の定義とは?正しい知識で思わぬトラブルを回避!

目次

36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、慣れていないと届出の記載事項や作成において踏むべき手順も分からないことが多いのではないでしょうか。

当サイトでは、そもそも36協定とは何で残業の上限規制はどうなっているかや、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的にまとめた手順書を無料で配布しております。

これ一冊で36協定の届出に対応できますので、36協定届の対応に不安な点がある方は、ぜひこちらから「36協定の手順書」をダウンロードしてご覧ください。

1. 36(サブロク)協定とは?

36(サブロク)協定とは、法定労働時間を超えて時間外労働や休日労働を労働者にさせる場合に、労使間で結ぶ協定のことを指します。

原則として、会社側は法定労働時間「1日8時間、週40時間」を超えて労働者を働かせる(=残業)ことはできませんが、労働者との間に36協定を結んでいる場合は、法定労働時間を超えた残業が認められています。

36協定の正式名称は「時間外労働・休日労働に関する協定」であり、36協定という呼び名は、労働基準法第36条で規定されていることに由来します。

36協定の規定では、1日の労働時間が8時間を超える場合、もしくは週の労働時間が40時間を超える際に、会社は届出をおこなわなければならないとしています。

1-1. 36協定の届け出が必要な場合

36協定の届け出が必要となるのは、労働者が時間外労働をおこなう場合と、休日労働をおこなう場合です。

①法定労働時間を超えて残業をさせる場合

1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて残業を課す場合は、36協定の届出が必要です。

ここで注意する必要があるポイントは、「所定労働時間」と「法定労働時間」の違いです。所定労働時間とは、会社が就業規則などで取り決めている労働時間のことです。

例えば、9時出社で1時間の休憩をはさんで17時に退勤するようなスケジュールの場合、所定労働時間は7時間です。この際、18時間まで残業をして帰宅すると、1時間残業をしたということになります。残業を課す場合は36協定を結ぶのが原則ですが、このケースでは必要ありません。なぜなら、36協定が必要となるのは「法定労働時間」を超えて残業をおこなう場合であるからです。

実働7時間に残業1時間をプラスしても労働時間は8時間になるため、法定労働時間は超えません。よって、36協定を結ぶ必要はないのです。

②法定休日に業務をさせる場合

法定休日に労働を課す場合も36協定の締結は必須です。法定休日とは、労働基準法第35条で定められた労働者に必ず提供しなければならない休日のことです。具体的には、次のように規定されています。

使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

引用:労働基準法|e-Gov法令検索

つまり、1週間に最低でも1回、もしくは4週間を通して4回以上の休日を設ける必要があるということになります。

たとえば週休2日制で1日の労働時間が5時間である会社の場合を考えましょう。この時、2つある休みのうち一つを休日出勤にした場合、週の労働時間は30時間となるので、週の法定労働時間は超えません。また、週に1日の休日があるので、36協定は結ぶ必要はありません。

一方、一か月の休日をすべて休日出勤した場合は、週の労働時間は35時間で法定労働時間は超えませんが、法定休日の要件を満たしません。そのため、36協定を結ぶ必要があります。

1-2. 36協定が適用除外となる業種

後述で紹介する36協定の残業時間の上限規制が適用されない業種も存在します。具体的には、以下の職種が当てはまります。

- 建設業

- タクシーやバスなど自動車運転の業務

- 医師

- 研究開発業務

- 鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業

上記の業種は業務の進捗状況や季節によって労働時間が大きく異なったり、より柔軟な働き方が求められる職種であるため、36協定の適用除外職種とされています。

しかし、研究開発の職種を除いて、2024年の4月から一部労働時間の上限規制が設けられるため、企業は対応が求められます。

関連記事:36協定における適用除外と猶予が適用される事業や業務について

1-3. 36協定が適用除外となる労働者

36協定は基本的に全労働者が対象となりますが、派遣社員や業務委託者など直接雇用関係にない者に関しては適用されません。なお、派遣社員については、直接雇用関係を結んでいる派遣元の36協定が適用されます。

このほかにも、次のような労働者は36協定の適用除外とされます。

管理監督者

管理監督者とは、労務管理において経営者と一体的な立場にある者のことを指し、36協定による時間外労働や休日の制限を受けません。管理監督者であるどうかは、役職名だけでなく、職務内容や権限など実態を考慮して判断されます。

関連記事:労働基準法第41条第2号に規定された管理監督者について詳しく解説

18歳未満の者

18歳未満の者に関しては、労働基準法第60条と第61条により、時間外労働や休日労働、深夜労働に従事させることを禁止しています。36協定の有無を関係なく、18歳未満の労働者にこれらの労働をさせた場合は罰則が適用されるため、注意しなくてはいけません。

育児者や介護者

36協定を締結していたとしても、未就学児を養育する労働者から育児を理由に時間外労働に関する請求があった場合、「月24時間、年150時間」を超えて時間外労働時間を延長することはできません。

また、要介護状態にある家族を介護する労働者から介護を理由として請求があった場合も、同様に時間外労働時間が制限されます。(育児介護休業法17条)

妊産婦

妊娠中または産後1年を経過しない労働者から、時間外労働に関する請求があった際も、時間外労働や休日労働、深夜労働をさせてはならないとされています。(労働基準法第66条2項)

2. 36協定を締結したら残業時間の上限はどうなる?

「36協定を締結することで、いくらでも残業をすることができる」と考えている方がいらっしゃいますが、これは誤りです。36協定を締結することで残業時間は伸びますが、これには上限があります。

従来の労働基準法では、36協定を締結している場合であっても、法律による残業時間の上限は設けられておらず、長時間労働が慢性化している企業が多くあり、社会問題となっていました。

これらの問題を是正するために、2019年4月に働き方改革関連法が施行され、その一環として時間外労働に上限が設定されました。36協定で規定されている労働時間の上限について、詳しく解説します。

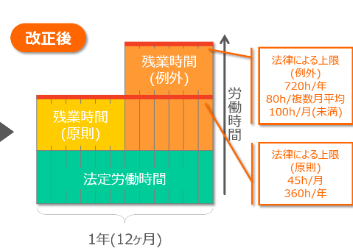

2-1. 原則月45時間、年360時間が残業が上限に

36協定を結んで労働者に残業を課す場合でも、原則月45時間、年360時間が上限となり、これを超えるような残業は違法となります。

また、対象期間が3か月を超える一年単位の変形労働時間制を導入している場合、残業時間の上限は月42時間、年320時間となります。

2-2. 働き方改革で特別条項付き36協定に残業時間の限度規制が設けられた

前項で残業時間の上限についてご説明しましたが、実は『特別条項付き36協定』を締結することで、上限を超えた残業をおこなうことが可能になります。

『特別条項付き36協定』とは、繁忙期や突発的に発生した業務対応など特別の理由がある場合に月45時間、年360時間の上限を超えて労働者を働かせることができる協定です。

2019年の法改正以前はこの特別条項に残業時間の上限規制が無かったため、実質は何時間でも働かせることができるという法の抜け道になっていました。

これが長時間労働の温床となっていたため、2019年の法改正では特別条項にも残業時間に上限が設けられました。

特別付き36協定を締結した場合は月100時間未満、年720時間以内が残業時間の上限であることに加え、45時間を超えて残業させても良いのは1年につき6か月までとされています。また、2~6ヶ月のどの期間をとっても残業時間の平均が80時間以内におさまるようにしなければなりません。

関連記事:働き方改革で残業の上限規制はどう変わった?わかりやすく解説!

関連記事:36協定の特別条項とは?注意点と働き方改革関連法との関係

2-3. 残業時間の月間での上限は100時間未満

1か月の時間外労働と休日労働の合計は、100時間未満でなければなりません。これを超える時間外労働・休日労働を課すことは違法となります。

たとえば、月の時間外労働が44時間で、休日労働が56時間だったとしましょう。この場合、月45時間の上限に収まってはいますが、時間外労働と休日労働の時間を合算すると100時間を超えるため、法律違反とされてしまいます。

これは、特別条項を締結している場合でも同じです。つまり、特別条項で残業時間を延長させた場合であっても、月の残業時間が100時間以上になる労働を課すことはできません。

2-4. 残業時間の年間での上限は720時間以内

特別条項で残業時間を延長した場合であっても、法定休日労働を除く時間外労働の総労働時間は720時間以内でなければなりません。これを超える時間を超える時間外労働を課すと違法となります。

ただし、特別条項で定めた上限時間が720時間よりも短い場合は、定めた上限時間を超えた段階で違法となります。

たとえば、会社と労働者の間で年700時間の時間外労働を上限とすることで合意した場合、700時間を超えた段階で違法です。720時間という上限は、あくまで最大値であるので、協定の中身によって上限は変わります。

2-5. 延長が認められるのは年6回まで

特別条項付き36協定を結べば、月45時間を超える残業を労働者に課しても問題ありません。しかし、残業時間を月45時間以上に延長できるのは年6回までと決められています。この回数を超える延長は違法となるので、気をつける必要があります。

2-6. 月の平均残業時間は80時間以内

2~6か月の間の時間外労働、休日労働の平均は80時間以内でなければなりません。このルールは少し分かりにくいので、具体例で解説します。

特別条項で月の労働時間の上限を90時間に設定していると仮定し、1月の時間外労働が90時間、2月が70時間とします。この時、3月の時間外労働の上限はどうなるのか考えてみましょう。

2~6か月間の残業時間の平均が80時間以内であればよいので、まずは2月と3月の平均が80時間以内となるように3月の残業時間を決めます。計算すると、3月の残業時間の上限は90時間となります。

次に1月、2月、3月の残業時間の平均が80時間以内となるように3月の残業時間を決めると、3月の残業時間の上限は80時間と計算できます。このように6か月分計算して、どの期間でも残業時間は80時間以内に収まるよう調節する必要があります。

3. 36協定に違反した場合の罰則

36協定を締結せずに労働者へ時間外労働と休日労働を課した場合、労働基準法第119条により、使用者に6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。36協定を締結しているにも関わらず、届け出をしていなかった場合も同様です。

また、2019年の働き方改革関連法施行により、36協定で制限されている残業の上限時間を超過した場合も罰則が設けられました。特別条項で定められている以下の規定に違反すると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

- 休日労働も含め、時間外労働時間の上限は月100時間未満、年720時間以内

- 月45時間を超えて労働させられるのは年に6ヶ月まで

- 2~6ヶ月のそれぞれで時間外労働時間の平均が80時間以内

このように法律によって条件が明記されたため、今まで以上に正確な勤怠管理が必要になります。残業時間の取り扱いは、法定内残業と法定外残業で割増賃金の考え方が異なるなど、理解しなければならないことが多くあるので、そもそもとなる残業の知識を理解することが前提として必要になります。

そこで当サイトでは、残業の定義や残業関連の法律、本章で解説した上限規則のことなど、残業に関して網羅的に解説した資料を無料で配布しております。自社の勤怠管理で不安な点がある方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。

関連記事:従業員の労働時間の上限超過で企業が受ける罰則とは?

関連記事:36協定の違反になるケースや違反時の罰則について解説

4. 36協定の締結方法

時間外労働や休日労働をさせるためには、36協定を締結する必要がありますが、具体的にはどのような手順で協定を結ぶのでしょうか。ここでは、36協定の締結方法を解説します。

4-1. 労使間で協議し、労使協定を結ぶ

36協定を結ぶにあたり、まずは労働者の代表と36協定の内容に問題がないかを協議する必要があります。36協定の届出に必要な時間外労働の時間数について合意がとれたら、指定の書類に必要事項を記入し、労働者の代表者が記名します。この書類を所轄労働基準監督署長に届け出、受理されれば36協定が成立したとみなされます。

なお、労働者の代表は労働者の過半数が属する労働組合が担当することが一般的ですが、労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する「過半数代表者」を労働者の中から選出し、労働者の代表として36協定の締結について協議にあたってもらいます。

関連記事:36協定の協定書とは?協定届との違いや書くべき項目を解説

関連記事:36協定の労働者代表とは?なる人の特徴や選出方法を解説

4-2. 36協定の締結にあたり決めるべき項目

36協定の届出書類には記載の必要がある項目は、以下の通りです。

| ・時間外労働と休日労働の具体的な事由、業務の種類、対象の労働者数 ・1年の起算日 ・有効期間 ・対象期間において労働させられる時間外労働時間数と休日数(1年、1ヶ月、1年ごと) |

また、特別条項付き36協定を締結する場合は、上記の項目に追加して、以下の内容について記載しなくてはなりません。

| ・1ヶ月の時間外労働時間数と休日労働時間数の合計 ・1年の時間外労働時間数 ・月45時間の限度を超えられる回数 ・月45時間の限度を超えて労働をさせることができる場合 ・限度時間を超えて労働させる労働者の健康と福祉を守るための措置 ・限度時間を超えた場合の割増賃金率 ・限度時間を超えて労働させる場合の手続き |

関連記事:36協定の起算日について基本の考え方や注意点を解説

関連記事:36協定の対象者とは?時間外労働の上限や適用されない業種

5. 36協定の届出とその書き方

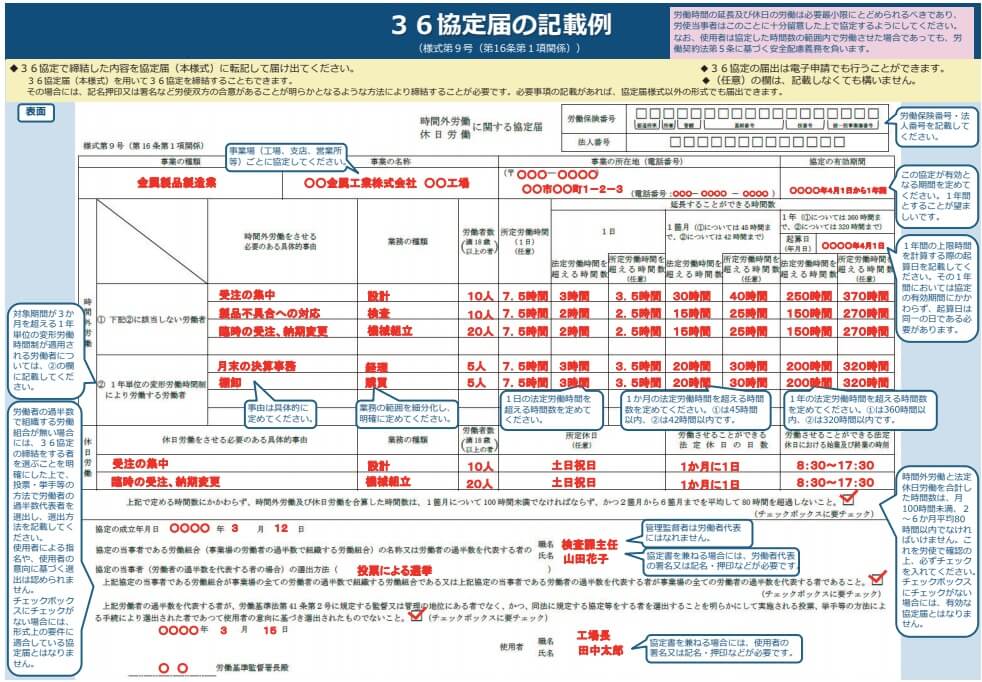

36協定を届け出るには、指定の書類(様式9など)に必要事項を記入して、所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。ここでは、36協定の届出の書き方と提出方法について詳しく解説いたします。

なお、届け出に必要な書類は厚生労働省のホームページからwordファイルをダウンロードすることが可能です。

36協定届出の様式ダウンロードサイト▶主要様式ダウンロードコーナー(厚生労働省)

スタートアップ企業はこちらもおすすめ▶36協定作成支援ツール(厚生労働省)

関連記事:36協定の届出とは?作成の方法や変更点など基本ポイントを解説

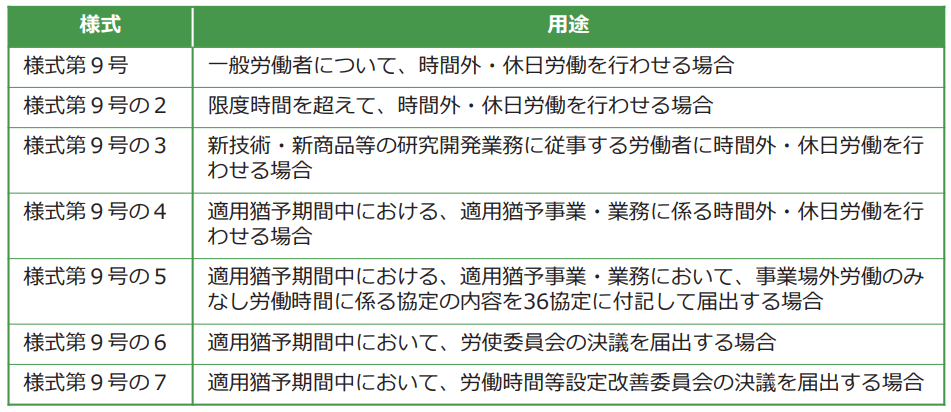

5-1. 届出の記入方法

36協定の届出には様式が7つ存在します。一般的な企業は様式第9号を使用しますが、特別条項付き36協定を結ぶ場合は9号の2も同時に提出が必要です。なお、2021年4月より新様式での運用になり、使用者の署名・押印が不要になったことと、労働者代表の選出方法に関するチェックボックスが設けられていますので、注意しましょう。

関連記事:36協定の新様式について旧式との変更内容や、いつから使うかを解説

関連記事:36協定届の押印・署名が廃止に!その背景や企業の対応を紹介

36協定の届出には、以下の内容を記載します。大前提ですが、記入した時間が残業時間の上限規制を超過していた場合は届出が受理されませんので、注意しましょう。

- 時間外労働が必要な業務とその業務に従事する労働者数

- 1日、1ヶ月、1年ごとで時間外労働をさせられる時間数

- 休日労働の日数

- 休日労働をさせる場合の始業・終業の時刻

なお、36協定の記入例を厚生労働省が発表しているため、参考にするとよいでしょう。

5-2. 届出の提出先とその方法

36協定の届出を提出する先は、各都道府県の所轄労働基準監督署長です。労働基準監督署がどこにあるかは、厚生労働省のホームページで調べることができるため、自社がどの労基署に提出しなければならないか確認してみましょう。

全国の労働基準監督署一覧▶全国労働基準監督署の所在案内(厚生労働省)

また、36協定の届出は労基署の窓口に書類を持参して提出することも可能ですが、郵送での提出やe-Gov(イーガブ)から電子申請をすることもできます。e-Govでアカウントを取得した後は、必要事項を入力するだけで申請が可能です。

36協定の電子申請はこちらから▶e-Govホームページ

関連記事:36協定の提出方法3つと変更内容・注意点を分かりやすく解説

関連記事:36協定を本社一括届出にする方法やメリット・デメリット

5-3. 届出の提出期限

36協定には有効期間を定める必要がありますが、有効期間以降も継続して時間外労働と休日労働をさせる場合、36協定を結びなおして再度届け出をしなくてはなりません。したがって、36協定の届出の提出期限は、前回締結した36協定の有効期間が満了する前までとなります。

36協定の有効期限は1年が望ましいとされているため、多くの企業は1年ごとに36協定の見直しをおこなっています。

関連記事:36協定届の提出期限や未提出による罰則について解説

6. 残業の上限規制を遵守して36協定を締結しよう

今回は36協定の概要や、36協定が改正されたことによって企業に生じる影響について解説しました。

36協定という制度は、働き方改革以前から存在していましたが、今回の改正で残業時間に制限が設けられています。これにより、過度な労働で心身を壊してしまう人が減少するなど、働きやすい環境の実現が期待されています。

36協定の中身は少し複雑ではありますが、法律違反を起こさず、労働者の健康を守るためにしっかりと頭に入れておくべき内容です。一回では理解できない箇所もあると思いますが、何度も読み返して理解を深めていきましょう。

関連記事:36協定は全ての企業に義務が?対応する勤怠管理システムの選び方とは

関連記事:副業時の36協定の考え方や事前に確認すべきポイント

残業時間の法改正!ルールと管理効率化BOOK

働き方改革による法改正で、残業時間の管理は大幅に変化しました。

当初は大企業のみに法改正が適応されていましたが、現在では中小企業にも適用されています。

この法律には罰則もあるので、法律を再確認し適切な管理ができるようにしておきましょう。

今回は「残業時間に関する法律と対策方法をまとめたルールブック」をご用意いたしました。

資料は無料でご覧いただけますので、ぜひこちらからご覧ください。

勤怠・給与計算のピックアップ

-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介

勤怠・給与計算

公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算

公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04

-

社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説

勤怠・給与計算

公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算

公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算

公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算

公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25