36協定の対象者とは?時間外労働の上限が適用されない業種も解説

更新日: 2024.9.5

公開日: 2022.2.24

OHSUGI

自社の従業員を労働基準法第32条で定められた法定時間を超えて労働させる場合、あらかじめ同法第36条で規定された協定(通称36<サブロク>協定)を締結する必要があります。

36協定を締結すれば、法定労働時間を超えて残業・休日出勤させることが可能となりますが、協定を締結した後の時間外労働にも上限が設けられていますので、残業・休日出勤させるときは注意が必要です。

今回は、36協定の適用対象者や、協定を締結した後の時間外労働の上限、36協定の限度時間が適用されない業種について解説します。

関連記事:36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

目次

36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、意外に記載項目が多く、ミスや漏れなく正確に記入するには時間がかかります。

また、当然のことながら法律で定められた時間を超えて時間外労働をさせることはできないため、届出作成に際しては上限時間を正確に把握しておく必要があります。

当サイトでは、そもそも36協定とはどのようなもので、残業の上限規制はどうなっているかや、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的にまとめた手順書を無料で配布しております。

これ一冊で36協定の届出に対応できますので、36協定届の対応に不安がある方は、ぜひこちらから「36協定の手順書」をダウンロードしてご覧ください。

1. 36協定の対象者は労働基準法上の「労働者」

36協定の対象となるのは、労働基準法上の「労働者」です。

労働基準法第9条では、同法上の労働者について「職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と定義しています。

1-1. パートやアルバイトも36協定の対象者?

正社員だけでなく、契約社員やパート、アルバイトなどの非正規雇用者も36協定の対象となります。

これにより、さまざまな雇用形態の労働者が同等の労働条件を享受できるため、企業は全ての従業員の労働時間を適正に管理し、法令を遵守することが求められます。また、非正規雇用者が時間外労働を行う場合、その管理は特に注意が必要です。

36協定を締結することで、企業は法定時間を超える労働を行わせる場合のルールを明確にし、労働者の権利を守ることが可能となります。これらの取り組みは、労働環境の改善と従業員のモチベーション向上にも寄与します。

1-2. 労働基準法上の「使用者」は対象外

一方、36協定の対象者にならないのは、労働基準法上の「使用者」です。

使用者というと、その会社の経営者や事業主をイメージしがちですが、労働基準法第10条では、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」を使用者と定義しています。

「事業主」は、法人組織においては法人そのものを、個人事業においては個人事業主のことを指します。

事業の経営担当者は代表者や取締役を指す

労働者に対して、「事業の経営担当者」は、法人の代表者や取締役のことで、いわゆる会社社長や代表取締役、CEOなどを意味します。そして「事業主のために行為をするすべての者」とは、労働基準法の各条の義務についての履行の責任者のことです。

具体的には、労働条件の決定や労務管理などにおいて、一定の指揮命令を出す人は「事業主のために行為をするすべての者」とみなされ、労働基準法上の「使用者」となります。

一般的な会社では、一定の指揮命令を出す人には課長や部長といった役職が与えられるため、役職付き=使用者と思われがちですが、労働基準法では「管理職」とせず、あえて「事業主のために行為をするすべての者」と定義しており、使用者か否かはあくまで実態で判断することを示唆しています。

つまり、役職が付いていなくても、会社から一定の権限を与えられている者は「使用者」となり、36協定の対象からは除外されます。

一方で、会社から一定の権限を与えられていない、いわゆる「名ばかり管理職」の場合、たとえ役職付きでも労働基準法上の使用者とはみなされません。

実際、厚生労働省でも労働基準法第10条関係において、使用者の認定については「部長、課長等の形式にとらわれることなく各事業において、本法各条の義務について実質的に一定の権限を与へられてゐるか否かによるが、かゝる権限が与へられて居らず、単に上司の命令の伝達者にすぎぬ場合は使用者とはみなされない」としています。

名ばかり管理職を36協定の対象外となる「使用者」として扱い、法定労働時間あるいは36協定の上限を超えて労働させると、労働基準法違反となり、本来の使用者に罰則が科せられるほか、労働基準監督署などから是正勧告を受ける可能性があるので注意が必要です。

2. 36協定における「労働者数」の考え方

36協定を締結する際には、時間外労働を行う労働者数を明確に定める必要があります。この数は、労働基準監督署長への届出や、36協定届に記載することが求められます。労働者の人数に関わらず、協定を締結することは重要ですので、事前に労働者数についてしっかりと把握しておくことが大切です。

2-1. 労働者の人数にかかわらず提出が必要

労働者の人数にかかわらず、36協定の提出は必須です。たとえ従業員が10人未満の会社であっても、1人でも時間外労働を命じる場合には協定の届け出が求められます。

就業規則の作成・届出義務がない事業場においては、36協定の重要性を誤解されがちですが、届出を怠ると労働基準法違反となり、罰則が科される可能性があります。そのため、労働基準監督署長への早急な届け出が重要です。

2-2. 36協定の労働者数は時間外労働をさせる対象者の数

36協定における「労働者数」は、時間外労働をさせる対象者の人数を指します。

正規雇用、非正規雇用は問いません。例えば、労働者の総数が30人の事業場で、36協定で定める労働者数を25人とした場合、時間外労働を指示できるのはその25人までとなります。このルールは厳守が求められるため、36協定の労働者数は必ず事業場全体の労働者数を考慮して設定することが重要です。

2-3. 管理監督者は36協定の労働者数に含まない

36協定の労働者数には、「労働者」として認められた人数が含まれます。しかし、残業や休日出勤を行う場合において、管理監督者はこの労働者数に含まれません。

管理職と管理監督者は異なる概念であり、労働基準法に基づいて管理監督者として認められる人が該当します。このため、管理監督者は36協定の対象外として扱われ、労働者数のカウントには影響しないことになります。

2-4. 労働者数は起算日を基準として計算する

36協定で定める労働者数は、起算日を基準にして計算されます。

企業では、パートやアルバイトの出入りや退職者の発生により、事業場の労働者数が変動することが頻繁にあります。このため、36協定届に記載する労働者数は、指定した起算日の時点での人数を基準とするのが一般的です。

たとえば、もし起算日が4月1日である場合、その日の労働者数を用いて翌年度の協定を作成します。この方式により、都度の変更手続きが不要となり、管理が容易になるのです。

2-5. 途中で労働者数が変動しても再届出はしない

36協定届を労働基準監督署長に提出後、従業員数が変動することは一般的です。

新たにパートやアルバイトを雇ったり、中途採用があった場合でも、契約で定めた労働者数に差が生じることがあります。しかし、このような変動があっても再届出は必要ありません。

たとえば、従業員数が15人の事業場で36協定を締結していた場合、その後にパートを3人雇用したとしても、合計18人での時間外労働は違法とはなりません。次回の起算日に締結する際には、変更後の従業員数を記載することが重要です。

3. 36協定の対象者に適用される内容とは

36協定の対象者には、労働基準法で定められた範囲内で時間外労働や休日出勤が認められます。

この上限は、会社ごとに労使間で結んだ36協定の内容によって異なり、一般条項または特別条項のいずれかによります。詳しくみていきましょう。

3-1. 時間外労働の上限が適用される

36協定を締結すると、労働基準法第32条に定めた法定労働時間を超えて従業員を労働させることが可能となります。ただし、36協定締結後の時間外労働にも一定の上限が設けられており、時間外労働や休日出勤はその範囲内で行うこととされています。36協定を締結したからといって、上限なく残業・休日出勤させて良いというわけではありませんので要注意です。

36協定締結後の時間外労働の上限は、労働基準法第36条4項により、原則として1ヵ月で45時間、1年で360時間とされています。ただし、臨時的な特別の事情があり、労使が合意する場合は、特別条項付き36協定を締結することで、上記の上限を超えて労働させることも可能です。

ここでいう「臨時的な特別の事情」について、労働基準法では「通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合」と定めています。

3-2. 36協定の上限規制が適用されるタイミング

36協定の上限規制が適用されるタイミングについて説明します。

2019年4月に特別条項付き36協定にも上限が設けられ、一般的な規制はこの日から適用されました。ただし、中小企業と特定の業種については猶予期間があり、中小企業には2020年4月から適用されています。

そして、建設業や自動車運転の業務、医師、さらには鹿児島県および沖縄県の砂糖製造業については、2024年4月からの適用となる予定です。このように、業種や企業の規模によって適用時期が異なるため、注意が必要です。

3-3. 特別な事情により上限の対象外になるケース

予期しない納期変更にともなう納期のひっ迫や、突発的に発生した大規模クレームへの対応を余儀なくされた場合は、特別条項付き36協定のもと、原則の上限を超えた残業が可能となります。

ただ、やむを得ない事情があった場合でも、以下4つの条項は遵守する必要があります。

- 時間外労働が年720時間以内

- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

- 時間外労働と休日労働の合計について、2~6ヵ月平均がすべて1月あたり80時間以内

- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6ヵ月まで

これらの条項に違反すると、臨時的な特別の事情があり、かつ労使間で合意があった場合でも、労働基準法違反とみなされ、同法第119条の規定により、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

なお、2と3については、特別条項の有無に関係なく遵守することが義務づけられています。

例えば、1月の時間外労働が40時間だった場合、原則である45時間の範囲内に収まるので特別条項の適用対象外になりますが、同じ月に60時間の休日労働を行った場合、時間外労働と休日労働の月合計が100時間に達してしまうため、労働基準法違反になります。

関連記事:36協定の特別条項とは?注意点と働き方改革関連法との関係

4. 36協定の限度時間が適用に猶予期間が設けられている業種

36協定に基づく時間外労働の上限規制は、大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から、それぞれ施行されています。[注3]

ただし、一部の業種については上限規制の適用が5年間猶予されており、2024年3月31日までは上限規制のすべて、あるいは一部が適用されない決まりになっています。

猶予期間中および猶予後の取り扱いは業種によって異なりますので、以下の業種に該当する場合は、猶予・除外の概要をよく確認しておきましょう。

関連記事:36協定における適用除外と猶予が適用される事業や業務について

4-1. 建設事業

建設事業は2024年3月31日までの猶予期間中、上限規制の一切が適用されません。

猶予後(2024年4月1日以降)は、原則としてすべての上限規制が適用されますが、災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働および休日労働に関する以下2つの規制は適用外となります。

- 月100時間未満

- 2~6ヵ月平均80時間以内

4-2. 自動車運転の業務

トラック運転者やバス運転者、タクシー運転者など自動車運転の業務に携わっている労働者は、猶予期間中、上限規制は適用されません。

猶予後は、特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間とするほか、時間外労働および休日労働に関する以下3つの規制は適用対象外になります。

- 月100時間未満

- 2~6ヵ月平均80時間以内

- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヵ月まで

4-3. 医師

医師は猶予期間中の時間外労働の上限規制は適用されません。

猶予後の上限時間については、勤務先の医療機関や従事する医療業務によって「A水準」「B水準」「C水準」の3つに区分し、それぞれの上限規制が適用されます。

- A水準(すべての医師):年間の時間外労働の上限が年960時間、月100時間未満

- B水準(地域医療暫定特例水準):年間の時間外労働の上限が年1860時間、月100時間未満

- C水準(集中的技能向上水準):年間の時間外労働の上限が年1860時間、月100時間未満

地域医療暫定特例水準は、主に救急医療など緊急性の高い医療を提供する医療機関などを指します。

一方、集中的技能向上水準は、初期臨床研修医・新専門医制度の専攻医を目指す者や、高度技能獲得を目指す者など、短期間かつ集中的に省令経験を積む必要のある医師を指します。

4-4. 鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業

鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業は、猶予期間中、時間外労働や休日労働に関する以下2つの規制が適用されません。

- 月100時間未満

- 2~6ヵ月平均80時間以内

猶予後は、すべての上限規制が適用されます。

参考:時間外労働の上限規制 わかりやすい解説|厚生労働省

参考:医師の時間外労働規制について|厚生労働省

5. 36協定の対象者でも時間外労働を命じられないケースがある

36協定を締結しても、特定の条件を満たす従業員は時間外労働を命じられない場合があります。例えば、従業員が18歳未満の場合や、育児・介護を理由とした請求がある場合、妊産婦からの請求があるケースは、法律により時間外労働が制限されます。

これにより、労働者の権利が守られ、必要な配慮がなされることが重要です。

5-1. 従業員が18歳未満であるケース

従業員が18歳未満の場合、労働基準法により時間外労働を命じることはできません。

法定労働時間は1日8時間、週40時間以内に収める必要があり、深夜労働(22時~翌日5時)や休日労働も禁止されています。たとえ36協定での規定があっても、18歳未満の労働者にはいかなる形でも時間外労働を命じることは違法となり、本人の希望があっても受け入れることはできません。

そのため、企業は法令を遵守し、適切な労働環境を維持する必要があります。

5-2. 育児・介護を理由とした請求があるケース

36協定に基づく時間外労働であっても、育児や介護を理由に請求があった場合は特別な対応が必要です。具体的には、未就学児を育てている従業員や、要介護状態にある家族を介護している場合に、月に24時間、年間150時間を超える時間外労働を命じてはいけません。

また、深夜労働(22時~翌日5時)も禁止されます。介護育児休業法に基づいて適切な対応を行うことが重要です。

5-3. 妊産婦から請求があるケース

妊産婦からの請求に関しては、特別な配慮が必要です。妊娠中である場合や産後1年未満の従業員から請求があった場合、36協定の適用が除外されます。このため、これらのケースでは活動の制約があり、時間外労働、休日労働、深夜業を命じることはできません。

労働環境を安全に保ちながら、妊産婦を守るための重要な規定です。

6. 36協定は使用者と一部業種を除き、すべての労働者に適用される

36協定は労働基準法における「労働者」に該当するすべての人に適用されます。

一方、事業主や、会社から一定の権限を与えられた者は労働基準法上では「使用者」とみなされるため、36協定の適用対象外となります。

また、2024年3月31日までは、一部の業種について時間外労働の上限規制が適用されません。

36協定の対象者は、協定の締結後、法定労働時間を超えて仕事に従事することが可能となりますが、時間外労働は原則として1ヵ月45時間、年360時間を上限としており、これを超えると法律違反になるので要注意です。

特別条項付き36協定を締結すると、臨時的な特別の事情がある場合に限り、上限を超えた時間外労働が可能となりますが、「時間外労働+休日労働の合計が月100時間未満」「時間外労働の2~6ヵ月平均が月80時間以内」といった規制が適用されますので、36協定に基づいて従業員を残業・休日出勤させる場合は、勤怠管理をしっかり行うことが大切です。

関連記事:36協定の違反になるケースや違反時の罰則について解説

36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、意外に記載項目が多く、ミスや漏れなく正確に記入するには時間がかかります。

また、当然のことながら法律で定められた時間を超えて時間外労働をさせることはできないため、届出作成に際しては上限時間を正確に把握しておく必要があります。

当サイトでは、そもそも36協定とはどのようなもので、残業の上限規制はどうなっているかや、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的にまとめた手順書を無料で配布しております。

これ一冊で36協定の届出に対応できますので、36協定届の対応に不安がある方は、ぜひこちらから「36協定の手順書」をダウンロードしてご覧ください。

勤怠・給与計算のピックアップ

-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介

勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2024.10.21

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2024.09.12

-

社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説

勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2024.08.29

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2024.09.17

36協定の関連記事

-

勤怠・給与計算

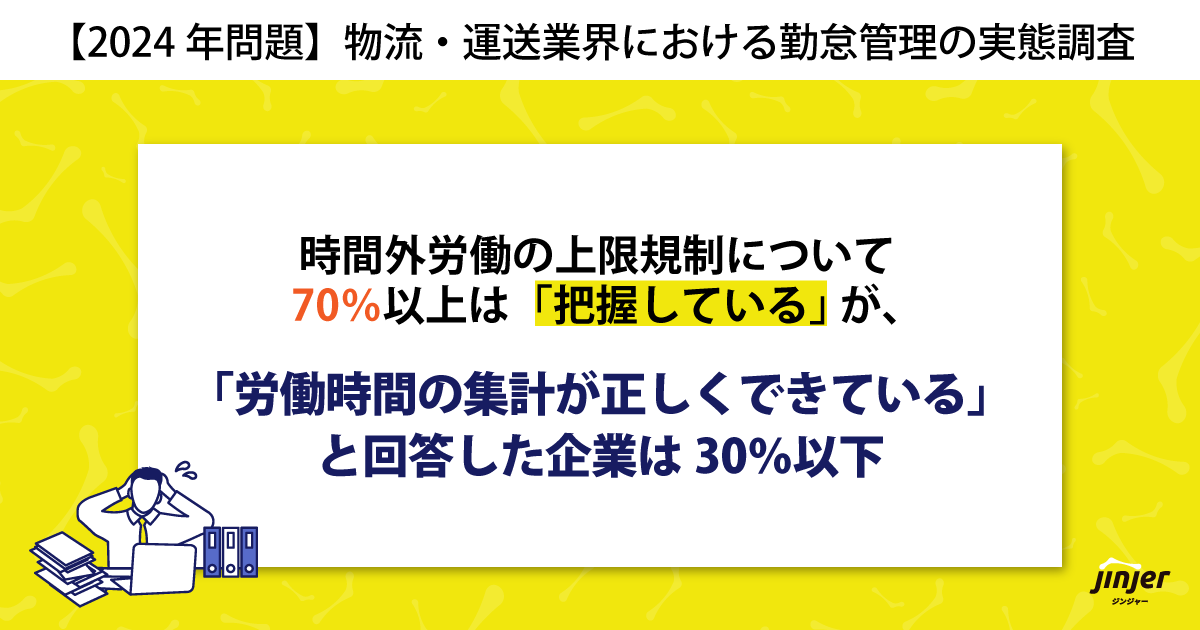

勤怠・給与計算【2024年問題】物流・運送業界における勤怠管理の実態調査 時間外労働の上限規制について70%以上は「把握している」が「労働時間の集計が正しくできている」と回答した企業は30%以下

公開日:2023.11.20更新日:2024.01.25

【2024年問題】物流・運送業界における勤怠管理の実態調査 時間外労働の上限規制について70%以上は「把握している」が「労働時間の集計が正しくできている」と回答した企業は30%以下

勤怠・給与計算公開日:2023.11.20更新日:2024.01.25

-

36協定における適用除外と猶予が適用される事業や業務について

勤怠・給与計算公開日:2022.02.28更新日:2024.05.24

-

36協定の特別条項とは?働き方改革関連法との関係や時間外労働の上限に関する注意点

勤怠・給与計算公開日:2022.02.27更新日:2024.09.05