36協定の特別条項とは?時間外労働の上限や違反した場合の罰則も解説

更新日: 2025.12.1 公開日: 2022.2.27 jinjer Blog編集部

36協定を締結すると、従業員に時間外労働や休日労働をさせることが可能になります。しかし、通常の上限を超えて労働させる場合は、臨時的かつ特別な事情がある場合に限り、特別条項付き36協定を締結する必要があります。

特別条項付き36協定には、時間外労働の上限や手続きなどさまざまなルールが定められており、違反すると労働基準法に基づく罰則や行政指導の対象となる可能性があります。本記事では、36協定の特別条項の仕組みと運用上の注意点について詳しく解説します。

関連記事:36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

「今月、この従業員の残業時間の上限は何時間だろう?」月ごとの日数や特別条項の適用状況によって変動する上限管理に、悩んでいませんか。

36協定を締結していても、複雑な上限規制の見落としによる法律違反は、企業にとって大きなリスクです。

本資料では、月や年単位での労働時間の上限目安はもちろん、変形労働時間制やフレックスタイム制における考え方もまとめて解説しています 。

意図せぬコンプライアンス違反を防ぎ、健全な企業体制を維持するため参考にしたい方は、ぜひこちらからダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 36協定の特別条項とは?

36協定の特別条項に関する上限規制は、働き方改革によって大幅に厳格化されました。2019年4月1日からは大企業を対象に、罰則付きの上限規制が施行され、2020年4月1日からは中小企業にも適用されています。

それ以前は、時間外労働の上限に関する基準は存在していましたが、あくまで厚生労働省の告示によるものであり、法的拘束力や罰則は設けられていませんでした。しかし、働き方改革関連法の施行により、特別条項を含む時間外労働の上限が法律で明確に定められ、違反した場合には罰則の対象となるようになりました。

関連記事:36協定とは?残業上限規制・特別条項や罰則、協定書の基本を解説

1-1. 時間外労働と休日労働をさせるには36協定の締結が不可欠

労働基準法では、1日8時間・週40時間を超えて働かせることは原則として認められていません(労働基準法第32条)。また、週1日または4週4日以上の法定休日を与えることが義務付けられています(労働基準法第35条)。そのため、法定労働時間を超える残業(時間外労働)や、法定休日の勤務(休日労働)は、原則としておこなうことができません。

ただし、業務の都合上、繁忙期などに一時的な残業や休日出勤が必要になる場合もあります。そのようなときに、労働基準法第36条に基づいて「時間外・休日労働に関する協定(いわゆる36協定)」を労使間で締結し、労働基準監督署へ届出をすることで、一定の範囲内で時間外労働や休日労働をさせられるようになります。

参考:労働基準法第32条、第35条、第36条|e-Gov法令検索

1-2. 36協定を締結すれば「月45時間・年360時間」を上限に時間外労働が可能になる

36協定を締結したからといって、無制限に残業や休日出勤をさせられるわけではありません。労働基準法では、働く人の健康や生活を守るため、時間外労働の上限を厳しく定めています。

36協定を締結する場合の時間外労働の上限は、原則として「1ヵ月45時間・1年間360時間」です。この上限には休日労働を含めない点に留意が必要です。

1-3. 特別条項付き36協定を締結すれば上限を延長できる

特別条項付き36協定を締結することで、時間外労働の上限を延長できます。しかし、その場合でも次の条件を守らなければなりません。

- 時間外労働(休日労働を含めない):年720時間以内

- 時間外労働(休日労働を含める):月100時間未満、2ヵ月~6ヵ月平均80時間以内

- 1ヵ月45時間の時間外労働(休日労働を含めない)の上限を超えられる回数:年6回

特別条項付き36協定は、臨時的な特別の事情がある場合に限り認められています。特別条項付き36協定はあくまで臨時的な措置であり、一時的・例外的な状況に限って適用されます。

そのため、恒常的に長時間労働を前提とした運用は違法となる可能性があります。なお、自動車運転業務、建設業、医師など、一部の業種・職種については、特例的な上限規制が設けられている点に注意が必要です。

参考:建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制 (旧時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務)|厚生労働省

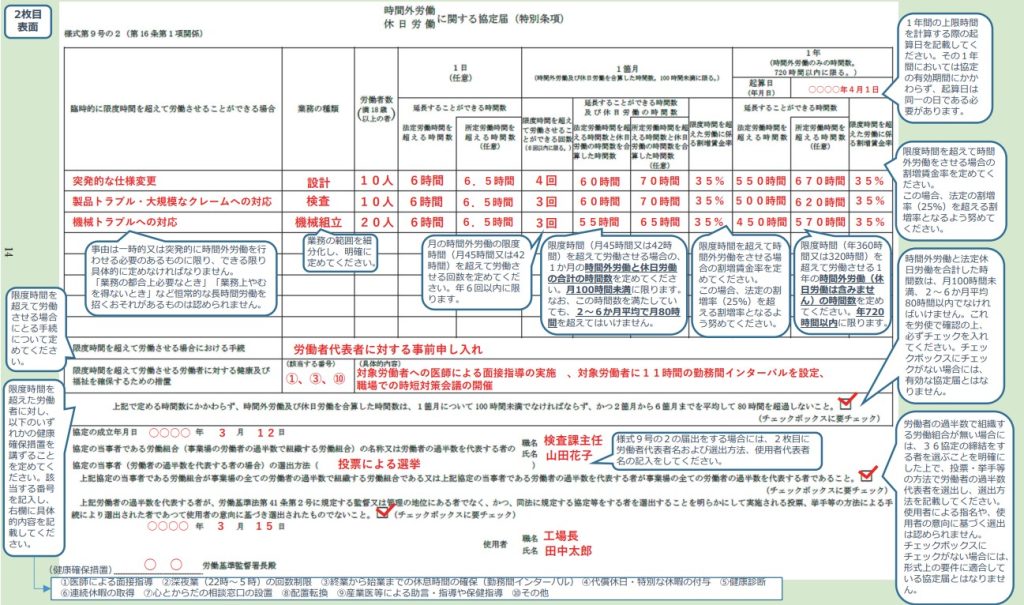

2. 特別条項付き36協定届の新様式と記載例

特別条項付き36協定届の新様式は、働き方改革による時間外労働の上限規制の強化を受けて整備されました。

新様式には用途に応じた複数の種類があり、特別条項を適用する場合は「様式第9号の2」を使用します。この様式では、限度時間を超えて労働させる必要がある場合の具体的条件、健康・福祉の確保措置、割増賃金率などを明記することが求められます。

なお、厚生労働省の公式サイトから、必要な様式をWordやPDF形式でダウンロードできます。

参考:時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)|厚生労働省

2-1. 新様式に明記すべき内容・書き方

新様式では、特別条項を適用する際に必ず記載すべき事項があります。

まず、臨時的に法定の限度時間を超えて労働させる具体的な条件を明示することが必要です。また、1日・1ヵ月・1年ごとの時間外労働の上限を明確に示し、労働者がどの程度の時間外労働に従事する可能性があるかを理解できるようにします。

なお、時間外労働のみか、時間外労働と休日労働の合計で記載するかにも注意が必要です。さらに、特別条項付き36協定の適用回数についても、「年4回」など具体的な数字を明記してください(上限は年6回)。

次に、限度時間を超えて労働させる場合の手続きも定める義務があります。具体的には、限度時間を超えた労働者に対して、健康確保措置(裏面の記載心得「1」の「(9)」の「①~⑩」)の中からいずれかを講じることを必ず定め、該当番号およびその具体的内容を記入します。

最後に、労働者代表および上限時間の確認欄のチェックボックスには必ずチェックを入れることが重要です。これにより、労使間で共通の理解を図り、法令遵守を徹底できます。

関連記事:36協定の新様式の変更点は?新様式の種類や記入例を解説

3. 36協定の特別条項の内容

36協定の特別条項は、記載しなければならない内容が決まっています。不備があると特別条項は無効になってしまうため、項目に漏れがないように確認しておきましょう。また、自社が取り組む健康福祉確保措置についても記載が必要です。

ここでは特別条項に記載すべき内容について解説します。

3-1. 1ヵ月の時間外労働と休日労働の上限は100時間未満

特別条項では、1ヵ月の時間外労働と休日労働の合計時間数の上限が100時間未満と定められています。必ず上限内に収まる合計時間数を記載しましょう。100時間ちょうどは上限を超過してしまうので注意が必要です。

なお、時間外労働と休日労働それぞれに個別の上限は設けられていません。そのため、業務の実情に応じて内訳を定めることが可能です。例えば、休日労働の必要がない場合は、時間外労働のみで合計時間を100時間未満に収めれば法律上は問題ありません。

3-2. 1年の時間外労働の上限は720時間以内

時間外労働の時間数に関しては、1年間の時間外労働の時間数の上限も記載する必要があります。1ヵ月の労働時間は「時間外」と「休日」の合算になりますが、1年間の上限時間は時間外労働だけが対象です。

1年間の時間外労働の時間数の上限は720時間以内と決められているので、この上限時間内に収まるように定めましょう。720時間であれば上限いっぱいではあるものの、特別条項には違反しません。

3-3. 限度時間・月45時間の超過は1年に6回以内

特別条項付き36協定では、45時間を超える時間外労働は、あくまで臨時的な対応として認められています。そのため、45時間を超える時間外労働が可能な月は、1年あたり6回以内に留める必要があります。繁忙期や緊急時に対応するための制度なので、特別条項の趣旨に沿って適切に運用しましょう。

3-4. 2〜6ヵ月平均の時間外労働の上限は80時間

特別条項付き36協定では、2ヵ月、3ヵ月、4ヵ月、5ヵ月、6ヵ月のどの期間をとっても、その平均時間外労働が1ヵ月あたり80時間を超えないよう定められています。なお、この上限には休日労働の時間も含まれる点に注意が必要です。

例えば、「1月:90時間」「2月:70時間」「3月:90時間」の場合、2ヵ月間(1月・2月、2月・3月)は平均80時間以内に収まっています。しかし、3ヵ月間(1月・2月・3月)は平均83.3時間となるため違反することとなります。

この規定は、適正な労働環境の維持に欠かせません。労働者の健康と安全を守るため、常に上限を意識した労働時間の管理が求められます。

3-5. 限度時間超過が認められるケースを記載

特別条項には、限度時間超過が認められるケースも記載する必要があります。従業員がどのような状況で限度時間を超えて働く可能性があるかを、具体的に理解できるよう記載しましょう。

業種や職種によって状況は異なりますが、例として次のようなケースが挙げられます。

- 大規模なシステム障害への対応

- 重要な顧客クレームの処理

- 予算編成や決算、ボーナス商戦などの繁忙期対応(対応月も明記)

- 納期が迫った案件への対応

- 機械トラブルや仕様変更への対応

できるだけ具体的に記載しておくことで、突発的な限度時間超過にも従業員が柔軟に対応しやすくなります。

なお、「業務の都合上必要」や「やむを得ない業務上の事情」といった理由は、常態的な長時間労働を招く可能性があるため超過理由として認められないので注意してください。

3-6. 健康福祉確保措置

限度時間の上限というのは、従業員の健康を守るために定められています。そのため、限度時間超過の特別条項を締結する際には、「どのような健康福祉確保措置を取るのか」も記載しなければなりません。

36協定の書式の裏面には、健康福祉確保措置が10項目記載されています。できれば、これらの項目から複数を選択することが望ましいですが、最低限、1項目だけでも選択していれば問題ありません。

① 労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること。

② 労働基準法第37条第4項に規定する時刻の間において労働させる回数を1箇月について一定回数以内とすること。

③ 終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること。

④ 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること。

⑤ 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること。

⑥ 年次有給休暇についてまとまつた日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること。

⑦ 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。

⑧ 労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること。

⑨ 必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を受けさ

せること。

⑩ その他

4. 36協定の特別条項の注意点

36協定の特別条項は、緊急時の業務に対応する際に、法的に時間外労働をおこなえる制度です。しかし、この特別条項には守るべきルールが厳格に定められています。ここでは、36協定の特別条項を適正に運用するため、事前に押さえておきたい注意点を紹介します。

4-1. 「臨時的な特別の事情」には具体的事由が必要

特別条項を設定する際には、その適用が正当であることを証明できる具体的な事例を用意しておくことが重要です。「繁忙期のため」といった漠然とした理由だけを記載すると、期間や業務量の目安が不明確になり、結果として労働者に際限なく残業をさせる運用につながる可能性があります。

例えば、大規模なシステムトラブルが発生した場合や、重要なクライアントの依頼によって突発的にプロジェクトの進行が求められる場合など、具体的な状況を挙げて説明できるようにしておくことが望まれます。このように、特別条項の適用は厳格な条件の下でおこなうべきであり、労使双方が納得したうえで運用しなければなりません。

4-2. 従業員の安全配慮義務の徹底

臨時的な特別の事情があれば、労働基準法上、本来の時間外労働の上限を超えて働かせることが可能となります。

しかし、前述の通り、本来の時間外労働の上限(1ヵ月45時間、1年360時間)は過労による心身への負担を考慮したうえで設けた規制であり、これを超えて労働に従事させると、従業員の安全・健康上のリスクは必然的に高まります。

過労は脳血管および心疾患、うつなどの精神障害を引き起こす要因となることもあります。そのため、36協定の特別条項の範囲内であっても、従業員の安全に気を配り、生命や健康を脅かすことのないよう注意する必要があります。

具体的には、次のような健康・福祉の確保を検討するのが望ましいとされています。

- 医師による⾯接指導

- 深夜業(22時〜5時)の回数制限

- 終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)

- 代償休⽇・特別な休暇の付与

- 健康診断

- 連続休暇の取得

- 心とからだの相談窓⼝の設置

- 配置転換

- 産業医等による助言・指導や保健指導

4-3. 正しく割増賃金を計算する

特別条項付き36協定では、法定の限度時間(月45時間、年360時間)を超えて労働させる場合の時間外労働に対する割増賃金率を定める必要があります。労働基準法では、時間外労働の割増率は以下の通り定められています。

- 月60時間以内:25%以上

- 月60時間超え:50%以上

特別条項によって延長される時間外労働にも、これらの法定割増率以上を適用する必要があります。また、従業員のモチベーションや業務効率を考慮する場合、最低限の割増率に留まらず、月60時間までの時間外労働についても25%を上回る割増率を設定することが望ましいでしょう。

割増賃金は、時間外労働だけでなく、休日労働や深夜労働にも適用されます。時間外労働と深夜労働、または休日労働と深夜労働が重なる場合には、割増率を組み合わせて計算する必要があるので計算が複雑になります。

計算ミスが発生すると、未払い賃金や法令違反につながるおそれがあります。そのため、36協定に基づいた労働時間管理と正確な賃金支給が重要です。勤怠管理システムや給与計算ソフトなどの労務管理ツールを活用すれば、正確な計算と法令遵守が容易になります。

関連記事:残業による割増率の考え方と残業代の計算方法をわかりやすく解説

5. 特別条項付き36協定の手続き方法

特別条項付き36協定も、通常の36協定と同じく、労使間で書面による協定をし、行政官庁に届け出ることが義務づけられています。この際、行政官庁に届け出る書面は、通常の36協定(一般条項)が「様式9号」であるのに対し、特別条項は「様式第9号の2」を使用します。

ただし、手続きというのはただ協定届を出せばいいというわけではありません。ここでは、特別条項付き36協定の手続き方法を紹介します。

関連記事:36協定の届出とは?作成の方法や変更点など基本ポイントを解説

5-1. 労働組合などと交渉する

特別条項付き36協定は、会社側が勝手に決められるものではありません。

そのため、内容のたたき台が完成したら、労働組合もしくは労働者の過半数代表者と交渉をおこなう必要があります。一方的な意見を押し付けるのではなく、労働者側の意見を取り入れつつ、使用者と労働者の双方が納得できる協定内容を作成しましょう。

また、協定を締結する際には、特別条項が適用される具体的な事由や、健康福祉確保措置についても話し合うことが重要です。これにより、従業員に安全で安心な労働環境を提供し、双方の信頼関係を深められます。労使間で透明性を持ってコミュニケーションを図ることが、特別条項付き36協定の円滑な運用につながります。

5-2. 特別条項付き36協定を締結する

会社側も従業員側も納得できる内容で、交渉がまとまったら特別条項付き36協定の締結をおこないます。なお、書面による締結が義務付けられている点に留意が必要です。

調印に関しては、原則として会社側と従業員側の代表者がおこないます。しかし、委任状があれば委任も可能なので、スケジュールの都合などで調印が遅れそうな場合は、他の者に委任しましょう。

5-3. 就業規則を変更する

労働基準法第89条により、事業所に常時10人以上の労働者がいる場合は、就業規則の作成が義務付けられています。そのため、特別条項の内容を反映した就業規則の変更が必要です。就業規則の書式に決まりはありませんが、厚生労働省が公表している記入例を参考に作成するとよいでしょう。

5-4. 全労働者への周知を徹底する

特別条項付き36協定は、労働組合または労働者の過半数代表者との交渉により締結されます。そのため、交渉に直接関わらない従業員は、内容を詳しく知らないことが一般的です。しかし、協定は締結した事業所の全従業員の労働に関係するため、周知を徹底する必要があります。

これは労働基準法第106条で義務付けられており、使用者は、特別条項付き36協定や変更後の就業規則の内容を労働者に周知しなければなりません。周知方法については、労働基準法施行規則第52条の2で次のいずれかが定められています。

第五十二条の二 法第百六条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。

二 書面を労働者に交付すること。

三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

テレワークやリモートワークの従業員が多い会社の場合は、社内ネットワークやオフィスメールなどを使って周知するとよいでしょう。

5-5. 労働基準監督署への届出をおこなう

特別条項付き36協定を締結した場合は、必ず労働基準監督署に届出をおこなう必要があります。2019年改正の新様式「様式第9号の2」を使用し、協定の効力が発生するまでに提出しなければなりません。また、就業規則を変更した場合も、同様に届出が必要となる点に注意しましょう。

関連記事:36協定の提出期限とは?いつまでに更新が必要?提出忘れの罰則も紹介

6. 36協定の特別条項に違反するとどうなる?

特別条項付き36協定は、使用者と従業員の間で結ぶ労使協定です。ただし、労働基準法などの法令に関わるため、違反した場合には罰則や行政指導が科されることがあります。ここでは、36協定の特別条項に違反する具体的なケースと、その際に想定される罰則や行政指導について詳しく解説します。

6-1. 36協定の特別条項に違反する具体的なケース

36協定の特別条項に違反する具体的なケースは次の通りです。

- 36協定を締結することなく、時間外労働や休日労働を命じた場合

- 36協定を締結したが、届出をせずに時間外労働や休日労働を命じた場合

- 特別条項付き36協定で定めた上限を超えて時間外労働や休日労働を命じた場合

このようなケースでは、労働基準法第32条「労働時間」、第35条「休日」、第36条「時間外及び休日の労働」の規定に違反することになります。また、36協定の周知義務を怠ったり、適切な割増賃金を支払わなかったりした場合も、労働基準法違反となるので注意が必要です。

参考:労働基準法第32条、第35条、第36条|e-Gov法令検索

6-2. 36協定の特別条項に違反した場合の罰則

36協定の特別条項に違反した場合、労働基準法第119条に基づき、6ヵ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される可能性があります。また、労使協定の違反は、労働者からの信頼を損なうだけでなく、会社の信用やイメージの低下といったリスクも伴います。

違反が発覚した場合は、使用者には労働基準法第119条1項により「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられます。

6-3. 実際に36協定の特別条項に違反として監督・指導を受けた事例

実際には特別条項付き36協定に違反したからといって直ちに刑事罰が科せられるわけではありません。まず行政指導や是正命令がおこなわれます。

例えば、36協定の特別条項の上限である月100時間を超えて、約20名に違法な時間外労働をさせ、そのうち約10名は3ヵ月連続で上限を超えて働かせた事例があります。これに対して、労働基準監督署は次のような対応をおこなっています。

- 労働基準法第32条(労働時間)の違反是正の勧告

- 特別条項付き36協定の適正な運用に関する指導

- 長時間労働の抑制に関する指導

- 過重労働による健康障害防止のため専用文書を用いた指導

特別条項付き36協定に違反し、是正勧告や指導を受けた場合は、速やかに対応することが重要です。再調査で違反が確認されると、悪質と判断され、労働基準法に基づく刑事罰の対象となる可能性があります。

このように、特別条項付き36協定の適正な運用は、従業員の健康と安全を守るだけでなく、会社の信頼性や社会的評価にも直結する重要な取り組みです。

参考:監督指導事例|厚生労働省

関連記事:36協定の違反になるケースや違反時の罰則について解説

7. 36協定の特別条項に違反しないための対策

特別条項付き36協定は時間外労働や休日労働を合法的におこなうための重要な労使協定ですが、誤って運用すると、労働基準法違反となり、罰則や行政指導のリスクが生じます。ここでは、36協定の特別条項に違反しないための対策について詳しく紹介します。

7-1. 労働時間の削減策を計画・実行する

特別条項付き36協定は、あくまで臨時的な特別の事情がある場合に限り認められる制度です。そのため、日常的に長時間労働が常態化している状況では、特別条項を用いて対応することはできません。

まず重要なのは、過重労働を根本的に防ぐ取り組みです。具体的には、従業員の業務内容を可視化し、どの業務にどれだけ時間がかかっているのかを把握することから始めます。そのうえで、不要な作業の削減や業務フローの改善、ITツールの活用による効率化などを進めることで、従業員の負担を軽減できるでしょう。

このような取り組みにより、単に労働時間を管理するだけでなく、健康障害のリスクを低減し、業務効率や生産性の向上にもつながります。結果として、特別条項に依存せずとも、適正な労働環境を維持できる体制を構築することが可能となります。

7-2. 繁忙期の業務スケジュールと人員配置を最適化する

特別条項付き36協定を締結しても、時間外労働や休日労働には法定の上限が定められており、無制限に労働させることはできません。そのため、繁忙期などやむを得ず残業や休日出勤が発生する場合でも、法定上限を超えないよう、事前に具体的な対策を講じることが重要です。

繁忙期があらかじめ予測できる場合には、業務スケジュールを前倒しで調整し、準備作業や段取りを余裕をもって進めることが有効です。また、人員の増員やシフトの柔軟な調整によって、1人あたりの負荷を分散することも検討しましょう。これにより、従業員の過重労働を防ぎつつ、繁忙期でも安定した業務運営を実現できます。

7-3. 勤怠管理システムで労働時間をリアルタイム把握する

特別条項付き36協定を適正に運用するには、勤怠管理システムを活用して労働時間をリアルタイムで把握することが有効です。なぜなら、例えば紙のタイムカードで管理している場合、月末などの集計時まで労働時間が把握できず、気づいたときには特別条項で定められた上限を超える時間外労働が発生していることも考えられるからです。

勤怠管理システムを導入すれば、労働時間を常に確認できるほか、上限に近づいた際には従業員と管理者に自動でアラート通知を送る設定も可能です。これにより、違法な時間外労働の発生を未然に防止できます。また、定期的に残業データを分析することで、長時間労働の原因を把握し、効果的な改善にもつなげられるでしょう。

8. 36協定の特別条項は法に基づいて締結しよう

36協定の特別条項を締結すれば、臨時的な特別の事情が発生した際、時間外労働の枠を超えて労働させることが可能となります。ただし、臨時的な特別の事情があった場合でも、一定の上限規制は遵守しなければなりません。

上限を超えて従業員を働かせると、労働基準法違反となり、6ヵ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。また、特別条項付き36協定の締結を、労働監督署に届け出ないことも労働基準法の違反になるので注意が必要です。

法律違反を避けるため、36協定の特別条項に関する規則を正確に理解し、従業員の労働時間を適切に把握・管理できる体制を整えておきましょう。

「今月、この従業員の残業時間の上限は何時間だろう?」月ごとの日数や特別条項の適用状況によって変動する上限管理に、悩んでいませんか。

36協定を締結していても、複雑な上限規制の見落としによる法律違反は、企業にとって大きなリスクです。

本資料では、月や年単位での労働時間の上限目安はもちろん、変形労働時間制やフレックスタイム制における考え方もまとめて解説しています 。

意図せぬコンプライアンス違反を防ぎ、健全な企業体制を維持するため参考にしたい方は、ぜひこちらからダウンロードしてご覧ください。

勤怠・給与計算のピックアップ

-

有給休暇の計算方法とは?出勤率や付与日数、取得時の賃金をミスなく算出するポイントを解説

勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2026.01.29

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2026.01.27

-

社会保険料の計算方法とは?計算例を交えて給与計算の注意点や条件を解説

勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2025.12.16

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.03.10

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2025.11.21

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2025.02.07

36協定の関連記事

-

36協定とは?基礎知識から残業上限規制や締結・届出、違反リスクまで完全解説

勤怠・給与計算公開日:2025.09.05更新日:2026.02.27

-

早出残業とは?36協定との関係性や残業代の計算方法を解説

勤怠・給与計算公開日:2024.12.18更新日:2026.02.20

-

勤怠・給与計算

勤怠・給与計算【2024年問題】物流・運送業界における勤怠管理の実態調査 時間外労働の上限規制について70%以上は「把握している」が「労働時間の集計が正しくできている」と回答した企業は30%以下

公開日:2023.11.20更新日:2025.09.29

【2024年問題】物流・運送業界における勤怠管理の実態調査 時間外労働の上限規制について70%以上は「把握している」が「労働時間の集計が正しくできている」と回答した企業は30%以下

勤怠・給与計算公開日:2023.11.20更新日:2025.09.29