36協定の本社一括届出が法改正による要件緩和で可能に!電子申請する方法を解説

36協定の届出に関しては、2021年4月からの要件緩和によって、事業所ごとに代表者が異なる場合でも本社一括届出が可能となりました。36協定に関する事務処理が一括でおこなえるので、事業所数の多い企業では担当者の負担軽減が期待できるでしょう。

ただし、一括届出は電子申請のみの対応となっているため、どのような手続きをすればいいのかわからないという担当者もいるのではないでしょうか。ここでは、36協定を本社一括届出にする方法やメリット・デメリットを解説します。

目次

36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、意外に記載項目が多く、ミスや漏れなく正確に記入するには時間がかかります。

また、当然のことながら法律で定められた時間を超えて時間外労働をさせることはできないため、届出作成に際しては上限時間を正確に把握しておく必要があります。

当サイトでは、そもそも36協定とはどのようなもので、残業の上限規制はどうなっているかや、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的にまとめた手順書を無料で配布しております。

これ一冊で36協定の届出に対応できますので、36協定届の対応に不安がある方は、ぜひこちらから「36協定の手順書」をダウンロードしてご覧ください。

1. 36協定の本社一括届出とは

36協定の本社一括届出とは、複数の事業所を有する会社でも、本社管轄の労働基準監督署に一括して届出ができる制度です。

これにより、事業所が多い企業は、36協定届を各事業所から提出する必要がなくなりましたが、36協定自体は各事業所で締結しておく必要があります。

そこで、ここでは36協定の概要を解説していきます。

1-1. そもそも36協定とは

そもそも36協定とは、労働基準法第3条に基づく時間外労働や休日労働に関する協定のことです。

36協定を締結するには、下記の団体の承認と書面による締結が必要です。

- 労働者の過半数で組織する労働組合

- 1.の労働組合がない場合は労働者の過半数を代表するもの

また、「2. 労働者の過半数を代表するもの」の選出に関しては、下記の要件を満たしていなければなりません。

- 正社員・非正規社員すべての労働者の過半数を代表していること

- 代表者の選出は投票や選挙によること

- 労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと

これらの要件を満たしていない36協定は無効となるため注意しましょう。

関連記事:36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

1-2. 2021年の法改正で36協定の本社一括届出の要件が緩和

36協定の本社一括届出制度自体は以前からありましたが、各事業所の過半数代表者が同一でなければいけませんでした。また、労働組合がない企業の多くは本社一括届出の条件が満たせなかったため、たとえ代表者が同じであっても本社でまとめて申請することはできませんでした。

しかし、2021年(令和3年)4月からの法改正により、36協定の本社一括届出の要件が緩和されました。

1-3. 労働者代表が事業所ごとに異なる場合でも提出可能

この改正により、企業は複数の事業所を持っている場合でも、労働者代表が異なる場合においても、一括して届出を行えるようになり、手続きが大幅に簡素化されました。これにより、多店舗を展開する企業にとって、36協定の手続きがよりスムーズに行えるようになったのです。

労使協定の締結は事業所ごとにおこなう必要がありますが、届出だけでも本社で完結できれば事務処理の負担軽減につながるため、本社の担当者は速やかに一括届出の準備をしておきましょう。

関連記事:36協定の届出とは?作成の方法や変更点など基本ポイントを解説

2. 36協定を本社一括届出する場合の条件

その条件とは、前項でも少し触れていますが「事業所ごとに労使協定書を作成する」ということです。本社でおこなえるのは「一括で届出をする」ことだけです。労使協定書は、事業所の労働組合もしくは労働者の過半数を代表する従業員の承認、書面の締結が必要となるので、事業所で作成しなければなりません。

また、36協定書と協定届を兼ねている場合は、すべての事業所分の協定届を作成することも条件となるので注意してください。

3. 36協定の本社一括届出を電子申請する方法

36協定の本社一括届出をするためには、電子申請・届出などの窓口サービス「e-Gov」への登録が必要です。登録が完了すると36協定の本社一括届出ができるようになりますので、ここでは詳しい方法を解説します。

参考:「36協定届」や「就業規則(変更)届」など労働基準法などの電子申請がさらに便利になりました!|厚生労働省

3-1. 「e-Gov」にアクセスする

ブラウザで「e-Gov」と検索し、ホームページにアクセスします。

初めて利用する場合は、アカウント登録、ブラウザ設定、アプリケーションのインストールなどをおこなった後、マイページにログインします。

3-2. 「時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)」を検索する

登録後、【手続検索】に「時間外労働・休日労働に関する協定届」や「本社一括」と入力し、「時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)」を選択します。

また、「本社一括届」の中にも、「一般条項のみ」や「特別条項付き」など複数の種類がありますので、適切なものを選びましょう。選択すると、手続きの概要や必要な添付書類を確認できます。

「36協定」などの通称で検索しても、正式名称以外では申請書がでてきませんので注意しましょう。

関連記事:36協定の提出方法3つと変更内容・注意点を分かりやすく解説

3-3. 「一括届出事業場一覧作成ツール」でシートを作成する

【根拠法令】の項目に「【時間外・休日労働協定(本社一括・適用猶予)】一括届出事業場一覧作成ツール」があります。

この「一括届出事業場一覧作成ツール」を利用することで、本社一括届出の事業場一覧を作成することができます。

まずは申請ファイルに対応するExcelを開き、36協定の提出が必要な事業所分、必要事項を入力し申請データを作成します。

その後、入力チェックをおこない、エラーメッセージがでなければ申請ファイルの作成が完了となります。

3-4. 【申請書入力へ】をクリックし、作成した書類を添付する

事業所一覧の書類が作成できたら、「時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)」の【申請書入力へ】をクリックします。

申請書の画面に遷移したら、基本情報など必要事項を入力します。【添付書類】には、先ほど作成した「事業場一覧(CSV形式)」を必ず添付しましょう。

3-5. 提出先を本社管轄の労働基準監督署に設定し完了

最後に、提出先を本社管轄の労働基準監督署に設定し、【提出】ボタンをクリックすれば、36協定の本社一括届出の完了です。

提出先で労働基準監督署を選択した後、指定の電子署名を添付する必要がありましたが、令和3年4月1日からこの電子署名・電子証明書が不要となりました。

なお、手続きが完了しているかは、e-Govの【申請案件一覧】から確認できます。

もし、不明点がある場合は、下記を検索して所定の窓口に連絡しましょう。

- e-Govの使い方が分からない場合:e-Gov利用者サポートデスク

- 36協定届の内容が分からない場合:各都道府県の労働基準監督署

4. 36協定の本社一括届出のメリット・デメリット

36協定を本社一括届出にすれば、事務手続きが軽減できるというメリットがあります。ただし、本社一括届出は電子申請しか対応していないというデメリットもあります。このように、36協定の本社一括届出にはメリットとデメリットがあるので、それぞれをしっかり理解したうえで活用しましょう。

4-1. メリット:事務手続きが容易になりコストも削減できる

多数の支店を抱える企業では、各支店に36協定を届出したか確認する必要がなくなります。本社で取りまとめをしている場合でも、申請書が滞りなく本社に到着しているか、一つひとつ確かめるなどの煩雑な手続きが不要となります。

店舗や事業所を多く抱える企業では、本社の事務手続きが今まで以上に容易になるでしょう。

また、36協定の本社一括届出は電子申請で行うため、申請書の印刷代や郵送にかかる通信費など、複数のコストを節約できます。特に支店が数百にも及ぶ場合、これらの費用が節約できるだけでも、大きなメリットといえるでしょう。

4-2. デメリット:36協定の本社一括届出は電子申請しか対応していない

36協定の本社一括届出のデメリットは、電子申請しか対応していない点です。

e-Govの初回利用時には、アカウント登録やアプリケーションのインストールなど複数の手続きが発生するため、パソコンに不慣れな担当者は困難に感じるかもしれません。そのため、支店数が少ない場合は、申請書を利用した方が簡単に済む場合もあります。

しかし、一度電子申請に慣れれば、申請が迅速に行えるようになり、将来的な手続きの効率化にもつながります。また、全ての事業所を対象とした手続きが一元管理できるため、情報の整理や確認作業が楽になるという側面もあります。

さらに、本社一括届出を利用することで、法的な手続きを迅速に行えるだけでなく、日々の事務業務をより効率的に進められる点も考慮に入れるべきでしょう。

5. 36協定の本社一括届出の注意点

36協定の本社一括届出は、「届出の要件」が緩和されただけであり、労使協定書を本社一括で作成できるものではありません。ここでは、36協定の本社一括届出の注意点を解説するので、担当者の方は確認しておきましょう。

5-1. 36協定の締結は従来どおり事業所ごとにおこなう

36協定の締結と届出は下記の流れでおこないます。

- 協定書の作成:使用者と労働者の過半数代表との間で労使協定書を締結する。

- 届出書の提出:労使協定書の内容を管轄の労働基準監督署に提出する。

この流れを見るとわかるように、本社一括届出は届出の要件が緩和されただけで、36協定の締結を本社一括でおこなえるわけではありません。そのため、締結自体は従来どおり、各事業所でおこなう必要があります。事業所単位で見ると、36協定に関する事務手続きに大きな変化はないといえるでしょう。

5-2. 36協定届の条件と就業規則届の条件

36協定届の本社一括届を提出する際には、下記の条件を満たしていなけれ労働基準監督署に提出することができないため、注意が必要です。

①36協定届の条件

まず、36協定届の条件として、「労働保険番号」「事業の種類」「事業の名称」「事業の所在地(電話番号)」「労働者数(満18歳以上の者)」「協定成立年月日」以外の協定内容が同一であることが条件となります。

令和3年3月29日から、電子申請するときのみ、36協定届の労働者代表が事業所ごとに異なっていても本社一括届出が可能となります。

②就業規則(変更)届の条件

就業規則(変更)届では、下記の2点が条件となります。

①本社で作成された就業規則と各事業場の就業規則の内容が同一であること

②各事業場分の労働者代表の意見書が添付されていること

以上の2つの条件を満たした場合に、本社において各事業場の届出を一括して本社の所轄署に届け出ることができます。

③協定書と届出書を兼ねている場合も各事業所で作成が必要

協定書と届出書を兼ねて労働基準監督署に提出している事業所の場合は、届出だけを本社に依頼することができないため、従来と同様に協定書の作成が必要です。

また、届出書は原則押印が廃止となったものの、届出書と協定書を兼ねている場合は、押印または署名が必要となります。どちらかが欠けている場合は受付けてもらえないので、押印の押し忘れには注意しましょう。

関連記事:36協定の協定書とは?協定届との違いや書くべき項目を解説

関連記事:36協定届の押印・署名が廃止に!その背景や企業の対応を紹介

6. 36協定の本社一括届出を使って事務負担を軽減しよう

2021年の条件緩和により、事業所ごとに代表者が異なる場合でも、電子申請を活用すれば36協定の本社一括届出が可能となりました。そのため、事業所数の多い企業では、事務処理にかかる負担を軽減できるというメリットが得られます。

ただし、36協定の締結自体は、今までどおり各事業所でおこなわなければならないため、間違えないように注意をしてください。この1点だけを間違えなければ、担当者の方の業務効率も上がるので、e-Govの電子申請で一括届出手続きを上手に活用しましょう。

36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、意外に記載項目が多く、ミスや漏れなく正確に記入するには時間がかかります。

また、当然のことながら法律で定められた時間を超えて時間外労働をさせることはできないため、届出作成に際しては上限時間を正確に把握しておく必要があります。

当サイトでは、そもそも36協定とはどのようなもので、残業の上限規制はどうなっているかや、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的にまとめた手順書を無料で配布しております。

これ一冊で36協定の届出に対応できますので、36協定届の対応に不安がある方は、ぜひこちらから「36協定の手順書」をダウンロードしてご覧ください。

勤怠・給与計算のピックアップ

-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介

勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2024.10.21

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2024.09.12

-

社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説

勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2024.08.29

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2024.09.17

36協定の関連記事

-

勤怠・給与計算

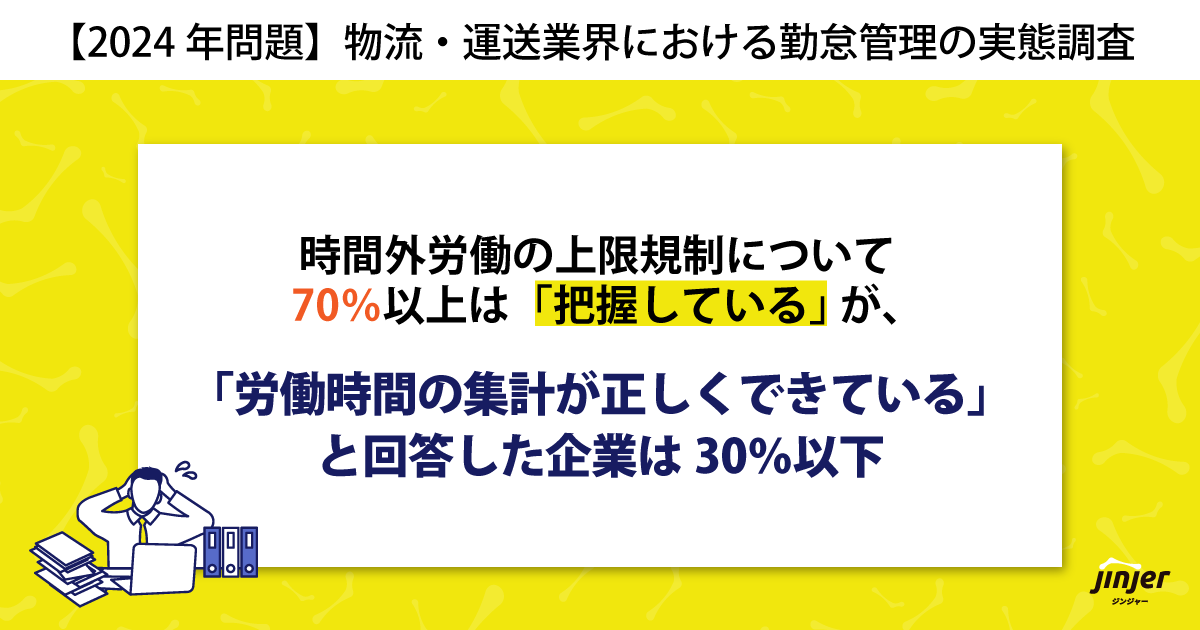

勤怠・給与計算【2024年問題】物流・運送業界における勤怠管理の実態調査 時間外労働の上限規制について70%以上は「把握している」が「労働時間の集計が正しくできている」と回答した企業は30%以下

公開日:2023.11.20更新日:2024.01.25

【2024年問題】物流・運送業界における勤怠管理の実態調査 時間外労働の上限規制について70%以上は「把握している」が「労働時間の集計が正しくできている」と回答した企業は30%以下

勤怠・給与計算公開日:2023.11.20更新日:2024.01.25

-

36協定における適用除外と猶予が適用される事業や業務について

勤怠・給与計算公開日:2022.02.28更新日:2024.05.24

-

36協定の特別条項とは?働き方改革関連法との関係や時間外労働の上限に関する注意点

勤怠・給与計算公開日:2022.02.27更新日:2024.09.05