36協定の協定書とは?書くべき項目や記載例・協定届との違いを解説

36協定関連の書類には、「協定書」と「協定届」の2種類があります。名前が似ているので混同されがちですが、協定書と協定届はそれぞれ活用するシーンや様式が異なります。

両者の違いをよく把握したうえで、適切に書類を管理するようにしましょう。今回は、36協定の協定書に関する基礎知識や、協定届との違い、協定書の取り扱い方法について解説します。

36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、慣れていないと届出の記載事項や作成において踏むべき手順も分からないことが多いのではないでしょうか。

当サイトでは、そもそも36協定とは何で残業の上限規制はどうなっているかや、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的にまとめた手順書を無料で配布しております。

これ一冊で36協定の届出に対応できますので、36協定届の対応に不安な点がある方は、ぜひこちらから「36協定の手順書」をダウンロードしてご覧ください。

1. 36協定の協定書とは

36協定の基準となる労働基準法第36条では、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者と書面による協定をし、これを行政官庁に届け出ることによって、労働時間を延長または休日に労働させることができると定めています*。

ここでいう「書面」こそが、36協定の協定書のことです。36協定の協定書には36協定に必要な事項がすべて記載されており、使用者と労働者の代表(労働組合)の双方が内容をしっかり確認し、合意したうえで署名・押印します。

書式や様式に明確な規定はありませんが、次から解説する5つの項目を定めることが労働基準法第36条によって定められています。

参考:労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)|e-Gov法令検索

関連記事:36協定の労働者代表とは?なる人の特徴や選出方法を解説

2. 36協定の協定書に書くべき項目

36協定の協定書には、いくつかの重要な項目を明記する必要があります。

この協定書は、労働者に時間外や休日労働をさせる際に、労使間で合意した内容を示すものです。具体的には、適用する労働者の範囲、対象期間、正当な理由、時間外労働の上限、厚生労働省令で定める事項などが含まれます。

これらの項目を正確に記載することで、法令遵守を確保し、労働者の権利を守ることができます。詳細を解説していきます。

2-1. 36協定を適用する労働者の範囲

ここでの「労働者の範囲」とは、具体的に時間外労働または休日労働を課すことができる労働者の種類と人数を指しています。これには、業務ごとの担当者数やその役割を明示することが重要です。

具体的には、「営業職は5名」「製造部門は10名」など、各職種毎に記載することで、誰に対して労働を課すのかが明確になります。

また、対象となる業務についても「経理事務」「検査」「設計」などのように、範囲を細分化し、具体的に記載することで、労働者がどのような業務を担当しているのかを把握しやすくなります。このように、労働者の範囲を明確化することは、36協定の適切な運用において非常に重要です。

2-2. 36協定を適用する対象期間と起算日

対象期間は、36協定によって労働者に時間外労働や休日労働を課すことができる期間のことです。この期間は最長1年間に設定されており、具体的な労働日や労働時間に対する合意が必要です。

起算日とは、この対象期間が始まる日を指します。たとえば、4月1日を起算日とすれば、翌年の3月31日までが対象期間となります。

このように明確な起算日を設定することで、労働者がどの期間にどのような労働を課されるかがはっきりし、トラブルを避けることができます。また、適切な運用を行うためには、起算日を変更する際にも事前に協定の見直しが必要となるため、十分な注意が求められます。

2-3. 時間外や休日労働をさせる正当な理由

36協定では、労働者に時間外労働または休日労働させることについて正当な理由を示す必要があります。

たとえば、「季節的な需要増大などにともなう受注の集中に対応するため」「突発的な受注・納期の変更に対応するため」など、正当かつ明確な理由を記載します。これにより、労使間での理解を深めることができ、労働者の権利を保護しながら法令に則った運用が可能となります。

また、正当な理由を示すことは、後々のトラブル防止にもつながり、信頼関係の構築に寄与します。時間外や休日労働が必要な場合には、あらかじめ具体的な理由を協定書に記載し、合意を形成しておくことが重要です。

2-4. 時間外労働の上限

36協定を締結すれば、法定労働時間を超えて時間外労働、休日労働させることが可能となりますが、2019年4月(中小企業は2020年4月)より、時間外労働の上限規制が設けられました。

これにより、対象期間における時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がない限りは、これを超えて時間外労働・休日労働させることはできません。

そのため、36協定の協定書には、対象期間における一日、一か月、一年について、それぞれ時間外労働させることができる時間および休日労働させることができる日数をあらかじめ明記しておく必要があります。

なお、「臨時的な特別の事情」があり、労使が合意する場合は、上記の上限を超えて時間外労働・休日労働させることができますが、その場合は以下を満たすことが条件となります*。

- 時間外労働が年720時間以内

- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

- 時間外労働と休日労働の合計について、2ヵ月平均・3ヵ月平均・4ヵ月平均・5ヵ月平均・6ヵ月平均がすべて1月あたり80時間以内

- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6ヵ月が限度

2-5. 厚生労働省令で定める事項

ここでいう「厚生労働省で定める事項」とは、労働基準法施行規則第17条に定められた7項目のことです。これには、36協定の有効期間、時間外労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置、時間外労働にかかる割増賃金率などが含まれます。

また、協定書には、時間外労働や休日労働を定める場合における注意事項や、健康管理のための具体的な施策も明記されるべきです。これにより、労働者の労働環境を向上させることが求められます。

こうした事項を記載することは、労使間の信頼関係を築き、長期的な視点での労働環境改善へとつながる重要な要素となります。

参考:労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)

関連記事:36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

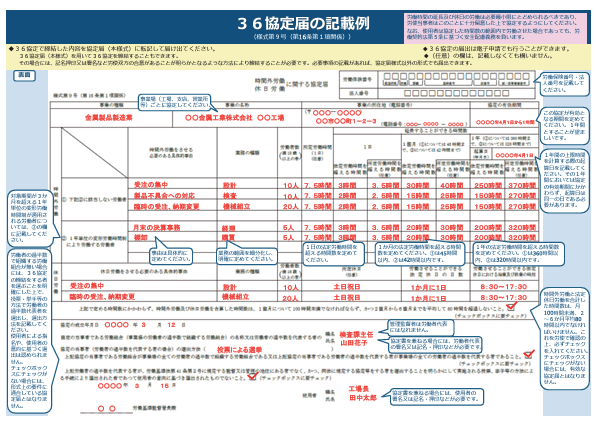

3. 36協定の協定書の書き方と記載例

36協定の協定書は、労使間で合意した内容を明確にするために必要です。適切な書き方や記載例を知っておくことで、法的な要件を満たし、トラブルを未然に防ぐことができます。厚生労働省のサンプルを参考に、正しい書き方を理解しておきましょう。

4. 協定書と協定届は何が違う?目的や該当する法令を詳しく解説

36協定の協定書と36協定届は別物と説明しましたが、実は内容はほぼ同じで、どちらも36協定に必要な事項が記載されています。ただし、協定書と協定届には明確な違いが2つあります。

それぞれの目的や違いについて解説します。

4-1. 協定書と協定届の違い

下記の労働基準法第第32条の2を参考に、協定書と協定届の違いを解説します。

第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。

② 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。引用:労働基準法|e-Gov

つまり、32条の2で定めている使用者(企業)と労働者(従業員)が締結する書面を「協定書」といい、労使間で締結した協定を行政官庁(労働基準監督署)に届け出るための書類を「協定届」というのです。

協定書は会社と従業員の間で締結させるものであり、労働基準監督署へ提出する義務はありません。

しかし、協定届は法令にあるとおり、届け出なければならないため、注意しましょう。対象期間の起算日までに労働基準監督署宛に提出し、届出を受理してもらう必要があります。

下記の記事では36協定を提出する手順はもちろん、提出する際の注意点や電子申請の場合の対応についてもわかりやすく解説しております。36協定の提出方法について正確に理解できているか不安という方は、ぜひご覧ください。

関連記事:36協定届の提出方法とは?電子申請のやり方や注意点まで分かりやすく解説

4-2. 協定書は協定届を兼ねることができる?

協定書で締結した内容を協定届に記載することになるため、どちらも同じ内容になります。そのため、労働者の代表者が署名・捺印・押印することで協定届の控えを協定書代わりとすることが可能です。

なお、厚生労働省や労働基準監督署のホームページなどからダウンロードできる36協定届(様式第9号)には、使用者および労働者代表が署名・押印する欄は設けられていません。

協定届と協定書を兼用する場合は、自分で記入欄を設けて署名・押印しましょう。

参考:主要様式ダウンロードコーナー (労働基準法等関係主要様式)

4-3. 協定届を提出せずに残業や休日労働をさせると法令違反になる

協定書は「企業は、必要に応じて協定書で定められた範囲内で従業員を残業と休日労働をさせることができる」ことをまとめた文書です。そして、協定届として労働基準監督署に提出することで、実際に残業と休日労働をさせることができるようになります。

そのため、協定書の締結をおこなっていない、または協定届を提出していない状態で従業員に残業や休日労働をさせることはできません。

万が一、未提出の状態で残業か休日労働をさせた場合は労働基準法違反となり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される可能性があります。

また、36協定を締結していれば、際限なく残業や休日労働ができるわけではありません。36協定を締結した場合の労働時間の上限は「残業時間の上限は、月45時間・年360時間以内」です。繁忙期にはこの上限も超えてしまう可能性がある場合は、特別条項もあわせて締結する必要があります。36協定を含めた労働時間の上限について再確認したい方は、当サイトで無料配布している資料「労働時間の上限ガイドブック」に詳しくまとめているので、こちらからダウンロードしてぜひご覧ください。

関連記事:36協定の届出とは?作成の方法や変更点など基本ポイントを解説

関連記事:36協定届の押印・署名が廃止に!その背景や企業の対応を紹介

5. 36協定締結後は協定書は閲覧できるように保管する

36協定の協定書は、前述の通り、どこかに提出するものではなく、36協定を締結するために作成する書面です。

協定を締結した後は、必要に応じていつでも書面の内容を閲覧・確認できるよう、企業が大切に保管しておく必要があります。

一方で、36協定の締結後、企業は労働者全員に対し、その内容を提示または交付し、周知を徹底することが義務づけられています。

厚生労働省では、36協定の内容について、以下いずれかの方法で周知することを推奨しています。

- 常時各作業場の見やすい場所に掲示するか、備え付けておく

- 書面にして労働者全員に交付する

- 磁気テープや磁気ディスク等に記録した上で、労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を各作業場に設置する

どの方法を選ぶかは自由ですが、協定書や協定届の写しを上手に活用し、広く社内に36協定の内容を周知させるようにしましょう。

6. 36協定の協定書は、労使間で協定を交わす際に必要不可欠なもの

36協定の協定書には、36協定に必要な事項がすべて記載されています。

これをもとに36協定届を作成し、労働基準監督署に届け出る必要がありますので、36協定書を作成する際は、労使間でよく協議の上、記載漏れのないよう十分注意しましょう。

なお、使用者と労働者代表の署名・押印があれば、36協定届を36協定書とすることも可能です。

36協定書は特に提出する必要はありませんが、必要に応じていつでも内容を閲覧できるよう、企業で大切に保管しておくことが大切です。

36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、慣れていないと届出の記載事項や作成において踏むべき手順も分からないことが多いのではないでしょうか。

当サイトでは、そもそも36協定とは何で残業の上限規制はどうなっているかや、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的にまとめた手順書を無料で配布しております。

これ一冊で36協定の届出に対応できますので、36協定届の対応に不安な点がある方は、ぜひこちらから「36協定の手順書」をダウンロードしてご覧ください。

勤怠・給与計算のピックアップ

-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介

勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2024.10.21

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2024.09.12

-

社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説

勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2024.08.29

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2024.09.17

36協定の関連記事

-

勤怠・給与計算

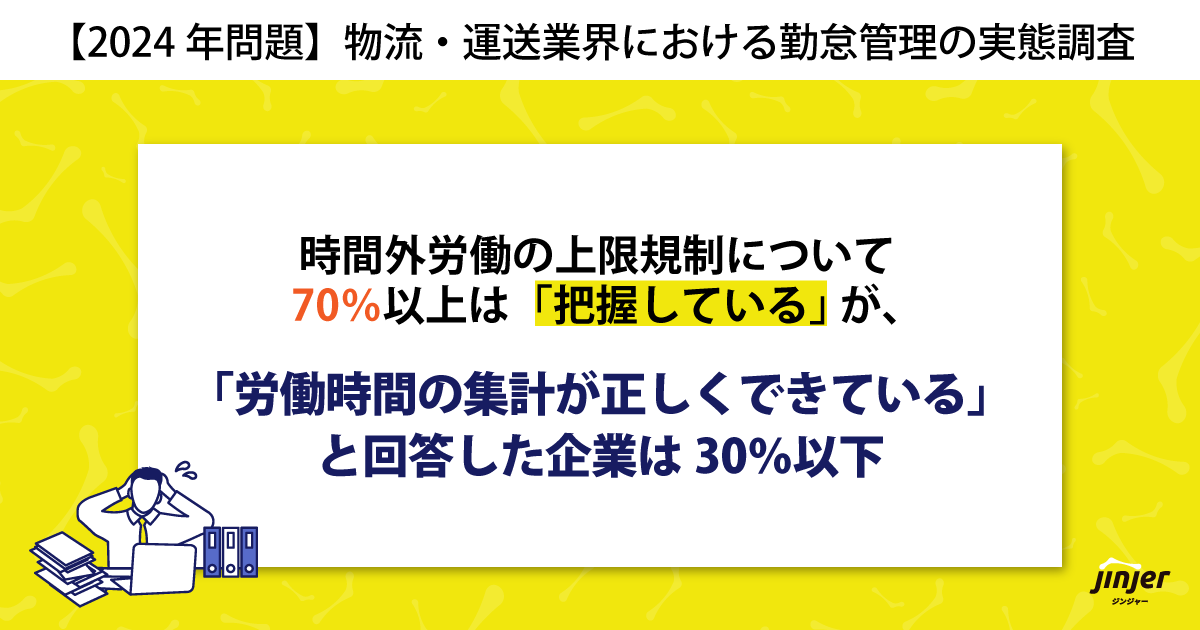

勤怠・給与計算【2024年問題】物流・運送業界における勤怠管理の実態調査 時間外労働の上限規制について70%以上は「把握している」が「労働時間の集計が正しくできている」と回答した企業は30%以下

公開日:2023.11.20更新日:2024.01.25

【2024年問題】物流・運送業界における勤怠管理の実態調査 時間外労働の上限規制について70%以上は「把握している」が「労働時間の集計が正しくできている」と回答した企業は30%以下

勤怠・給与計算公開日:2023.11.20更新日:2024.01.25

-

36協定における適用除外と猶予が適用される事業や業務について

勤怠・給与計算公開日:2022.02.28更新日:2024.05.24

-

36協定の特別条項とは?働き方改革関連法との関係や時間外労働の上限に関する注意点

勤怠・給与計算公開日:2022.02.27更新日:2024.09.05