従業員の労働時間の上限超過で企業が受ける罰則とその悪影響とは?

働き方改革が声高に叫ばれるなか、従業員の労働時間の上限をしっかり守ろうという意識が企業のなかでも高まってきています。従来であれば、長く働くほどよいという風潮があり、徹夜でも仕事をする従業員が一定数存在するといった状況でした。

しかし、働き方改革法の施行や働き方に対する人々の意識の変化などにより、今では従業員の労働時間をしっかり管理して労働時間も抑制するのが主流となっています。加えて、2019年の4月からは労働時間の上限を超えると罰則が科せられることになりました。

では従業員の労働時間の上限を超過した場合の企業が科せられる罰則と、それによる企業への影響について見ていきましょう。

【関連記事】労働時間について知らないとまずい基礎知識をおさらい!

目次

労働時間・残業の定義と上限時間は勤怠管理の担当者であれば必ず押さえておかなくてはならないポイントですが、一度確認しただけではなかなか覚えきれないものではないでしょうか。

当サイトでは、「手元において不安な時はすぐに確認できるようにしたい」という方に向け、本記事をわかりやすくまとめた無料資料をご用意いたしました。

労働時間の定義や上限に不安がある方は、ぜひダウンロードしてご覧ください。

1. 労働基準法の改正により従業員の労働時間の上限が変更

従業員の労働時間は労働基準法によってしっかりと定められています。この上限をしっかり把握しておかないと労働基準法違反となる可能性があります。

従業員の労働時間は、労働基準法によって1日8時間、1週間に40時間、法律で定められた休日を毎週少なくとも1回と決められています。

これ以上の労働をさせる場合、企業は労働者と36協定の締結をし、労働基準監督署に届け出ることによって時間外労働をさせることができます。

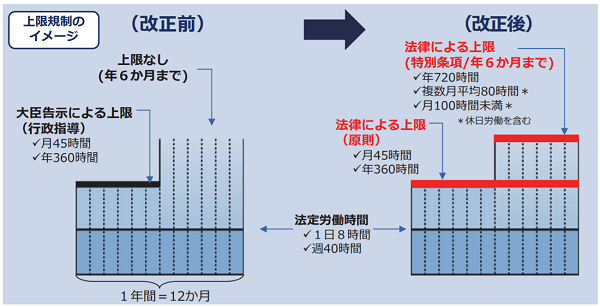

時間外労働は月最大45時間、年間で360時間と定められています。ところが繁忙期などの企業ではときにこの上限を超えて労働しなければならない状況が生じることもあるでしょう。

そこで特別条項付きの36協定というものが存在します。これは年間6ヶ月までこの上限を超えて時間外労働させることができる労使協定です。

つまり年間6ヶ月までであれば、罰則なしでどれだけでも従業員に残業させることができたわけです。その結果、特別条項が法の抜け穴となってしまい、過度な時間外労働による過労死やうつ病などの原因の1つとなってきました。

こうした現状を踏まえて、2019年4月の改正により時間外労働には罰則付きの上限規制が設けられました。

具体的には、特別条項を結んでいても時間外労働は以下の上限時間の間でおさめなければなりません。

- 時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満

- 時間外労働は年間720時間以内

- 2~6か月の平均が80時間以内

- 36協定の一般条項を超えられるのは年に6回まで

2.従業員の労働時間の上限超過で企業が受ける罰則とは?

2019年4月から施行された法律により、従業員の時間外労働時間が上限規制を超過した場合に罰則が適用されることになりました。

これまでは法律ではなく大臣告示による上限だったため法的拘束力がありませんでした。しかし、今回の改正によって法的拘束力が生まれ、より強力に労働者の権利や健康を守ることができるようになったのです。

では、もし企業が従業員の労働時間の上限を超過した場合には、具体的にどんな罰則が科せられるのでしょうか。罰則は「6ヶ月以下の懲役」もしくは「30万円以下の罰金」となり、悪質なケースであれば厚生労働省によって企業名がインターネット上に公表されます。

上記の罰則事項だけではなく、労働基準監督署からの厳しいチェックを受けることがあります。違反企業として労働基準監督署より通告されてしまうと、「社内の状況が改善されているか」「再度違反を犯していないか」といったことをチェックされます。

2-1.36協定を結んでいない状態で時間外労働をさせた場合

従業員に時間外労働をしてもらうには、使用者と従業員とで36協定を結んでいる必要があります。36協定を結ばずに時間外労働をさせた場合、労働基準法違反とみなされ、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられます。

なお、36協定を結んでいても月45時間、年360時間という上限を超過することは認められていません。

従業員のなかには36協定を結んでいても、煩雑に感じて残業を報告しない従業員もいるかもしれません。このような36協定を守らない従業員がいる場合、勤怠ルールに違反していること、法的リスクがあることを周知しましょう。また、全社を挙げたノー残業デーを導入することも、効果が期待できます。

2-2.残業と休日出勤の合計が100時間以上

36協定では月45時間、年360時間という上限が設けられていますが、特別条項を定めればそれ以上の労働が可能です。しかし、特別条項を定めたとしても残業と休日出勤の合計が100時間以上になる場合は罰則の対象となります。他にも36協定の特別条項は次のような条件を満たさなければなりません。

- 時間外労働が年720時間以内

- 時間外労働と休日労働の合計が2~6ヵ月平均で1ヵ月あたり80時間以内

- 時間外労働が月45時間を超えるのは年6ヵ月まで

これらの条件を満たしていない場合も罰則の対象となります。

特別条項であっても月45時間を超える時間外労働は年に6ヵ月です。もし、1ヵ月45時間の時間外労働を6ヵ月行った場合、合計の時間外労働時間は270時間です。

特別条項では時間外労働を年720時間以内と定めているため、残り半年の時間外労働は450時間です。450時間を半年で割ると1ヵ月あたりの時間外労働時間は75時間になります。

そのため、従業員の1ヵ月あたりの時間外労働時間は75時間以内を目安としましょう。

従業員の残業時間が75時間を超えたら労働基準法に抵触してしまう可能性があります。

当サイトでは、「労働時間の上限総まとめBOOK」という資料を無料配布しております。本資料では、労働時間の定義や基本的なルールはもちろん、パートやアルバイト、変形労働時間制やフレックスなど労働形態に応じた基礎知識を網羅的に解説しています。興味のある方はこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。

3. 労働時間の上限超過で発生する悪影響

「労働時間を超過しても、罰金を払えば済むなら大した問題ではない」というわけではなく、労働時間の超過は罰則以上の悪影響を企業に及ぼします。

インターネットが普及した現代では、罰則を受けたことはおろか、労基署から是正勧告を受けただけでも簡単に情報が広まってしまいます。その結果、「あの企業はブラック企業だ」と思われ採用において不利になったり、上場や資金調達などに悪影響を及ぼしかねません。

「記録上超過しないようにつじつまを合わせればよい」とサービス残業をさせることがあれば、従業員から労基署へ申告され、監査に入れらてしまう可能性もあるため、ごまかしをせずにしっかりとした勤怠管理をおこないましょう。

4. 2024年4月から上限規制が適用される業種

時間外労働時間の上限は働き方改革によって定められました。働き方改革は企業規模、業種によって段階的に施行されています。2024年4月からは今まで適用が猶予されていた次のような業種にも時間外労働の上限が適用されます。

- 工作物の建設の事業(建設業)

- 自動車運転の業務(ドライバー)

- 医業に従事する医師(医師)

そのため、上記の業種は早めに時間外労働の対策を施しておきましょう。

5. 残業時間の超過で罰則を受けないための従業員の勤怠管理の対策

故意に従業員の労働時間の上限を超過している企業は論外ですが、しっかり勤怠管理をしていないと知らないうちに違反を犯している恐れもあります。そのため従業員一人ひとりの勤怠管理をしっかりおこなわなければなりません。

ではどのように勤怠管理をしていけばよいのか見ていきましょう。

5-1. 勤怠管理の対象と項目を把握する

従業員の勤怠管理を適切におこなうためには、対象が誰か、どういった項目をチェックすべきかを知らなければなりません。

まず対象者ですが、管理監督者やみなし労働時間制の適用者を含め、全ての労働者の勤怠管理をおこなう必要があります。

アルバイト、パート、派遣なども同様に勤怠管理が必要です。勤怠管理すべき項目には始業時間、就業時間、労働時間、休憩時間が含まれます。こうした時間は1分単位で管理しなくてはなりません。

さらに時間外労働時間、深夜労働時間、休日労働時間については割増賃金を支払わなければならないので正確な時間の把握が必要です。出勤日、欠勤日、休日出勤日、有給取得日、有給の残日数なども有給の取得状況を把握するのに必要な情報となります。

【関連記事】労働時間管理を正確におこなうためのガイドラインを徹底解説

5-2. 勤怠管理の手法について

では勤怠管理の手法にはどんな種類があるのでしょうか。まずもっともわかりやすいのはタイムカードでしょう。使い方がシンプルで誰でも簡単に覚えられます。タイムカードの機械を購入すれば後はカードを買えばいいだけなので非常に低コストです。

中小企業を中心に非常に人気の高い勤怠管理の方法となっています。しかし始業時間と就業時間しか記録できないため、休日出勤や残業時間、有給取得日数など細かい情報は記録できません。加えてアナログな方法なので、記録された時間をもう一度パソコンに入力するなど手間がかかることもあります。

勤怠管理の別の手法はICカードを使用する方法です。会社にカードの読み取り機を設置し、そこに従業員がICカードをあてることで勤怠管理をおこなえます。電子マネーをそのまま勤怠管理に使えるシステムもあり、勤怠管理がほぼ自動でおこなえます。

ただし、ICカードを忘れたり無くしたりしてしまった場合にはその日から勤怠管理がおこなえなくなります。さらにすべての人が同じ電子マネーを利用しているとは限らないというデメリットもあります。

加えて紙やエクセルを使った勤怠管理も考えられます。従業員一人ひとりが出社・退社した時に紙に書き込んだり時間を入力したりする方法です。エクセルを使った勤怠管理の場合、時間を入力するだけで自動的に労働時間や休憩時間を計算してくれるので手間がかかりません。

加えて、エクセルはほとんどのパソコンにインストールされているのでほとんど費用をかけずに導入することができます。その一方で客観的な記録とならないこと、入力間違いや不正申告が起こり得ることなど問題点もあります。

【関連記事】勤怠管理の方法や方法別のメリット・デメリット、勤怠管理の目的を解説

5-3. 勤怠管理システムの導入が企業にとって急務

このようにどの勤怠管理の方法もそれぞれメリットやデメリットがありますが、現在ではスマートフォンやパソコンなどと連携して出勤や退勤の打刻、労働時間の集計、各種申請などを一括でおこなうことができるシステムを導入する企業が増えてきています。

労働時間の超過を防ぐ際に課題となるのが「自己申告制のため、正確な労働時間か分からないこと」「労働時間をリアルタイムに把握できないこと」の2点です。

勤怠管理システムであれば、多様な打刻方法でどこにいても打刻ができるため、正確な労働時間を記録することが可能です。また、労働時間もリアルタイムに集計されるため、上限を超過しそうな社員を把握して労働時間の調整をおこなったり、アラートで注意を促すことも可能です。

勤怠管理システムでどのような管理ができるか知りたい方は、以下のリンクより勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」のサービス紹介ページをご覧ください。

▶クラウド型勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」のサービス紹介ページを見る

6. 罰則や企業イメージの低下を避けるために適切な労働時間管理をしよう

2019年4月から、従業員の労働時間の上限を超過した場合の罰則が設けられました。中小企業には1年間の猶予が与えられているとはいえ、従業員の勤怠管理を適切におこなうことが企業に求められています。

懲役刑や罰金刑を避けるために、さらには企業イメージを守るためにも、労働時間の上限を超えないように細心の注意を払うようにしましょう。客観的な記録をしっかり残すことによって、適切な勤怠管理をしている企業であることを証明できるのです。

勤怠・給与計算のピックアップ

-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介

勤怠・給与計算

公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算

公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04

-

社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説

勤怠・給与計算

公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算

公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算

公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算

公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25