年次有給休暇とは?をわかりやすく解説!付与日数や取得時期も紹介

年次有給休暇とは、労働基準法で認められた「給与をもらって休める労働者の権利」です。基本的に、企業は従業員から有給の使用を申請された場合、申請を拒否することはできません。

また、有給取得率の改善を目標に、働き方改革の一環として有給休暇の消化が2019年4月より義務付けられています。

適切な日数を付与し、定められた期間内に有給を取得させるためにも、有給休暇の基本的に知識は人事担当者に必須です。

今回は、付与の要件や基準日、付与日数など有給休暇に関する基礎知識を網羅的に解説していきます。

関連記事:【図解付き】有給休暇付与日数の正しい計算方法をわかりやすく解説

「自社の年次有給休暇の付与や管理は正しく行われているのか確認したい」という方に向け、当サイトでは有給休暇の付与ルールから義務化、管理の方法まで年次有給休暇の法律について包括的にまとめた資料を無料で配布しております。

「自社の有給管理が法律的に問題ないか確認したい」「有給管理をもっと楽にしたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 年次有給休暇とは

年次有給休暇は、従業員の心身のリフレッシュを目的に有給で休暇を与える制度で、労働基準法で認められた労働者の正当な権利のひとつです。基準を満たした人であれば、雇用形態を問わず年次有給休暇が付与され、取得することができます。

一般的に、従業員が仕事を休むと休んだ日の給与は発生しません。しかし、企業から付与された年次有給休暇を使って休んだ場合、働いていなくても給与が発生します。

また、有給休暇は有給や有休、年休、年次有給休暇などと呼ばれることがありますが、すべて同義です。

1-1. 労使協定を結べば時間単位でも取得が可能

有給休暇は原則として1日単位で取得するものですが、労使協定を結べば、年5日を限度として時間単位で取得させることができます(時間単位年休)。

なお、半日単位年休(半休)は労使協定の締結なしに取得させることができ、日数の上限もありません。

1-2. 年5日は取得させる義務がある

働き方改革関連法の施行により、2019年4月から「年10日以上の有給休暇を与えている従業員には、5日以上の有給を取得させる必要がある」とされ、年次有給休暇の取得が義務化されました。

もともと、日本では法律で認められた有給休暇の取得率が非常に低いという問題を抱えていました。日本は同調圧力が強く、集団の和を乱す者に対して強く当たる傾向があること、昭和以前の時代にあったプライベートよりも会社や仕事を優先する考え方が浸透していたことなどが、おもな原因でしょう。

また、企業の経営者側から見ると、給与を与えて従業員に休みを与えるより、年次有給休暇を取らせず働きつづけてもらったほうが利益を出しやすいといった本音もあります。このような背景から、制度自体はあっても実際には使えない環境が醸成されてしまったことが考えられます。

相次ぐ長時間労働や過度の残業、生産性の低下などが進み、過労死などの社会的な労働問題が発生したことなどを受けて、働き方改革の一環として有給休暇の取得が義務化されました。

年10日以上の有給休暇を付与している従業員には、有給休暇を付与してから1年以内に5日以上の有給休暇を取得させなければならないため、しっかりと管理をする必要があります。

当サイトでは、誰が5日取得の義務に該当するのかを表にしてまとめた資料を無料で配布しております。有給付与日数が9日以下の場合、この義務は発生しません。間違えないように注意しましょう。自社の誰に有給を取得させる義務があるか確認したい担当者の方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。

関連記事:有給休暇取得の義務化とは?企業がおこなう対応について解説

2. 有給休暇の発生要件と付与のタイミング

年次有給休暇、いわゆる有給とは、条件を満たしたすべての労働者に対して与えられますが、その条件とは具体的にどのようなものなのでしょうか。また、付与するタイミングについても決まりがあるため、確認しておきましょう。

2-1. 雇い入れ日から継続して6ヶ月間勤務し、その出勤率が8割以上の時に発生

年次有給休暇は、雇い入れ日から6ヶ月間継続して勤務しており、かつ、出勤率が8割以上の時に付与する必要が発生します。

言い換えれば、雇い入れ日から6ヶ月継続して勤務しているが、出勤率が8割未満である従業員の場合は付与する必要がありません。

仮に入社6ヶ月経過後から1年6ヶ月までの出勤率が8割未満、1年6ヶ月経過後から2年6ヶ月までの出勤率が8割以上であった場合、入社から1年6ヶ月に本来付与する有給休暇は出勤率が8割未満であるため付与なしとなります。入社から2年6ヶ月に付与する有給休暇は1年6ヶ月経過後から2年6ヶ月までの出勤率が8割以上であるため入社2年6ヶ月に付与するべき12日を付与することになります。

また、出勤率が8割未満である従業員への有給付与を禁止されているわけではないため、病気療養等のやむを得ない事情を考慮して有給休暇を付与しても問題ありません。上長や経営陣と相談して付与ルールを検討しましょう。

正社員、パート・アルバイトといった雇用形態に関係なく、上記の条件を満たしていれば、有給休暇を付与しなくてはなりません。

2-2. 労働基準法で定められた基準日は入社後6ヶ月が経過した日

年次有給休暇を付与するタイミングは「基準日」とよばれ、労働基準法では雇い入れ日から6ヶ月間経過した日を基準日としています。

ただし、労働基準法が定めているのは最低基準であるため、入社後6ヶ月が経過するのを待たずに、入社日などに新入社員へ有給休暇を付与しても問題ありません。特に有給休暇の付与ルールは企業によって様々であるため、転職を経験されている人事担当者様だと、有給の付与ルールの違いに驚かれることもあるのではないでしょうか。

当サイトでは、労働基準法に照らし合わせた正しい有給付与ルールについてまとめた資料を無料で配布しておりますので、自社の有給休暇の付与ルールが法律的に問題ないか確認したい方はこちらからダウンロードページをご覧ください。

関連記事:有給休暇義務化における「基準日」とは?従業員管理の重要性を解説

3. 有給付与日数の計算方法

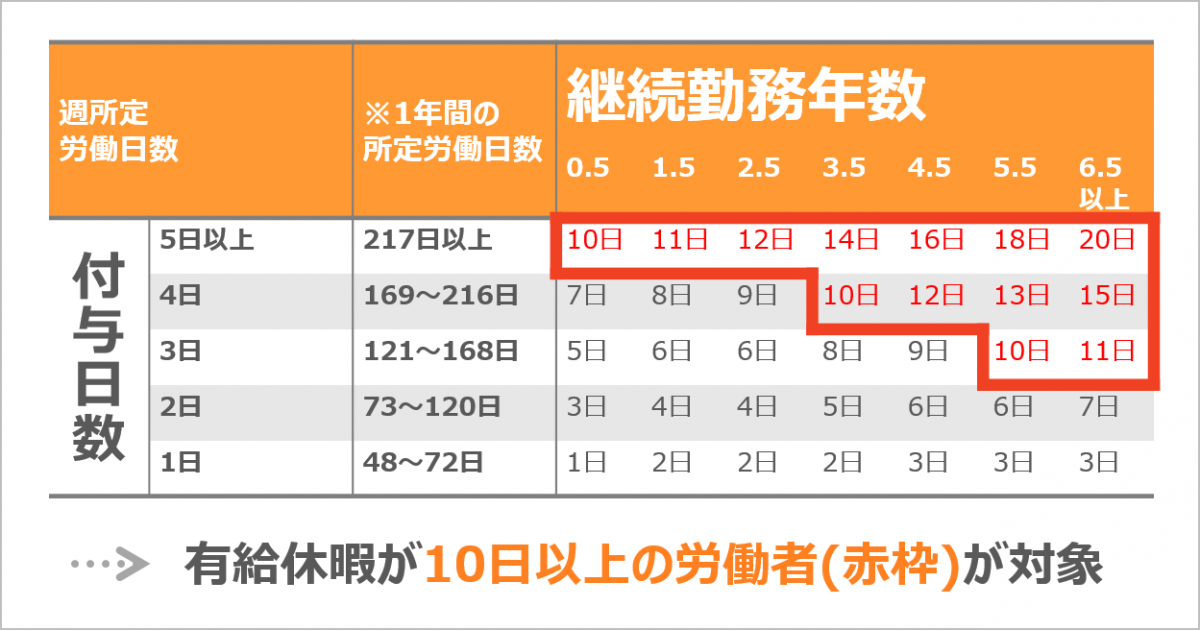

年次有給休暇は入社から半年経ち、かつ、その出勤率が8割以上に達している全従業員へ付与しなくてはなりませんが、付与する日数は所定労働日数もしくは所定労働時間によって異なります。

また、勤務継続年数によっても付与する日数は変わるため、有給休暇の付与日数について確認していきましょう。

関連記事:有給休暇の付与日数の考え方・仕組みをわかりやすく解説

3-1. 正社員の場合

週の所定労働時間が30時間以上、週の所定労働日数が5日以上、もしくは年間の所定労働日数が217日以上の従業員には、雇い入れ日から6ヶ月が経過した時点で10日の有給休暇が付与されます。

入社から半年が経った時点で10日の有給休暇を付与し、それ以降は1年が経過して基準日がくる度に前回よりも日数を増やして有給休暇を付与していきます。増やす日数は労働基準法で勤務継続年数ごとに以下のように定められています。

【勤続年数ごとに付与される有給休暇の日数】

| 継続勤務年数 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月以上 |

| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |

勤続6年6ヶ月を越えると、毎年20日ずつ有給休暇が付与されていきます。

ただし、上記のルールは、あくまでも労働基準法で定められたものです。労働基準法は、働くうえで最低限守っておくべきルールなので、これよりも多くの日数を付与しても問題ありません。

3-2. パート・アルバイトは比例付与

企業の経営者でも、「アルバイトやパート・派遣社員に有給休暇を付与する必要はない」と考えている方は少なくないかもしれません。しかし、労働基準法では、職種や立場に関係なく、半年以上同じ会社に勤めており労働日の8割以上出勤していれば有給休暇付与の対象です。

週の所定労働時間が30時間以上、週の所定労働日数が5以上、もしくは年間の所定労働日数が217日以上に満たないパート・アルバイトなどの従業員には、所定労働日数や所定労働時間に応じて付与する日数が定められています。これは「比例付与」とよばれ、付与すべき日数は以下の表の通りになっています。

なお、パート・アルバイトであっても、付与された有給休暇が10日以上になった場合は年5日の取得義務の対象になるため、忘れずに管理しましょう。

関連記事:パート・アルバイトにも有給休暇はある!付与日数や発生条件について解説

4. 有給休暇分の給与はどうやって計算するの?

有給休暇は従業員が休んでいた日の分も賃金支払いの義務が発生するため、給与計算の方法を確認しましょう。

有給休暇の給与計算には、以下の3つの方法があります。

- 有給を取得した日も出勤したとみなし、通常通り給与計算をする

- 直近3ヶ月分の給与と所定労働日数から求めた平均賃金をもとに給与計算する

- 健康保険料の算定に利用する「標準報酬月額」を用いて給与計算する

なお、標準報酬月額を使って給与計算をする場合は労使協定の締結が必要になります。

関連記事:有給休暇取得日の賃金計算で知っておきたい3つのポイント

5. 有給休暇を取得させるための方法

2019年4月から年5日分の有給休暇を従業員に取得させることが義務化されています。年次有給休暇を取得させる方法としては、「申請制で個人取得」させる、「使用者が時季指定する」、「計画年休」を設けて全従業員に一斉取得させるかの3パターンがあります。それぞれについて確認していきましょう。

5-1. 申請制で個人取得

従業員が年次有給休暇の取得を希望するタイミングで申請をあげ、消化していく方法です。企業の中で従業員がそれぞれ希望する日にバラバラで有給休暇を取得するため、しっかりと5日消化できているか管理する必要があります。

関連記事:有給休暇の事前申請は義務づけられる?正しい2つの対応について解説

5-2. 使用者が時季指定する

有給休暇の取得を各従業員の希望に任せたままでいると、どうしても5日分を消化できなさそうな従業員や5日分の消化を忘れている従業員が出てくるでしょう。

期間内に5日分の有給休暇を取得できなさそうな従業員に対しては、企業側から時季を指定して休ませる方法もあります。時季を指定する際は、必ず従業員の希望をきき、可能な限り希望に沿えるようにしなくてはなりません。

なお、従業員がすでに5日分の有給休暇を取得している場合は、残りの日数について企業側から時季を指定して休ませることはできません。

5-3. 計画年休

年5日分の有給休暇を確実に取得させる方法としておすすめなのが、計画年休です。

計画年休とは、全従業員が同時に有給休暇を取得する日を前もって決めてしまう方法です。お盆や年末年始、閑散期などに有給休暇を取得させる日を設け、全従業員を一斉に休ませるため、管理が簡略されることに加え、従業員側もためらいなく有給を取得することができます。

なお、計画年休で有給休暇を取得させる場合には、労使協定の締結が必要になります。

関連記事:労働基準法で義務化された有給休暇消化を従業員に促す3つの方法

6. 年次有給休暇を管理するうえでの注意点

ここまでは有給休暇の付与や取得に関するルールを解説してきましたが、この他にも有給休暇を管理する際のルールや注意しておきたいことがあります。一つずつ確認していきましょう。

6-1. 管理帳簿を作成し、3年間保管しなくてはならない

賃金台帳と同じく、有給休暇も従業員ごとに管理帳簿を調製し、有給を与えた期間満了後から3年間保管しなくてはなりません。

年次有給休暇の管理帳簿には、有給休暇を取得した時季や付与した日数、基準日などを労働者ごとに記載しておく必要があります。

関連記事:有給休暇義務化にともなう管理簿とは?作成方法と保存のポイントを解説

6-2. 原則は従業員の請求通りに取得させるが、時季変更権はある

原則、企業は従業員からの有給休暇取得の請求を拒否することはできず、従業員が希望している日時に有給休暇を取得させなければなりません。また、労働基準法では、有給休暇を取得するための理由についても特に制限をしていないため、有給休暇取得の理由によって請求を拒否することもできません。

ただし、企業の正常な運営に支障をきたす場合には「時季変更権」を行使することが認められています。

時季変更権とは、簡単にいうと「有給休暇を取得するのは構わないが、希望の日程で休まれると会社の業務が立ち行かないため、休む日を変えてほしい」という要請です。

とはいえ、本来は従業員が希望する日に有給休暇を取得させるべきであるため、なるべく時季変更をせずに済むよう、普段から業務が属人化しないようにしておくなど工夫が必要です。

6-3. 有給休暇の期限は2年で、1年繰り越しできる

年次有給休暇の時効は、最大2年間です。そのため、前年度に与えられた有給休暇を使い切れなかった場合、余った有給休暇の日数を翌年に繰り越せます。

継続勤務年数が6年6ヶ月以上になると、付与される年次有給休暇の日数が最大の20日になります。仮に1年間で1日も有給休暇を使用しなかった場合、7年6ヶ月目となる翌年に新たな年次有給休暇が20日付与されます。

上記にも述べた通り有給休暇の時効は2年であるため、最大で年40日間の年次有給休暇を所有することができると言えるのです。

ただし、2年目に有給休暇を消化する際、前年度から引き継いだ有給を使うのか、それとも新しく付与された有給休暇を使うのかは就業規則や会社との話し合い次第です。

就業規則で詳しい内容が決まっていない場合は、上司や管理職と相談して、どちらから消化するかを決めましょう。

関連記事:有給休暇の繰越とは?その仕組みや最大保有日数を解説

関連記事:有給休暇は消滅する?時効や未消化分の取り扱いの注意点

6-4. 基準日を変更する場合は必ず前倒し付与する

企業の中には、有給休暇の管理を簡略化するため、入社日にかかわらず基準日を統一している企業もあるでしょう。

基準日の変更自体は問題ありませんが、変更する際は必ず本来の基準日よりも前倒して有給休暇を付与しなくてはなりません。

例えば、2019年4月1日に入社した従業員へ2019年10月1日に1回目の付与を行った後、次回の付与から基準日をそろえる場合は、本来2回目を付与する基準日である2020年10月1日よりも前に有給休暇を付与しなくてはなりません。

また場合によっては従業員から来年の分の有給を前借で付与してほしいと依頼を受けることもあるかもしれません。有給の前借は可能ですが、注意が必要です。下記の記事では有給休暇の前借をする際の注意点やトラブルになった際の対応など網羅的に解説しておりますのでぜひご覧ください。

関連記事:有給休暇の前借りは可能?従業員から依頼された場合の対応

6-5. 有給休暇が消化できなかった時の買取は原則不可

従業員が消化しきれなかった有給休暇を企業側が買い取ることは原則できません。年次有給休暇は従業員の心身のリフレッシュを目的としているため、買取ではなくしっかりと休ませることが本来の意味に沿っているためです。

ただし例外として、法律で定められている有給休暇より多く有給が付与されている場合、「法定の日数を超えた部分の有給休暇」を企業側が買い取ることは可能です。

関連記事:有給休暇の買い取りは可能?その是非やトラブル事例を解説

7. 有給休暇を正しく付与・取得させなかった時の罰則

もし、年10日以上の有給休暇を付与されている従業員が年5日以上の有給を取得できなかった場合、労働基準法違反として、企業側が30万円以下の罰金刑の対象となります。

人事担当者は有給休暇の取得など、労働環境を維持する重要な役割を担っています。認識違いで間違えた日数の有給を取得させていたり、取得義務者を把握しておらず未取得者がいたりすることがないように、有給の基礎知識から把握しておく必要があります。

当サイトでは、有給取得の基本から、法改正でどのようになったのかをまとめた資料を無料で配布しております。自社の有給管理が不安な方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。

関連記事:有給休暇義務化のペナルティを徹底解説!労働者とのトラブルを回避する3つの対策

8. 有給管理には勤怠管理システムがおすすめ

働き方改革関連法の施行により、有給休暇は年5日分を確実に取得させなければならなくなりました。また、有給休暇の取得にあたっては、管理帳簿の作成と保管が必須です。

エクセルや紙ベースで有給休暇を管理している場合、誰がどれくらいの日数分の有給休暇を取得しているか把握するのに時間がかかるため、「気が付いてみたら有給休暇を5日分取得させていなかった」という事態が起こりかねません。

有給休暇の管理にかかる工数を減らし、確実に年5分を取得させるには、勤怠管理システムの導入がおすすめです。

勤怠管理システムであれば、有給休暇の付与日数を自動で計算し従業員へ付与してくれるほか、申請・承認もシステム内で完結します。また、有給休暇の残日数を従業員・管理者共にいつでも確認でき、消化が進んでいない従業員にはアラートを出すこともできるため、有給休暇を確実に取得させることに繋がります。

9. 働き方改革を進めるために従業員にも労働基準法の理解を促そう

年次有給休暇は従業員のリフレッシュを目的に付与される休暇で、雇い入れ日から6ヶ月間継続して勤務し、その出勤率が8割以上の時に10日が付与されます。働き方改革により、年10日以上の有給休暇を付与している従業員には年5日分の有給休暇を取得させる義務があるため、しっかりと管理していく必要があります。

「気が付いたら取得期限ぎりぎりだった」ということがないよう、従業員側にも労働基準法の有給休暇に関するルールを理解してもらい、計画的に取得させていきたいものですね。

関連記事:有給休暇の労働基準法における定義|付与日数や取得義務化など法律を解説

関連記事:有給休暇の義務化で就業規則を変更する場合に注意すべき2つのポイント

「自社の年次有給休暇の付与や管理は正しく行われているのか確認したい」という方に向け、当サイトでは有給休暇の付与ルールから義務化、管理の方法まで年次有給休暇の法律について包括的にまとめた資料を無料で配布しております。

「自社の有給管理が法律的に問題ないか確認したい」「有給管理をもっと楽にしたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

勤怠・給与計算のピックアップ

-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介

勤怠・給与計算

公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算

公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04

-

社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説

勤怠・給与計算

公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算

公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算

公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算

公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25