【図解】有給休暇の繰越とは?上限やルール、計算方法をわかりやすく解説

更新日: 2024.3.7

公開日: 2021.9.1

MEGURO

入社から6ヵ月勤務して労働日の8割以上出勤している人は、正社員やパートといった雇用形態にかかわらず、法律で定められた「年次有給休暇」が付与されます。

有給休暇は労働者が休暇をとってリフレッシュするための制度です。しかし、なかなか消化する機会がないまま翌年の有給休暇が付与されることになる人も少なくありません。

使わなかった有給休暇は消滅してしまうわけではなく、じつは翌年に繰り越すことが可能です。今回は、労働者も雇用主も必ず知っておきたい有給休暇の繰越について解説します。

「有給は何日まで繰り越せるの?」

「有給を保有できる日数は最大何日?」

「有給を消化しないとどうなるの?」

など有給の繰越に関して、正しく理解できているか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような方に向けて、当サイトでは「一目でわかる図解付き!わかりやすい有給休暇の繰り越しルールBOOK」を無料配布しております。

本資料では有給の繰り越しの仕組みはもちろん、有給の最大保有日数や消滅してしまう時効など有給に関して網羅的に解説しております。また有給の繰り越しについてよくある質問とその答えもまとめているので、この資料一つで有給の繰り越しに関する疑問をすぐ解決できる大変わかりやすい資料になっております。

有給を正しく運用したい方はこちらから無料で資料をダウンロードして、ぜひご覧ください。

目次

1. 有給休暇の繰越とは?

有給休暇の繰越とは、従業員へ付与した有給休暇のうち1年以内に使い切れなかった分の日数を翌年へ繰り越せる仕組みのことです。 有給休暇は付与日から2年間有効で、丸2年使用しなかった有給休暇は時効により消滅します。 有給休暇日の管理者は、前年度から引き継いでいる有給休暇の日数と今年度新たに付与した有給休暇の日数がそれぞれ何日ずつあるのか把握しなければなりません。

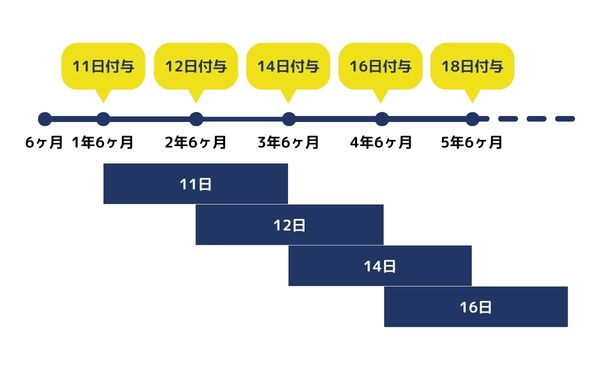

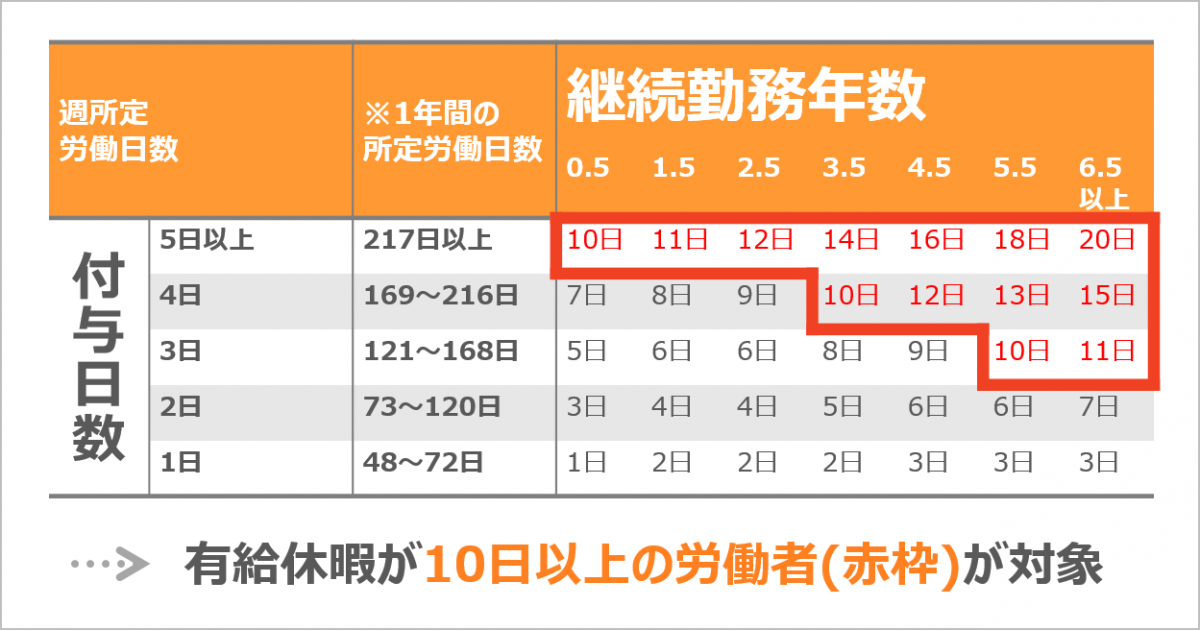

継続勤務年数ごとに付与される有給休暇の日数は以下の通りです。

| 継続勤務年数 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月 |

| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |

関連記事:有給休暇の付与日数はこれで完璧!考え方・仕組みをわかりやすく解説

2. 有給休暇の繰越の仕組み

有給休暇が繰り越せることを何となく知っていても、詳しい仕組みを理解している人は少ないかもしれません。まずは、有給休暇の繰越の仕組みについて解説します。

2-1. 有給休暇の繰越と時効

有給休暇については労働基準法の39条に記述がありますが、同法の第115条にはこの法律の規定による請求権は時効が2年と規定されています。そのため、有給休暇を消化しないときは、2年で時効となり権利がなくなるという解釈ができるのです*。

たとえば、新入社員が入社後6ヵ月に有給休暇が10日付与され、付与された年度内に6日消化したとします。

企業側は、消化していない4日間の有給休暇を翌年度に繰越す義務があり、この4日間の有給休暇の時効が付与されてから2年間ということです。

上記の有給休暇の繰越をおこなっていない場合、労働基準法の違反にあたるため、企業は社員の有給休暇の残日数を管理しておくことが大切といえるでしょう。

*参考:e-Gov|労働基準法

関連記事:有給休暇は消滅する?時効や未消化分の取り扱いの注意点

2-2. 有給休暇の繰越における繰越日数と最大保有日数

有給休暇が翌年まで繰り越せることを説明しましたが、果たして何日まで繰り越すことができるのでしょうか。

有給休暇は入社後6ヵ月に10日付与され、勤続年数に応じて日数が増えていきます。

6年6ヵ月になった時点で付与される日数は20日になり、この日数が労働基準法での最大付与日数です。有給休暇は、原則として最大付与日数である20日まで繰越ができます。

たとえば、勤続6年6ヵ月の従業員の場合、繰越した日数と今年付与された20日と合わせて、最大40日の有給休暇を保有できるということになるのです。

ただし、就業規則で労働基準法よりも多くの有給休暇を付与している場合は、40日よりも多く有給を保有することもあります。

2-3. 繰越した有給と新規付与された有給、先に消化されるのはどっち?

有給休暇の繰越をするときに気になるのが、繰越した日数と新しく付与された日数、どちらを先に消化するのかという問題です。新しい日数から消化することになると、次に繰り越せる「今年付与された有給」が減ってしまうため、労働者が損してしまうことになります。

そのようなことにならないよう、基本的には時効が迫っている日数から消化されていくことが一般的です。ゆえに去年繰越してきた日数分をすべて消化しても、今年新しく付与された未使用の日数は翌年まで繰り越すことが可能なのです。

たとえば、昨年度の有給休暇を今年度に4日繰越し、今年度分の有給として、新たに10日間付与されたとします。

この場合、繰り越した有給休暇には時効が存在するため、新しく付与された有給休暇から取得していくと、昨年度分の有効休暇は取得できず時効が来てしまう可能性が高いため、昨年度分の有効休暇から取得するのが一般的です。

ただし、就業規則に「新規付与された日数から消化する」と記載があるときは、この限りではありません。こういった運用を希望する企業は、必ず事前に就業規則に記載し、労働者からの同意や理解を得ておく必要があります。

ここまで解説してきた通り、繰越に関するルールは企業によって様々であるため、自社の運用に問題がないか不安になられる方もいらっしゃるでしょう。

とはいえ、就業規則に記載していても従業員から細かい質問を受けることも考えられます。

当サイトで無料配布している「一目でわかる図解付き!わかりやすい有給休暇の繰り越しルールBOOK」では、有給休暇の繰越に関する仕組みなどの基礎情報はもちろん、従業員から聞かれるような細かい質問とその答えをセットでまとめています。

本資料一つで従業員からの質問対応と有給の繰越に関する正しい知識をいつでも確認できるので担当者の工数削減にもつながります。興味のある方はこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。

3. 有給休暇の繰越の計算方法

繰越の仕組みについて理解できたら、具体的に繰越日数の計算方法について見ていきましょう。雇用主はもちろん、労働者も正しく理解して適切に有給休暇を運用することが肝心です。

3-1. 有給休暇の繰越の計算例

ここでは、勤続8年の人をモデルに繰越の例を見てみましょう。当年の合計日数は、前年繰越日数に新規付与日数を足すことで求められます。

| 前年繰越日数 | 新規付与日数 | 合計 | 当年消化日数 | |

| 2020年 | 10日 | 20日 | 30日 | 10日 |

| 2021年 | 20日 | 20日 | 40日 | 20日 |

| 2022年 | 15日 | 20日 | 40日 | 15日 |

翌年に繰り越せる日数を計算するときは、まず前年繰越日数から当年に消化した有給を引き、新規付与日数を足してください。なお、当年消化日数が前年繰越日数に満たないときは、残った日数が時効を迎えてしまうため、新規付与された日数だけを繰越します。

文字で読むと少し複雑かもしれませんが、「繰越日数から消化→余った繰越日数は消滅→今年付与されて余った日数はそのまま繰り越す」というシンプルな考え方です。慣れればすぐに計算できるようになるため、ぜひ自分に当てはめて考えてみてください。

3-2. 時効を迎えて消滅してしまう有給休暇は非常に多い

有給休暇は繰越が可能ですが、2年という猶予があっても消化しきれない人が多いです。厚生労働省が行なった調査によると、2020年における労働者1人あたりの平均有給消化率は56.3%でした*。

有給消化率は「当年取得日数÷当年付与日数×100」で求められるため、10日付与されたときは約6日消化したということになります。この場合、翌年以降についてシミュレーションすると、以下のようになります。

| 前年繰越日数 | 新規付与日数 | 合計 | 当月消化日数 | |

| 1年目 | – | 10日 | 10日 | 6日 |

| 2年目 | 4日 | 10日 | 14日 | 6日 |

| 3年目 | 8日 | 10日 | 18日 | 6日 |

| 4年目 | 10日 | 10日 | 20日 | 6日 |

「2年目」では繰越した日数をすべて消化できますが、「3年目」では2日、「4年目」では4日の有給が時効を迎えてしまうことになります。つまり、場合によっては繰越した日数の半数近くが消化されないまま時効を迎えてしまうことになるのです。

平均有給消化率が56.3%と聞くと「意外に有給が取得できている」と感じる人も多いかもしれません。しかし、継続してこの水準で有給消化していると、多くの有給休暇が時効を迎えて消滅してしまうことになりうるのです。

関連記事:【図解付き】有給休暇付与日数の正しい計算方法をわかりやすく解説

4. 有給休暇の繰越はパート社員でも可能なのか

雇用形態に関わらず、パートやアルバイトでも「有給休暇」が取得できます。

しかし、前章でも記載したように、雇用されてから6ヶ月経っている②決められた労働日数の8割以上出勤していれば、有給休暇が付与される対象となります。

有給休暇が付与される日数は、下記のように勤務日数と労働時間によって変化しています。

1週間あたりの所定労働日数を労働契約で定めていない場合は、年間の所定労働日数で付与日数を計算します。正社員同様、継続勤務年数に従い付与日数が増加するため、雇入れの日に基づき計算しましょう。

また、パートやアルバイトでも有給休暇の繰越を行うことは可能です。

前章で紹介しましたが、パートやアルバイトであっても有給休暇の繰越の期限は2年間と定められています。

有給休暇の時効は、付与日から起算して2年間が有効で、2年間を超えてしまった有給休暇に関しては取得ができなくなるため、注意が必要です。

また2019年に施行された働き方改革関連法によって、10日以上有給が付与される従業員に対して、5日の有給取得義務が課せられるようになりました。従業員の雇用形態に関わらず適用されるため、人事担当の方は、パートやアルバイトの方にも取得するよう働きかけなければなりません。

しかし、「対象者の有給取得が進まない」とお悩みの担当者も多いでしょう。そこで当サイトでは「有給取得を促進する方法」についてまとめた資料を配布しております。「社内の理解が得られず、有給の取得が進まない」と頭を抱えている方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。

5. 有給休暇の消化率を上げる方法

日本の有給消化率は、世界的気に見ても圧倒的に低いです。エクスペディア・ジャパンの調査では、日本の有給消化率は3年連続最下位で、58%もの人が有給取得に罪悪感を抱いていることがわかりました*。

それでは、各企業が自社の有給消化率を上げるためにはどうしたらよいのでしょうか。最後に、具体的な方法について見ていきましょう。

*参考:エクスペディア・ジャパン|【世界19ヶ国 有給休暇・国際比較調査2018】 日本の有休取得率、有休取得日数、ともに世界最下位 「有給休暇の取得に罪悪感がある」と考える日本人は世界最多! 「上司が有給休暇の取得に協力的」と考える日本人は世界最少!

5-1. 業務量と人員を調整する

有給消化できない理由の第1位が「人手不足」です。したがって、まずは十分な人材を確保し、一人あたりの業務量を調整して休みが取れる環境を整えることが大切です。

とはいえ、人材の確保や業務量の調整は簡単にできるものではないでしょう。社内だけでどうにかするのではなく、「可能な部分はシステム化する」「アウトソーシングサービスを利用する」といったように外部の力も借りると、スムーズに問題を解決しやすくなります。

5-2. 有給休暇に対する意識を変える

有給休暇に対する意識を変えることも忘れてはいけません。労働者は「休暇を取るとサボっている、やる気がないと思われるかもしれない」という意識を持っているため、会社側が主体となって休暇の取得を推進する必要があります。具体的には役職者が進んで有給消化する、上司が積極的に声かけをするなどといった対策が有効です。

なお、2019年の働き方改革により、年間10日以上の有給休暇が付与される労働者は、雇用形態を問わずに5日分の有給消化が義務付けられました*。

労働者が自ら消化を希望した有給休暇や、労使協定で定めている有給休暇の消化分については、この時期指定義務が課される5日から控除する必要があります。この規定は罰則付きであるため、企業が遵守しない場合は、違反者1人あたり最大30万円の罰金が生じる危険性があります*。

これにより、今後は今までよりも有給休暇が取りやすい労働環境になっていくことが予想されます。

*参考:厚生労働省|年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説

関連記事:労働基準法で義務化された有給休暇消化を従業員に促す3つの方法

6. 有給休暇繰越の仕組みを知って有効に活用しましょう

有給休暇は繰越ができると法律で定められており、2年間にわたって活用することができます。ただし、2年を超えて保有している分は時効を迎えて消滅してしまうため、計画的に消化することが重要です。

日本人は有給消化に対して罪悪感を抱く人が多いため、せっかく有給休暇を取得しても消滅させてしまうケースが多い傾向にあります。企業は積極的に有給消化を促進し、誰もが休息を取りやすい労働環境を整えていきましょう。

関連記事:年次有給休暇とは?付与日数や取得義務化など法律をまとめて解説

「有給は何日まで繰り越せるの?」

「有給を保有できる日数は最大何日?」

「有給を消化しないとどうなるの?」

など有給の繰越に関して、正しく理解できているか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような方に向けて、当サイトでは「一目でわかる図解付き!わかりやすい有給休暇の繰り越しルールBOOK」を無料配布しております。

本資料では有給の繰り越しの仕組みはもちろん、有給の最大保有日数や消滅してしまう時効など有給に関して網羅的に解説しております。また有給の繰り越しについてよくある質問とその答えもまとめているので、この資料一つで有給の繰り越しに関する疑問をすぐ解決できる大変わかりやすい資料になっております。

有給を正しく運用したい方はこちらから無料で資料をダウンロードして、ぜひご覧ください。

勤怠・給与計算のピックアップ

-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介

勤怠・給与計算

公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算

公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04

-

社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説

勤怠・給与計算

公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算

公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算

公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算

公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25