有給休暇の労働基準法における定義|付与日数や取得義務化など法律を解説

年次有給休暇は労働基準法の第39条によって定義されています。有給休暇が付与される条件や、付与日数の決め方などが規定されているため、法律に基づいた対応が必要です。

2019年4月からは、働き方改革関連法案の施行により、有給休暇の取得義務が新たに設けられました。労務管理・人事管理の現場は、より適切な有給休暇管理をおこなう必要があります。

この記事では、労働基準法における有給休暇の定義や、現場のトラブルになりがちな「時季変更権」「有給休暇の計画付与」について、法律を引用しながらわかりやすく解説します。

関連記事:【図解付き】有給休暇付与日数の正しい計算方法をわかりやすく解説

「自社の年次有給休暇の付与や管理は正しく行われているのか確認したい」という方に向け、当サイトでは有給休暇の付与ルールから義務化、管理の方法まで年次有給休暇の法律について包括的にまとめた資料を無料で配布しております。

「自社の有休管理が法律的に問題ないか確認したい」「有給管理をもっと楽にしたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 有給休暇は「労働基準法39条」で定められている

有給休暇とは、労働基準法で定められた期間を継続して勤務した労働者が、リフレッシュしてゆとりある生活ができるように「有給」で休むことができる休暇です。

年次有給休暇について定めている法律は、労働基準法第39条です。労働基準法第39条は第1項から第10項まであり、有給休暇を付与する条件、付与日数の考え方などを規定しています。

また、時間単位での有給休暇の付与や、5日を超える部分の取得日を使用者が決める「有給休暇の計画付与」など、特殊なケースについても言及しています。

時間単位の有給休暇の付与や有給休暇の計画付与は、あらかじめ労働者と労使協定を結ぶ必要があります。

労働管理や人事管理の現場で、有給休暇の管理をおこなう担当者は、労働基準法第39条の内容を理解しておく必要があるため、次の章からひとつずつ確認していきましょう。

もしテキストではなく、表などがあった方が理解しやすいという方は、当サイトで「3分でわかる有給徹底解説BOOK」という、有給管理の基礎知識から管理方法、法改正の内容までをまとめた資料を無料で配布しておりますので、こちらからダウンロードページをご確認ください。

関連記事:年次有給休暇とは?付与日数や取得義務化など法律をまとめて解説

2. 改正労働基準法によって年5日の有給休暇取得が義務化

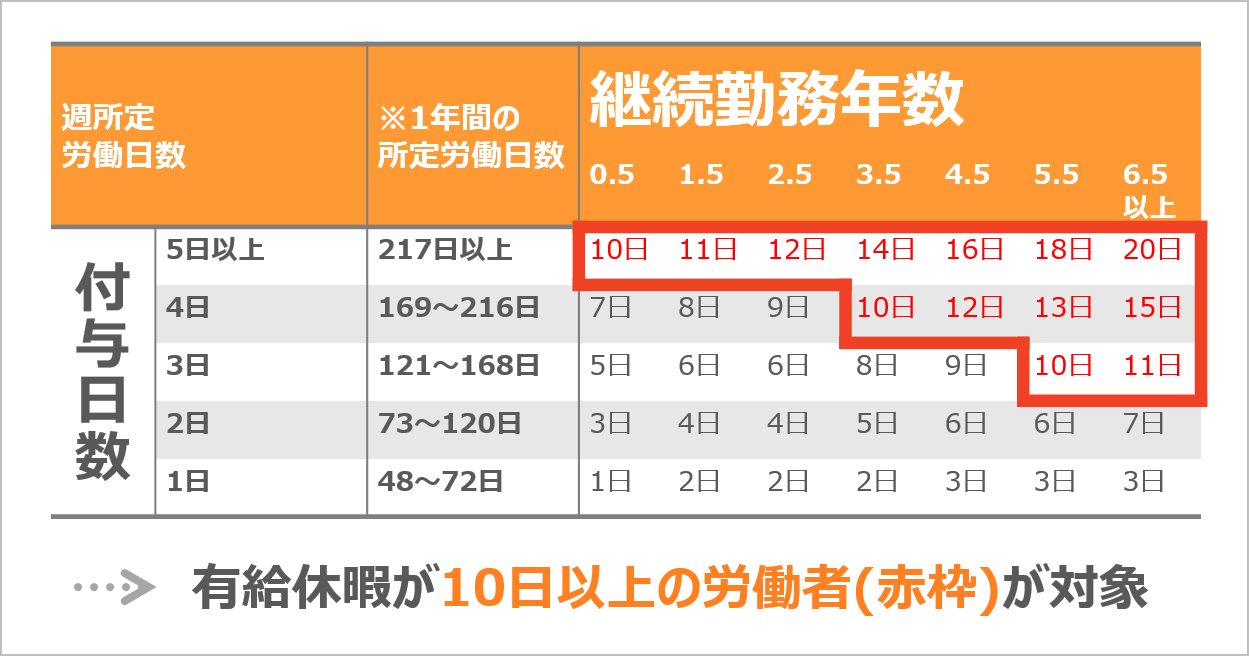

2019年4月に働き方改革関連法案が施行され、年に10日以上の有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、有給休暇が付与される基準日から1年以内に合計5日分の休暇を取得させることが義務化されました。これは、管理監督者や、有期雇用労働者も対象となります。

また、有給休暇の取得義務化にともない、有給休暇を年10日以上取得したすべての従業員に有給休暇管理簿を作成し、年に5日以上取得できているかを管理することも義務付けられました。有給休暇管理簿は作成した後、3年間の保管も義務付けられています。

約10年ぶりに労働基準法が改正され、有給休暇に関する規定も変更されたため、人事・労務管理の現場は、新しい規定に基づいて有給休暇の管理をおこなう必要があります。

有給休暇を従業員が取得していない場合、取得義務のある5日に関しては、企業が取得日を指定して従業員に取得させなければなりません。

例えば、有給休暇の基準日が4月1日である場合、翌年の4月1日までに合計5日の有給休暇を取得させる必要があります。この5日分の有給休暇は、使用者が取得時季を指定することができます。

ただし、労働者の希望を聴取したうえで、双方ともに納得のいく時期を指定する必要があることに加え、使用者による時季指定をおこなう場合は、就業規則に時季指定をする労働者の範囲と方法を明記する必要があります。

なお、自主的に5日分の有給休暇を消化している労働者に対しては、時季指定をする必要はなく、時季指定することもできません。

【労働基準法第39条7項】

使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

引用:労働基準法|e-Gov法令検索

関連記事:有給休暇年5日の取得義務化とは?企業がおこなうべき対応を解説

3. 有給休暇に関する法律に違反した場合の罰則

具体的には「年5日の有給休暇を取得させなかった場合」と「就業規則に記載せず時季指定による有給取得をさせた場合」に30万円以下の罰金、「労働者が請求する時季に有給取得を指せなかった場合」に6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。

上記の罰則は違反した従業員ひとりにつき一罪として取り扱われ、違反した従業員が10人いた場合、企業は最大300万円の罰金を支払わなければなりません。

罰金や懲役よりも社会的信用を損なうリスクがとても大きいことを認識しましょう。

とはいえ、法律に対応した管理を実現するためには人事担当者様の管理工数がかかるため、手間を感じている方も多いのではないでしょうか。

法改正の内容を正確に理解し、効率的な管理を実現できるような仕組みをご紹介しますので、ぜひ試してみてください。

4. 有給休暇の労働基準法上の定義と付与に関するルール

本章では、労働基準法第39条で定められている有給休暇の付与要件などについて、条文を引用しながら解説します。

有給休暇が付与される要件や、付与日数の決め方のほか、就業規則への記載や労使協定の合意を前提とする「半日単位・時間単位での付与」「時季変更権」「計画的付与」についても解説します。

これらは有給休暇の管理でつまずきやすいポイントであるため、実務に携わる方はきちんと把握しておきましょう。

4-1. 労働基準法第39条で定められている有給休暇の付与要件

年次有給休暇を付与する条件は法律により定められており、労働基準法内で「雇い入れ日から6ヵ月継続して勤務し、全労働日の出勤率が8割以上」である場合に10日以上を付与しなければならないとしています。

付与された10日間の有給休暇は連続して取得することも、分割して取得することも認められています。

【労働基準法第39条】

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えられなければならない。

引用:労働基準法|e-Gov法令検索

また、条文内で触れられている「雇入れの日」とは、一般的にその会社に入社した日のことを指します。また、「全労働日」とは、会社が就業規則で定める所定労働日数のうち、有給休暇の対象期間の労働日の合計を指します。

「従業員の出勤日数÷全労働日の日数」を計算し、出勤率が8割を超えている場合に有給休暇が付与されます。

関連記事:有給休暇義務化における「基準日」とは?従業員管理の重要性を解説

4-2. 付与日数の定め方

有給休暇の付与日数は、法律で定められた10日分の有給休暇に加えて、雇入れの日(入社日)からの勤続年数に応じて増加します。基本的には最初の付与から1年経過するごとに11日、12日と1日ずつ増加し、勤続年数3年6ヵ月以降は2日ずつ付与日数が増えていきます。

また、正社員に限らず、パートタイムで働く従業員も同様に勤続年数に応じて付与日数が増加していきますが、付与日数が異なります。

パートタイム従業員は労働日数や労働時間が少ないため、週所定労働日数(もしくは年間の所定労働時間)に比例して有給休暇が付与されます。これを「比例付与」といいます。付与日数と勤続年数の関係は以下の表の通りです。

ただし、労働基準法では全労働日に占める出勤日数についても次のとおり定めています。

【労働基準法39条2項】

ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。

引用:労働基準法|e-Gov法令検索

上記のとおり、勤続年数が有給取得の条件を満たしていても、出勤日数が全労働日の8割未満である従業員の場合、年次有給休暇は与えられません。

関連記事:有給休暇の付与日数の正しい計算方法をわかりやすく解説

関連記事:パート・アルバイトにも有給休暇はある!付与日数や発生条件について解説

4-3. 半日単位・時間単位での付与も条件付きで可能

有給休暇は原則として1日単位で取得してもらう必要があります。しかし、あらかじめ従業員と合意している場合、半日単位・時間単位で取得してもらうことも可能です。(時間単位の場合は労使協定の締結が必要)

例えば、病院に行く従業員が午前休・午後休を取得することや、数時間の休暇を取得して出勤を遅らせる場合があります。ただし、分単位での有給休暇の付与は認められていません。

また、時間単位で取得できる有給休暇の日数は、労働基準法第39条4項で、年5日に制限されています。

【労働基準法第39条4項】

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところによる時間を単位として有給休暇を与えることができる。一、時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲

二、時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(五日以内に限る)

ただし、時間単位の付与や前倒し付与など、有休の付与ルールは企業によって非常に多様です。

4-4. 従業員が望む日付に取得させる必要があるが、時季変更をすることは可能

年次有給休暇は、労働者が希望した日に取得させなければなりません。しかし、繁忙期や一時的な人手不足などで「今休まれては困る」という場合もあるでしょう。例えば正月も営業する事業者の場合、労働基準法第39条5項では、「事業の正常な運営を妨げる場合」には、使用者が他の時季を変更して有給休暇を取得させることができると規定されています。

【労働基準法第39条5項】

使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

引用:労働基準法|e-Gov法令検索

なお、「事業の正常な運営を妨げる」とは、その従業員の代わりがおらず、休暇をとられると他の従業員の業務にも多大な影響がある状況を指します。むやみに時季変更権を行使すると、従業員の不満にもつながりかねないので慎重に検討しましょう。

安易に時季変更をしないためにも、普段から業務の兼任をするなどで有給休暇を取りやすい環境づくりをすることが大切です。

4-5. 産休や介護休暇などは労働したと考えて出勤率を算出する

有給休暇を付与する要件のひとつは、全労働日の出勤率が8割以上であることです。この時、「育休や介護休暇をとっている従業員は出勤していないのだから、出勤率の計算には含めないのだろうか」と思われる方もいらっしゃるでしょう。

労働基準法第39条10項では次のとおり定めています。

【労働基準法第39条10項】

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。

引用:労働基準法|e-Gov法令検索

労災によって休業している期間や育休・産休、介護休暇を取得している期間については「労働した」とみなして出勤率を計算しましょう。

5. 従業員から寄せられる有給休暇についてよくある3つの質問

有給休暇について、従業員から管理者にさまざまな質問が寄せられるケースがあります。特に次のような質問が寄せられるケースが多いでしょう。

- 有給休暇の買取について

- 有給休暇の繰り越しについて

- 短時間勤務の有給休暇について

ここでは従業員から寄せられる質問について解説します。

5-1. 有給休暇の買取について

従業員が退職するタイミングで有給休暇の買取について質問されるかもしれません。しかし、有給休暇の買取は原則認められていません。しかし、次のようなケースであれば限定的に有給休暇の買取が認められています。

- 法律で定める日数以上の有給休暇

- 消滅する有給休暇

- 退職時に残っている有給休暇

特に長期間勤務した従業員の場合、最大日数が20日の有給休暇が付与されている可能性があるため、退職時に買取を希望するかもしれません。

従業員の買取は、希望する従業員の状況を把握したうえで判断しましょう。また、有給休暇の買取は原則、労基法違反となります。

5-2. 有給休暇の繰り越しについて

従業員に付与した有給休暇には2年の時効があると労働基準法115条で規定されています。そのため、有給休暇を消化できないと消滅してしまいますただし、付与日と同じ年に使いきれなかった場合には翌年に繰り越しが可能です。例えば入社後6ヵ月に有給休暇が10日付与され、年度内に6日消化した場合、未消化の4日分は翌年に持ち越しができます。また、最大20日の有休休暇が付与される従業員が繰り越した場合、最大40日が上限となります。

5-3. 短時間勤務の有給休暇について

育児や介護などの事情によって8時間の勤務が難しい従業員の場合、短時間勤務(時短勤務)として労働時間を原則6時間までに抑えることが認められています。短時間勤務者から有給休暇が取れないか相談される可能性があります。短時間勤務者であっても雇用から6ヵ月が経過している、6ヵ月間の労働日の8割以上を出勤していれば有給休暇の対象です。

6. 労働基準法の内容に基づいた適切な有給休暇管理を

今回は、労働基準法における年次有給休暇の定義や要件を解説しました。有給休暇は労働基準法第39条において細かく規定されています。

2019年4月の働き方改革関連法の成立にともない、年間5日の有給休暇の取得が義務化されたため、人事や労務管理の現場は改正労働基準法に基づく対応が必要です。

年休管理簿や厳格な運用、勤怠管理システムの導入などにより、さらに適切な有給休暇の管理をおこないましょう。

▼こちらもおすすめ!法律的に問題のない有給の繰り越し方とは?

有給休暇の繰越とは?その仕組みや最大保有日数を解説

「自社の年次有給休暇の付与や管理は正しく行われているのか確認したい」という方に向け、当サイトでは有給休暇の付与ルールから義務化、管理の方法まで年次有給休暇の法律について包括的にまとめた資料を無料で配布しております。

「自社の有休管理が法律的に問題ないか確認したい」「有給管理をもっと楽にしたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

勤怠・給与計算のピックアップ

-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介

勤怠・給与計算

公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算

公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04

-

社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説

勤怠・給与計算

公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算

公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算

公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算

公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25