従業員の退職に伴う社会保険の手続きとは?退社日による社会保険料計算の違いも解説

従業員の退職が決まったら、多くの手続きが必要になります。とくに社会保険の手続きは期限が決まっていたり賃金に関わったりする問題であるため、退職者に迷惑をかけないように早く正確に実行しなくてはいけません。

この記事では、社員が辞めるときの社会保険の手続きについて解説します。

漏れが生じないように、しっかりと手順や内容について把握しておきましょう。

目次

社会保険の手続きガイドを無料配布中!

社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。

しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。

さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。

当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、最新の法改正に対応した「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。

ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「最新の法改正に対応した社会保険の手続きを確認しておきたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

1. 社員の退職時に必要な社会保険・雇用保険の手続き

まずは、それぞれの詳細について詳しく見ていきましょう。

1-1. 社会保険の手続き

社員が辞めるときは、社会保険の脱退手続きを行う必要があります。対応すべき内容を確認しておきましょう。

健康保険証を返却してもらう

まずは、退職者から健康保険証を回収しましょう。

配偶者や子どもなどの扶養家族がいる場合は、その分の健康保険証も回収してください。

紛失などで回収が難しい場合は「健康保険被保険者証回収不能届・滅失届」を年金事務所に提出します。

保険料を計算する

次に、被保険者期間を確認しましょう。

社会保険は1ヶ月単位で加入するため、日割りが発生しません。

もしも月の途中で辞めた社員がいるときは、その月の保険料は発生せず、「資格喪失日(退職日の翌日)が属する月の前月」までが被保険者期間となります。たとえば、7月15日に退職した場合、資格喪失日は7月16日となり、被保険者期間と保険料の控除は6月までです。

一方、7月31日に退職した場合は、資格喪失日が8月1日となり、7月分までが被保険者期間に該当し保険料もかかります。

資格喪失手続きを行う

社員の退職日を迎えたあとは、その翌日から5日以内に事業所の所在地を管轄する年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を提出しましょう。[注1]

この際、回収した健康保険証を添付してください。

任意継続制度とは?

なお、2か月以上被保険者期間がある社員の場合は、2年を限度に健康保険を任意継続することが可能です。

希望がある場合は、資格喪失日から20日以内に本人から協会けんぽや健康保険組合に加入申請をしてもらいましょう。[注2]

ただし、保険料は全額社員負担となります。

[注1]従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き|日本年金機構

[注2]任意継続の加入条件について|全国健康保険協会

関連記事:健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出すべきケースとは

1-2. 雇用保険の手続き

社員が辞めるときは、雇用保険の脱退手続きも必要です。

手続きの際は、退職日から10日以内にハローワークへ必要書類を提出してください。[注3]

この手続きが行われないと、次の職場で雇用保険に加入できなくなるため、必ず期限内に済ませるようにしましょう。

資格喪失手続きを行う

手続きに必要な書類は、以下のとおりです。[注4]

- 雇用保険被保険者資格喪失届

- 雇用保険被保険者離職証明書

- 賃金台帳、出勤簿、タイムカード

- 労働者名簿

- 退職届

なお、雇用保険被保険者離職証明書は失業保険の給付に必要な書類であるため、転職先が決まっているなどの理由で、交付を希望していないときは提出不要です。

この場合は、賃金台帳や労働者名簿、退職届などの添付書類も必要ありません。

提出が必要なときは、記載事項について本人からの意義がないことを証明するために署名してもらう必要があります。

[注3]事業主の行う雇用保険の手続き|厚生労働省

[注4]雇用保険被保険者離職証明書についての注意|厚生労働省

関連記事:雇用保険被保険者資格喪失届が必要になるケースや書き方を解説

関連記事:離職証明書とは?必要なケースと退職証明書との違い

1-3. 税金に関わる手続き

会社を辞めると今まで天引きされていた住民税を徴収できなくなるため、税金に関する手続きも必要です。

住民税の手続き

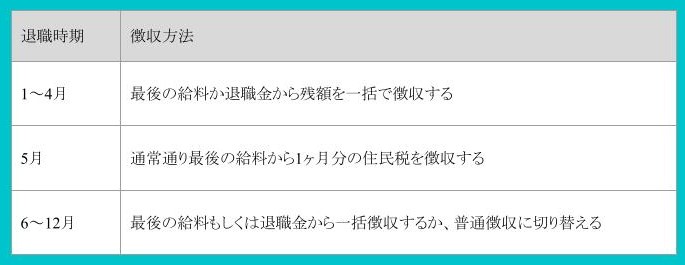

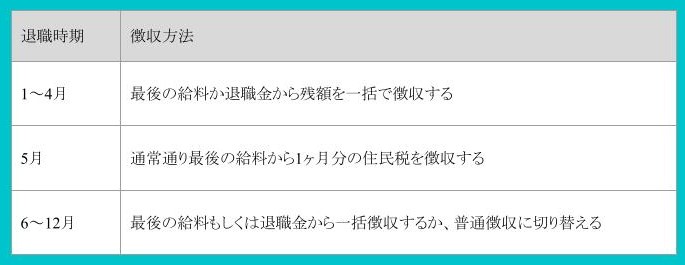

住民税を天引きしている社員(特別徴収)の場合、6月から翌年5月までの給与から1年分の税金を分割で徴収することになります。その影響により、辞める時期ごとに残りの税金をどう扱うかが異なってくるため、注意が必要です。

住民税の徴収方法は、以下の3パターンです。

また、特別徴収の社員が辞める場合は、退職日を含む月の翌月10日までに住所がある市区町村へ「給与支払報告に係る給与所得異動届」を提出しましょう。

提出期限は市区町村ごとに異なるので、必ず確認しておいてください。

所得税の手続き

最後に、源泉徴収票に退職月までに徴収した所得税を記載します。

作成した源泉徴収票は、最後の給与支払日の前後、もしくは退職日から1ヶ月以内に交付することが一般的です。

2. 会社が社員の退職後に渡す社会保険の関連書類

退職手続きを行ったあとは、必要な書類を本人へ渡さなくてはいけません。

転職のときや失業給付の手続きをするときに必要となるので、退職者が困らないように遅延なく渡しましょう。

ここでは、それぞれの書類について詳しく解説します。

2-1. 雇用保険被保険者離職票

離職票は、退職者が次の仕事に就くまでの収入を確保するための「失業給付」を受けるために必要な書類です。この書類がないと失業給付が受けられないため、発行されたら速やかに退職者へ交付しましょう。

関連記事:離職票と離職証明書の違いや交付されるまでの流れも解説

2-2. 健康保険被保険者資格喪失確認通知書

この書類は、退職者が協会けんぽや健康保険組合から脱退し、被保険者でなくなったことを証明するものです。

転職する場合は必要になることがありませんが、国民健康保険に加入することを希望している場合は、手続きの際に提出を求められます。希望されたときにすぐコピーを渡せるようにしておきましょう。

なお、国保へ加入する際は、退職から14日以内に市区町村の窓口に届け出なくてはいけません。この際に通知書が手元にない場合は、「健康保険資格喪失連絡票(社会保険喪失連絡票)」があれば手続きが可能です。

各自治体のホームページでダウンロードが可能なので、発行が間に合わない場合は案内しておきましょう。

2-3. 源泉徴収票

源泉徴収票は、その社員が1年間に支払いを受けた給与と、納めた所得税の金額について記載された書類です。年末調整の際に転職先へ提出したり、確定申告の際に必要になったりするので、必ず退職から1ヶ月以内を目安に交付しましょう。

また、翌年1月末までに本人が住居する市区町村にも提出しなくてはいけません。

2-4. その他

上記のほかにも、企業によっては退職時に社員に渡さなくてはいけない書類が出てくる場合があります。

企業が以下のような書類を保管していたり退職者から請求されたりした場合は、すみやかに返却・交付しましょう。

- 年金手帳

- 退職証明書

- 雇用保険被保険者証

退職後に渡す書類については、どのように受け渡しをするのかについて話し合っておくとスムーズです。

3. 1ヶ月未満で退職する社員の社会保険に注意

一定期間、勤務した社員に関する社会保険の手続きは、これまで紹介した通りです。

それでは、入社後すぐに辞めてしまった社員の社会保険については、どのように扱ったらいいのでしょうか。

社会保険の資格を取得した月にその資格を喪失した社員がいる場合は、保険料の納付が必要になるため注意しましょう。通常通り1ヶ月分の金額を計算し、給与から控除する必要があります。また、当然企業側も保険料を納付することになります。

ただし、厚生年金の資格を取得・喪失した月に、別の企業で厚生年金に加入したり国民年金に加入したりした場合、先に喪失した厚生年金の保険料は納付する必要がありません。

このケースに該当する場合は、年金事務所から企業へ保険料還付のお知らせが届くため、還付を受けたあとに被保険者にも保険料を返還する必要があります。[注5]

[注5]年金Q&A(厚生年金の加入(被保険者))|日本年金機構

4. 退社日が月末の場合、従業員は社会保険料で損をする?

社会保険の仕組み上、退職日が月末であることで一時的に給与の手取り額に影響があるかもしれませんが、長い目で見た場合にはそれが必ずしも損得を表すわけではありません。

社会保険料は通常、月単位で計算され、退職日が月末であればその月の保険料も支払う必要があります。これにより、手取り額が一時的に減少する可能性がありますが、この減少は必ずしも損を意味するわけではなく、他の要素(例えば退職後の再就職のタイミングや失業保険の適用開始日など)も考慮する必要があります。つまり退社日が月末の場合、従業員は社会保険料で損をするとは一概には言えません。

4-1. 退職時の社会保険の計算方法

ではどのように社会保険が計算されているのでしょうか。まず、社会保険とは健康保険、厚生年金保険、雇用保険、介護保険、労災保険の5つを指しますが、ここでは健康保険(および対象者は介護保険)、厚生年金保険、雇用保険の3つに絞って説明します。

社会保険料は会社と社員がそれぞれ半分ずつ負担する形式です。退職日まで社会保険は有効であるため、資格喪失日は退職日の翌日となります。計算方法は月割りで行われ、社会保険に加入した月から退職日の翌月の前月までの分が給与から控除されます。

例えば退職日が月の途中の場合、その当月の社会保険料の支払いは免除され、前月分までを支払うことになります。この仕組みを理解しておくことで、正確な手続きと計算が可能となります。

5. 退社日ごとの社会保険料負担額の例

社会保険料は月の途中で退職するか月末に退職するかで異なります。実際の保険料のケースをみていきましょう。

5-1. 月末に退職したケース

月末に退職した場合、社会保険の資格喪失日は退職した月の翌月の初日となります。具体的には、9月30日に退職した場合、資格喪失日は10月1日となり、9月分の社会保険料の負担が発生します。

注意点として、社会保険料の控除タイミングがあります。社会保険料は多くの場合、当月分を翌月の給与から控除します。

特に重要なのは、給与が当月払いの場合です。この場合、退職月の給与から2カ月分の社会保険料が控除されることがあり、これが人事担当者にとっての注意点となります。従って、月末に退職する社員に対しては、この点を含めた詳細な説明と確認が必須となります。

5-2. 月中に退職したケース

月中に退職した場合、社会保険料の負担は資格喪失日の前月分までであり、当月分の社会保険料は支払わなくて済みます。具体的には、例として退職日が9月15日の場合を考えてみます。この場合、資格喪失日は9月16日となります。そのため、9月分の社会保険料は支払う必要がなく、8月分までの社会保険料が給与から控除されることになります。つまり、退職月の保険料負担は発生しないため、企業と従業員双方にとって負担が軽減されることになります。

5-3. 月末の1日前に退職したケース

一般的に、退職日が月中であれば、その月の社会保険料は負担しません。このルールは月末の1日前に退職した場合も同様です。

例えば、9月29日に退職したとします。この場合、社会保険の資格喪失日は翌日の9月30日となります。そのため、9月分の社会保険料は負担せず、負担するのは8月分までとなります。ただし、勤務最終日が29日であっても、控除は前月分までで、それ以降の月分については控除されません。

5-4. 退社日が平日か休日かで社会保険料は変わる?

退職日が平日か休日かで、社会保険料の徴収について違いはありません。具体的には、退職日の翌日が「資格喪失日」となり、社会保険料の徴収は資格喪失日が属する月の前月までというルールに従います。したがって、退職日がどの曜日であれ、保険料計算の仕組みに変動はありません。

このため、人事担当者としては退職日が平日か休日かを意識する必要はなく、基本的なルールに基づいて正確に手続きを行うことが重要です。例えば、退職日が1月31日の場合、資格喪失日は2月1日となり、社会保険料の最終徴収月は1月です。このようにルールを理解して手続きを行えば、適切な対応が可能です。

6. 退職した社員の社会保険に関するよくある質問

また従業員が退職した際の社会保険の取り扱いについてよくある質問をまとめました。スムーズに処理できるよう参考にしましょう。

6-1. 賞与の支給後に退職した場合の社会保険料はどうなる?

賞与の支給後に退職した場合の社会保険料は、退職日によって異なる扱いになります。

具体的には、賞与を受け取った月の月末まで在籍している場合、その賞与から社会保険料が控除されます。例えば、8月15日に賞与が支給され、8月31日に退職した場合、賞与から社会保険料が控除されます。

しかし、8月末より前に退職する場合、例えば8月20日に退職する場合は、その賞与から社会保険料は控除されません。これは、退職日がその月の月末より前か後かで控除対象が変わるため、人事担当者はその点を十分に理解しておく必要があります。

6-2. 入社した月に退職した場合の保険料はどうなる?

入社した月に退職した場合、健康保険と厚生年金保険の保険料は給与から控除されます。しかし、同じ月内で新たに厚生年金保険または国民年金保険に加入すると、年金保険料を二重に支払う可能性があります。この場合、新しい年金保険が適用されるため、退職した会社はその月の厚生年金保険料の納付義務がなくなります。その結果、会社は給与から控除した厚生年金保険料を返還する必要があります。

7. 退職届を受け取ったあとは速やかに社会保険の手続きを

社員が退職するときは、多くの手続きが必要になります。社会保険関連の書類には提出期限があるものが非常に多いため、スケジュールをしっかりと確認して正しく手続きを行いましょう。

近年は、社会保険や雇用保険などの手続きをオンラインで行うことも可能となってきています。書類の作成や申請に対応した人事・労務管理システムなども増えてきているため、そういったツールを活用すると業務を効率化できるでしょう。

社会保険の手続きガイドを無料配布中!

社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。

しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。

さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。

当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、最新の法改正に対応した「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。

ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「最新の法改正に対応した社会保険の手続きを確認しておきたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理

公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08

-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理

公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!

人事・労務管理

公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10

-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説

人事・労務管理

公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理

公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理

公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08