離職証明書とは?必要なケースや記載事項をわかりやすく解説

更新日: 2024.7.11

公開日: 2022.3.21

OHSUGI

従業員が退職するときに必要なのが「離職証明書」です。

離職証明書には提出期限があるため、人事担当者の方は離職証明書の提出方法を知り、すばやく手続きをおこないましょう。

また、退職時の状況によって離職証明書の提出が不要な場合もあります。

離職証明書が必要なケースとそうでないケースを整理しておくことが大切です。

この記事では、離職証明書の内容と書き方、どこで用紙を入手できるのか、「退職証明書」との違い、離職証明書の申請方法について解説します。

関連記事:雇用保険とは?給付内容や適用される適用事業所について

目次

社会保険の手続きガイドを無料配布中!

社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。

しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。

さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。

当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、最新の法改正に対応した「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。

ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「最新の法改正に対応した社会保険の手続きを確認しておきたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

1. 離職証明書とは?

離職証明書(雇用保険被保険者離職証明書)とは、従業員の退職手続きの際、雇用保険の「被保険者資格喪失届」と一緒に申請する書類です。退職した従業員がハローワークで失業給付を受けるときの「離職票」の交付をする際に必要となります。

書面の場合、離職証明書は事業者主控え、ハローワーク提出用、退職者に手渡す「離職票-2」の3枚綴りで構成されます。原則として、従業員が離職票の交付を希望しない場合をのぞき、離職証明書は事業者が必ず作成しなければならない書類です。

離職証明書は法律で提出期限が決められているため、企業の人事担当者や労務担当者はすみやかに手続きをおこなう必要があります。

1-1. 離職票との違い

離職証明書に似た言葉として離職票が挙げられます。先述のとおり離職証明書は会社がハローワークに提出する書類です。一方、離職票は退職者がハローワークに提出する書類です。会社は退職者に離職票を渡し、本人がハローワークに提出します。

2. 離職証明書が必要な2つのケース

離職証明書をハローワークに提出する必要があるケースは、「従業員が退職し、離職票の交付を希望したとき」「59歳以上の従業員が退職したとき」の2つです。

ただし、退職時の状況によっては、そもそも離職証明書の提出が必要ないケースもあります。

スムーズに退職手続きを進めるため、離職証明書が必要なケースとそうでないケースをあらかじめ整理しておくことが大切です。

2-1. 従業員が退職して離職票の交付を希望したとき

離職証明書が必要なのは、「従業員が退職し、離職票の交付を希望したとき」です。

退職者は失業給付金を受けるため、離職証明書の3枚目の「離職票-2」をハローワークに提出します。

雇用保険法施行規則7条では、従業員が雇用保険の資格を喪失した日の翌日、すなわち「退職日の翌日から10日以内」に所轄のハローワークへ離職証明書を提出しなければならないと定めています。

ただし、「当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(離職票)の交付を希望しないときは離職証明書を添えないことができる」とある通り、従業員が希望しない場合は提出する必要はありません。

参考:e-Gov法令検索 | 雇用保険法施行規則

関連記事:離職票と離職証明書の違いや交付されるまでの流れも解説

2-2. 59歳以上の従業員が退職したとき

59歳以上の従業員が退職するときは、従業員の希望の有無にかかわらず、離職証明書の提出が必要です。

提出が求められる理由は、高年齢者雇用安定法の改正と関係があります。

改正高年齢者雇用安定法によると、60歳以上64歳までの労働者が「高年齢雇用継続給付」を申請する場合、「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書(賃金証明書)」のほか、「離職票-2」などの賃金の支払い状況がわかる書類の提出が必要です。

そのため、退職日に59歳以上である従業員に対しては、本人が離職票の交付を希望しない場合でも、高年齢雇用継続給付を利用できるよう離職証明書を提出しなければなりません。

2-3. 従業員が死亡した場合や転職先がすでに決まっている場合は不要

なお、従業員が死亡した場合は離職証明書を提出する必要はありません。

ただし、「雇用保険被保険者資格喪失届」の提出は必要です。

すでに退職者の転職先が決まっている場合は、ハローワークの失業給付の対象外のため、提出は不要です。

3. 退職証明書との2つの違い

離職証明書と混同されやすいのが「退職証明書」です。

退職証明書とは、従業員が退職した事実を証明するために事業者が発行する書類です。

離職証明書と退職証明書はそれぞれ異なる書類です。

例えば、ハローワークへの提出が必要な離職証明書と違い、退職証明書は「公文書」ではありません。

企業の人事担当者の方は、離職証明書と退職証明書の2つの違いを把握しておきましょう。

3-1. 退職証明書は「公文書」ではない

離職証明書は、規定の期日までにハローワークに提出しなければならない「公文書」です。

しかし、退職証明書は退職者の求めがない限り、原則として発行義務のない「私文書」です。

書式の定めもなく、企業が自由な形式で書くことができます。

3-2. 「離職票-2」の代わりに提出できる

退職証明書は公文書ではありませんが、離職証明書の3枚目の「離職票-2」の代わりになります。

例えば、退職者が国民健康保険や国民年金に加入するとき、なんらかの理由で「離職票-2」が手元にない場合、代わりに退職証明書を提出することが可能です。

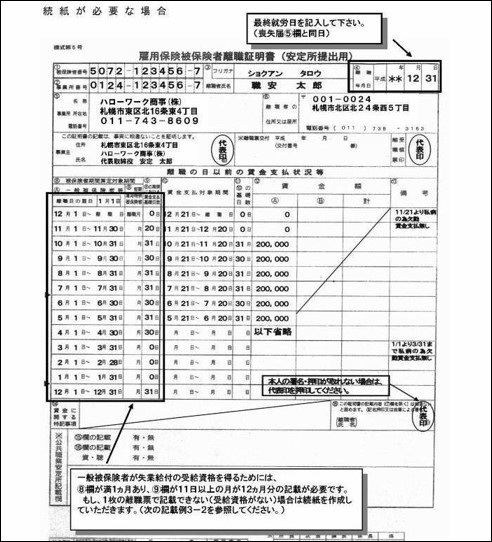

4. 離職証明書の書き方・記載事項

離職証明書には以下の項目が設けられており、記入が必要となります。

- 雇用保険被保険者番号:退職する従業員の雇用保険被保険者証番号を記載

- 雇用保険の事業所番号:雇用保険適用事業所設置届事業主控に記載されている番号

- 離職者氏名:退職する従業員の氏名を記載

- 離職年月日:従業員が退職した年月日を記載

- 事業所・事業主:事業所と事業主を記載

- 離職者の住所または居所:離職者の住所を記載

- 被保険者期間算定対象期間:退職日からさかのぼり1ヵ月ずつ記入

- 被保険者期間算定対象期間における賃金支払基礎日数:各期間の賃金支払の基礎になった日数を記載

- 賃金支払対象期間:退職日直前の賃金締め日の次の日から退職日までを記載

- 賃金支払対象期間における基礎日数:賃金が発生した期間の賃金支払の基礎になった日数を記載

- 賃金額:A欄に月給、B欄に日給を記載

- 離職理由:離職した理由を記載

- 備考:未払い賃金や休業手当などがある場合に記載

- 賃金に関する特記事項:毎月支払われる賃金以外で3ヵ月以内の期間で支払いがある場合に記載

詳しい記載方法はハローワークでの記入例や以下の記事をご覧ください。

関連記事:雇用保険被保険者離職証明書の書き方や注意するポイント

関連記事:項目別の離職証明書の書き方や注意点を解説

4-1. 離職証明書に添付する書類

離職証明書には次のような書類を添付しましょう。

- 離職までの賃金支払状況を確認できる書類

- 離職理由を確認できる書類

それぞれの具体的な例を解説します。

4-1-1. 離職までの賃金支払状況を確認できる書類

離職までの賃金支払状況を確認できる書類としては以下が挙げられます。

- 賃金台帳

- 労働者名簿

- 出勤簿もしくはタイムカード

4-1-2. 離職理由が分かる書類

従業員がなぜ退職したのか離職理由を確認できる書類は次のとおりです。

- 自己都合の場合:退職願、労働者名簿など

- 解雇の場合:解雇通知書、労働者名簿など

- 退職勧奨の場合:退職願、労働者名簿など

- 定年の場合:就業規則、再雇用に係る労使協定書など

- 契約期間満了の場合:契約書

従業員の退職理由によって証明できる書類が異なるので注意しましょう。

5. 離職証明書を発行する際の注意点

離職証明書を発行する際は次のよう点に注意しましょう。

- 離職票を発行しないと罰則が課せられる

- 離職理由の確認を忘れない

5-1. 離職票を発行しないと罰則が課せられる

離職証明書をハローワークに発行、離職票を受け取ったら退職者にすぐ送付しましょう。退職者本人が希望していないなどの理由がない限り、離職票は発行する必要があります。正当な理由がないまま離職票を発行しないと、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が罰則として課せらます。従業員が離職票をもらえないといったことがないように、適切に処理しましょう。

5-2. 離職理由の確認を忘れない

従業員がどのような理由で離職したのかしっかりと確認しておきましょう。離職理由によって失業保険をいつもらえるかが異なります。例えば一般的な自己都合の退職の場合、3ヵ月の給付制限があるのに対して、健康面や家庭の事情などを理由にした特定理由離職者の場合、給付制限はありません。

6. 離職証明書の申請方法は?ハローワークでの手続きのほか電子申請も可能

離職証明書の申請方法は、ハローワークで専用用紙を入手するか、「印刷物による届出の承認申請」をおこない、自社で作成した印刷物で手続きをするのが一般的でした。

現在では総務省の「e-Gov」を利用し、離職証明書の電子申請をおこなうことも可能です。

離職証明書に対応した労務管理システムがあれば、離職証明書の作成から申請までワンストップで業務が完結します。離職証明書の申請方法を3つ紹介します。

6-1. ハローワークで専用用紙を入手する

離職証明書を書面で提出する場合、専用用紙をハローワークで入手できます。ハローワークのホームページでダウンロードすることはできません。

所轄のハローワークに足を運び、専用用紙に記入して申請手続きを実施しましょう。

なお、ハローワークによっては郵送で離職証明書の専用用紙を取り寄せられるケースもあります。

6-2. 「印刷物による届出の承認申請」をする

ただし、ハローワークで事前に「印刷物による届出の承認申請」をおこなっている場合、専用用紙以外の書式で提出することができます。手続きの際にハローワークで専用用紙を入手する必要がないため、従業員数が多い大企業などで利用される事が多い方法です。

離職証明書に対応した労務管理システムなら、ひな形やテンプレートを利用して簡単に作成することができます。

6-3. 総務省の「e-Gov」を利用して電子申請をする

離職証明書の提出は、書面ではなく電子申請も可能になりました。

電子申請には、総務省が運営する「e-Gov」を利用します。

e-Govの「雇用保険被保険者資格取得届(離職票交付あり)」に進み、申請画面で必要な情報を入力することで、ハローワークの窓口に足を運ばずに申請手続きが可能です。

ただし、電子申請の利用には、あらかじめ電子証明書の入手が必要です。

また、申請手続きの際に必要な就業規則、労働契約書(雇用契約書)の写し、出席簿(タイムカード)、賃金台帳などの添付書類は、別途PDFファイルで送付する必要があります。

当サイトでは、電子申請の方法や社会保険手続きについて解説した資料を無料で配布しております。入退社双方の対応をまとめておりますので、社会保険手続きを確認できる資料を手元に持っておきたいご担当者様は、こちらから「社会保険手続きの教科書」をダウンロードしてご確認ください。

7. 離職証明書が必要なケースとそうでないケースを整理しよう

離職証明書とは、退職者が希望しない場合をのぞいて、事業者がハローワークに提出しなければならない書類です。

離職証明書の提出が必要なのは、「従業員が退職し、離職票の交付を希望したとき」「59歳以上の従業員が退職したとき」の2つです。

スムーズに退職手続きを進めるため、離職証明書が必要なケースとそうでないケースを整理しておくことが大切です。離職証明書の申請を効率化するなら、総務省の「e-Gov」を通じた電子申請の利用も検討しましょう。

関連記事:雇用保険被保険者資格喪失届が必要になるケースや書き方を解説

社会保険の手続きガイドを無料配布中!

社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。

しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。

さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。

当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、最新の法改正に対応した「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。

ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「最新の法改正に対応した社会保険の手続きを確認しておきたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理

公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08

-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理

公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!

人事・労務管理

公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10

-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説

人事・労務管理

公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理

公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理

公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08