人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

従業員が退職した場合、雇用保険や社会保険の手続きや、税金関係の手続き、労働基準法上の手続きなど、さまざまな事務手続きが発生します。

「被保険者資格喪失届」のように、退職日の翌日から5日以内に提出しなければならない書類もあります。

企業の人事総務担当の方は、あらかじめ退職手続きの流れを確認しておくことが大切です。

この記事では、人事総務担当向けに退職手続きのポイントや、返納してもらう書類退職後に渡す書類、退職手続きで起こりやすいトラブルについて解説します。

労働基準法では、従業員が退職を申し出て2週間が経過すれば、雇用契約が終了するとされていますが、これに基づき会社独自のルールを定める場合もあります。

そこで今回は、労働基準法に定められた退職のルールから退職届のフォーマット、退職に際してよくあるトラブルの対処法まで網羅的に解説しています。

「退職に関するルールを定めたい」「トラブルを防止したい」という方は、ぜひこちらからダウンロードしてご活用ください。

目次

1. 人事総務担当が行う退職手続きとその流れ

人事総務担当が行う退職手続きは、大きく分けて「雇用保険や社会保険関係の手続き」「所得税や住民税関係の手続き」「労働基準法上の手続き」の3種類です。

漏れや遅れなく退職手続きを行うため、それぞれの退職手続きの流れやポイントを知っておきましょう。

人事総務担当が行う退職手続きの一覧と、その流れについて説明します。

1-1. 雇用保険や社会保険関係の手続き

従業員が退職した場合、雇用保険や社会保険(健康保険や厚生年金保険)の資格喪失届を出す必要があります。

また、雇用保険の手続きでは離職証明書の提出も必要です。雇用保険の場合は所轄のハローワークに、社会保険の場合は所轄の年金事務所に必要書類を提出しましょう。

それぞれの手続きの流れは次の通りです。

「雇用保険」

- 離職証明書(雇用保険被保険者離職証明書)を作成する

- ⑦欄の離職理由を確認させたうえで、退職者本人に署名または記名押印をしてもらう

- 資格喪失届(雇用保険被保険者)を作成する

- 離職証明書と資格喪失届の2点を、退職日の翌日から10日以内に所轄のハローワークへ提出する

「健康保険や厚生年金保険」

- 保険証(健康保険被保険者証)を退職日までに回収する

- 資格喪失届(健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届)を作成し、退職日の翌日から5日以内に所轄の年金事務所に提出する

- やむを得ない理由により保険証の回収ができない場合、健康保険被保険者証回収不能・滅失届を提出する

定められた期間を守らない場合は、退職者の次の会社で雇用保険に加入できなかったり、失業給付金が受け取れないことによる労使間トラブルにつながることが考えられるため、忘れずに手続きを行うようにしましょう。

当サイトでは、本記事で解説した退職手続きや入社時の資格取得手続きを合わせて解説した資料を無料で配布しております。社会保険手続きについて、いつでも確認できる資料を手元に置いておきたいご担当者様は、こちらから「社会保険手続きの教科書」をダウンロードしてご確認ください。

1-2. 所得税や住民税関係の手続き

所得税や住民税に関する手続きも必要です。

所得税については、1月から退職月までの賃金額や所得税を計算し、退職後1ヶ月以内に源泉徴収票を退職者に交付する必要があります。

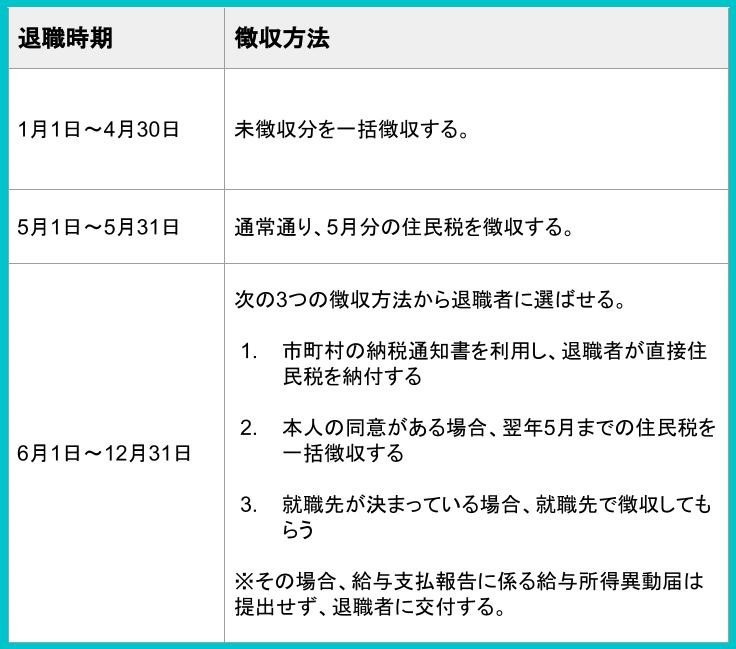

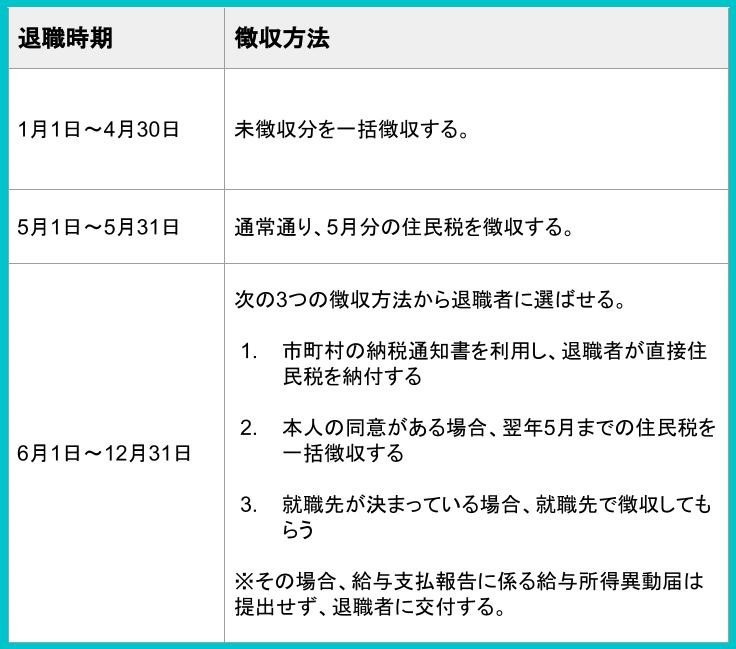

住民税の手続きはさらに複雑で、従業員の退職時期によって手続きが変わります。それぞれの手続きの流れは次の通りです。

「所得税」

- 1月から退職月までの賃金額や所得税を計算する

- 源泉徴収票を作成し、退職後1ヶ月以内に退職者に渡す

「住民税」

- 給与支払報告に係る給与所得異動届を作成し、退職日の月の翌月10日までに市区町村の窓口に提出する

- 住民税の未徴収分を徴収するときは、退職時期によって徴収方法を変える

1-3. 労働基準法上の手続き

退職手続きのなかでも注意が必要なのが、労働基準法に関わる手続きです。

退職者が希望する場合、企業はすみやかに退職証明書を発行しなければなりません。

しかし、退職証明書の内容に誤りがあった場合、労働基準法120条により30万円以下の罰金が科される場合があります。

また、退職金についても、労働基準法によって支払期限が定められています。

それぞれの手続きの流れは次の通りです。

「退職証明書」

- 退職者の希望があった場合、退職証明書を作成し、退職者が請求した事柄のみ(使用期間や賃金など)を記載する

- 退職証明書を遅滞なく退職者に交付する

「退職金の支払い」

- 退職者の請求があった場合、原則として7日以内に退職金を支払う

- ただし、あらかじめ就業規則で退職金について定めがある場合、就業規則の規定に基づいて支払いを行う

2. 退職手続きで退職者から返納してもらう6つのもの

従業員の退職が決まったとき、退職者からすみやかに返納してもらう必要がある書類や物品は次の6つです。

- 健康保険被保険者証

- 社章や社員証

- 本人や取引先の名刺

- 制服や作業着

- 会社貸与の情報端末

- 業務や取引先の重要情報がふくまれる書類

とくに保険証は、健康保険の資格喪失届を提出する際に必要なため、早めに返却を求めましょう。

また、個人情報や機密情報の漏えいを防止するため、会社貸与の情報端末や、業務や取引先の重要情報がふくまれる書類は必ず返却してもらう必要があります。

3. 退職後に退職者へ渡す5つのもの

| 年金手帳 | 厚生年金保険や厚生年金の加入に必要 |

| 雇用保険被保険者証、離職票 | 失業保険の給付に必要 |

| 源泉徴収票 | 年末調整に必要 |

| 健康保険被保険者資格喪失確認通知書 | 国民健康保険への加入に必要 |

| 離職を証明するもの | 国民健康保険の加入の際に証明となりうるもの |

企業が退職者へ渡す必要がある書類は、上記の5点です。

法律によって交付が義務付けられた書類もあるため、従業員が退職した後も円滑なやりとりをつづけることが大切です。いずれも退職者にとって大切な書類のため、退職者に遅滞なく返却することが大切です。

4. 退職手続きで起こりやすい2つのトラブル

ここまで解説した通り、退職手続きには雇用保険や社会保険に関わるもの、税金に関わるもの、労働基準法に関わるものなど、さまざまな手続きがあります。

また、退職者から返納してもらう書類や退職者へ渡す書類も多いため、退職手続きはヒューマンエラーが発生しやすくなっています。

退職者との間でトラブルが発生しないよう、2つのポイントに注意しましょう。

4-1. マイナンバーなどの個人情報が流出する

退職手続きに関わる書類には、従業員の個人情報が記載されています。

退職手続きに必要のない個人情報を保管していると、個人情報の漏えいなど、個人情報保護の観点でリスクが生じます。

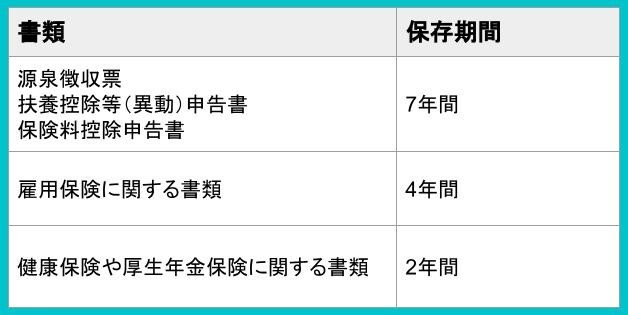

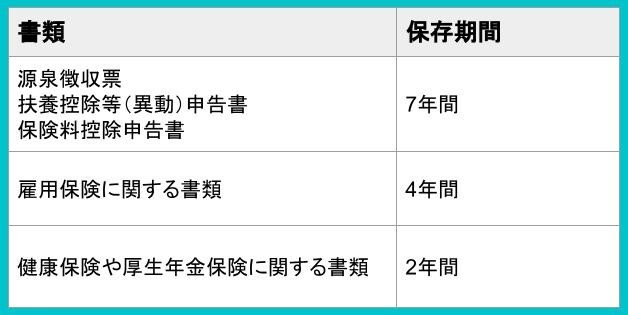

とくに従業員のマイナンバーは、法定保存期間が定められた書類をのぞいて、すみやかに廃棄・削除する必要があります。

なお、マイナンバーが記載される書類とその法定保存期間は次の通りです。

上記の法定保存期間が過ぎた書類は、順次すみやかに廃棄しましょう。

4-2. 退職手続きでミスが発生し、退職者に不利益が生じる

退職手続きにミスや遅れが生じると、退職者に不利益が生じる可能性があります。

たとえば、離職票の交付が遅れた場合、退職者がハローワークで失業保険の給付を受けられません。

書類の提出や交付が必要な場合は、必ず提出先や提出期限を確認し、すみやかに手続きを完了しましょう。

5. 人事総務担当の方は退職手続きの流れやポイントを確認しよう

スムーズに退職手続きを行うには、人事総務担当の方が退職手続きの流れやポイントを熟知している必要があります。

マイナンバーなどの個人情報の漏えいや、手続きミスによって退職者に不利益が生じたケースなど、退職手続きをめぐるトラブルも少なくありません。

退職手続きの流れや、返納してもらう書類、退職後に渡す書類を事前に確認しておくことが大切です。

労働基準法では、従業員が退職を申し出て2週間が経過すれば、雇用契約が終了するとされていますが、これに基づき会社独自のルールを定める場合もあります。

そこで今回は、労働基準法に定められた退職のルールから退職届のフォーマット、退職に際してよくあるトラブルの対処法まで網羅的に解説しています。

「退職に関するルールを定めたい」「トラブルを防止したい」という方は、ぜひこちらからダウンロードしてご活用ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08

-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2024.07.31

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!

人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2024.08.05

-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説

人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2024.08.22

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2024.10.16

労務管理の関連記事

-

【2024年最新】労務管理システムとは?自社に最も適した選び方や導入するメリットを解説!

人事・労務管理公開日:2024.08.22更新日:2024.08.22

-

【2024年4月】労働条件明示のルール改正の内容は?企業の対応や注意点を解説

人事・労務管理公開日:2023.10.27更新日:2024.10.18

-

社員の離職防止の施策とは?原因や成功事例を詳しく解説

人事・労務管理公開日:2023.10.27更新日:2024.09.03