コンピテンシー評価とは?評価基準や導入手順、メリット・デメリットについて解説

更新日: 2024.2.29

公開日: 2023.3.10

OHSUGI

従来の職能資格等級制度に代わり、コンピテンシー(competency)に焦点を当てた人事評価を導入する企業が増えています。コンピテンシー評価は、優れた業績を残したトップパフォーマーの行動特性を分析し、人事評価に活かす制度です。

本記事では、コンピテンシー評価のメリット・デメリット、評価基準の決め方、導入までの流れを解説します。

目次

人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。

制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。

しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。

本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。

組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご確認ください。

1. コンピテンシー評価とは?

企業の人事評価や人材育成の新たな枠組みとして、今「コンピテンシー評価」が注目を集めています。

コンピテンシー評価は「能力」が評価基準となった職能資格等級制度や、「結果」が評価基準となった業績評価制度と違い、従業員の「行動」に焦点を当てた人事評価制度です。

ここでは、コンピテンシーの定義や従来の人事評価制度との違い、コンピテンシー評価に注目が集まる理由を簡単に見ていきます。

1-1. コンピテンシーの定義

厚生労働省の資料によると、コンピテンシーとは次のとおり解説されています。

人事管理の場におけるコンピテンシーとは、ある状況または職務において高い業績をもたらす類型化された行動様式(性向、態度、知識・技能などを効果的に活用して実際に成果を達成する行動様式)として理解されています

引用:職業能力評価基準導入マニュアル|厚生労働省

つまり、高い業績を生みだす能力・特性を具体的に行動モデルへ落とし込んだものを指します。一般的には、優れた業績を残したハイパフォーマーや、ほかの従業員にはないノウハウを持った熟練者の行動特性を分析し、人事評価に反映させた制度をコンピテンシー評価と呼んでいます。

1-2. コンピテンシー評価と従来の人事評価制度の違い

これまで、企業は職能資格等級制度や業績評価制度などの枠組みを用いて人事評価をおこなってきました。コンピテンシー評価は、従来の人事評価制度とどのように違うのか疑問に思う人もいるでしょう。

職能等級制度とは、従業員の能力や知識に着目した人事評価制度です。長期的に従業員を育てていく上では便利な制度ではあるものの、年功序列的な評価に陥りやすいといった欠点があります。また、能力が業績に必ずしも直結しているとは言い切れず、公正な評価が難しいのもデメリットです。

一方、コンピテンシー評価は人物(とくに高業績者)の「行動」に着目し、従来の人事評価制度の限界を乗り越えることを目指しています。成果を生み出す行動や思考を分析して評価基準を設けるため、評価の曖昧さを解消することができます。また、年功序列に関係なく公正な評価がおこなえるため従業員の納得感も向上します。

1-3. コンピテンシー評価に注目が集まる理由

コンピテンシー評価に注目が集まる理由は、雇用の流動化により、優秀な人材の確保が難しくなったためです。高い能力を持つ人材や、優れた結果を残す人材の流出を防ぐには、公正で納得感のある人事評価制度の構築が求められます。

従来の職能資格等級制度や業績評価制度には大きな欠点があります。たとえば、職能資格等級制度は人物の持つ資格やスキルに応じて、等級別に賃金を設定する人事評価制度です。

しかし、職能資格等級制度は職務の達成に必要な能力(職能要件)を評価基準としているため、前述でも解説のとおり年功序列に陥りやすく、勤続年数に比例して給与が上がる傾向があるため人件費が高騰しやすいという課題があります。

また、業務の結果のみを評価基準にした業績評価制度の場合「優れた行動をとりノウハウを蓄積できた従業員を評価してあげたいが、結果は出なかったため評価できない」というミスマッチが発生します。

逆に、本人はほとんど努力していないにもかかわらず、運よく結果を残せたケースも、業績評価制度では高く評価されることになります。

コンピテンシー評価は、こうした不公平感の解消が期待されている人事評価制度です。コンピテンシー評価を正しく運用するためには、コンピテンシー・ディクショナリーに基づいた評価基準の設定が必要です。

2. コンピテンシー評価における評価基準

コンピテンシー評価の評価基準は、その企業において必要な行動特性を洗い出し、優先順位付けを行ったうえで決定します。コンピテンシー評価の評価基準を記述したものを「コンピテンシー・ディクショナリー」と呼びます。

たとえば、アメリカのビジネス界では、コンピテンシーを21の項目に分類することが一般的です。[注1]

| 分類 | コンピテンシー項目 |

| 個人の効果性 | セルフ・コントロール、自己確信、柔軟性、組織へのコミットメント |

| 支援と人材サービス | 対人関係理解、顧客サービス重視 |

| インパクトと影響力 | インパクトと影響力、組織の理解、関係の構築 |

| マネジメント・コンピテンシー | 他者開発、指揮命令、チームワークと協調、チームリーダーシップ |

| 認知コンピテンシー | 分析的思考、概念的思考、技術的・専門的・マネジメント的専門能力 |

| 達成とアクション | 達成重視(動因価値)、秩序・クオリティー・正確性への関心、イニシアティブ、情報探究 |

また、文部科学省などが関わる霞が関ナレッジスクエアは、よりシンプルにコンピテンシーを9つの項目に分類しています。[注1]

| 分類 | コンピテンシー項目 |

| Feel(人間関係力) | 自己認識力、感情マネジメント力、共感力、コミュニケーション力 |

| Think(問題解決力) | 状況把握力、原因究明力、選択決定力、リスク分析力 |

| Act(行動力) | 実行力 |

こうしたコンピテンシー・ディクショナリーを参考にしながら、自社の事業に合わせたコンピテンシー評価のモデルを構築しましょう。

[注1]「KK2コンピテンシー」とは|霞が関ナレッジスクエア

3. コンピテンシー評価のメリット・デメリット

コンピテンシー評価にはメリットだけでなく、デメリットもあります。コンピテンシー評価を導入する際は、メリットとデメリットを比較した上で導入するか否かを判断することが重要です。

コンピテンシー評価のメリットとデメリットにはどのようなものがあるのか、次に詳しくご紹介します。

3-1. コンピテンシー評価を導入するメリット

コンピテンシー評価を導入するメリットは、公平な人事評価が可能となることや、人材育成の効率化などがあります。次に詳しく見ていきましょう。

3-1-1 .公平で納得感のある人事評価が可能となる

従来の人事評価制度は、評価基準が曖昧であることから評価者の主観が入りやすく、評価される側との人間関係などによって評価が左右されるということがありました。

しかし、コンピテンシー評価は、評価基準が明確に決められているため、評価者の主観が入りづらく、公平な人事評価を実現することが可能です。

評価される側も「どの行動が評価されたのか」「どの行動が足りなかったの」ということが評価基準によって理解しやすくなるので、評価に対する不満も減ります。結果、モチベーションの向上や離職率の低下といった効果も期待できるでしょう。

3-1-2. 効率的な人材育成が実現できる

コンピテンシー評価の基準は、ハイパフォーマーの行動特性に基づいているため、「どのような行動が成果につながるのか」「どの行動を見直せば成果につなげられるのか」が、従業員側もはっきりと理解することができます。

そのため、従業員一人ひとりが目指すべき方向や課題を明確にしやすくなり、目標設定で悩むことも少なくなります。また、目標に向けてアクションも起こしやすくなるため、効率的な人材育成につなげることが可能となります。

3-1-3.企業のビジョンとのすり合わせができる

従来の職能資格等級制度のような人事評価は、能力や知識を基準としているため、内容によっては企業のビジョンに合わない評価となってしまうことも少なくありません。

しかし、コンピテンシー評価は、行動や思考が基準となっているため、企業のビジョンやミッションなどとすり合わせることができます。

すり合わせた上で目標設定をすれば、企業のビジョンを従業員たちにより伝えやすくなるでしょう。

3-1-4. 評価者の負担を軽減できる

コンピテンシー評価を導入することで、評価者の負担軽減につなげることが可能です。

評価基準となるコンピテンシー項目に沿って、評価者は判断をしていけばよいので、評価で迷ったり主観で判断したりすることが少なくなります。

評価がスムーズにおこなえることで、評価者の精神的な負担や評価にかかる時間の軽減につなげられるでしょう。

3-2. コンピテンシー評価を導入するデメリット

コンピテンシー評価を導入する際は、導入に工数がかかる点や定期的な見直しが必要な点など、デメリットにも注意しなくてはいけません。

3-2-1. 導入するのに工数や時間がかかる

コンピテンシー評価を導入するデメリットは、コンピテンシー・ディクショナリーの作成に時間がかかる点です。コンピテンシー評価における評価基準は、自社の事業形態に合ったものを独自に作成する必要があります。

ハイパフォーマーの選定やヒアリング、行動特性の分析、評価項目の設定、従業員への周知などさまざまな工数をかけなくてはいません。

工数や時間がかかる点を考慮した上で、慎重に導入を進める必要があります。

3-2-2. 定期的な見直しが必要となる

また、コンピテンシー・ディクショナリーは作成したら終わりではなく、事業環境の変化に合わせて定期的な見直しが必要です。

企業の成長フェースや事業を取り巻く環境の変化によって、成果を上げるための行動は変わってきます。一度決めたコンピテンシー評価の基準をそのまま運用したのでは、これらの変化に合わせることが難しくなります。

定期的な見直しが困難だという場合は、他の評価制度も視野に入れて検討を進めなくてはいけないでしょう。

4. コンピテンシー評価を導入する手順

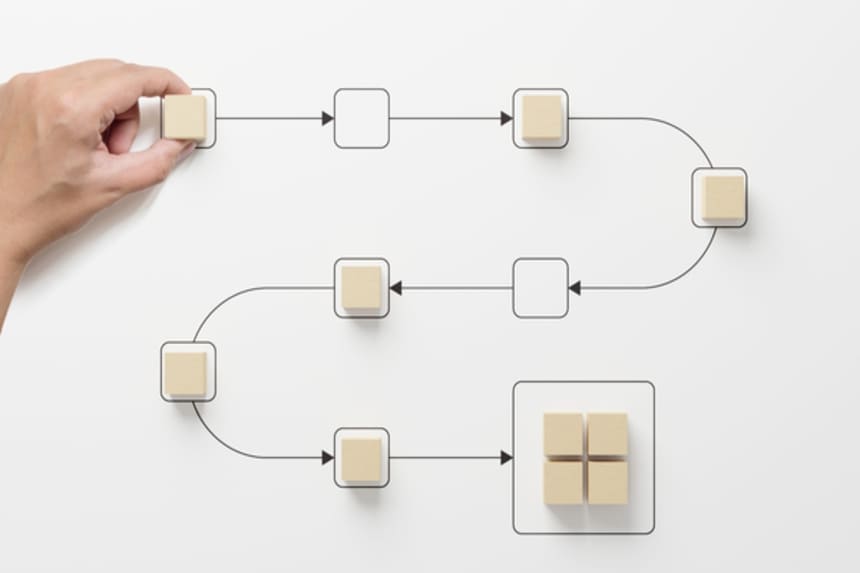

コンピテンシー評価を導入する手順は、次のとおり大きく5つに分けられます。

- 自社のハイパフォーマーにヒアリングをおこない、行動特性を分析する

- コンピテンシー項目の優先順位付けをおこない、全従業員に共有したいものを抽出する

- コンピテンシー・ディクショナリーを作成し、評価項目を設定する

- コンピテンシー評価の項目を評価シートにまとめ、ほかの従業員と共有する

- 従業員からのフィードバックに基づいて、評価項目を改善する

それぞれ、どういう手順でおこなうのか詳しく見ていきましょう。

4-1. 自社のハイパフォーマーにヒアリングをおこない、行動特性を分析する

行動特性を分析する際は、売上や獲得した顧客数といった定量的な部分の分析のほか、数値で表せない定性的な分析も重要となってきます。

「どのような行動が成果につながったのか」といった表面的な部分に加えて、「なぜその行動をとったのか」という内面的な部分についても分析が必要です。

なお、実在する従業員の行動をベースとするのが「実在型モデル」というのに対して、企業が理想とする人物像の行動を想定したのが「理想型モデル」、両者を融合させたのが「ハイブリット型」といいます。

自社に優秀なパフォーマーがいない場合は、理想型モデルをベースに分析・項目の洗いだしをするのが一般的です。

4-2. コンピテンシー項目の優先順位付けをおこない、全従業員に共有したいものを抽出する

分析結果に基づいてコンピテンシー項目を洗い出し、優先順位をつけます。

項目を洗い出しする際は、具体的な内容に落とし込むことが重要です。また、企業のビジョンと照らし合わせながら抽出すると、目標設定の際に企業の目指すべき方向とのずれが生じにくくなります。

4-3. コンピテンシー・ディクショナリーを作成し、評価項目を設定する

洗い出したコンピテンシー項目に基づいて、コンピテンシー・ディクショナリーを作成し、評価項目を設定します。

難易度があまりにも高すぎると目標達成しづらくなり、従業員のモチベーション低下につながりかねません。従業員の能力も加味しながら、評価項目を設定していきましょう。

4-4. コンピテンシー評価の項目を評価シートにまとめ、ほかの従業員と共有する

コンピテンシー評価を作成して終わりではありません。従業員からコンピテンシー評価の導入に対して理解を得るためにも、前もって周知する必要があります。

事前に導入の経緯や、評価制度の概要について理解を得られるよう説明をおこないましょう。

4-5. 従業員からのフィードバックに基づいて、評価項目を改善する

従業員への評価を実施する際、行動に対して成果が連動していない場合は、コンピテンシー評価の項目が適切でない可能性があります。

この場合は、評価項目の見直しが必要となってきます。従業員からのフィードバックに基づいて、評価項目の改善をおこなっていきましょう。

5. コンピテンシー評価の注意点

コンピテンシー評価を導入する際に押さえておきたい注意点をご紹介します。

次に紹介する注意点を踏まえながら、コンピテンシー評価を適切に運用していきましょう。

5-1. 導入目的を見失わないようにする

コンピテンシーを導入する本来の目的は、従業員のパフォーマンスを向上させ、企業の成長を図ることにあります。

しかし、導入目的を忘れて建前的にコンピテンシー評価を取り入れても、期待通りの効果は得られないでしょう。

コンピテンシー評価は成果を上げるための行動を促すためにあることをしっかりと認識し、PDCAサイクルを適切に回していくことが重要です。

5-2. 評価にこだわり過ぎない

コンピテンシー評価にこだわり過ぎないことも大切なポイントです。そもそも、ハイパフォーマーとまったく同じ行動がとれる人材はほとんどいません。

ですが、従業員にコンピテンシー評価項目どおりの完ぺきな行動を求めてしまうと、モチベーションを下げてしまう恐れが生じます。

評価基準は一つの尺度に過ぎないと理解し、従業員に対して大きな負荷をかけるような要求は控えるようにしましょう。

6. コンピテンシー評価のメリットやデメリットを知ろう

コンピテンシー評価は、優秀な従業員の行動特性に焦点を当て、人事評価を行う仕組みです。従来の職能資格等級制度や業績評価制度と比較して、公正性や納得性が高いというメリットがあります。

コンピテンシー評価を適切に運用するため、評価基準の設定方法や制度設計の流れを確認しましょう。

人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。

制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。

しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。

本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。

組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご確認ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08

-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2024.07.31

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!

人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2024.08.05

-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説

人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2024.08.22

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2024.10.16