電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件や対象書類を解説

更新日: 2024.10.10

公開日: 2020.11.9

jinjer Blog 編集部

電子帳簿保存法の2005年4月の改正により、国税関係書類のスキャナ保存が認められました。

その後も改正がおこなわれ、スキャナ保存機器としてスマートフォンやデジタルカメラが認められるなど、要件も変更されています。

今回は、電子帳簿保存法において書類をスキャナ保存する際の仕組みと要件を、2022年の改正内容に合わせて解説します。

一部猶予が与えられた改正電子帳簿保存法ですが、各社の対応状況はいかがなのでしょうか。

そこで電子帳簿保存法に対応したシステムを提供するjinjer株式会社では「改正電子帳簿保存法対応に向けた課題」に関する実態調査を実施いたしました。

調査レポートには

・各企業の電帳法対応への危機感

・電帳法に対応できていない理由

・電帳法の対応を予定している時期

・電帳法対応するための予算の有無についてなどなど電子帳簿保存法対応に関する各社の現状が示されています。

「各社の電帳法の対応状況が知りたい」「いつから電帳法に対応しようか悩んでいる」というご担当者様は、こちらから資料をダウンロードしてぜひご覧ください。

1. 電子帳簿保存法の概要

まずは電子帳簿保存法がどのような法律で何を定めているのか、基本的なことから知っていきましょう。保存方法や保存が認められている書類についても解説します。

1-1. 電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法とは、これまで紙で保存しなければならなかった契約書や領収書などの書類を電子データとして保存してもよいと定めた法律のことです。また、国税関係帳簿と国税関係書類を電子的に保存するための要件も定めています。

保存方法は電子的記録とスキャナによる保存の大きく2種類あり、対象となる範囲や要件が異なるため、注意しましょう。

① スキャナ保存

スキャナ保存では、紙媒体で受領した請求書、領収書、注文書など国税関係書類を電子データに変換して保存するための要件を定めています。

仕訳帳などの国税関係帳簿はスキャナで保存することはできないため、注意しましょう。

②電子的記録(電子帳簿保存、電子取引データ保存)

電子的記録とは、パソコン等の電子機器を用いて作成・受領した帳簿や書類を保存する要件を定めたものです。仕訳帳や総勘定元帳などの国税関係帳簿と、領収書や請求書といった税金関係の書類を保存する要件を定めています。

1-2. 電子帳簿保存法における、書類の分け方

電子帳簿保存法では、国税関係書類のうち「物やお金の流れに直結する書類」を重要書類、「物やお金の流れに直結しない書類」を一般書類と呼んでいます。

スキャナ保存においてはそれぞれで保存要件が異なるため、注意しましょう。

また、後述する「入力期間の制限」を過ぎた重要書類は「過去分重要書類」と呼ばれ、事前に申請しなければスキャナ保存することはできません。

2. スキャナ保存が認められている書類

スキャナ保存が認められている書類は以下の通りです。

- 領収書

- 請求書

- 見積書

- 契約書

- 注文書

- 契約の申込書

- 納品書

- 検収書 など

非常に多くの書類がスキャナ保存の対象になっており、要件を満たせば、国税関係書類を全てスキャナ保存することができます。

請求書や注文書、納品書など数が多くなりやすい書類も対象になっているため、スキャナ保存が進めば保管場所や管理コストを大幅に軽減できるでしょう。

スキャナ保存が認められていない書類はあるのか

国税関係書類であれば、全ての書類をスキャナ保存することができます。

ただし、過去分重要書類は税務署長の承認を得なければスキャナ保存することができません。さかのぼって重要書類をスキャナ保存する際は必ず承認を得ましょう。

また、帳簿を電子保存するためには「全てパソコンなどの電子機器を用いて作成する」という決まりがあります。紙の帳簿をスキャナ保存しても電子帳簿として認められないため、注意しましょう。

3. スキャナ保存をするメリット

紙の書類をスキャナ保存する場合、主に3つのメリットが発生します。コストの削減や業務効率の改善が見込めるため、企業全体の業績アップにつながることもあります。

3-1. 保管スペースや管理コストが削減できる

国税関係書類は7年間の保存義務があり、膨大な量になりやすいです。保管スペースや管理するコストもかかるため、いつの間にか経費がかさんでいることがあります。

そのような国税書類は要件を満たしたうえでスキャナ保存できれば、紙の原本を処分することができます。

省スペースで管理も簡単になるため、保管用の倉庫の家賃や管理用人員の人件費などを削減できるでしょう。

3-2. 検索性が上がり業務効率が上がる

スキャナ保存したデータは検索機能でスムーズに見つけることができます。検索も複数の条件を指定できるため、顧客からの急な問い合わせにも対応しやすいです。

紙の書類ではファイルを探し、その中から必要な書類を探し出すという手間がかかりましたが、これを大幅に削減できるでしょう。

その結果業務効率が上がり、コア業務への集中度が高まって生産性の向上が見込めます。

3-3. テレワーク対応の幅が広がる

経理部門は基本的には出社して業務をおこなうものでした。その理由は、銀行に行く必要や印鑑が必要なケースが多く、現場にでなければ業務が進まなかったからです。

しかし、現代はオンラインの取引や電子データでのやり取りにより、テレワークでも経理業務ができるようになりました。

スキャナ保存が進めば紙の書類が減少し、自宅からでも必要書類にアクセスできるようになり、テレワークで対応できる幅が広がるでしょう。

4. スキャナ保存をおこなう要件

国税関係書類のスキャナ保存をおこなう際の要件について解説します。

4-1. スキャナ保存の保存要件

紙の書類をスキャンして保存することには、解像度による見づらさが発生するリスクや、改ざんの危険がついて回ります。

そのため、スキャナ保存の要件は電子取引などの保存要件よりも厳しくなっています。見読可能性の確保と真実性の確保、それぞれの面からスキャナ保存特有の保存要件を正確に把握しておきましょう。

見読可能性の確保

見読可能性の確保とは、読み取った後の画像を目で読み解けることを言います。スキャナ保存する際はこの見読可能性をしっかりと確保しなければいけません。

電子帳簿保存法では、以下の条件を満たす場合に見読可能性が確保できていると認めるため、必ず以下の条件を満たして保管しましょう。

| 解像度及びカラー画像での読み取り | 解像度200dpi以上、カラー画像(赤・緑・青それぞれ256階調(約1677万色)以上)による読み込みが必要です。

ただし、一般書類はカラー画像である必要はありません。書類の区分に迷った場合はすべてカラーで取り込んでおけば問題ないでしょう。 |

| 表示・印刷等 | 整然とした形式、4ポイント以上の文字の大きさを認識できることが求められています。

加えて、解像度200dpi以上、カラーRGB256階調相当以上のプリンターで印刷が可能なデータであることも重要です。 |

| 検索機能の確保 | 必要な時に速やかに検索し、表示ができるシステムであることが求められます。以下の条件による検索が可能であれば問題ありません。

|

| 見読可能装置 | 14インチ以上のカラーディスプレイやカラープリンターを備え付ける必要があります。

ただし、一般書類で白黒保存しているデータの場合は、これらの装置がカラー対応である必要はありません。 |

| システム書類 | スキャナ保存に関連するシステムの概要やマニュアルを設置する必要があります。操作説明や概要などが記載されており、だれでも確認できる場所に保管しなければいけません。 |

真実性の確保

真実性の確保は、スキャナ保存された書類が改ざんや修正されていない状態を維持することを指します。

電子帳簿保存法では、以下の3点を満たすことで真実性を確保できていると判断されます。

| 帳簿との相互関連性 | 書類と帳簿の間で関連性を確認できる必要があります。ただし、この条件は2024年1月1日からは重要書類のみの確認に緩和され、一般書類には適用されなくなります。 |

| 訂正や削除ができないシステム | 保存後に訂正や削除ができないシステムで、不正や改ざんがおこなわれていないことを証明しなければいけません。

タイムスタンプを付与することでも対応できます。タイムスタンプ付与の条件は緩和されて利用しやすくなりました。受領者の自署は不要で、受領後最長約2ヵ月+7営業日以内にスキャンしてタイムスタンプを付与すればよいとされています。 |

| バージョンの管理 | 保存してある書類を訂正したり削除したりした場合は、その内容や手を加えた日付などが確認できるシステムが必要です。 |

4-2. 一般書類の場合は保存要件が緩和される

前項の表でも一部触れていますが、一般書類の保存要件は重要書類と比べると緩和されています。

数が増えやすい見積書や注文書などは一般書類に該当します。保存要件が緩和されているため、合わせて確認して負担の軽減に役立てましょう。

主な変更点は以下のとおりです。

- 入力期間の制限がなくなる

- グレースケールで保存できる

- グレースケールの保存のみの場合、ディスプレイやプリンターはカラー対応していなくともよい

- 大きさに関する情報の保存は不要

4-3. スキャナ保存に申請は不要

法改正以前は、スキャナ保存も税務署長への申請と承認が必要でした。しかし、2022年の改正から事前申請は不要となっています。

ですが、過去に作成・受領した領収書や請求書など、入力期間を過ぎた書類をそのままスキャナ保存することはできません。

これらの書類を電子保存するためには、「国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の適用届出」を提出して税務署長の承認を得る必要があります。

注文書や見積書などの「一般書類」は入力期間の制限がないため、その他の要件を満たしていればスキャナ保存をおこなうことが可能です。

5. スキャナ保存する場合は要件を満たして義務を果たそう

電子帳簿保存法において国税関係書類をスキャナ保存するには、書類の種類や保存方法などの要件について熟知している必要があります。

一般書類と重要書類では取り扱いに大きな差があるため、この点にも注意して確実な形で保管できるようにしましょう。

業務効率改善のために電子帳簿保存法は改正される可能性が高いため、常に最新の情報を取り入れて対応していくことが大切です。

関連記事:電子帳簿保存法のメリットを簡単に理解したい!基礎知識やデメリットもわかりやすく解説

1998年に制定された電子帳簿保存法ですが、2020年10月や2021年の改正によって企業が電子帳簿保存法に対応するハードルが格段に下がりました。

しかし、電子帳簿保存法に対応すれば業務が効率化されると言っても、要件や法律そのものの内容、対応の手順など理解しなければならないことは多いです。

「どうにか電子帳簿保存法を簡単に理解したいけど、自分で調べてもいまいちポイントがわからない・・・」とお悩みの方は「5分で読み解く!電子帳簿保存法まとめbook」をぜひご覧ください。

・電子帳簿保存法の内容に関するわかりやすい解説

・2020年10月の改正内容と2022年の最新内容のポイント

・今後電子帳簿保存法に対応していくための準備や要件など、電子帳簿保存法に関する内容を総まとめで解説しています。

「電子帳簿保存法への対応を少しずつ考えたいが、何から始めたらいいかわからない」という経理担当者様は「5分で読み解く!電子帳簿保存法まとめbook」をぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

経費管理のピックアップ

-

電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説

経費管理公開日:2020.11.09更新日:2024.10.10

-

インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説

経費管理公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17

-

インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点

経費管理公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17

-

小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット

経費管理公開日:2020.12.01更新日:2024.10.07

-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由

経費管理公開日:2020.10.07更新日:2024.10.07

-

経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!

経費管理公開日:2020.01.28更新日:2024.10.10

法改正関連記事の関連記事

-

勤怠・給与計算

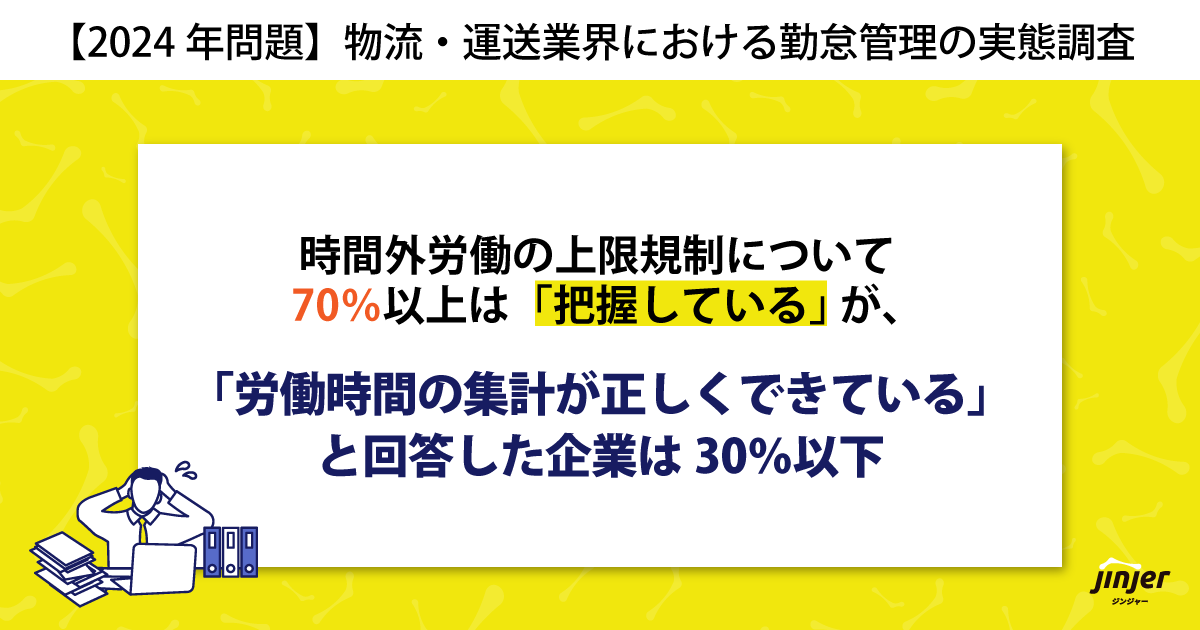

勤怠・給与計算【2024年問題】物流・運送業界における勤怠管理の実態調査 時間外労働の上限規制について70%以上は「把握している」が「労働時間の集計が正しくできている」と回答した企業は30%以下

公開日:2023.11.20更新日:2024.01.25

【2024年問題】物流・運送業界における勤怠管理の実態調査 時間外労働の上限規制について70%以上は「把握している」が「労働時間の集計が正しくできている」と回答した企業は30%以下

勤怠・給与計算公開日:2023.11.20更新日:2024.01.25

-

電子帳簿保存法に猶予が設けられた理由は?改正内容や対応策を解説

経費管理公開日:2022.04.10更新日:2024.10.10

-

インボイス制度が美容室に与える影響や対策について解説

経費管理公開日:2022.02.05更新日:2024.01.17

電子帳簿保存法の関連記事

-

電子帳簿保存法第10条のポイントをわかりやすく!対象や範囲、保存要件を解説

経費管理公開日:2024.07.12更新日:2024.10.07

-

改正電子帳簿保存法における事前申請が不要になるのはいつから?改正点や保存要件も解説

経費管理公開日:2023.09.28更新日:2024.10.11

-

電子帳簿保存法の事務処理規程とは?必要な理由や作成方法を解説

経費管理公開日:2023.09.21更新日:2024.10.11