ハラスメントの定義は?企業内で起こりやすいハラスメントや予防策を解説

更新日: 2025.8.18 公開日: 2025.2.5 jinjer Blog 編集部

「ハラスメントの定義は?」

「ハラスメントを予防するための対策は?」

「ハラスメント研修について知りたい」

上記のような疑問や悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

ハラスメントは、いじめや嫌がらせにより相手に身体的苦痛や精神的苦痛を与える行為です。被害者本人を傷つけるだけではなく企業も大きな損失を被るため、ハラスメントを予防する対策や研修をしっかりおこないましょう。

本記事では、ハラスメントの定義やハラスメントを予防するための対策を解説します。

人事労務担当者の実務の中で、従業員情報の管理は入退社をはじめスムーズな情報の回収・更新が求められる一方で、管理する書類が多くミスや抜け漏れが発生しやすい業務です。

さらに、人事異動の履歴や評価・査定結果をはじめ、管理すべき従業員情報は多岐に渡り、管理方法とメンテナンスの工数にお困りの担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんな人事労務担当者の方には、Excel・紙管理から脱却し定型業務を自動化できるシステムの導入がおすすめです。

◆解決できること

- 入社手続きがオンラインで完結し、差し戻し等やりとりにかかる時間を削減できる

- システム上で年末調整の書類提出ができ、提出漏れや確認にかかる工数を削減できる

- 入社から退職まで人事情報がひとつにまとまり、紙やExcel・別システムで複数管理する必要がなくなる

システムを利用したペーパーレス化に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、業務改善にお役立てください。

1. 厚生労働省によるハラスメントの定義

ハラスメント行為とは、さまざまな形で他人に対して不快感を与えたり、不利益を発生させたりする行為です。まずはどのような行為がハラスメントに該当するのか、厚生労働省が定める定義や、ハラスメントのレベルについて知っておきましょう。

1-1. 種類別のハラスメントの定義

ハラスメントとは、いじめや嫌がらせにより相手に不快感を与える行為です。暴力や暴言などによって、身体的苦痛や精神的苦痛を与えるケースがあります。

ハラスメント単体では法的根拠をもつ定義はありません。しかし、厚生労働省では職場におけるハラスメントとして、種類ごとに以下のような定義を定めています。

| ハラスメントの種類 | 定義 |

| パワーハラスメント | 同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為 |

| セクシャルハラスメント | ・職場においておこなわれる性的な言動に対する対応により、労働者が労働条件に不利益を受けること

・職場においておこなわれる性的な言動により、労働者の就業環境が害されること |

| 妊娠・出産などに関するハラスメント(マタニティハラスメント・パタニティーハラスメント) | 妊娠や出産などの事由で、女性労働者の就業環境が害されること |

| 育児休業などに関するハラスメント(ケアハラスメント) | 育児休業や介護休業などの事由で、労働者の就業環境が害されること |

令和2年には男女雇用機会均等法と育児・介護休業法が改正され、職場におけるハラスメント防止の取り組みが義務化されました。

参考:雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために |厚生労働省

1-2. ハラスメントのレベル

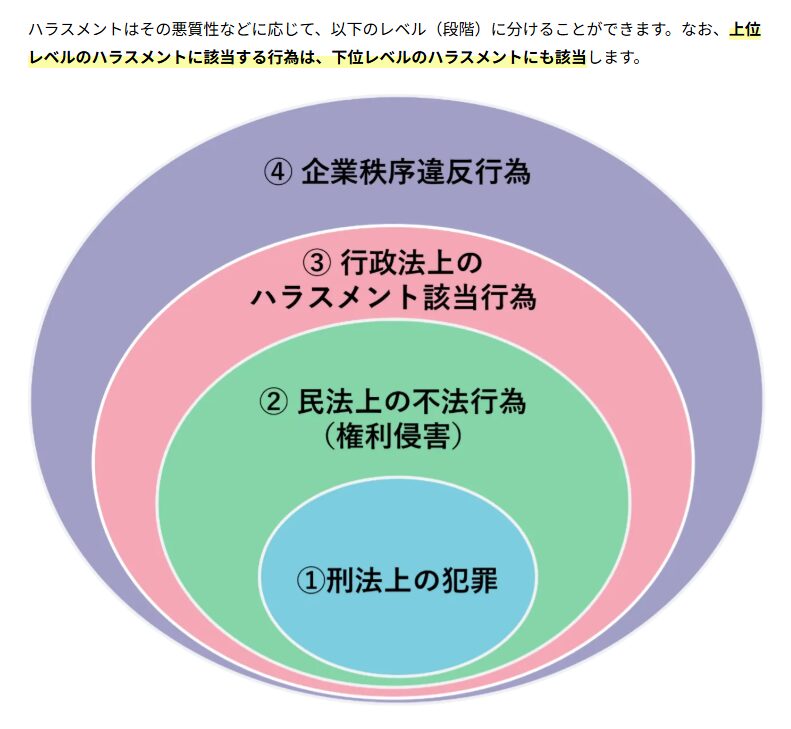

ハラスメントにはレベルが分けられており、悪質性に応じて変化します。レベルが高い順から「刑法上の犯罪」「民法上の不法行為」「労働法上のハラスメント行為」「企業秩序違反行為」の4段階に分かれています。

①刑法上の犯罪

ハラスメントレベルで最も高いのが刑法上の犯罪の該当するものです。刑法で罰せられる行為に該当するため、逮捕や起訴になることや、刑事罰を受ける可能性もある行為です。

刑法上の犯罪に該当するハラスメントは以下のような行為です。

- 他人に対して暴力をふるったり怪我をさせたりする(暴行罪・傷害罪)

- 真偽を問わず名誉を棄損させる発言や行為をする(名誉棄損罪)

- 公の場で評価を下げる言葉や容姿をけなす発言などをする(侮辱罪)

- 暴行や脅迫によって抵抗を困難にしたうえでのわいせつ行為(強制わいせつ罪)

これらの行為はハラスメントの中でも非常に悪質性が高く、被害を受け人の人生や人格にまで影響を及ぼす可能性があるものです。こうした刑法上の犯罪に該当するハラスメントは、下位レベルの不法行為にも該当しており、複数の罪に問われることや、損害賠償が発生することもあります。

②民法上の不法行為

2つ目のレベルは民法上の不法行為に該当するハラスメントです。

ハラスメント行為によって他人の権利を侵害したり、損害を与えたりした場合は権利侵害に該当します。民法上の不法行為になるため、刑事罰には問われなくとも損害賠償を求められる可能性があります。

民法上の不法行為に該当する行為には以下のようなものがあります。

- 他人に対して大声で怒鳴ったり物に当たったりして精神的な苦痛を与える

- 強制はしないまでもセクハラや言葉による攻撃でPTSDを発症させる

刑法上の犯罪に該当する行為と似ていますが、民法上の不法行為は加害者を雇用していた企業にも「安全配慮義務違反」や「使用者責任」に基づいて損害賠償責任が発生します。

③労働法上のハラスメント行為

3つ目のレベルは、労働法上問題になるハラスメント行為です。刑事や民事の訴訟に至るほどではないハラスメントでも、労働法上は問題になることがあります。

ハラスメントにはさまざまな種類がありますが、以下の4種類については労働法による規制がおこなわれています。

- パワーハラスメント

- セクシャルハラスメント

- マタニティハラスメント/パタニティハラスメント

- ケアハラスメント

これらのハラスメントについては、企業に防止策や対応策を講じることが義務付けられており、この義務を怠ると行政処分の対象になることがあります。

④企業秩序違反行為

4つ目のレベルは、企業秩序違反行為に該当するハラスメントです。

ここまでお話をしてきたように、企業はハラスメントに対する防止策や対応をする義務があります。そのため、多くの企業では社内規定でハラスメントの防止基準を定めています。その基準によってハラスメント行為に該当すると認められた状態の、ハラスメントレベルの最初の段階です。

ハラスメントの発見や相談があった場合は、まずは社内規定に沿って調査を実施して判断をします。その結果、違反行為が認められた場合は注意や勧告、懲戒処分などをおこない、そのうえで民事や刑事事件へと発展していきます。

2. 企業内で発生しやすい3大ハラスメント

企業がハラスメント行為に対する防止策をとるには、どのようなハラスメントが起きやすいか把握しておくことが大切です。企業内で発生しやすい3大ハラスメントと、気を付けたいハラスメントを解説していきます。

2-1. パワーハラスメント

パワーハラスメントは企業内で非常に発生しやすいハラスメントで、加害者側が無意識なことや、パワハラに該当するとは全く思っていないことが多いです。企業内で起きやすいパワハラには以下のようなものがあります。

| 行動類型 | 具体的な行動 |

| 物理的な攻撃 | 殴る・叩く・蹴る・胸倉を掴む・体を揺さぶる・物を投げつける・長時間の正座など |

| 精神的な攻撃 | 人格や能力を否定する言動・容姿をけなす言動・必要以上の叱責など |

| 人間関係からの切り離し | 長期間別室に隔離する・集団による無視・会議や懇親会への参加制限など |

| 過大な要求 | 肉体的苦痛を伴う環境で業務を強制する・明確に能力を上回る業績目標を課し達成しない場合に厳しく叱責する・業務とは関係のない雑務を強制するなど |

| 過小な要求 | 仕事を故意に与えない・専門職にも関わらず雑務しか与えないなど |

| プライバシーの侵害 | 労働時間外でも監視をする・個人の性的思考や病歴などを他社に暴露する・結婚や交際について口出しするなど |

これらはあくまでも一例であり、肉体的・精神的に不快感を与えたり、不利益を生じさせたりする行為はパワハラに該当する可能性があります。また、ノルマ達成のために従業員が自腹で自社商品を購入する「自爆営業」もパワハラに認定するという方針が出されています。パワハラに対する意識は昔よりもはるかに高く、厳しくなりました。

一方で従業員の規則違反に対する叱責や業務上必要な命令などはパワハラには該当しません。線引きが難しい部分であるため、訴えがあった場合は慎重な調査が求められます。

2-2. セクシャルハラスメント

セクシャルハラスメントは、職場内で行われる意に反する性的な言動全般を指します。男性・女性問わずに被害者・加害者のどちらにもなり得るもので、同性同士の場合も該当します。

職場でのセクハラは、対価型・環境型・制裁型・妄想型に分けて考えられます。

| 対価型 | 被害者の意に反する性的な言動が発生し、それを拒否したり抵抗したりした結果、不利益を被るケースです。解雇・降格・減給・労働契約の更新拒否などがあげられます。 |

| 環境型 | セクハラ行為が継続的におこなわれ、不快感が強くストレスが発生し、精神的な苦痛を感じたり、能力を発揮できなくなったりするケースです。 |

| 制裁型 | 性差別的な考え方により圧力をかけたり、嫌がらせをしたりするタイプです。女性にだけお茶くみを命じる、男性だからという理由で力仕事を強制するなどといった行為が該当します。 |

| 妄想型 | 相手が好意をいただいていると勘違いし、性的な言動を繰り返す、つきまといやデートの誘いなどをしつこくするケースです。 |

セクハラの判断では、被害者の主観を重視する傾向があります。しかし、同時に一定の客観性も必要とされるため、明確な言動が見当たらない場合はパワハラと同様に判断が非常に難しい部分です。また、セクハラは相談がしにくいものであるため、企業は相談用の窓口や相談者のプライバシー保護に力を入れるなど、対策には配慮が求められます。

2-3. マタニティハラスメント

マタニティハラスメントは、妊娠・出産・育児などをおこなう従業員に対し、嫌がらせやいじめのような言動をおこなう行為を指します。

産休や育休などの制度利用に対する嫌がらせ型と、状態に対する嫌がらせ型の2つが存在します。

| 制度等の利用への嫌がらせ型 | 育休の申請を理由に「休むなら辞めてほしい」などという・検診のための休業を許可せず勤務時間外に行くように命じる・育児のために時短勤務者に対して「楽でいい」などという |

| 状態に対する嫌がらせ型 | 妊娠したことを理由に辞めるように促す・「忙しい時期を避けて妊娠すればいいのに」などと言う・「妊婦はすぐ休む」という理由で雑用のみ命じられるなど |

妊娠や出産、育児などを理由に解雇することや、配慮のない言動をすることはマタニティハラスメントに該当しやすいです。男女雇用機会均等法や育児介護休業法などによってマタニティハラスメントに対する措置が定義されているため、企業側も気を付けなければなりません。

2-4. その他の企業で起きやすいハラスメント

ここまで解説してきた3つのハラスメントのほかにも、企業内にはさまざまなハラスメントのリスクが存在します。企業で起きやすいハラスメントの種類を知り、必要に応じてハラスメントに対する防止基準を見直しましょう。

| 就活ハラスメント | 立場が弱い就職活動中の学生やインターンシップに対するハラスメントです。立場を利用してセクハラやパワハラをすることや、圧迫面接も就活ハラスメントに該当します。 |

| 時短ハラスメント | 働き方改革による労働時間の削減に対し、施策を一切取らずに現場に丸投げしてしまう行為です。業務内容は変わらないにも関わらず時短だけを求められるため、管理監督者の負担が増大します。 |

| マリッジハラスメント/ラブハラスメント | 恋愛や結婚において角に詮索することや、パートナーの有無や地位・年収などを引き合いに出して相手を不快にするハラスメントです。恋愛や結婚はプライベートな話題であるため、嫌がる人も多く、パワハラやセクハラにも該当することがあります。 |

| テクノロジーハラスメント | パソコンやインターネットなどのIT関係の知識が少ない人や、不慣れな人を侮辱したり、嫌がらせをしたりする行為です。また、苦手であることを知っている上で難易度の高い業務を強制することや、できないことに対する叱責も該当します。 |

いずれのハラスメントもパワハラやセクハラ行為が含まれており、「何を起点にしておこなわれているか」という部分での差が大きいです。企業側は従業員間で必要以上の叱責や詮索がおこなわれていないか、プライバシーを侵害する行為がないかなど、十分に注意する必要があります。

3. カスタマーハラスメントとジェンダーハラスメント

広く知られるようになったパワーハラスメントやセクシャルハラスメントに加えて、近年はカスタマーハラスメントとジェンダーハラスメントも注目されるようになりました。変化する価値観に合わせて、企業側もハラスメントへの意識を更新していく必要があります。

3-1. カスタマーハラスメントとは

カスタマーハラスメントは、企業内で発生するものではありません。顧客から企業に対して、理不尽な言動をされることがカスタマーハラスメントです。

近年はSNSの普及により、顧客が企業や商品・サービスを批判しやすくなりました。その結果、顧客の発言力と影響力が非常に強くなり、企業が屈することになってしまうという流れが目立っています。そのような状況になると、顧客は理不尽な要求をするようになり、カスタマーハラスメントが増加して注目されるようになりました。

- 店員に対して机や椅子を蹴って怒鳴りつけたり土下座を求めたりする

- 不手際に対して過度の要求をしつこくしてくる

- 顧客が破損させた商品の交換を求める、クレームを入れる

これらはいずれもカスタマーハラスメントに該当し、実例も多くあるものです。

正当なクレームとカスタマーハラスメントを見分けるには、要求の妥当性や社会通念に照らし合わせた時に正当であるかなどが基準になります。企業は自社の過失の割合や、要求の妥当性などを十分に考慮し、慎重に対応しなければなりません。

3-2. ジェンダーハラスメントとは

ジェンダーハラスメントは、性別に関連する嫌がらせ行為です。セクシャルハラスメントの制裁型とほぼ同じ行為が該当し、加えて性的マイノリティ対する問題も含んでいます。

- 性別を理由に賃金を下げるなどの不当な対応をする

- 同じ現場で同じ業務をしているのに男女で給与に差がある

- 男女で呼び方や言葉遣いを変える

- 男なのに、女のに〇〇はおかしいなどと発言する

- 同性愛に対するジョークを言う

これらの言動はいずれもジェンダーハラスメントに該当すると考えられます。

ジェンダーハラスメントに対する意識はまだまだ低い人が多いため、定義や適用範囲などを十分に周知し、意識を変化させることが予防には欠かせません。

3. ハラスメントがおよぼす企業への損失

ハラスメントがおよぼす企業への損失は以下の3つです。

- 休職者の増加により人材不足になる

- 職場の雰囲気が悪くなり生産性が低下する

- 企業のイメージ低下により業績が悪化する

いずれも企業にとっては大きなダメージとなるため、ハラスメントが発生しないように対策が必要です。それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。

3-1. 休職者の増加により人材不足になる

ハラスメントが発生すると休職者が増加し、人材不足に陥る可能性があります。被害を受けた従業員が心身の健康を害し、出社できなくなるためです。具体的には、うつ病などの精神疾患や胃潰瘍などの消化器疾患を発症することが考えられます。

休職では解決しなかった場合、退職者が出てくることもあるでしょう。ハラスメントが常習化している場合、不満を抱えていた従業員の連鎖退職を引き起こすおそれもあります。

3-2. 職場の雰囲気が悪くなり生産性が低下する

ハラスメントがおこなわれていると職場の雰囲気が悪くなり、生産性が低下します。被害者本人はもちろん、ハラスメントを受けている様子を目にする従業員のモチベーションも低下するためです。

従業員のモチベーションが低下すると仕事に対する意欲や集中力が欠如し、ミスや手抜きをする従業員が増えてきます。

また、ハラスメントを目にしていた従業員がのちに同じことをおこない、職場内でハラスメントが常習化するおそれもあるでしょう。

3-3. 企業のイメージ低下で業績が悪化する

ハラスメントは企業のイメージを低下させます。被害者がハラスメントを告発した場合、ニュースなどで企業名も公表されることがあるからです。

また、メディアが取り上げなかった場合でも、近年はSNSによって発信されて瞬く間に拡散されることが多いです。ハラスメントの内容によっては、企業規模で炎上することもあるため、大きなダメージになるケースもあります。

一度低下したイメージを回復することは難しく、消費者離れが進んで企業の業績悪化につながります。取引先との関係性にも影響が出るおそれもあるでしょう。

4. ハラスメントを予防するための対策

4-1. ハラスメントに対する周知や啓発

ハラスメントに対する知識を深め、ハラスメントに該当する行為や加害者が受ける制裁、企業への影響などを周知し、予防への意識を高めることが大切です。加えて、ハラスメントを受けた場合の相談先やプライバシーが守られること、相談することで改善できるケースがあることなども周知しましょう。

ハラスメントは誰でも加害者・被害者のどちらにもなり得るものです。しかし、自覚がないまま加害者や被害者になっているケースも多いため、まずはハラスメントに対する意識を変えていくことが予防につながります。

4-2. ハラスメントの規定を設ける

ハラスメントの定義は厚生労働省でも定められていますが、企業内でより具体的な規定を設けると予防効果が高まります。

企業内で起こりやすく、ほかのハラスメントにも関係するパワーハラスメントとセクシャルハラスメントの既定だけでも設けるとよいでしょう。ポイントはハラスメント行為に該当する言動を具体的に列挙し、処分内容も明確に記載することです。

- 殴る・蹴る・机をたたくなど恐怖や肉体的苦痛を与える行為

- 人格や容姿を否定・侮辱する言動や無視する行為、威圧や恫喝などの精神的な攻撃

- 性や性別に関連するプライベートな話題や差別的な言動、不必要な接触

このように具体的な行動を記載すると自覚しやすくなります。

処分内容も出勤停止や降格、減給など具体的に記載することでハラスメントの重大さを認識させやすくなります。

4-3. 管理職が従業員とコミュニケーションを取る

ハラスメントを予防するためには、管理職が従業員とコミュニケーションを取ることが求められます。円滑にコミュニケーションがとれていれば、ハラスメントを受けている従業員が話しやすくなり、ハラスメントが大きな問題になる前に発覚しやすくなるでしょう。また、被害者本人以外から問題行為が伝えられる可能性もあり、ハラスメントの早期発見につながります。

コミュニケーションを取る方法としては、一対一の面談やコミュニケーションツールの活用などが挙げられます。ランチミーティングを取り入れてみるのもよいでしょう。

また管理職から積極的に声をかけたり、管理職の対応を柔軟なものに変化させたりすることでもコミュニケーションが円滑になります。

4-4. 従業員が相談しやすい体制を整備する

従業員が相談しやすい体制を整備することは、ハラスメントの予防につながります。早い段階で相談してもらえれば、ストレスが深刻化しないうちに適切な対応ができるためです。

具体例としては、相談窓口を設けることが挙げられます。2020年にパワハラ防止法が施行されたことにより、厚生労働省はハラスメント相談窓口に関する規定を以下のように明記しました。

- 相談窓口を定めて労働者に周知すること

- 相談窓口の担当者が適切に対応できるようにすること

相談窓口を運営するにあたって、相談者のプライバシーはかならず守らなければいけません。また、相談者が不利益を被らないよう厳重な注意が必要です。

5. ハラスメントの防止につながるハラスメント研修

ハラスメント研修とは、従業員のハラスメント防止の意識を高めるために実施する研修です。2020年にパワハラ防止措置が義務化されたことを受け、ハラスメント研修を導入する企業は増加傾向にあります。

ハラスメント研修の実施パターンを以下にまとめました。

| 内容 | メリット | デメリット | |

| 外部研修 | 社外で開催されるセミナーや研修に参加し、ハラスメントについての知識を習得する | ・講師の手配や会場の準備をする手間が省ける

・ハラスメントのプロに指導してもらえる |

・参加費や交通費などコストが発生する

・研修内容の見極めが必要である |

| 社内研修 | 外部講師または従業員が講師となって研修をおこなう | 移動せずに社内で研修を受けられる | 従業員が講師となる場合、知識の習得やプレゼンの準備など負担が大きい |

| e-ランニング | パソコンやタブレットで研修を受ける | ・時間や場所を選ばずに参加できる

・進捗状況管理しやすい |

その場で質疑応答ができない |

ハラスメント研修後は、継続的なフォローアップもおこないましょう。ハラスメント研修で学んだことを職場での行動に結びつけるためです。

定期的なフォローアップを通じて、ハラスメントは会社組織の課題であると従業員一人ひとりに認識してもらいましょう。

6. ハラスメントが発生したときの企業の対応

ハラスメントが発生したとき、企業には以下のような対応が求められます。

- 事実関係を確認する

- 加害者へ懲戒処分を出す

- 被害者への措置をおこなう

- 再発防止策を実施する

それぞれどのような対応が必要になるのか、具体的にみていきましょう。

6-1. 事実関係を確認する

ハラスメントが発生したとき、早急に事実関係の確認をしなくてはいけません。加害者と被害者はもちろん、必要に応じて周りの同僚などからも聴取をおこないましょう。

関係者に対する聴取をする人には、基本的に人事や法務などの担当者を選任します。公平性と客観性を確保するため、複数人いると安心です。

社内の担当者だけでは判断しきれない場合は弁護士に相談しましょう。

6-2. 加害者へ懲戒処分を出す

事実関係を確認できたら、加害者へ懲戒処分を出します。懲戒処分の内容としては、解雇や降格、減給などさまざまです。

ハラスメントの内容や程度によって、総合的に判断しましょう。

注意しなければならないのは、ハラスメント行為と指導や叱責との境界線です。被害を訴えた人に落ち度があり、それに対する指導が適切な範囲内であった場合はハラスメントには該当しません。被害を訴える人だけでなく、周囲や加害者とされる本人への調査も必ずおこないましょう。

6-3. 被害者への措置をおこなう

ハラスメントの事実が確認されたら、被害者への措置も求められます。具体的には、加害者と引き離すための配置転換や休暇の付与などです。

加害者が近くにいなくなったことで精神的な安定を取り戻せる場合は、無理に異動させる必要はありません。本人の意思や、専門家のアドバイスを参考にしましょう。

必要に応じてカウンセリングの実施も検討しましょう。

6-4. 再発防止策を実施する

加害者と被害者の対応が完了したら、再発防止策を実施します。適切に対応をしても、再発してしまっては意味がありません。

再発防止策の例としては、ハラスメント研修の実施や従業員への事例共有などが挙げられます。企業全体がハラスメントの実態について知り、二度とハラスメントを起こさない職場をつくることが重要です。

7. ハラスメントの定義を理解して健全な職場環境をつくろう

ハラスメントは被害者の心身を傷つけるだけではなく、企業にも大きな損失を与えます。ハラスメントが発生しないよう、しっかりとした対策が必要です。具体的な対策としては、円滑なコミュニケーションや相談窓口の設置などが挙げられます。

また、ハラスメントを予防するためにはハラスメント研修を実施しましょう。従業員の意識を高め、正しい知識を習得させるためです。

従業員一人ひとりがハラスメントの定義を理解し、健全な職場環境をつくりましょう。

人事労務担当者の実務の中で、従業員情報の管理は入退社をはじめスムーズな情報の回収・更新が求められる一方で、管理する書類が多くミスや抜け漏れが発生しやすい業務です。

さらに、人事異動の履歴や評価・査定結果をはじめ、管理すべき従業員情報は多岐に渡り、管理方法とメンテナンスの工数にお困りの担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんな人事労務担当者の方には、Excel・紙管理から脱却し定型業務を自動化できるシステムの導入がおすすめです。

◆解決できること

- 入社手続きがオンラインで完結し、差し戻し等やりとりにかかる時間を削減できる

- システム上で年末調整の書類提出ができ、提出漏れや確認にかかる工数を削減できる

- 入社から退職まで人事情報がひとつにまとまり、紙やExcel・別システムで複数管理する必要がなくなる

システムを利用したペーパーレス化に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、業務改善にお役立てください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30

-

人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!

人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09

-

社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説

人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26

労務の関連記事

-

年収の壁はどうなった?2025年最新動向と人事が押さえるポイント

勤怠・給与計算公開日:2025.11.20更新日:2025.11.17

-

2025年最新・年収の壁を一覧!人事がおさえたい社会保険・税金の基準まとめ

勤怠・給与計算公開日:2025.11.19更新日:2025.12.22

-

人事担当者必見!労働保険の対象・手続き・年度更新と計算方法をわかりやすく解説

人事・労務管理公開日:2025.09.05更新日:2026.01.30