改正育児・介護休業法!2025年以降施行予定の内容や企業の対応方法を紹介

更新日: 2024.7.5

公開日: 2022.9.12

OHSUGI

育児・介護休業法は、2022年から2023年にかけて大きく改正されました。加えて2024年3月12日には育児・介護と仕事の両立支援を目的とした「育児・介護休業法」の改正案が国会に提出されました。

今回の改正は主に育児休業に関する内容となっており、男性の育児休業取得の推進や働きやすい環境整備を目的としていますが、具体的にはどのように変化するのでしょうか。

この記事では、育児・介護休業法の改正ポイントとあわせて、企業の対応方法を解説しています。共働き世帯の増加に伴い、今後はさらに育児休業の取得のしやすさが重要になっていくでしょう。

目次

「育児・介護休業のルールブック」を無料配布中!

会社として、育休や介護休業の制度導入には対応はしてはいるものの 「取得できる期間は?」「取得中の給与の正しい支給方法は?」このようなより具体的な内容を正しく理解できていますか?

働く環境に関する法律は改正も多く、最新情報をキャッチアップすることは人事労務担当者によって業務負担になりがちです。

そんな方に向けて、当サイトでは今更聞けない人事がおこなうべき手続きや、そもそもの育児・介護休業法の内容をわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。

また、2022年4月より段階的におこなわれている法改正の内容と対応方法も解説しているため、法律に則って適切に従業員の育児・介護休業に対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. 育児・介護休業法とは?

育児・介護休業法とは、子どもの育児や家族の介護が必要になったとき、離職せず仕事と両立できるよう支援することを目的とした法律です。

育児・介護休業法では名前の通り、育児と介護に関するさまざまな制度やルールが決められています。まずは、それぞれどのような内容があるのか確認しておきましょう。

1-1. 育児に関する内容

育児・介護休業法で定められた育児に関する主な制度や措置は以下の通りです。

- 育児休業:原則1歳未満の子どもを養育する従業員が対象

- 育児休業給付金:要件を満たした育休取得者が対象

- 育児のための短時間勤務の措置:3歳までの子どもがいる従業員は1日の所定労働時間を6時間に短縮できる制度

- 子の看護休暇:小学校就学までの子どもを養育する従業員が対象

このように、安心して出産し産後復帰ができるよう、さまざまな制度が作られています。

企業はこれらの制度を設けて、従業員が望んだ場合認めなければなりません。

1-2. 介護に関する内容

要介護状態にある家族がいる場合、育児・介護休業法で定められた介護に関する制度が利用できます。

- 介護休業:対象家族1人につき93日間取得できる制度

- 介護休業給付金:要件を満たした介護休業取得者が対象

- 介護休暇:対象家族1人につき年5日取得できる制度

- 介護のための時短勤務等:対象家族1人につき3年以上の間で2回以上、所定労働時間の短縮、フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ、介護サービスの費用助成等

介護による精神的・経済的な負担を減らすための制度で、従業員が望んだ場合休業や休暇を認める必要があります。

1-3. 育児・介護休業法改正の背景

今回の改正は、主に育児休暇に関するものとなっており、その背景には男性の育休取得率の伸び悩みが課題として挙げられています。

共働き家庭が増加している現代において、夫婦が協力して育児をしていくことは仕事と育児を両立させるために重要なことです。出産を機に離職する労働者が多いことも問題となっているため、改正に伴いより子育てがしやすい制度を導入し、女性の就業継続と出生率を上げることで少子化対策を推し進めることも目的としています。

具体的な改正内容は次章で解説します。

2. 2025年に施行予定の育児・介護休業法について

冒頭でも述べたとおり、2024年3月12日に、育児・介護と仕事の両立支援を目的とした「育児・介護休業法」の改正案が国会に提出されました。

この改正案は、育児や介護をおこないながら仕事をする人々へのさらなる支援を拡充することを目指しています。改正内容は大きく4つに分かれており、次の章から、育児介護休業法改正ポイントを1つずつ詳細に解説していきます。

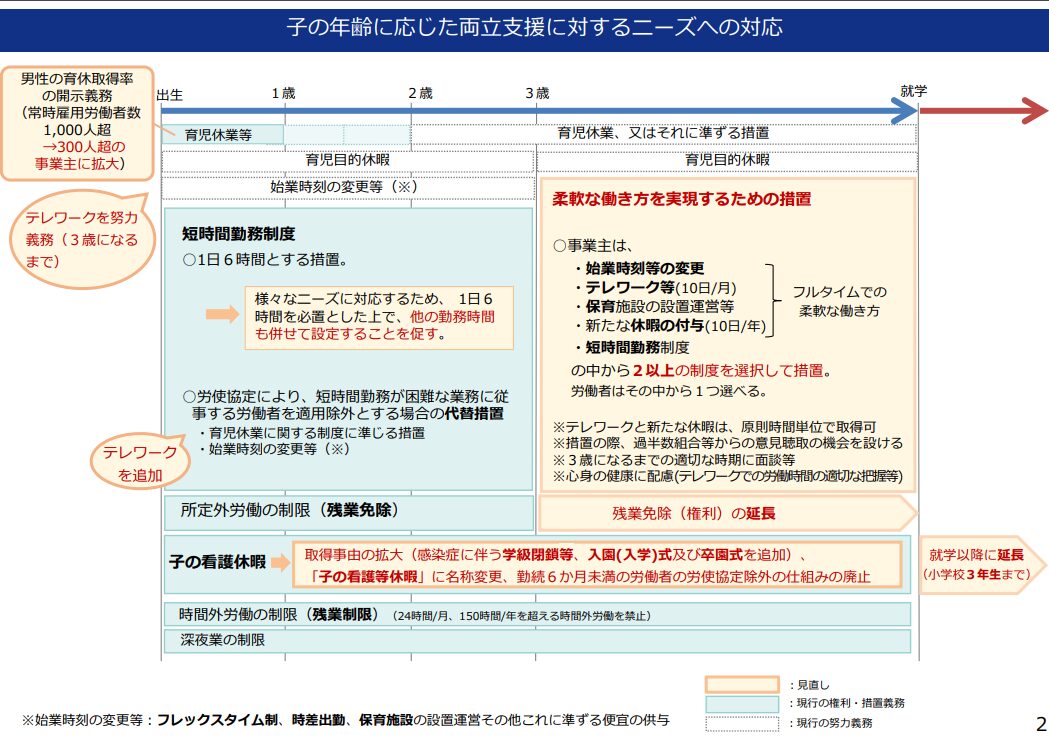

2-1. 子どもの年齢に合わせた育児と仕事の両立支援

- 子どもが3歳になるまでの支援拡充

子どもが3歳になるまでの間、事業主は従業員に対してテレワークを推進することが努力義務として課されました。

加えて、1日6時間の短時間勤務制度を必置とし、短時間勤務制度の利用が難しい場合には始業時刻の変更などの代替措置として、テレワークが新たに追加されました。

- 子どもが小学校に就学するまでの支援拡充

子どもが小学校に就学するまでの間、職場環境に合わせて労働者が複数の柔軟な働き方(始業開始時刻の変更、テレワーク、短時間勤務制度、新たな休暇の付与など)を選べるよう義務づけられました。

また労働者は子どもが小学校に入学するまで、残業などの所定外労働を制限できる権利が与えられました。

- 看護休暇に関する見直し

労働者は子供が小学3年生修了時まで、入学式や卒園式などあらゆる行事に参加できる権利を請求することが可能になりました。

また男性の育児休業取得率の開示義務が10000人超の事業主から300人超の事業主に拡大しました。

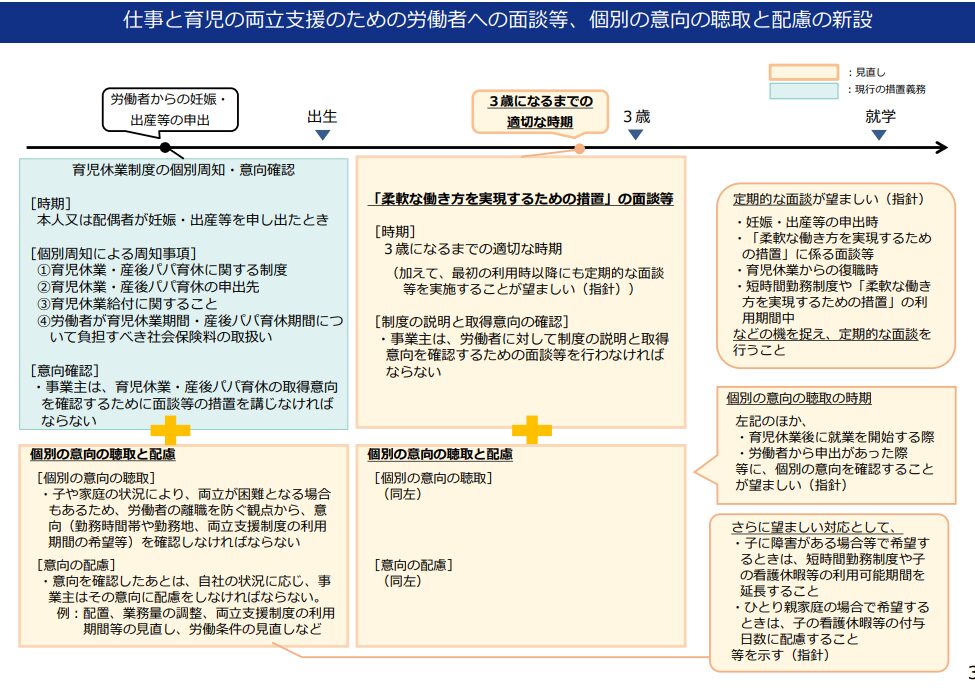

2-2. 労働者の意見をヒアリングしてそれぞれに応じた仕事と育児の両立支援を実施

事業主は、従業員が妊娠や出産等を申しでた際に、育児休業や育休の取得意向を確認するのに加えて、今回の改正から勤務時間や勤務地、仕事と育児を両立する上での支援制度などを本人に確認するのはもちろん、それに配慮することが大切になります。

また子どもが3歳になるまでは労働者本人と面談を実施し、育児に関する制度の説明や取得意向を確認する必要があります。それ以降も定期的な面談で個別の意向を確認することが望ましいとされています。

加えて子供に障害などがある場合は、短時間勤務や看護休暇などの利用期間を延ばすことが可能となったり、ひとり親の家庭の場合は、事業主側が看護休暇等の付与日数に配慮することが示されるなど、あらゆる指針ができました。

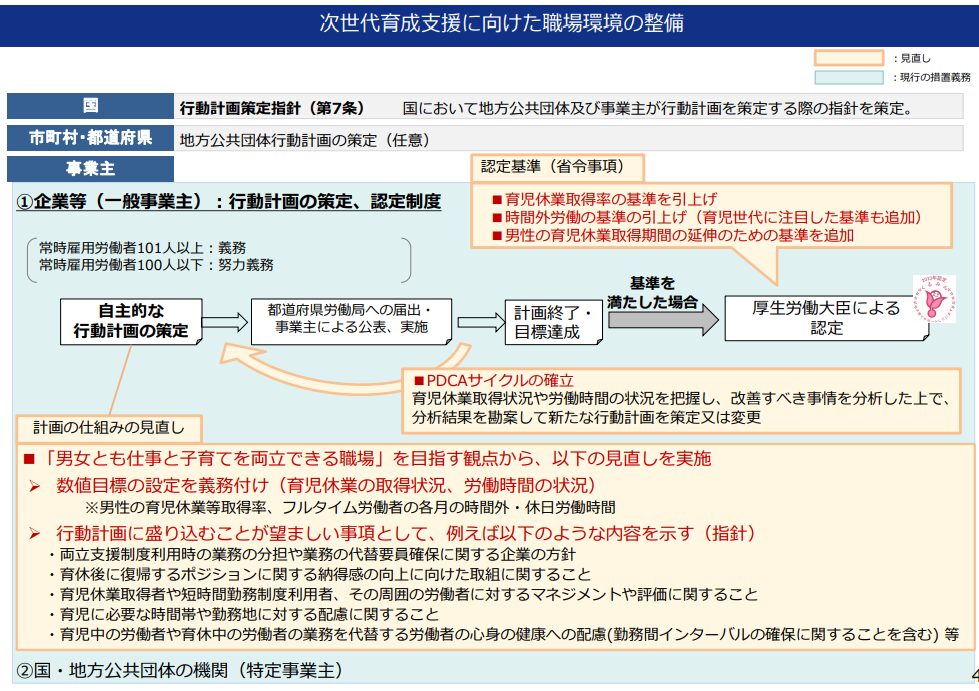

2-3. 行動計画の見直し

国において地方公共団体及び事業主が行動計画を策定する際の指針も見直されました。

男性の育児休業取得率やフルタイム労働者の各月の時間外・休日労働時間を数値目標として設定することの義務化や、育休後に復帰する際のポジションの納得度や育児中に勤務時間や勤務地に関する配慮などの推奨される指針なども示されました。

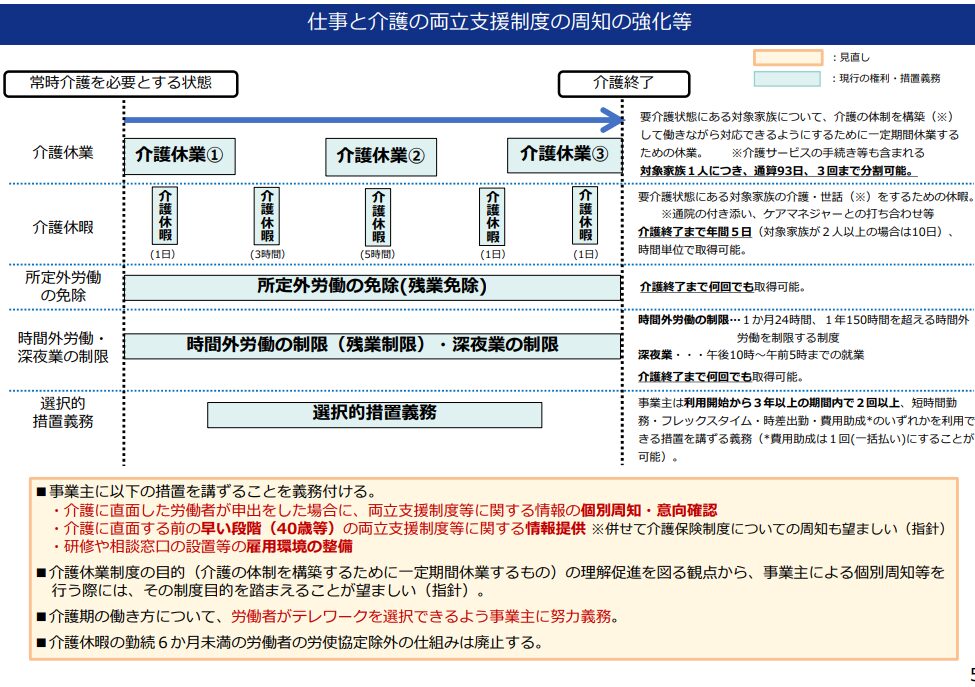

2-4. 仕事と介護の両立支援制度の認知を高める周知などの取り組み

介護離職を防止するための措置として、介護の対応が必要な労働者に向けて両立支援制度に関する周知や意向の確認を個別に対応することが義務付けられました。

また介護が必要になる前の段階から情報提供や、相談窓口を設けるなどの雇用環境の整備も求められました。加えて育児同様に、労働者がテレワークを選択できるよう事業主が対応することを努力義務として課されました。

3. 2021年改正、育児・介護休業法の改正ポイント

2021年に改正された育児・介護休業法は、2022年4月から3段階に分けて施行されます。ここでは改正の内容について詳しく解説しますので、5つのポイントをおさえておきましょう。

3-1. 雇用環境の整備、育休について周知や従業員の意向確認が義務化された

2022年4月から従業員本人や配偶者から妊娠・出産の報告を受けた場合、企業は育休制度について説明するとともに、取得の意向確認をすることが企業に義務付けられました。

説明すべき内容は、育休取得のことだけでなく、新設される産後パパ育休制度や育児休業給付金に関すること、休業中の社会保険料の取り扱いについてなどです。

個別の周知と意向確認は、面談や書面による交付でおこなわなければなりません。故意に取得させないような周知の仕方は法律で禁止されています。

3-2. 短時間勤務のパートでも取得できるようになった

2022年4月から有期雇用労働者の育児・介護休業取得の要件が緩和されました。

育児介護休業は正社員ではない有期雇用労働者も対象です。しかし、これまでは「①雇用期間が1年以上」「②子どもが1歳6ヵ月になるまでの間に契約が終了しないこと」が取得要件でした。

2022年4月からは、①が撤廃され、②のみになり要件が緩和されています。ただし、企業が労使協定を締結している場合、雇用期間1年未満の従業員は育児・介護休業の取得対象から除外することが可能です。

3-3. 産後パパ育休制度が新設された

2022年10月から新しい制度である産後パパ育休が開始されました。この制度は、男性版産休といわれることもありますが、正式名称は出生時育児休業です。

対象期間は子どもが生まれてから8週間で、そのうち4週間まで取得できます。産後パパ育休と従来の育児休業は併用することができます。

取得する4週間は2回に分割可能ですが、最初にまとめて申請する必要があります。なお、産後パパ育休期間も給付金支給の対象です。

また、産後パパ育休期間中に就業させることができる労働者についてあらかじめ労使協定を締結しているなど一定の条件を満たす場合は所定労働日数・所定労働時間の半分まで就業することも可能です。

通常の育児休業と同様に、産後パパ育休を従業員が申請した場合、企業は取得させる義務があります(労使協定であらかじめ取得を制限されている労働者を除く)。

3-4. 育児休業が分割取得できるようになった

産後パパ育休だけでなく、通常の育児休業も2回の分割取得が可能になります。夫婦で交代しながら取得することで、今までよりも柔軟に対応できるようになるでしょう。

また、育児休業を延長した場合、これまでは開始時点が1歳もしくは1歳6ヵ月に限定されていましたが、2022年10月以降は開始日が柔軟化されました。よって、延長期間中も交代で取得できるようになる点がポイントです。

3-5. 育休取得状況の公表が義務化される

従業員が1,000人を超える大企業は、2023年4月より育児休業取得状況を年に1度ホームページなどで公表することが義務付けられます。

公表が義務化される内容は、男性の育児休業取得率か、育児休業等と育児目的休暇の取得率です。

本章で述べたような法律の改正によって、企業は今まで以上に育児・介護休業が取得しやすい環境を整える必要があります。

次章では企業が対応すべきことを3点解説します。

4. 育児・介護休業法の改正への対応方法

育児・介護休業法の内容は、元々複雑なところがありましたが、改正によりますます実務対応が煩雑することが想定されます。

すでに一部は施行されていますが、今後新たに実施される内容もあるので、対応できるようにしておきましょう。

4-1. 労使協定・就業規則の規定を見直す

育児休業取得要件が緩和されたり、産後パパ育休制度が新設されたりするなど、育児休業に関するルールが変更されていますので、労使協定や就業規則の見直しが必要です。

申請方法や期間、休業中の労働条件など、新しく追加する項目や変更しなければならない点が数多くあるので、漏れがないよう記載しておきましょう。

就業規則を変更した後は、従業員に周知しなければなりません。また、労働基準監督署長への届出も必要になるので、忘れずに対応しましょう。

4-2. 育児休業に関する研修の実施や相談窓口を設置する

育児・介護休業法の改正により、育児休業の内容が大幅に変更されます。そのため、育児休業に関する研修を実施したり、相談できる体制を整えることが重要です。

研修では制度の概要だけでなく、具体的な取得方法についても説明しましょう。大切なことは、実態に即した内容で研修をおこなうことです。また、管理職など上層部への理解が深まるよう実施することが望ましいでしょう。

相談窓口に関しては、人事担当者がおこなうのが一般的ですが、社外に設ける方法もあります。形式的なものにならないよう、窓口があることを従業員に周知し、利用しやすい体制を整えましょう。

4-3. 人員を確保する

今までも育児・介護休業によって従業員が休業する場合に備えた人員確保が必要でしたが、今回の法改正によって「産後パパ育休」が追加されたなどことによって、これまでよりも育児休業の取得者が増える可能性があります。また、育児・介護休業を取得しやすい企業にしていくことは従業員の働きやすさにもつながるため企業にとって重要です。

育児・介護休業を取得しやすい環境づくりをする上で、人員を確保しておく必要があります。

「人が足りないから育児休業を取得しにくい」「業務のしわ寄せがくる」といったことを避けられるよう、企業は誰かが育児・介護休業を取得しても問題ないような組織作りをしていきましょう。

具体的には、育児・介護休業を取得する場合早めに申請してもらうことで、人員を確保する時間にゆとりを持たせることや、休業する人の業務を日頃から属人化させず、組織のほかの人ができる状態にすることなども重要です。

5. 育児介護休業法の改正ポイントをおさえて職場環境を整備しよう

育児・介護休業法ついて、改正ポイントや企業がおこなうべき対応を解説しました。

男性の育児休業取得率が上がると、夫婦で協力し合いながら育児ができるようになるため、結果として女性の離職を防ぐことにつながります。

急速に進んでいる少子高齢化社会では、多くの業界で人手不足が深刻化しているため、育児休業が取りやすい職場は、人材の定着率を上げることにも期待できるでしょう。

改正により、育児介護休業の内容が大きく変更されるので、実務対応が複雑になるかもしれません。しかし、厚生労働省発表の就業規則モデルなどを参考にして、企業担当者は変更点や追加点を従業員に周知し、柔軟に対応していくことが大切です。

「育児・介護休業のルールブック」を無料配布中!

「育休や介護休業を従業員が取得する際、何をすればいよいかわからない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」というお悩みをおもちではありませんか?

当サイトでは、そのような方に向け、従業員が育児・介護休業を取得する際に人事がおこなうべき手続きや、そもそもの育児・介護休業法の内容をわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。

また、2022年4月より段階的におこなわれている法改正の内容と対応方法も解説しているため、法律に則って適切に従業員の育児・介護休業に対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理

公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08

-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理

公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!

人事・労務管理

公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10

-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説

人事・労務管理

公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理

公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理

公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08