育児休業は延長できる?必要な手続きを徹底解説

育児休業は、子どもの養育を目的に「国が法律で定めた公的制度」を指します。

育児休業は原則として、子どもが1歳を迎える前日までの期間内であれば希望する時期に育児休業が取得可能です。

しかし、やむを得ない理由がある場合は最長で2年間の延長が可能なことをご存知でしょうか?

本記事では、育児休業の延長について必要書類や書き方などを徹底解説していきます。

上記と併せて、育児休業と併用した方が良い「育児に係る制度」も紹介しているので参考にしてください。

「育児・介護休業のルールブック」を無料配布中!

会社として、育休や介護休業の制度導入には対応はしてはいるものの 「取得できる期間は?」「取得中の給与の正しい支給方法は?」このようなより具体的な内容を正しく理解できていますか?

働く環境に関する法律は改正も多く、最新情報をキャッチアップすることは人事労務担当者によって業務負担になりがちです。

そんな方に向けて、当サイトでは今更聞けない人事がおこなうべき手続きや、そもそもの育児・介護休業法の内容をわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。

また、2022年4月より段階的におこなわれている法改正の内容と対応方法も解説しているため、法律に則って適切に従業員の育児・介護休業に対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. 育児休業の期間

育児休業は産前・産後休業の期間を終えた翌日から取得が可能となります。

- 産前休業:出産予定日の6週間前から取得が可能

- 産後休業:出産翌日から8週間まで適用される

育児休業は、原則として1人の子どもに対して2回まで取得できます。

子どもが1歳を迎える前日までの期間内であれば希望する時期に育児休業が取得可能です。

また、1歳を迎えたあとも一定の条件を満たす場合に限り、育児休業を延長することができます。いつまで育児休業が取得できるのか従業員から質問されたら回答できるようにしておきましょう。

なお、育児休業は、育児休業終了までに労働契約の期間が満了とならない従業員であれば、男女や雇用条件に関係なく取得ができます。

1-1. パパ・ママ育休プラスについて

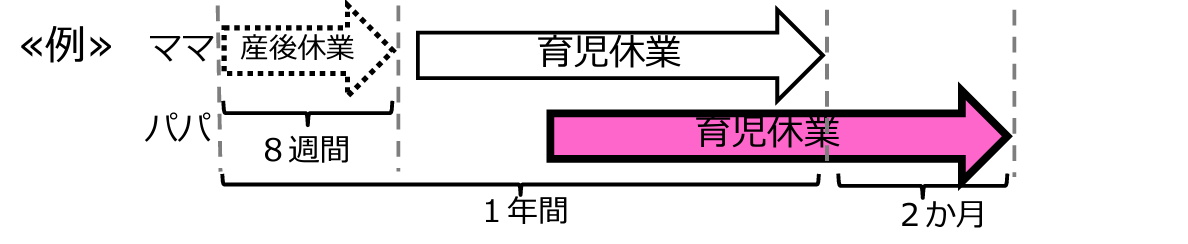

パパ・ママ育休プラスとは、父と母で共に育児休業を取る場合に休業期間を2ヵ月延長できる制度です。

近年では、育児と仕事の両立が日常となってきており、女性の社会進出が支援されるようになりました。

それゆえに、現在の「育児休業」の制度だけでは、育児と仕事の両立の負担を十分に補填することが難しくなってきています。

そのため、母親だけでなく「父親」も子育てをサポートできるように、「パパ・ママ育休プラス」の制度が導入されました。

パパ・ママ育休プラスは、下記の要件を満たしている場合に、育児休業期間を「1歳2ヵ月」までに延長できます。

- 育児休業を取得しようとする本人の配偶者が、子が1歳に達する日以前に育児休業を取得していること

- 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること

- 本人の育児休業開始予定日が、配偶者の育児休業の初日以降であること

本来、育児休業を延長する場合は「保育園に入園できない」「配偶者が死亡した」などのやむを得ない理由が必要です。

しかし、パパ・ママ育休プラスでは上記の要件を満たしていれば、やむを得ない事情がなくても「1歳2ヵ月まで延長が可能」なため、養育者が育児の状況に合わせながら長期間で育児に専念できます。

注意点として、母親と父親がそれぞれ2ヵ月延長されるわけではありません。

夫婦で取得のタイミングをずらせば、トータルの育児休業の期間が「1歳2ヵ月まで延長できる」ということをしっかりと理解しておきましょう。

1-2. 産後パパ育休について

2022年10月から、パパ・ママ育休プラスとは別に「産後パパ育休」という制度も開始されました。

産後パパ育休とは、父親の育休取得率アップを目的に導入された制度です。

原則として休業の2週間前までに申し出ることで、出生後8週間以内に4週間までの休暇を取得できます。

これは、通常の育児休業とは別の休業として分類されます。

そのため、産後パパ育休と併用してパパ・ママ育休プラスも利用できるのが大きな特徴です。

|

産後パパ育休(R4.10.1~) 育休とは別に取得可能 |

育児休業制度(R4.10.1~) |

育児休業制度(改正前) |

|

| 対象期間取得可能日数 | 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 | 原則子が1歳(最長2歳)まで | 原則子が1歳(最長2歳)まで |

| 申出期限 | 原則休業の2週間前まで | 原則1ヵ月前まで | 原則1ヵ月前まで |

| 分割取得 | 分割して2回取得可能(初めにまとめて申し出ることが必要) |

分割して2回取得可能(取得の際にそれぞれ申出) |

原則分割不可 |

| 休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能 | 原則就業不可 | 原則就業不可 |

| 1歳以降の延長 | ー | 育休開始日を柔軟化 | 育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定 |

| 1歳以降の再取得 | ー | 特別な事情がある場合に限り再取得可能 | 再取得不可 |

産後パパ育休は、初めにまとめて申し出れば、育児休業と同様に「分割して2回取得することが可能」です。

産後パパ育休の期間中は、原則として就業しないとされています。

しかし、所定労働日や所定労働時間の制限付きで「休業中の就業が認められている」ため、育児休業よりも比較的取得しやすい制度と言えるでしょう。

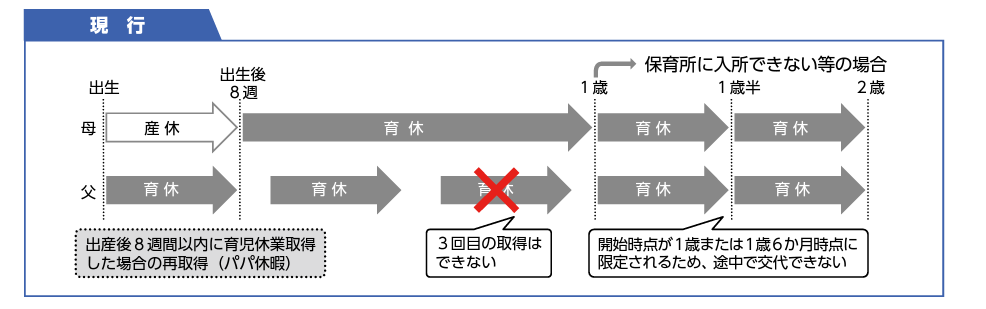

また、改正前の育児休業は、パパ休暇を利用する以外は「休業期間の分割取得が不可」となっていました。

しかし、2022年10月の法改正に伴い育児休業においても「2回まで分割取得が可能」に変更されました。

この改正によって、父親側は最大で4回まで分割が可能となり、育児の状況に応じて柔軟に母親の育児サポートができるようになると期待されています。

参考:厚生労働省 | 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内

2. 育児休業は延長できる?

育児休業は場合によっては延長することができます。

育児休業の取得期間は、原則子どもが1歳に達するまでとなっています。

ただし、子どもが1歳に達してもやむを得ない理由がある場合は、1歳6ヵ月から最長で2歳まで育児休業が延長できます。

具体的なやむを得ない理由は、下記が挙げられます。

- 保育所等の申込みをおこなっているが見つからないとき

- 子どもを養育する者が死亡やけが、病気などで養育が困難と状況になったとき

- 婚姻の解消などで子どもを養育する者と別居になったとき

- 新たな妊娠により6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定、または産後8週間を経過しないとき

上記のような理由がある場合は、子どもが1歳6ヵ月になるまで育児休業の延長が可能です。

さらに、1歳6ヵ月時点になった際に、状況が変わっていない場合は再度申請をして最長で2歳まで再延長ができます。

注意点として、延長措置は努力しても難しかった人への「例外的な対応」のため、1歳の時点で「2歳まで延長を希望する」といった申請は認められていません。

また、これらの育児休業の延長は「育休終了後に復職見込みがある」ことも条件となっています。

3. 育児休業の延長に必要な手続き

育児休業を延長する場合、勤務先である会社に申請します。

育児休業の延長の「申請方法」や「申請時期」は企業ごとに異なるため、企業規則に則って申請をしましょう。

申請時に必要な書類は、下記3つです。

- 育児休業給付金支給申請書

- 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など賃金額や支払状況を証明する書類

- 育児休業延長に必要な確認書類

| 育児休業の延長が必要な理由 | 育児休業延長に必要な確認書類 |

| 保育所等の申込みをおこなっているが見つからない | 市町村より発行された証明書(保育のも申込みをおこない、かつ1歳の誕生日または1歳6ヵ月到達日の翌日において保育がおこなわれていないことが確認できる市町村が発行した証明書などが必要) |

| 子どもを養育する者が死亡して養育が困難な状況になった | 住民用の写し・母子健康手帳 |

| 子どもを養育する者がケガや病気などで養育が困難な状況になった | 医師の診断書 |

| 婚姻の解消などで子どもを養育する者と別居になった | 住民票の写し・母子健康手帳 |

| 新たな妊娠・出産予定 | 産前産後に係る母子健康手帳 |

なお、3の「育児休業延長に必要な確認書類」は、延長理由によって異なります。

不明点がある場合は、なるべく早い段階で会社の担当者に確認しておくことが得策です。

4. 育児休業の延長について

育児休業の取得期間は、原則子どもが1歳に達するまでとなっています。

ただし、子どもが1歳に達してもやむを得ない理由がある場合は、1歳6ヵ月から最長で2歳まで育児休業が延長できます。

とはいえ、育児休業の延長は「例外的な措置」であるため、認められないケースもあります。

そのため、育児休業と併用して「パパ・ママ育休プラス」「産後パパ育休」を活用することをおすすめします。

パパ・ママ育休プラスは、一定の要件を満たしていれば、やむを得ない事情がなくても「1歳2ヵ月まで延長が可能」なため、母親と父親が、育児の状況に合わせながら長期間で育児休業を活用できます。

さらに、産後パパ育休では、原則休業の2週間前までに申し出ることで、出生後8週間以内に4週間までの休暇を2回分割して取得できます。

近年では、育児と仕事の両立が日常となってきており、女性の社会進出が支援されるようになりました。

そのため、母親だけでなく「父親」も子育てをサポートできるように、日本では年々「育児を支援する制度が導入」されてきています。

これらの制度を有効に活用することで、ゆとりを持ちながら育児と仕事の両立を実現することができるでしょう。

「育児・介護休業のルールブック」を無料配布中!

「育休や介護休業を従業員が取得する際、何をすればいよいかわからない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」というお悩みをおもちではありませんか?

当サイトでは、そのような方に向け、従業員が育児・介護休業を取得する際に人事がおこなうべき手続きや、そもそもの育児・介護休業法の内容をわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。

また、2022年4月より段階的におこなわれている法改正の内容と対応方法も解説しているため、法律に則って適切に従業員の育児・介護休業に対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08

-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2024.07.31

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!

人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2024.08.05

-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説

人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2024.08.22

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2024.10.16

労務管理の関連記事

-

【2024年最新】労務管理システムとは?自社に最も適した選び方や導入するメリットを解説!

人事・労務管理公開日:2024.08.22更新日:2024.08.22

-

【2024年4月】労働条件明示のルール改正の内容は?企業の対応や注意点を解説

人事・労務管理公開日:2023.10.27更新日:2024.10.18

-

社員の離職防止の施策とは?原因や成功事例を詳しく解説

人事・労務管理公開日:2023.10.27更新日:2024.09.03