育児休業中は社会保険料免除?期間や手続きを詳しく紹介

更新日: 2024.7.11

公開日: 2022.9.13

OHSUGI

育児休業は「国が法律で定めた公的制度」で、原則子どもが1歳に達するまで取得が可能です。

育児休業中は、男性、女性関係なく会社を休んで子育てに専念できる期間ですが、その間医療保険や年金は支払わなければいけないのか不安に思っている方も多いのではないでしょうか。

結論からいうと、育児休業中は「社会保険料が免除」されます。

本記事では、育児休業中の社会保険料免除について詳しく紹介していきます。

また、2022年10月から育児・介護休業法が改正され、育児休業中の社会保険料に関しても改正が行われました。

法改正後の変更内容においても徹底解説しているため、参考にしてください。

「育児・介護休業のルールブック」を無料配布中!

会社として、育休や介護休業の制度導入には対応はしてはいるものの 「取得できる期間は?」「取得中の給与の正しい支給方法は?」このようなより具体的な内容を正しく理解できていますか?

働く環境に関する法律は改正も多く、最新情報をキャッチアップすることは人事労務担当者によって業務負担になりがちです。

そんな方に向けて、当サイトでは今更聞けない人事がおこなうべき手続きや、そもそもの育児・介護休業法の内容をわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。

また、2022年4月より段階的におこなわれている法改正の内容と対応方法も解説しているため、法律に則って適切に従業員の育児・介護休業に対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. 育児休業中は社会保険料免除になる?

育児休業中は社会保険料が免除になります。

育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者が育児休業の期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担が免除されます。

引用:厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)|日本年金機構

育児休業中は、被保険者だけでなく事業主も負担が免除されます。

社会保険料は自動的に免除になるのではなく「事業主」が申し込みをしておく必要があります。

後からトラブルにならないためにも、事前に準備しておくと良いでしょう。

1-1. 2022年10月から法改正が実施

2022年10月から、育児・介護休業法が改正されます。

それに伴い、育児休業中の社会保険料に関しても改正が行われました。

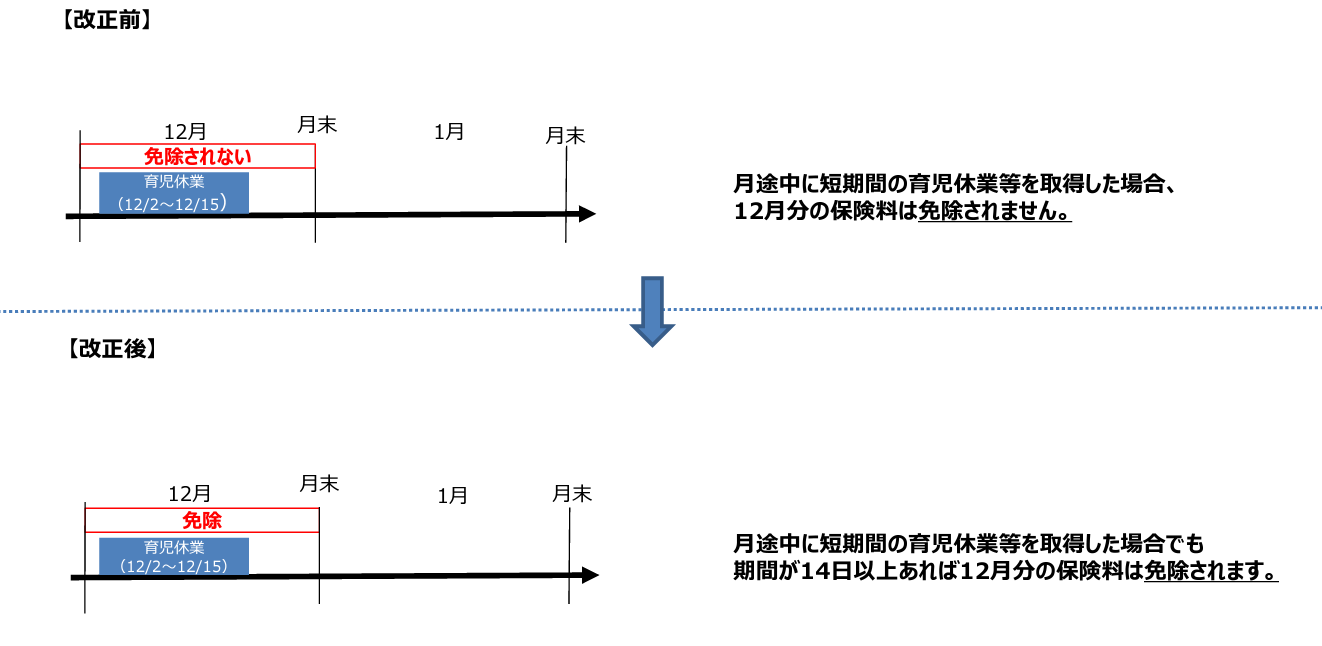

改正前までは、月末の時点で育児休業を取得している場合、該当月に支払われる給与や賞与に係る社会保険料は、被保険者(育児休業を取得する人)と事業主どちらも免除となっていました。

しかし、上記の仕組みだと月末を過ぎるかどうかで社会保険料の免除の有無が変わってきてしまうため、不公平だという声が挙げられていました。

さらに、賞与月の月末に育児休業を取得した場合は賞与に係る社会保険料が免除されることから、保険料を免除する目的で育児休業の開始月を選択するケースもみられるように。

これらの問題点や課題点を改善するために、2022年10月から社会保険料免除が下記のように見直されました。

- 同月内に14日以上の育児休業等を取得した場合には当該月の保険料を免除

- 賞与に係る保険料については1月を超える育児休業等を取得している場合に限り免除

- 連続する2つ以上の育児休業等を取得する場合は1つの育児休業等とみなして保険料免除

改正後は、育児休業開始日と終了予定日の翌日が同じ月である場合、その期間が「14日以上の場合」に社会保険料が免除の対象になりました。

育児休業期間の最終月が、前月以前から取得している場合は、その月の月末日が育児休業期間か、その月中に育児休業を14日以上取得している場合を除き免除されなくなりました。

例えば、12月2日から12月15日まで育児休暇を取得する場合、14日以上の取得期間となるため社会保険料は免除になります。

同様に、賞与においては育児休業の期間が連続して1ヶ月を超える場合に社会保険料免除の対象となります。

例えば、12月30日から1/1日の場合は、1ヶ月を超える取得期間とならないため、賞与における社会保険料の免除は対象外となります。

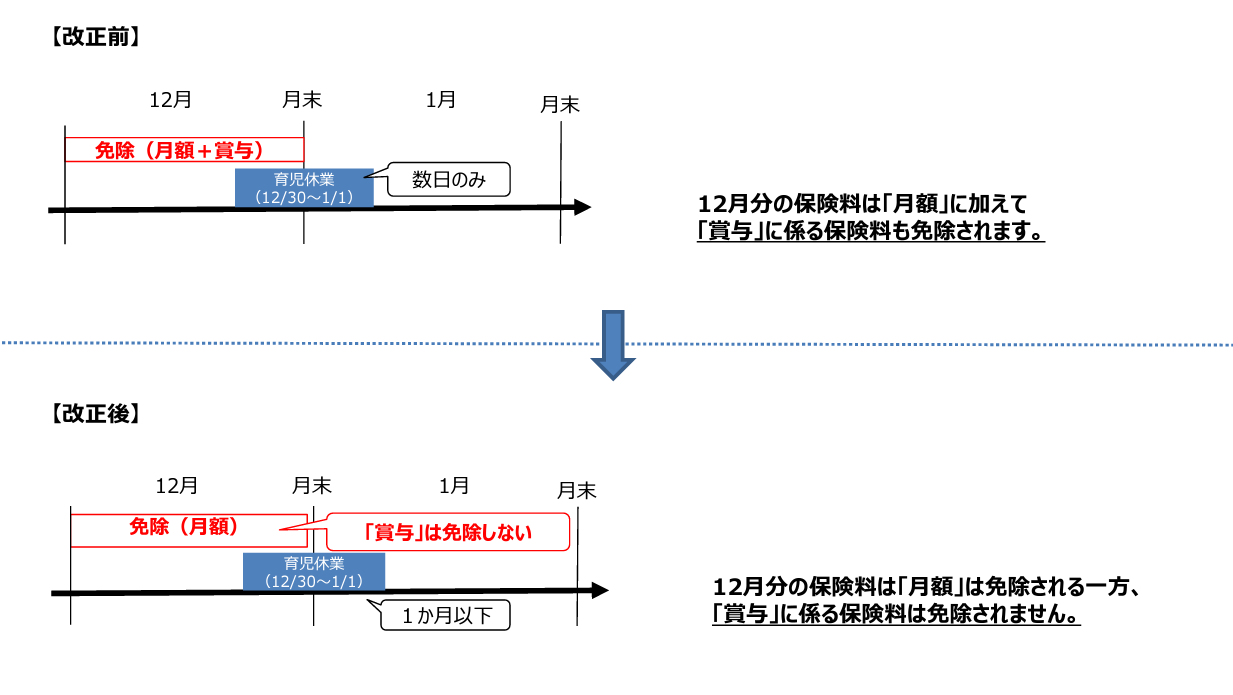

また、上記2つの改正に加えて、連続する2つ以上の育児休業等を取得する場合は1つの育児休業等とみなして保険料免除となりました。

この改正案をすることで「同月内に14日以上の育児休業等を取得した場合には当該月の保険料を免除」における課題点をなくすことができます。

例えば、12月10日から1/10日、1月11日から1月24日までで、連続する育児休業を2つに分割して取得します。

本来であれば免除されますが、改正後は2つに分割した育児休業は「1つの育児休業」とみなされるため、1月分の社会保険料は免除の対象外となります。

給与・賞与に係る社会保険料において、細かな改正があるため、申し込む前にしっかりと確認し理解を深めておきましょう。

2. 社会保険料が免除になる期間

2022年10月改正後からは、同月内に14日以上の育児休業等を取得した場合の「当該月のみ」保険料を免除されます。

例えば、12月20日から1月24日まで育児休暇を取得する場合に、12月の保険料は免除されますが1月の保険料は免除の対象外となります。

また、育児休業により社会保険料が免除された際に「将来受けとる年金額」に影響はないので安心してください。

免除されている期間においても納付が記録されるため、将来受け取れる年金額が減額することはありません。

3. 社会保険料免除のための手続き

社会保険料免除のための手続きは、被保険者(育児休業を取得する人)ではなく、「事業主」が年金事務所に提出して行うのが一般的です。

育児休業における社会保険料免除の手続きの流れは以下の通りです。

- 被保険者から事業主に申し出る

- 事業主が申出書を年金事務所へ提出する

- 育児休暇期間に伴い社会保険料の免除が行われる

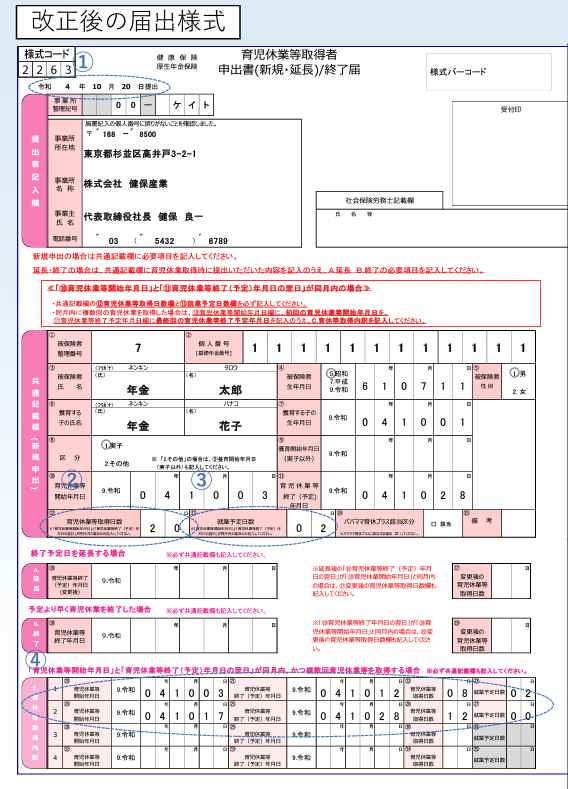

2022年10月以降は法改正に対応するために、育児休業等取得日数を記入する項目を追加するなど、届出書が変更になります。

届出書には、育児休業等の開始年月日と終了年月日の翌日が同月内である場合、育児休業等の日数を記載しましょう。

また、同月内に複数回に分けて育児休業等を取得する場合、その月に取得する最後の育児休業等の届出時にまとめて提出することが可能です。

記載した届出書を年金事務所へ事業主が提出し、改正法に該当していれば社会保険料の免除が行われます。

4. 育児休業中の社会保険料免除

育児休業中は、被保険者だけでなく事業主も負担が免除されます。

2022年10月から、育児・介護休業法が改正されます。

それに伴い、育児休業中の社会保険料に関しても改正が行われました。

| 改正前 | 改正後 | |

| 短期間の育児休業等を取得した場合の取扱い |

・月末時点で育児休業等を取得している場合は短期間であっても免除される ・月途中で取得して月末の前日に終了した場合は免除されない |

従来の要件に加え、同月内に14日以上の育児休業等を取得した場合にも保険料が免除される |

| 賞与月に育児休業等を取得している場合の取扱い | 月末時点で育児休業等を取得している場合は短期間であっても当月の賞与に係る保険料が免除される | 育児休業等の期間が1ヵ月超の場合に限り、賞与に係る保険料が免除される |

給与・賞与に係る社会保険料において、細かな改正があるため、申し込む前にしっかりと確認し理解を深めておきましょう。

また、社会保険料免除のための手続きは、被保険者(育児休業を取得する人)ではなく、「事業主」が年金事務所に提出して行うのが一般的です。

4. 育児休業中は社会保険料が免除される

育児休業中は社会保険料が免除されます。しかし、2022年10月以降は法改正に対応するために、育児休業等取得日数を記入する項目を追加するなど、届出書が変更になっています。育児休業等の開始年月日と終了年月日の翌日が同月内である場合、届出書には育児休業等の日数を記載しましょう。育児休業中の社会保険料免除は被保険者から事業主に申し出たうえで、事業主が申出書を年金事務所へ提出する必要があります。本記事を読んでスムーズに手続きが進められるように準備しておきましょう。

「育児・介護休業のルールブック」を無料配布中!

「育休や介護休業を従業員が取得する際、何をすればいよいかわからない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」というお悩みをおもちではありませんか?

当サイトでは、そのような方に向け、従業員が育児・介護休業を取得する際に人事がおこなうべき手続きや、そもそもの育児・介護休業法の内容をわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。

また、2022年4月より段階的におこなわれている法改正の内容と対応方法も解説しているため、法律に則って適切に従業員の育児・介護休業に対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理

公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08

-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理

公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!

人事・労務管理

公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10

-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説

人事・労務管理

公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理

公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理

公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08

引用:

引用:

引用:

引用: