育児休暇とは?育児休業との違いや期間について徹底解説

更新日: 2024.7.11

公開日: 2022.9.13

OHSUGI

男女の育児休業の取得率増加に伴い「育児休暇」という言葉も耳にする機会が増えるようになりました。

育児休暇は、育児休業とは異なり「会社の休暇制度のひとつ」であり、事業主が独自に設置するものです。

育児休暇の浸透率は高いものではないゆえに、育児休暇と育児休業の違いが曖昧な人が多いのが現状です。

とはいえ、育児休暇を導入することで、従業員にとっても企業にとっても「プラスとなる部分」は非常に多いです。

そこで本記事では、育児休暇のメリットや育児休業との違いについて徹底解説していきます。

「育児・介護休業のルールブック」を無料配布中!

会社として、育休や介護休業の制度導入には対応はしてはいるものの 「取得できる期間は?」「取得中の給与の正しい支給方法は?」このようなより具体的な内容を正しく理解できていますか?

働く環境に関する法律は改正も多く、最新情報をキャッチアップすることは人事労務担当者によって業務負担になりがちです。

そんな方に向けて、当サイトでは今更聞けない人事がおこなうべき手続きや、そもそもの育児・介護休業法の内容をわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。

また、2022年4月より段階的におこなわれている法改正の内容と対応方法も解説しているため、法律に則って適切に従業員の育児・介護休業に対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. 育児休暇とは?

育児休暇とは、従業員の育児支援のために設けられている「会社の制度」です。

育児休業とは異なり、育児休暇は法律で定められたものではなく、各企業で独自に設置する制度です。

育児・介護休業法では、2017年改正後に育児目的休暇の設置の「努力義務」を課しました。

しかし、育児休暇の内容の多くが企業や事業主の判断に委ねられており、厳格な決まりがありません。

そのため、期間中は有給なのか無給なのか、対象者の範囲はどこまでなのかは、企業によって異なります。

「育休」という言葉を聞くと、育児休暇より育児休業の方を思い浮かべてしまうように、まだ社会では「育児休暇」の浸透率は低く、導入している会社も少ないです。

また、導入していても実際に従業員が、育児休暇という会社の制度を利用している機会が少ないのも現状です。

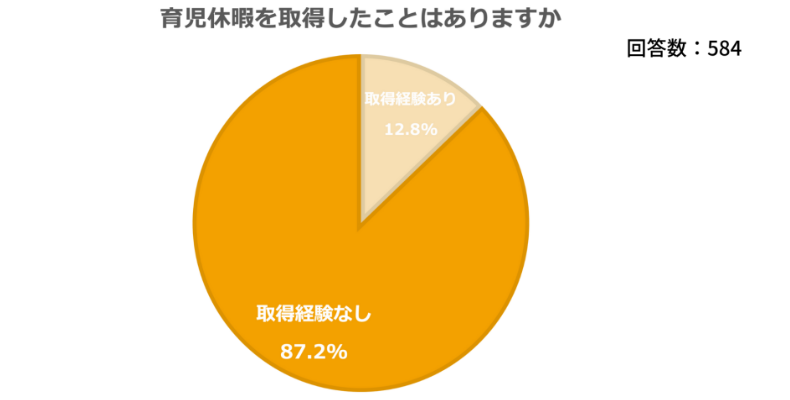

実際に、株式会社ライボが運営するJob総研の行った「育児休暇の取得率」の調査では、87.2%の人は取得したことがないと答えています。

上記の結果からも、育児休業よりも取得率がまだ低下していることが分かります。

そのため、育児休暇を積極的に導入している企業は、従業員の出産・育児支援が手厚い企業と考えて良いでしょう。

1-1. 育児休暇の導入するメリット

育児休業があるなかで、企業が「育児休暇を導入するメリット」は下記3つです。

- 会社のアピールポイントになる

- 育児を理由とした従業員の離職が減る

- 働く女性の活躍を支援できる

前述した通り、育児休暇の導入は企業ごとに検討が可能なため、育児休暇が浸透していない部分も多いです。

そのため、育児休暇を積極的に導入した企業があれば、他の企業との差別化に繋がり、新しい人材確保をする際のアピールポイントになるでしょう。

また、育児休暇を導入することで、育児を理由とした退職が減少し、働く女性をサポートできる支援活動が行えるのも大きなメリットと言えます。

2. 育児休暇と育児休業の違い

「育休」と聞くと、育児休暇と育児休業を混同して考えてしまっている方も多いのではないでしょうか?

育児休暇と育児休業は、異なる制度であるため、きちんと理解しておくことが大切です。

育児休業は、「国が法律で定めた公的制度」を指します。

育児休暇の場合、企業によって対象者や期間が企業によって異なります。それに対して、育児休業はどの企業においても原則として対象者や期間が同じです。

| 育児休暇 | 育児休業 | |

| 概要 | 従業員の育児支援のために設けられている会社の制度 | 国が法律で定めた公的な制度 |

| 対象者 | 企業によって異なる |

・1歳に満たない子どもを育児する男女従業員 ・入社後1年半が経過している従業員 |

| 給付金 | 企業によって異なる | 給付金制度あり |

| 期間 | 企業によって異なる |

子どもが1歳未満(最長で2歳未満)の期間 |

| 採用アピール | 導入している企業が少ないためアピールポイントになる | 法律のため採用活動ではアピールポイントになりづらい |

育児休業の取得期間は、原則子どもが1歳に達するまでとなっています。

ただし、子どもが1歳に達しても保育所が見つからないなどのやむを得ない理由がある場合は最長で2年まで育児休業が延長できます。

育児休暇と育児休業を組み合わせて活用すれば、最長で2年から3年の育休を取得できるケースもあります。

また、育児休業から復職後も、サポートしてもらえる制度が多く存在します。

- 所定労働時間を短くする短時間勤務制度(3歳まで)

- 病気やけがをした子の世話をするための看護休暇(年5日、子が2人以上の場合は10日)

- 残業(所定外労働)を免除する制度(3歳まで)

上記のような制度もうまく利用しながら、育児休業から復職へ繋げられると良いでしょう。

2-1. 期間の違い

育児休暇と育児休業とでは休暇期間が異なります。育児休暇は会社の制度のため、就業規則などによって異なります。一方、育児休業で休める期間は法律で定められています。育児休業では子どもが1歳未満(最長で2歳未満)の期間であれば、休業が可能です。

2-2. 対象者の違い

対象者も育児休暇と育児休業とでは異なります。育児休暇は会社ごとに対象となる従業員が異なります。対して、育児休業では次のような従業員が対象です。

- 1歳に満たない子どもを育児する男女従業員

- 入社後1年半が経過している従業員

3. 育児休暇の期間・対象者

前述したとおり、育児休暇の導入・ルールは企業によって異なるため、明確な期間・対象者は統一されていません。

とはいえ、実際に育児休暇を企業独自で設けているところも多く存在します。

実際に育児休暇を導入している企業の事例は下記の通りです。

| 企業名 | 育児休暇に関する導入事例 |

| 株式会社丸井グループ | 子どもが1歳になるまでの間に最大7日間有給を取得可能 |

| 株式会社リクルート | 男性育児休暇制度を最大20日、内5日取得を必須化 |

| 日本生命保険相互会社 | 育児休業の最初の7日を有給化して、有給分の休暇取得を推奨 |

| 全日本空輸株式会社 | 出産時及び子の満1歳誕生日当日まで特別休暇3日間(有給)を取得することが可能 |

この他にも企業によって、育児休暇に関する導入やルールは多くあります。

企業・従業員にとって、メリットとなる育児休暇制度を導入することで、より良い企業の発展に繋がるでしょう。

4. 育児休暇導入のポイント

育児休暇を導入する際は次のようなポイントを押さえておきましょう。

- 制度の周知徹底

- ハラスメントの防止

- 不利益扱いの注意

4-1. 制度の周知徹底

育児休暇制度を導入するのであれば、従業員に対して制度を周知しましょう。育児休暇制度を設けても従業員に周知ができていなければ、利用者は現れません。そのため、自社が導入した育児休暇制度がどのようなものなのかを従業員に周知徹底しましょう。

4-2. ハラスメントの防止

従業員が自社の育児休暇制度を利用しやすくするためには、ハラスメントの防止に取り組みましょう。例えば育児休暇制度を利用すること理由に、嫌がらせをするといったハラスメントの防止に取り組む必要があります。自社の育児休暇制度の対象者が女性従業員とは限りません。男性従業員が対象者である場合でも、育児休暇を取りやすい環境を整えましょう。

4-3. 不利益扱いの注意

不利益扱いとは労働者の権利の行使を妨げるような扱いをすることです。自社で設けた育児休暇制度を利用したことをきっかけに不利益扱い発生しないように注意しましょう。例えば契約の更新をしない、解雇するといった不利益扱いは避けましょう。

5. 育児休業と育児休暇の違いや期間について把握しておこう

育児休暇とは、従業員の育児支援のために設けられている「会社の制度」です。

国で定められている「育児休業」とは異なり、育児休暇は各企業で独自に導入するものです。

育児休業が存在しているゆえに、いまだに育児休暇の浸透率が低く、導入している企業でも「取得できない人が多い」のが現状です。

そのため、育児休暇を積極的に導入・活用した企業があれば、他の企業との差別化になり、新しい人材確保をする際のアピールポイントになるでしょう。

さらに育児休暇を導入することで、従業員の定着率がアップするだけでなく、働く女性の活躍をサポートできる支援活動が行えるのも大きなメリットと言えます。

近年では、育児と仕事の両立が日常となってきており、どちらにおいても男女の境目がなくなりつつあります。

それゆえに、現在の「育児休業」の制度だけでは、育児と仕事の両立の負担を十分に補填することが難しくなってきているのが現状です。

育児休暇を導入することは、従業員にとっても企業にとっても「プラスとなる部分」は非常に多いです。

企業が現代に合った従業員のニーズに応え、積極的に支援してあげることが企業に求められている最善の努力と言えるでしょう。

本記事を参考に、育児休暇の導入や利用を検討してみてください。

「育児・介護休業のルールブック」を無料配布中!

「育休や介護休業を従業員が取得する際、何をすればいよいかわからない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」というお悩みをおもちではありませんか?

当サイトでは、そのような方に向け、従業員が育児・介護休業を取得する際に人事がおこなうべき手続きや、そもそもの育児・介護休業法の内容をわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。

また、2022年4月より段階的におこなわれている法改正の内容と対応方法も解説しているため、法律に則って適切に従業員の育児・介護休業に対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理

公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08

-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理

公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!

人事・労務管理

公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10

-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説

人事・労務管理

公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理

公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理

公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08