育児介護休業法とは?制度内容と2025年改正を簡単にわかりやすく解説

更新日: 2026.2.19 公開日: 2022.9.16 jinjer Blog 編集部

育児介護休業法は、仕事と育児・介護を両立し、働き続けられるように支援するための法律です。育児介護休業法は、社会の変化にあわせて改正が繰り返され、近年は男性の育休取得促進のために大きな見直しがおこなわれています。

そのため、「制度が複雑」「法改正が多く、改正内容を追えていない」と悩む人事労務担当者も少なくありません。

本記事では、育児介護休業法の概要と最新の法改正、企業に求められる対応までわかりやすく解説します。

目次

育児・介護休業に関する法改正が2025年4月と10月の2段階で施行されました。特に、育休取得率の公表義務拡大など、担当者が押さえておくべきポイントは多岐にわたります。

本資料では、最新の法改正にスムーズに対応するための実務ポイントを網羅的に解説します。

◆この資料でわかること

- 育児・介護休業法の基本と最新の法改正について

- 給付金・社会保険料の申請手続きと注意点

- 法律で義務付けられた従業員への個別周知・意向確認の進め方

- 子の看護休暇や時短勤務など、各種両立支援制度の概要

2025年10月施行の改正内容も詳しく解説しています。「このケース、どう対応すれば?」といった実務のお悩みをお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. 育児介護休業法とは?

育児介護休業法には、育児や介護についての休業や休暇、企業が講ずべき措置が定められています。育児や介護のために休業する従業員の仕事と家庭を両立させ、社会を発展させることを目的として、制定されました。

その目的を達成するため、主に次のような事項を規定しています。

- 育児のための制度(例:育児休業や産後パパ育休)

- 介護のための制度(例:介護休業など)

- 休暇制度(休業よりも短い期間の休みのこと。例:子の看護休暇や介護休暇)

- 仕事と育児・介護との両立のための制度(例:短時間勤務や深夜業の制限)

- 会社側に求める運用(例:個別周知や休業・休暇を取得しやすい環境整備)

- 不利益な取り扱いやハラスメントの防止 など

育児介護休業法があることで、従業員は育児と介護期間中にさまざまな制度を利用できます。また、近年は社会の変化にあわせて法改正が続いており、中でも男性の育児休業取得を促すための改正が続いています。

2025年4月・10月の育児介護休業法の改正ポイントは次のとおりです。

▼2025年10月の法改正のポイント

1.育児期の柔軟な働き方を実現するための措置等の義務化

2.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取、配慮の義務化

▼2025年4月の法改正のポイント

1.子の看護等休暇への見直し、対象年齢の拡大と労使協定による除外対象者の変更

2.所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

3.短時間勤務の代替措置にテレワークを追加、育児のためのテレワーク導入の努力義務化

4.育児休業取得状況の公表義務拡大(従業員数300人超)

5.介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

6.介護離職防止のための雇用環境の整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

7.介護のためのテレワーク導入の努力義務化

活用によって仕事と育児・介護の両立に近づきますが、企業側が制度を十分に理解し適切な運用、周知ができなければ、従業員が十分に活用できません。法改正にあわせた就業規則の改正や社内ルールの見直しをおこなうために、2章以降で、詳細を確認していきましょう。

2. 育児介護休業法で定められている4つの休業・休暇制度

育児介護休業法には、長期間の「休業」だけでなく、短期で柔軟に利用できる「休暇」も定められています。ここでは、代表的な4つの制度の目的や内容を解説するので、制度の内容を理解していきましょう。

2-1. 育児休業

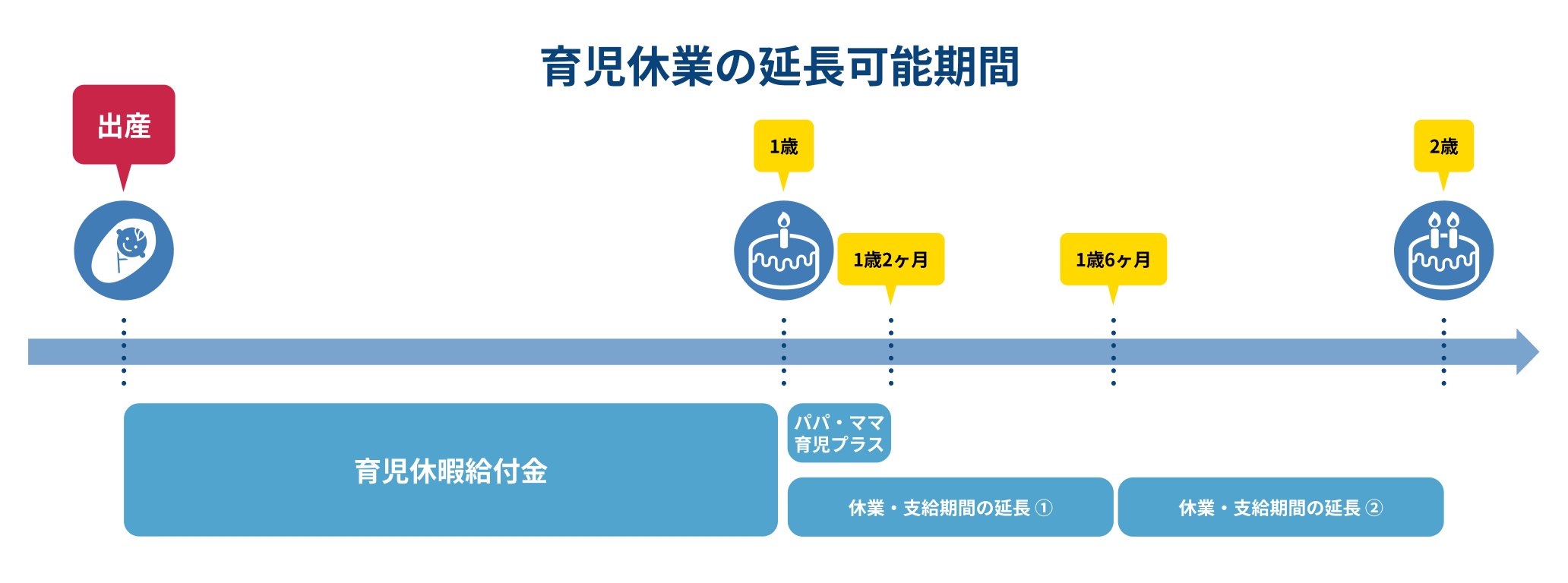

育児休業とは、子を養育する労働者が、子の出生から一定期間、休業できる制度です。原則として、子が1歳になるまで取得できます。保育所に入れないなどの特別な事情がある場合は、子が1歳6ヵ月まで延長可能です。6ヵ月の延長後、同じように特別な事情がある場合は、最長で2歳になるまで延長できます。以前は1回しか取得できませんでしたが、法改正によって2回に分けて取得できるようになりました。

また、夫婦で協力して育児をおこなうことを支援するため、「パパ・ママ育休プラス」という制度もあります。夫婦がともに育児休業を取得する場合、夫婦のうち、後から育児休業を取得したほうが、育児休業を子が1歳2ヵ月になるまで延長可能です。

関連記事:パパ・ママ育休プラスとは?取得条件や給付金、出生児育児休業との違いをわかりやすく解説

さらに、令和4年の法改正により、男性の育休取得を促進する目的で、出生時育児休業が創設されました。この制度は子の出生後8週間以内に最大4週間取得できる育児休業制度のため通称「産後パパ育休」とよばれています。

また、育児休業中は、要件を満たしている場合、雇用保険から給付があり、通常の育児休業は「育児休業給付金」を、産後パパ育休は「出生時育児休業給付金」を企業が申請します。

関連記事:育児休業とは?最新の法改正から給付金、取得期間、男性の育休取得などわかりやすく解説

関連記事:産後パパ育休とは?育児休暇との違いや申請方法、給付金について解説

2-2. 子の看護等休暇

子の看護等休暇は、労働者が子の看護などのために取得できる休暇制度のことで、年次有給休暇とは別に取得できます。子の急な病気やケガなど、予測できない事態に対応するための制度で、時間単位での取得も可能です。

2025年の法改正によって対象となる子の範囲が小学校3年生修了までに拡大され、取得要件にも入学式の参列など看護以外の要件も追加されています。子が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日を上限として取得可能です。

年次有給休暇扱いにすることは義務ではないため無給休暇としても構いませんが、福利厚生として「子の看護等休暇」を有給休暇として導入する企業も増えてきています。

関連記事:看護休暇とは?企業側のメリットや運用時の注意点を解説

2-3. 介護休業

介護休業は、要介護状態にある家族を介護するための休業制度です。日々の短期的な介護ではなく、家族が介護に直面した際に、仕事と両立しながら介護の体制を整えるための時間を確保することが目的です。

例えば、ケアマネジャーとの相談、介護サービスの契約、施設入所の準備など比較的長期的な休業としての利用が想定されています。

取得できる日数は対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分割して取得可能です。休業中は、雇用保険から「介護休業給付金」が支給されます。

関連記事:介護休業の取得条件とは?介護休業給付金の条件も解説

2-4. 介護休暇

介護休暇は、要介護状態にある家族の世話や身の回りのサポートをするために、1日単位や時間単位で取得できる休暇制度です。

長期的な休業を想定している介護休業に対して介護休暇は、日々の通院の付き添いや役所の手続きなど、短期・単発の用事への対応を目的としています。こちらも子の看護等休暇と同様に、年次有給休暇とは別に取得可能です。

対象家族が1人の場合年5日、対象家族が2人以上の場合年10日が上限です。

こちらも有給休暇として与えることは義務ではないため、法律上は休暇中の賃金を保障せず無給休暇としても問題はありません。

3. 2025年4月・10月の育児介護休業法の改正

育児介護休業法は、社会情勢や家族のあり方の変化に対応するため、これまで何度も大きな改正を重ねてきました。2025年には企業の体制整備を促す、重要な法改正が施行され、従業員への両立支援は新たな段階に入りました。ここでは、最新の改正内容と過去の主要な改正内容を解説します。

3-1. 2025年10月法改正

2025年10月1日には、主に次の2つの法改正が施行されました。

①育児期の柔軟な働き方を実現するための措置等の義務化

事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置として、次の5つの選択して講ずべき措置の中から、2つ以上を選択して制度として運用しなければなりません。

1.始業時刻等の変更

2.テレワーク等(10日以上/月)

3.保育施設の設置運営等

4.就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(10日以上/年)

5.短時間勤務制度

また、これらのうちから選択した措置について、「3歳未満の子を養育する労働者」に対し、個別の周知と意向確認をおこなう義務が生じました。

|

周知時期 |

労働者の子が3歳の誕生日の1ヵ月前までの1年間 (1歳11ヵ月に達する日の翌々日から2歳11ヵ月に達する日の翌日まで) |

|

周知事項 |

1.選択した柔軟な働き方を実現するための措置の内容 2.対象措置の申出先 3.所定外労働・時間外労働・深夜業の制限に関する制度 |

|

個別周知・意向確認の方法 |

意向確認の方法:面談、書面交付、FAX、電子メール等のいずれか |

②仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取、配慮の義務化

妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する事項について、労働者の意向を個別に聴取する必要があります。

|

意向確認時期 |

1.労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき 2.労働者の子が3歳の誕生日の1ヵ月前までの1年間 (1歳11ヵ月に達する日の翌々日から2歳11ヵ月に達する日の翌日まで) |

|

聴取内容 |

1.勤務時間帯(始業および終業の時刻) 2.勤務地(就業の場所) 3.両立支援制度等の利用期間 4.仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等) |

|

意向聴取の方法 |

面談、書面交付、FAX、電子メール等のいずれか |

参考:育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法の2024(令和6)年改正ポイント|厚生労働省

2025年10月に施行された内容は、次の記事でより詳しく解説しています。

関連記事:2025年10月施行!柔軟な働き方を実現するための措置の内容と企業の対応事項を解説

3-2. 2025年4月法改正

2025年4月1日には、主に次の7つの法改正が施行されました。

①子の看護等休暇への見直し、対象年齢の拡大と労使協定による除外対象者の変更

労働者が子の看護休暇制度をより利用しやすくするため、次のとおり制度の見直しがおこなわれました。

|

改正前 |

改正後 |

|

|

名称の変更 |

子の看護休暇 |

子の看護等休暇 |

|

対象年齢拡大 |

小学校就学の始期に達するまで |

小学校3年生修了まで |

|

取得できる理由に3・4追加 |

1.病気・けが 2.予防接種・健康診断 |

1.病気・けが 2.予防接種・健康診断 3.感染症に伴う学級閉鎖等 4.入園(入学)式、卒園式 |

|

労使協定による除外できる対象者の変更 |

1.週の所定労働日数が2日以下 2.継続雇用期間6ヵ月未満 |

1.週の所定労働日数が2日以下 |

②所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

|

改正前 |

改正後 |

|

|

請求可能な労働者の範囲 |

3歳に満たない子を養育する労働者 |

小学校就学前の子を養育する労働者 |

改正前は所定外労働の制限(残業免除)は3歳に満たない子を養育する労働者が対象でしたが、改正後「小学校就学前の子を養育する労働者」が請求可能になりました。

③短時間勤務の代替措置にテレワークを追加、育児のためのテレワーク導入の努力義務化

3歳未満の子を養育する労働者に関して短時間勤務制度を講ずることが困難な場合の代替措置に、テレワークが追加されました。

|

改正前 |

改正後 |

|

|

代替措置 |

1.育児休業に関する制度に準ずる措置 2.始業時刻の変更等 |

1.育児休業に関する制度に準ずる措置 2.始業時刻の変更等 3.テレワーク |

また、3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講じることが、努力義務化されました。

④育児休業取得状況の公表義務拡大(従業員数300人超)

従業員数300人超の企業に、育児休業等の取得状況の公表が義務付けられました。

⑤介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

|

改正前 |

改正後 |

|

|

労使協定による除外できる対象者の変更 |

週の所定労働日数が2日以下 継続雇用期間6ヵ月未満 |

週の所定労働日数が2日以下 |

⑥介護離職防止のための雇用環境の整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

介護休業の申し出が円滑におこなわれるようにするため、次のいずれかの措置が義務化されました。

1.介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施

2.介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)

3.自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供

4.自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

また、「介護に直面した旨の申出時」「40歳前後の期間」に労働者に対し、介護休業制度等について、個別の周知と意向確認をおこなう義務が生じました。

|

周知時期 |

1.労働者が介護に直面した旨を申し出たとき 2.労働者が40歳に達する年度または40歳からの1年間 |

|

周知する内容 |

1.介護休業に関する制度、介護両立支援制度の内容 2.介護休業・介護両立支援制度等の申出先 3.介護休業給付金に関すること |

|

個別周知・意向確認の方法 |

面談、書面交付、FAX、電子メール等のいずれか |

⑦介護のためのテレワーク導入の努力義務化

要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されました。

2025年の法改正は、次の関連記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

関連記事:2025年の育児・介護休業法改正のポイントは?2025年4月・10月の施行内容と企業の対応をわかりやすく解説

4. 育児介護休業法・2022年~2023年の法改正

4-1. 2023年4月の法改正

2023年4月1日には、次の法改正が施行されました。

①育休取得状況の公表義務化(従業員数1,000人超)

企業の育休取得を促し、社会全体で男性の育児参加を後押しすることを目的に、従業員数1,000人超の企業に対し育児休業等の取得状況の公表を義務付けました。※2025年4月の法改正により、この制度の対象は従業員数300人超の企業に拡大されています。

4-2. 2022年10月の法改正

2022年10月1日には、次の2つの法改正が施行されました。

①「産後パパ育休(出生時育児休業)」の創設

男性の育児休業取得を促進することを目的として産後パパ育休(出生時育児休業)の制度が新たに創設されました。

|

対象期間 |

子の出生後8週間以内に、最大4週間取得可能 |

|

申出期限 |

原則として休業の2週間前まで |

|

分割取得 |

2回まで分割して取得可能 |

|

休業中の就業 |

労使協定を締結している範囲内で就業可能 |

参考:産後パパ育休(出生時育児休業)が10月1日から施行されます|厚生労働省

関連記事:産後パパ育休とは?育児休暇との違いや申請方法、給付金について解説

②育児休業の分割取得(2回まで)が可能に

改正前は原則として1回しか取得できなかった育児休業が、2回まで分割して取得できるようになりました。分割取得の際には、それぞれの取得時に申し出が必要です。

参考:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和4年4月1日から3段階で施行|厚生労働省

4-3. 2022年4月の法改正

2022年4月1日には、次の2つの法改正が施行されました。

①育児休業が取得しやすい雇用環境の整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

育児休業の申し出が円滑におこなわれるようにするため、次のいずれかの措置が義務化されました。

1.育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施

2.育児休業・産後パパ育休に関する相談窓口の設置など相談体制の整備

3.自社従業員の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供

4.育児休業・産後パパ育休制度の利用取得促進に関する方針の周知

また、本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、育児休業制度等に関する次の事項の周知と休業の取得意向の確認も義務化されました。

|

周知事項 |

1.育児休業・産後パパ育休に関する制度 2.育児休業・産後パパ育休の申し出先 3.育児休業給付に関すること 4.労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い |

|

個別周知・意向確認の方法 |

面談、書面交付、FAX、電子メール等のいずれか |

②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件を撤廃し、無期雇用労働者と同様に、「1歳6ヵ月までの間に契約が満了することが明らかでない」に変更となりました。ただし、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可能です。また、育児休業給付・介護休業給付についても同様に要件が緩和されています。

参考:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和4年4月1日から3段階で施行|厚生労働省

最後に、2022年から2025年までの法改正の内容を表でまとめます。

|

改正時期(施行日) |

主な改正内容 |

|

2025年(令和7年)10月 |

①育児期の柔軟な働き方を実現するための措置等の義務化 ②仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取、配慮の義務化 |

|

2025年(令和7年)4月 |

①子の看護等休暇への見直し ②所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大 ③育児のためのテレワーク導入の努力義務化、短時間勤務の代替措置にテレワークを追加 ④育児休業取得状況の公表義務拡大(従業員数300人超) ⑤介護休暇を取得できる労働者の要件緩和 ⑥介護離職防止のための雇用環境の整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化 ⑦介護のためのテレワーク導入の努力義務化 |

|

2023年(令和5年)4月 |

①育休取得状況の公表義務化(従業員数1,000人超) |

|

2022年(令和4年)10月 |

①「産後パパ育休(出生時育児休業)」の創設 ②育児休業の分割取得(2回まで)が可能に |

|

2022年(令和4年)4月 |

①個別の制度周知・休業取得意向確認の措置、育休を取得しやすい雇用環境整備の義務化 ②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 |

5. 育児・介護と仕事の両立に関する現状

仕事との両立を目的につくられている育児介護休業法ですが、実際にこれらの制度によって、どの程度、仕事との両立が進んでいるのでしょうか。ここでは、政府の統計データを元に育児・介護と仕事の両立に関する現状をみていきます。

5-1. 育児と仕事の両立に関する現状

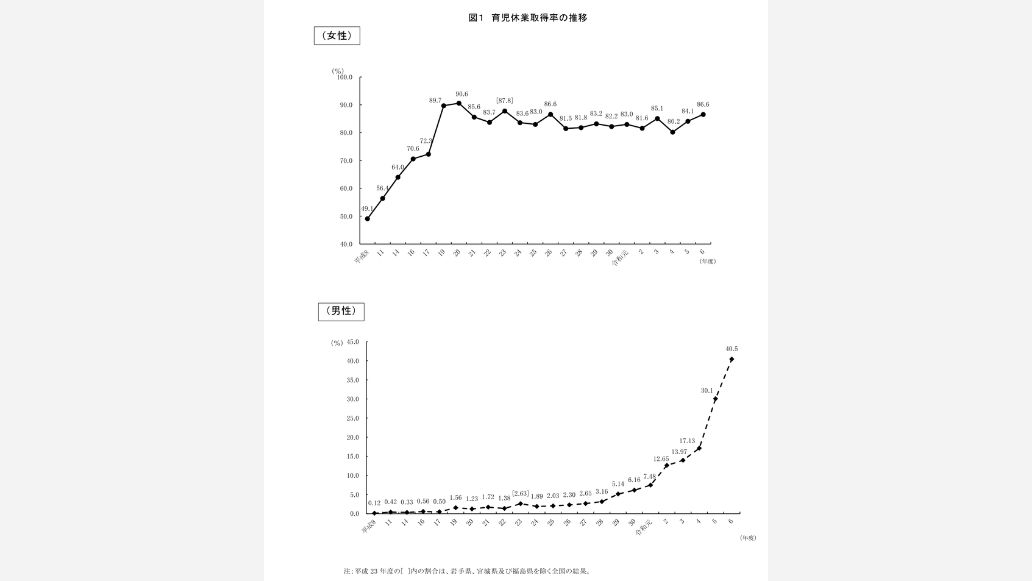

令和6年度雇用均等基本調査によると、育児休業取得者の割合は女性が86.6%に対し、男性は40.5%でした。

男性の育休取得率は年々増加しているものの、取得期間は約4割が2週間未満と、短期間の取得が主流です。それに対し、女性の育休の取得期間は9割以上が6ヵ月以上であるため、男性の長期間の育休取得は今後の課題になってくるでしょう。

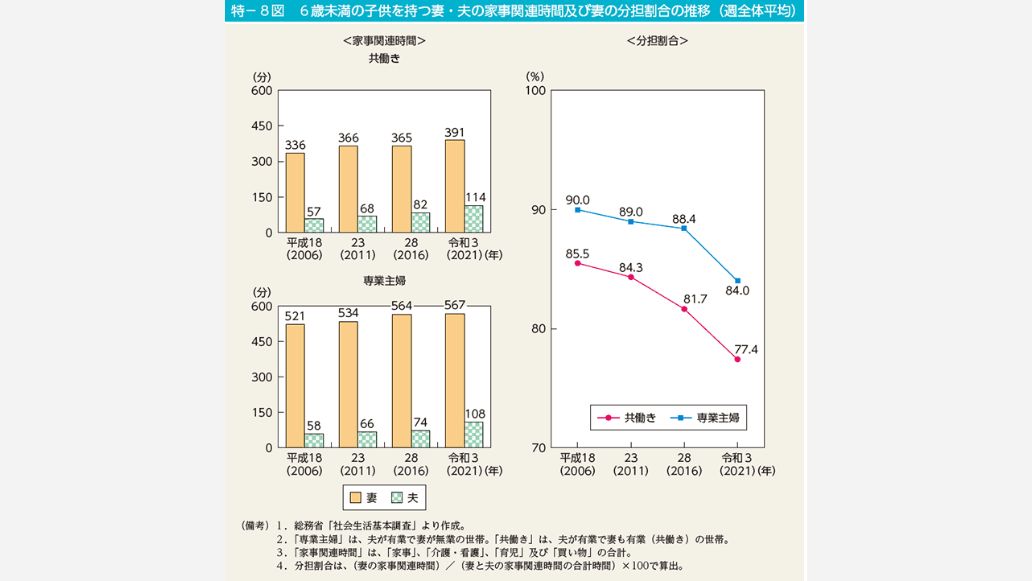

こうした取得期間の男女差は、家庭内での役割分担にも表れています。令和5年版男女共同参画白書によれば、6歳未満の子供を持つ夫婦では、専業主婦でも共働きでも、家事関連時間の約8割を妻が担っています(専業主婦 84.0%、共働きの妻 77.4%)。

引用:特-8図 6歳未満の子供を持つ妻・夫の家事関連時間及び妻の分担割合の推移(週全体平均)|男女共同参画局

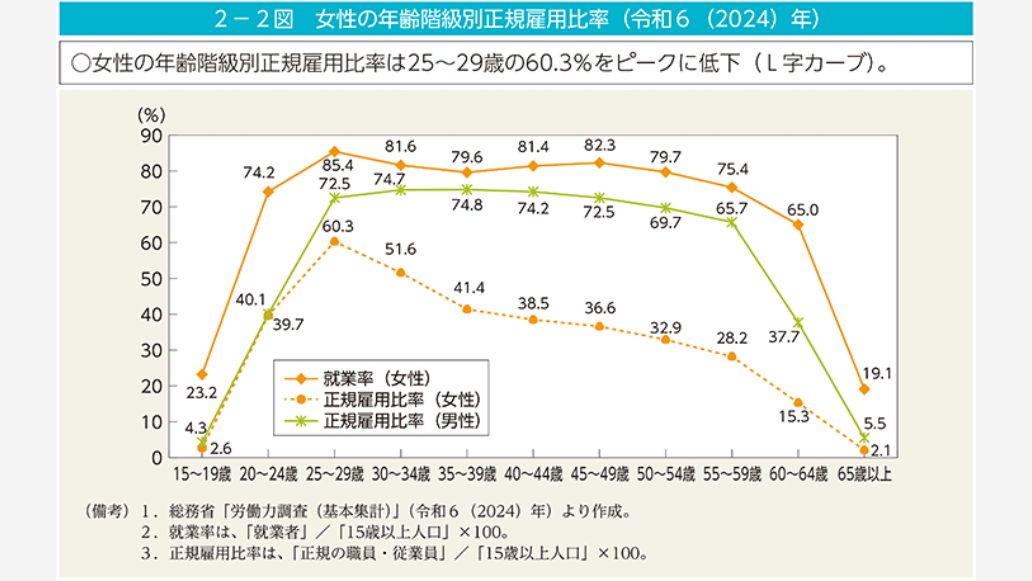

共働き世帯が増加する中でも、出産期に女性の就業率が一時的に低下する「L字カーブ」問題と合わせ、依然として女性に負担が偏る構造がうかがえます。

引用:2-2図 女性の年齢階級別正規雇用比率(令和6(2024)年)|男女共同参画局

関連記事:L字カーブとは?M字カーブとは違う?原因と解消に向けた取り組みを解説

5-2. 介護と仕事の両立

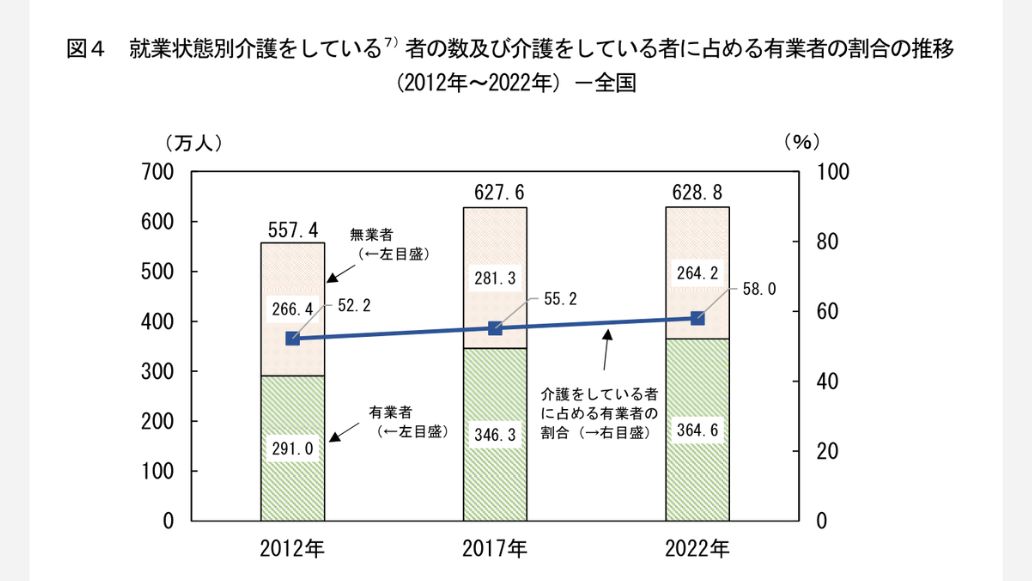

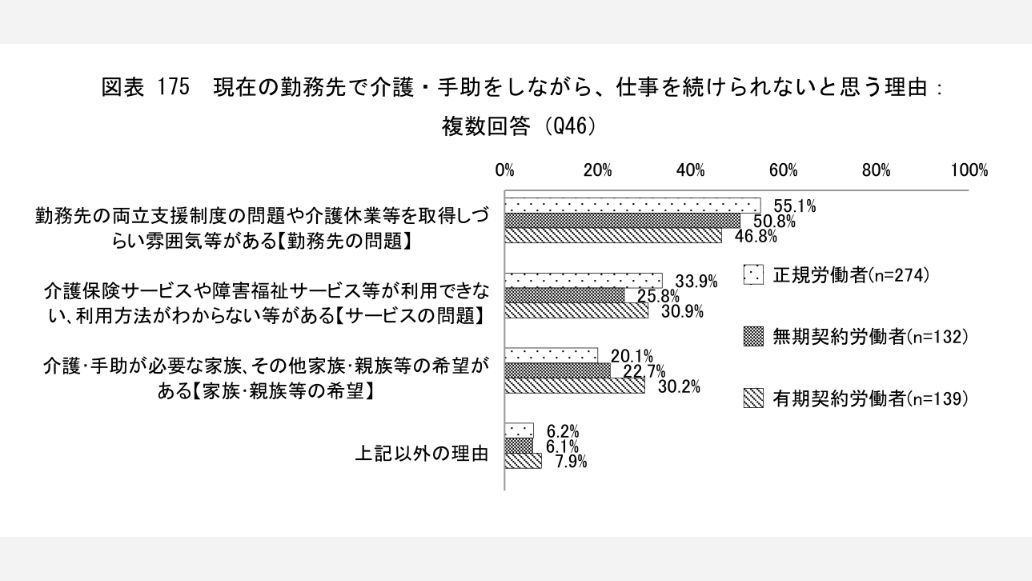

令和4年就業構造基本調査によると、介護が理由で仕事を辞める「介護離職者」は年間約10万人に達しています。働きながら介護をする「ビジネスケアラー」は約365万人と推計され、これは働く人全体の約5.4%にあたります。

このように介護を担う従業員が増加する一方、支援制度の利用は進んでいません。厚生労働省の調査では、介護休業制度の利用率は低く、職場の雰囲気などから「利用しづらい」と感じる人が多いのが現状です。

これらのデータは、育児と介護のいずれの場面においても、仕事との両立が難しくキャリアの中断につながりやすい現状を示しています。制度の整備だけでなく、だれもが気兼ねなく利用できる職場環境づくりが、企業が今まさに取り組むべき課題といえるでしょう。

6. 育児介護休業法の法律に違反したときの罰則

育児介護休業法に違反した場合、拘禁刑や罰金といった直接的な刑事罰はありません。しかし、行政からの指導や勧告に従わない悪質なケースでは、「企業名の公表」という社会的な制裁や、「過料」という金銭的なペナルティが科される可能性があります。

例えば、次のような行為が罰則の対象となります。

- 育児休業や介護休業の申出を正当な理由なく拒否した場合

- 育児・介護を理由とした解雇・雇止め・降格などの不利益な取り扱いをした場合

- 職場における妊娠・出産、育児休業・介護休業等に関するハラスメントを防止するため の措置を怠った場合

- 子の看護等休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限など の申し出を拒否した場合

このような法律違反のリスクを避け、従業員が安心して育児や介護と仕事を両立できる職場環境を整えましょう。

7. 実務担当者が押さえるべき育児介護休業法への対応

人事労務担当者が押さえるべき育児介護休業法の6つの対応ポイントを解説します。実務で迷いやすいポイントを整理したので、社内対応の参考にしてください。

7-1. 法改正情報を欠かさず確認し理解する

育児・介護休業法は社会情勢の変化に合わせて、頻繁に改正がおこなわれています。担当者は常にアンテナを張り、厚生労働省の発表などの正確な一次情報を確認することが不可欠です。法の内容を誤って解釈したまま運用すると、従業員とのトラブルや行政指導の原因となるため、常に最新の知識にアップデートしましょう。

7-2. 法改正に対応して就業規則等を改定する

就業規則等に定められている育児介護の規定は、育児介護休業法をベースに定められていることがほとんどです。つまり、育児介護休業法の改正にあわせて就業規則等の社内ルールの改定をする必要があります。法改正の内容を正しく理解していないと法律を下回るような社内ルールを定めてしまうこともあるので注意しましょう。

7-3. 休業・休暇が取りやすい環境を整備する

育児介護休業法では、事業主に対し育児休業や介護休業を取得しやすくするための環境整備を義務付けています。具体的には、管理職向け研修の実施をし育児介護休業への理解促進や、相談窓口の設置などです。環境を整えて従業員が気軽に相談できる体制を整えましょう。

また、社内で取得事例を共有し、「休みを取るのが当たり前」という雰囲気を作ることで、制度の実質的な利用を促進しましょう。

7-4. 休業・休暇取得による不利益がないようにする

育児介護休業法では、育児休業や介護休業等の申出・取得をした従業員の不利益な取扱いを禁止しています。不利益な取り扱いとは、解雇、降格、減給、不利益な人事評価を下すことなどです。人事労務担当者は、休業・休暇の取得が昇進や評価に影響しない人事評価制度の設計をしましょう。

7-5. 従業員への周知と取得支援をおこなう

育児介護休業法では従業員への個別の周知・意向確認も義務付けているため、社内ポータルサイトや社内SNSを用いて従業員へ広く周知をおこないましょう。

さらに、従業員から妊娠・出産の申し出があった際には、面談や書面などで、取得できる制度の種類、給付金などについて個別に知らせ、利用意向を確認しなくてはなりません。希望期間や両立への不安などをヒアリングし、安心して休業に入れるようサポートしましょう。

関連記事:育児休業給付金とは?2025年4月の改正点や支給条件、申請、計算方法をわかりやすく解説!

7-6. 育児休業の取得状況を公表する

常時雇用する従業員の数が300人を超える企業は、男性の育児休業取得率などを年に1回の公表が必要です。公表は、自社のウェブサイトや厚生労働省が運営する「両立支援のひろば」などを通じておこないます。これは法的義務を果たすだけでなく、企業のイメージ向上や人材獲得にもつながる重要な取り組みといえるでしょう。

参考:両立支援のひろば 一般事業主行動計画公表サイト|厚生労働省

8. 従業員にとって育児・介護がしやすい環境を整えよう

育児介護休業法は、従業員が仕事と家庭を両立し、キャリアを継続できるよう支援するための法律です。近年は改正が続き、特に2025年の法改正では、単に制度を設けるだけでなく、より企業から従業員に対する積極的なアプローチが求められるようになりました。

従業員が育児・介護休業を気兼ねなく取得できる環境は、多様な人材を確保・定着させ、企業の持続的な成長を支えます。「育児介護休業法」は、法改正の多い制度です。しかし、積極的に情報収集をおこない、法令を遵守していれば、自然と従業員が安心して働ける環境づくりにつながります。「育児介護休業法」を正しく理解してエンゲージメントの高い職場を目指しましょう。

育児・介護休業に関する法改正が2025年4月と10月の2段階で施行されました。特に、育休取得率の公表義務拡大など、担当者が押さえておくべきポイントは多岐にわたります。

本資料では、最新の法改正にスムーズに対応するための実務ポイントを網羅的に解説します。

◆この資料でわかること

- 育児・介護休業法の基本と最新の法改正について

- 給付金・社会保険料の申請手続きと注意点

- 法律で義務付けられた従業員への個別周知・意向確認の進め方

- 子の看護休暇や時短勤務など、各種両立支援制度の概要

2025年10月施行の改正内容も詳しく解説しています。「このケース、どう対応すれば?」といった実務のお悩みをお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30

-

人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!

人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09

-

社会保険適用拡大とは?2025年6月改正法成立後の動向や必要な対応を解説

人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2026.02.27

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26

労務管理の関連記事

-

【2025年12月最新版】労働施策総合推進法が改正!カスハラ対策の義務化や治療と仕事の両立支援を解説

人事・労務管理公開日:2026.01.20更新日:2026.01.19

-

育児休暇の給料は有給・無給?制度設計ポイントや育児休業との違いを解説

人事・労務管理公開日:2025.12.26更新日:2025.12.26

-

L字カーブとは?M字カーブとは違う?原因と解消に向けた取り組みを解説

人事・労務管理公開日:2025.12.12更新日:2025.12.10