中小企業にとって人事評価システムは必要?メリット・デメリットを知り導入すべきか判断しよう

更新日: 2024.10.7

公開日: 2023.6.2

OHSUGI

人事評価システムとは、人事評価に付随する業務を自動化できるシステムのことです。システムによって機能はさまざまですが、導入すればマネジメントの質の向上や効率化が期待できます。

一方で、人事評価システムを導入するには費用がかかりますし、評価をおこなう度に入力する時間も掛かります。

特に、人数が少なく、ひとりひとりが効率的に業務をおこなうことが求められる中小企業において人事評価システムは導入するメリットがあるのでしょうか?

本記事では、人事評価システムの種類や導入するメリットとデメリット等の基本的な情報から、システム選定のポイントまで幅広く解説します。

人事評価システムの導入に迷っているご担当者はぜひご一読ください。

関連記事:人事評価制度とは?目的と不満につながりにくい基準と目標設定の方法を解説

「人事評価システムの導入を検討しているが、何からはじめたら良いかわからない」

「人事評価システムにどんな機能があって、どんなメリットがあるかわからない」

「人事評価システムを導入することでどんな課題がどのように解決されるか知りたい」

など人事評価システムを検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような方に向けて当サイトでは「課題別!システムを使用した人事評価の課題解決BOOK」という資料を無料配布しております。

既存の人事評価をシステムに移行することでどんな課題がどのように解決されるのか、わかりやすく解説しています。

人事評価システムを検討している方にとっては大変参考になる内容になっておりますのでぜひご覧ください。

目次

1. 人事評価システムとは?主な機能を解説

人事評価システムとは、人事評価に関する業務を自動化できるシステムのことを指します。システムによって搭載されている企業は異なりますが、客観的なデータ分析や目標設定、スキル管理、人材評価人に関するデータ管理などが可能です。

2. 人事評価システムは3タイプある

人事評価システムには、「クラウド型」「オンプレミス型」「パッケージ型」の3タイプがあります。ここでは、それぞれの概要や特徴をご紹介します。

2-1. クラウド型

クラウド型はインターネット経由で利用するタイプです。インターネットに接続されていればどこでも利用することができます。パソコン、タブレット、スマホなどでも利用できるため、出張中やテレワークなどの際にも対応が可能です。ただし、カスタマイズ性が低いため、自社に合うようにさまざまなカスタマイズをしたい場合は、他のタイプを選ぶ必要があるでしょう。

2-2. オンプレミス型

オンプレミス型は、自社にサーバーを構築するタイプです。自社内に設置するため、セキュリティ対策がしやすいのが特徴です。また、カスタマイズ性が高いため、自社に合ったシステムを構築したい場合におすすめです。ただし、サーバーを設置しなくてはいけないため、初期費用が高いのがデメリットといえます。

2-3. パッケージ型

パッケージ型は、パソコンにソフトをインストールして使用するタイプです。最初に買い切るタイプのため、継続費用はかかりません。カスタマイズ性が低いため、自社に合ったシステムを構築したい場合は、他のタイプを選ぶことをおすすめします。

2-4. 人事評価システムの選び方

人事評価システムを選ぶ際には、以下の点を確認しましょう。

目的に沿った機能が搭載されているか

自社の導入目的に沿った機能が搭載されているか確認しましょう。多機能なシステムは便利ですが、その分コストもかかります。さらに、使わない機能が多ければ、その分コストが無駄になってしまいます。そのため、自社の課題を明確にし、解決に役立つシステムを選びましょう。

高水準のセキュリティ機能が搭載されているか

人事評価システムでは、社員のさまざまな個人情報を管理します。万が一、情報が漏洩するなどのトラブルにつながってしまうため、高水準のセキュリティを搭載したシステムを選ぶことをおすすめします。クラウド型のシステムの場合、セキュリティ対策はベンダー側がおこなうため、どのような対策をおこなっているのかしっかりと確認しておく必要があります。

自社の規模に合っているか

システムが自社の規模に合っているかどうかも重要です。一般的なクラウド型の場合、管理する人数によって料金形態が異なります。登録する社員数を確認し、オンプレミス型やパッケージ型とも比較して企業規模に適したシステムかどうかをチェックしましょう。

わかりやすい分析ができるか

誰が見ても分かりやすい分析結果が出るかどうかも大切です。結果をグラフや表にして出力できれば、ひと目見て分析結果を理解しやすいでしょう。

3. 人事評価システムでできることー主な機能を解説

人事評価システムは従業員の成果を評価し、成長を支援するためのツールです。以下では、主な機能を解説していきます。

3-1. 社員情報管理(人事マスタ)

人事評価システムには「社員情報管理」機能がついている場合があります。この機能では、社員の持つ資格や経験、スキルなどに関する情報を効率的に管理することが可能です。

これにより履歴書を見返さなくても従業員の強みやスキルを確認でき、キャリアプランの策定に役立てることができます。

また、システムの中には社員のパーソナリティをタイプ別に診断する機能もついており、従業員に関する情報を紐づけ、蓄積することができます。

3-2. 目標の設定、進捗管理

人事評価には従業員自身に目標を設定してもらう必要がありますが、人事評価システムを導入することで目標の設定状況や上長とのフィードバック面談の進捗情報をリアルタイムに管理することができます。さらに、フィードバックの共有やデータの分析などもできるため、社員の評価がしやすいのが特徴です。また従業員はマイページから過去の履歴を確認できるため、次の目標設定に活かすこともできます。

3-3. 評価機能

「評価機能」は、自社の評価基準に従って従業員を評価するための機能です。

人事評価は、上長から部下に評価をするだけでなく、360度評価を取り入れている場合は一緒に業務をしたことがある従業員を把握し、それぞれに評価入力の依頼をしなければなりません。

どの従業員がどの上司の元で業務をしているのか、普段関わるチームメンバーは誰なのか把握するのは意外と手間のかかる業務です。

人事評価システムを取り入れることで、上司と部下の紐づけや従業員のグループ管理などがおこなえます。効率的な評価プロセスを支援し、また評価結果も効果的にまとめることで、評価をおこなう人や人事担当者の負担を軽減する役割を果たします。

3-4. 評価基準の明確化

人事評価の基準を明確にするための「評価基準の明確化」機能が提供されています。組織がどのような基準に従って評価をおこなっているのかを保存・共有することで、評価の一貫性を確保し、異なる担当者の間での客観的な評価も可能になります。また、人事担当者の変更時にもシステム上で評価基準を引き継ぐことができます。

評価基準の改定をおこなった際も、履歴を残して管理することができます。

3-5. 他システムとの連携

人事評価システムは、他のシステムとの連携もおこなえます。人事評価システムを従業員情報のマスタとして管理し、勤怠管理システムや給与管理システムなどに連携することにより、従業員情報の二重入力を防ぎ、手間を削減することができます。この連携により、正確な情報の共有が実現し、効率的な業務遂行が可能となります。

また、評価結果によって昇給や降格などがあった際に、人事評価システムと給与管理システムを連携させておくことで、給与の変更を自動で連携してくれるシステムもあります。

他にも人事評価システムには様々な機能があります。当サイトで無料配布している「課題別!システムを使用した人事評価の課題解決BOOK」という資料では、実際の機能が現場のどのような課題に対してどう解決するかをわかりやすく解説しています。従業員、評価者、人事担当者など各担当者ごとにシステムを入れるメリットをわかりやすく解決しており、システム化を検討している人にとっては実際の導入イメージを沸かせることができる大変参考になる資料です。興味のある方はこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。

4. 人事評価システムの選び方

人事評価システムを選ぶ際には、組織のニーズや目標に合った適切なツールを選択することが重要です。選び方のポイントや注意すべき事項を以下に紹介します。

4-1. 比較するポイントをおさえよう

人事評価システムを選ぶ際には、以下のポイントを比較・検討することが大切です。

| 機能の適合性 | あなたの組織が求める機能がシステムに含まれているか確認しましょう。進捗管理や評価基準の明確化など、目的に合った機能が備わっていることが重要です。 |

| カスタマイズ性 | システムをカスタマイズできるかどうかもポイントです。組織の評価プロセスや基準に合わせて調整できるか確認しましょう。 |

| 使いやすさ | インターフェースがわかりやすく、管理者だけでなく従業員も使いやすいか評価しましょう。導入後のトレーニングや学習コストも考慮します。 |

| データ分析機能 | システムがデータを分析し、組織の改善ポイントを示してくれるか確認しましょう。データから示唆を得ることで、戦略的な人事管理が可能です。 |

4-2. 人事評価システム選定時の注意点

人事評価システムを選定する際には、以下の点に注意を払いましょう。

| 組織のニーズと一致しているかどうか | システム選定は組織のニーズと一致していることが大切です。必要な機能や目的に沿ったシステムを選びましょう。 |

| 導入コスト | システムの導入コストやランニングコストを確認しましょう。予算内で運用できるか確認し、コストと効果のバランスを考慮します。 |

| セキュリティ | 従業員の評価データなどは機密情報となります。システムのセキュリティ対策やプライバシー保護が十分か確認しましょう。 |

| 導入支援とサポート | システム導入後のサポート体制やトレーニングが充実しているか確認します。円滑な導入と運用のためには、適切なサポートが不可欠です。 |

5. 人事評価システムを導入するメリット

人事評価システムを導入するメリットには以下が挙げられます。

5-1. 手間や時間を短縮できる

人事評価システムを導入することで、個々の従業員のマネジメントにかかる手間や時間の短縮が期待できます。これまで手入力でおこなっていた評価項目のデータや分析などを自動化できるため、担当者の負担が軽減できるでしょう。また、削減した時間を他の業務に充てることができるようになります。

5-2. 評価を公正にできる

人事評価システムでは、個々の従業員が別の目標を立てていても、その達成度を数値化することで公正に評価することが可能です。人事担当者やマネージャーによる評価が主観に左右されてしまうと、現場のモチベーションダウンやマネジメント層への反発を招くこともあります。こうしたリスクを避けるためにも、人事評価システムを使って、社員ごとの実績や達成度を客観的に判断することが重要です。

5-3. 社員のやる気向上につながる

客観的な基準があり、正しく評価されていると感じられるため、社員のやる気向上にもつながるでしょう。システムによって客観的な評価基準が設定され、評価プロセスが透明かつ公平におこなわれることで、社員は自分自身の成果と評価の関連性を確認できます。これにより、自己評価の基準を持つことで、目標達成や成果向上への動機付けが強化されます。

社員が自身の成果を適切に評価されていると感じることは、仕事への満足感とやる気の向上につながります。公平な評価がおこなわれることで、優秀な成果を出した社員が適切に評価される一方、改善の余地がある部分も具体的に示されるため、個人の成長意欲が刺激されるでしょう。

これにより、企業全体の活性化が促進され、目標の達成や競争力の向上に寄与します。また、社員の個々の成長が組織の成長に直結するため、人材の育成・定着にも繋がります。企業文化の向上とともに、社員が主体的に取り組む姿勢が育まれ、持続的な発展が可能となるでしょう。

6. 人事評価システムを導入するデメリット

一方で人事評価システムを導入することによるデメリットも存在します。メリットとデメリットの両面を知り、フラットな視点でシステム選定について検討できるようになるといいでしょう。

以下にデメリットの一例をご紹介します。

6-1. 過度な数値化による偏り

数値化された評価基準が重要視される場合、従業員の全体的な貢献やソフトスキルなどが見過ごされる可能性があります。過度な数値化によって、個人の成果だけが評価される状況が生じ、組織内のチームワークやコラボレーションが損なわれることがあります。

6-2. モチベーションの低下

逆に、評価基準に満たないと評価されることで、従業員のモチベーションが低下する可能性もあります。特に、評価結果に対する個人の感情が強い場合、不満や不公平感が生じることがあります。

6-3. 運用コストと技術的課題

システムの導入や運用にはコストがかかります。また、システムの導入段階で技術的な課題が生じることもあり、スムーズな導入に向けて計画的な対応が必要です。

7. 人事評価システム導入までの流れ

人事評価システムを導入する際の一般的な流れと導入時の注意点について解説します。

7-1. ニーズの確認と計画の立案

組織のニーズや目標を明確にし、なぜ人事評価システムが必要なのかを検討します。目標を明確にするためには、自社の人事評価制度を見直しましょう。自社の人事評価制度を見直すことで、どこに問題があるのかが明らかになります。人事評価制度そのものを見直せば、システム導入後の効率的な運用につなげられます。

人事評価システムを導入によって達成すべき目標を明確にしたら、導入計画を立案しましょう。同時に目標を達成のためにどのような機能や要件が必要なのかを洗い出します。

7-2. ベンダーやシステムの選定

複数のベンダーやシステムを比較検討し、組織のニーズに最も適した人事評価システムを選定します。無料のデモンストレーションや評価版の利用を通じて、システムの使い勝手や機能を確認します。デモンストレーションや評価版を利用して操作性を確認しておくことで、導入後もスムーズな運用が実現可能です。また、他システムと連携できるかどうかもポイントです。他システムとの連携が可能であれば、業務の効率化が期待できるでしょう。

7-3. カスタマイズと導入

選定したシステムを組織のニーズに合わせてカスタマイズします。自社が独自の評価制度を導入している場合、評価方法や評価項目などを任意でカスタマイズできることがポイントです。自由にカスタマイズできれば、自社の評価方法の再現性が高められるでしょう。必要な設定やプロセスを構築し、システムの導入を進めます。システムの導入を進めるにあたっては操作方法をマスターするまでに時間がかかることを踏まえておきましょう。そのため、多少余裕を持ったスケジュールを心がけましょう。

7-4. トレーニングと準備

システムの利用者や管理者に対してトレーニングを実施し、システムの操作方法や機能を習得させます。また、データの移行や準備を行い、スムーズな導入に備えます。システムのトレーニングにあたってはさまざまな質問、疑問が発生する可能性があります。システムのトレーニングにおける疑問点を解消するためにはベンダーのサポート体制も確認しておきましょう。土日や夜間であってもサポートに対応しているベンダーであればいつでも疑問を投げかけられます。

7-5. 導入と運用

システムを正式に導入し、実際の運用を開始します。評価プロセスの実施やデータの入力・分析などが行われ、システムを活用して人事評価が進行します。なお、システムを正式に導入~運用していくのであれば、運用ルールの策定や従業員への周知が欠かせません。従業員によっては新しいシステム導入が負担になる恐れがあります。そのため、社内研修や説明会などを通じてシステム導入について理解を得たうえで、運用体制を整備しましょう。

8. 人事評価システムを導入する際の注意点

人事評価システムを導入する際は次のような注意点を意識しましょう。

- 計画の明確化

- ユーザーの参加

- 研修とサポート

8-1. 計画の明確化

導入前に計画を詳細に明確化し、ニーズや目標を具体化しておくことが重要です。既存の機能を用いられるのか、どの程度カスタマイズが必要なのか見極めるのはシステム選定において重要な要素です。現状の人事評価のプロセスをフロー図などに可視化したうえでベンダーへの相談をすると安心です。計画があいまいではシステムを導入しても満足できる結果が得られない可能性があります。そのため、計画を明確化して導入に進みましょう。

8-2. ユーザーの参加

システムの導入に関わる従業員や管理者の声を反映させるため、導入プロセスに従業員や管理者を参加させることで、システムの受け入れや運用の円滑さを図ることができます。従業員によっては新しいシステム導入に否定的なケースもあります。新しいシステム導入に否定的な場合、せっかく導入したシステムが形骸化しかねません。例えば、一部の部署に試験的に導入をしてみて、利用感のアンケートをとる、などの方法があります。

8-3. 研修とサポート

システムの操作方法や機能についての研修を充実させることで、従業員がシステムを適切に活用できるように支援します。また、導入後も従業員から様々な質問が来ることが想定されるため、サポート体制も確保しましょう。システムの研修にあたってはマニュアルの作成が効果的です。また、ベンダーによっては導入時に従業員に向けた説明会や研修を実施しているケースもあります。従業員のシステムに対する理解を深めるのであれば、ベンダーによる研修も検討してみましょう。

9. 人事評価システムがもたらすマネジメントへの効果

人事評価システムを導入すれば、マネジメントにもさまざまな好影響を与えます。ここでは、上司側、社員側、人事部側それぞれの影響についてご紹介します。

9-1. 上司側への影響

人事評価システムは、さまざまなデータの一元管理ができるため、客観的な評価がしやすくなります。人事評価は、評価する側にとっては難しく、時間や手間がかかります。システムにデータが揃っていれば、評価者が社員一人ひとりの情報を簡単に確認できるので、適切な人材配置がおこなえるようになるでしょう。

9-2. 社員側への影響

人事評価システムには、社員一人ひとりの詳しい情報が管理されています。社員一人ひとりの特性をつかみやすいので、その人に合った部署への転換も可能です。適材適所の場所で働くことができるため、生産性向上につながります。また、自分が適切に評価されていると感じれば、モチベーションアップにもつながるでしょう。

9-3. 人事部への影響

システムを導入すれば、業務効率化につながります。進捗管理や評価機能など、さまざまな情報を一元管理でき、それを部署内で簡単に共有できるようになります。Excelなどで管理している場合、同時に編集ができず、共有してもリアルタイムで反映されません。

その点、人事評価システムなら、入力されたデータがすぐに反映され、共有できるので時間の短縮につながるでしょう。また、データをすぐに確認できるため、マネジメントの時間も削減できます。

10. 導入コストはかかるが、中小企業にも取り入れる価値がある

ここまで人事評価システムの種類や導入のメリットとデメリットを解説してきました。

人事評価システムと言っても、その種類や機能は様々で、企業規模別に利用推奨している開発ベンダーも存在します。

中小企業は大規模企業と比較して、従業員ひとりひとりの戦力が重視されます。また、どの企業にも共通して言えますが、戦力となってくれている従業員は簡単には手放したくないものです。

人事評価システムは、目標達成と成長促進に寄与します。中小企業でも、社員の成果を評価し、明確な評価基準を持つことで成長を支援できます。また、個々の社員の強みや成長ポテンシャルを把握し、個別指導やキャリア開発の基盤を提供する役割も果たします。

さらに、モチベーション向上やフェアな評価の実現にも寄与します。従業員が正当に評価されることでモチベーションが高まり、組織全体の活性化につながります。また、公平で透明性のある評価は、組織内の信頼感を向上させ、不満や不公平感を減少させる効果があります。

中小企業では、少ない人員でも効率的な管理が求められます。人事評価システムは、少人数でも効果的な評価と管理を支援する役割を果たし、組織の成長に寄与します。

しかし、導入にはコストや労力がかかること、組織の文化やニーズを考慮する必要があります。中小企業は限られたリソースで経営をおこなうため、導入の際にはメリットとデメリットをバランスよく検討し、組織に適した方法で導入を検討することが重要です。

「人事評価システムの導入を検討しているが、何からはじめたら良いかわからない」

「人事評価システムにどんな機能があって、どんなメリットがあるかわからない」

「人事評価システムを導入することでどんな課題がどのように解決されるか知りたい」

など人事評価システムを検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような方に向けて当サイトでは「課題別!システムを使用した人事評価の課題解決BOOK」という資料を無料配布しております。

既存の人事評価をシステムに移行することでどんな課題がどのように解決されるのか、わかりやすく解説しています。

人事評価システムを検討している方にとっては大変参考になる内容になっておりますのでぜひご覧ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08

-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2024.07.31

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!

人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2024.08.05

-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説

人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2024.08.22

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2024.10.16

中小企業の関連記事

-

小規模企業や中小企業におすすめの勤怠管理システムとは?選び方を詳しく解説

勤怠・給与計算公開日:2023.11.30更新日:2024.07.04

-

中小企業にも人事評価制度は必要?導入率や導入方法を解説

人事・労務管理公開日:2023.06.19更新日:2024.10.03

-

中小企業がBCP(事業継続計画)対策を策定する手順とポイント

電子契約公開日:2022.09.15更新日:2024.05.08

人事評価の関連記事

-

研修報告書とは?目的・作成する際に気をつけるべきポイントをテンプレート付きで解説

人事・労務管理公開日:2024.07.09更新日:2024.10.16

-

人事評価への不服申し立てに対する原因究明と対処法

人事・労務管理公開日:2024.01.15更新日:2024.10.11

-

人事・労務管理

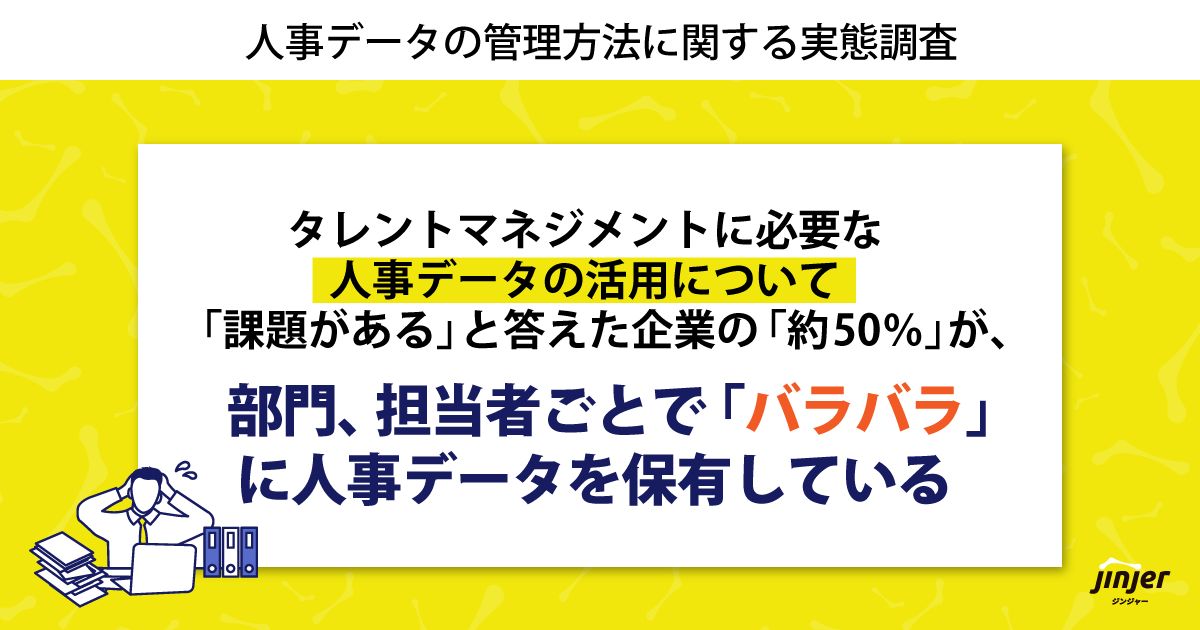

人事・労務管理タレントマネジメントに必要な人事データの活用について「課題がある」と答えた「約50%」が、部門、担当者ごとで「バラバラ」に人事データを保有している ー 人事データの管理方法に関する実態調査 ー

公開日:2023.10.26更新日:2023.10.26

タレントマネジメントに必要な人事データの活用について「課題がある」と答えた「約50%」が、部門、担当者ごとで「バラバラ」に人事データを保有している ー 人事データの管理方法に関する実態調査 ー

人事・労務管理公開日:2023.10.26更新日:2023.10.26