人事制度とは?制度を設ける目的や設計の流れの解説、トレンドを紹介

更新日: 2024.10.3

公開日: 2023.5.31

OHSUGI

会社を経営するには、会社の経営理念や目指している姿を理解し、それに基づいて行動できる人材が必要です。

人事制度とは、会社の持続的な発展と従業員の成長のために、誰がどのような役割で何をするかを示したもので、人材を最大限に活用する仕組みの土台とも言えます。

人事制度と一言で言ってもとらえ方が様々ありますが、本記事では、「従業員の処遇を決定する仕組み」に限定した「人事制度」について、設ける目的や設計・構築の流れをわかりやすく解説します。

トレンドとなったジョブ型雇用における人事制度についても紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。

制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。

しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。

本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。

組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご確認ください。

1. 人事制度とは

人事制度とは、企業が人材を管理するための仕組み全般のことを指します。

広い意味でとらえると、採用から昇進、賃金、働き方、福利厚生などの仕組みを指しますが、近年では「従業員の処遇を決定する仕組み」に限定して「人事制度」と呼ぶことが多くなっています。

2. 人事制度の構成要素

「従業員の処遇を決定する仕組み」は、「等級制度」「評価制度」「賃金制度」の3つから成り立っています。

各項目について内容を詳しく解説します。

2-1. 「等級制度」

等級制度とは、従業員を区分・序列化し、その区分・序列に応じて業務の範囲や責任、処遇などを定める仕組みです。

等級制度は大きく、能力を軸とした「職能資格制度」、職務を軸とした「職務等級制度」、役割を軸とした「役割等級制度」の3つに分類されます。それぞれメリット・デメリットがあり、自社の組織の状況や文化に応じて導入します。

| 制度 | 概要 |

| 職能資格制度 | 従業員の職業遂行能力に着目して、役職とは別の資格を付与し、賃金テーブルを設定する制度 |

| 職務等級制度 | 社員一人ひとりの職務に着目し、職務の重要度や困難度に応じて等級を決める制度 |

| 役割等級制度 | 社員に任せる役割に応じて等級を決める制度 |

それぞれの制度のメリット・デメリットは以下のとおりです。

| 制度 | メリット | デメリット |

| 職能資格制度 |

|

|

| 職務等級制度 |

|

|

| 役割等級制度 |

|

|

等級制度を定めることで、的確な人材育成や従業員の配置が出来るだけでなく、従業員のモチベーションアップにも繋がります。

人事評価制度の根幹ともなるものなので、自社の組織の状況を見極めて適切な設計と運用をおこなうことが大切です。

2-2. 「評価制度」

評価制度とは、企業の指針を明示した上で、一定期間の従業員の行動や成果を評価する仕組みです。評価制度にはいくつか種類があり、目的に応じた制度を導入します。

- OKR(定量評価)

- バリュー評価

- 360度評価

- ノーレイティング

- チェックイン

- MBO

- リアルタイム評価

各制度の内容や事例を以下の記事で紹介しています。ぜひ併せてご覧ください。

関連記事:人事評価制度の事例を6つ紹介|成功事例と導入の注意点

人事評価は、昇給や昇格、従業員の配置の最適化といった目的もありますが、従業員のモチベーション管理や生産性向上にも影響します。

自社にあった制度の導入や、状況に応じて定期的に改善していく必要があります。

2-3. 「報酬制度」

報酬制度とは、評価をもとに従業員がどのような賃金を与えるか決める仕組みで、賃金制度とも呼ばれています。前述の等級と評価にもとづいて賃金が決まります。

賃金は大きく「給与」「賞与」「退職金」の3つに分けられ、ときには待遇の改善や学習機会の提供といった報酬を提供することもあります。

どのような評価をおこなったかを明示し、成果に見合った報酬を与えることで従業員の意欲向上に繋がりますし、企業にとっては生産性の高い分野や人材への投資とも言えるため人件費の適正化にもつながります。

3. 人事制度を設ける目的

なぜ人事制度は必要なのでしょうか。3つの観点から「従業員の処遇を決定する仕組み」における「人事制度」を設ける目的を紹介します。

3-1. 企業の経営理念や目指している姿を示すため

人事制度は、企業の経営理念や目指している姿をもとに作られた経営戦略を実行するために、誰がどのような役割で何をするかを示したものです。

各自の役割を明確にして従業員に共有し、人事制度を元に日々の行動を評価をすることで、企業への理解を深めてもらう機会になります。

3-2. 人材配置の最適化

人事制度で定期的に従業員を評価することで従業員ごとの能力や成果を把握し、役職や役割の見直しが可能です。

経営目標の実現に向けて、人材配置の最適化を図ることができます。

3-3. 人材育成の促進

企業の方針に沿った「目標設定→修正→フィードバック→次の目標設定」といったサイクルを回していくことで、企業の目指す組織・人材へと成長を促すことができます。

また、公平な評価・昇進がされれば、従業員のモチベーションの向上にもつながります。

4. 人事制度の設計の流れ

人事制度を設計するには何から始めたらいいのかお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。標準的な設計の流れをご紹介します。

4-1. 準備の内容とポイント

まずは企業の指針を再確認します。前述の通り、人事評価制度は企業の目標や理念と連携させることができ、企業の方向性を従業員へ伝えるための手段も担っています。改めて指針を理解・把握することで、人事評価制度を設計するうえでのよりどころをつくります。

次に、自社を分析し現状を把握します。管理職へのヒアリングや、従業員へのアンケート、離職率、業績との関係などの情報を収集して、どこに課題があるのか洗い出します。

4-2. 設計の内容とポイント

準備が完了したら設計です。準備工程で洗い出した課題を解決するために、本記事の2章で述べた「等級制度」「評価制度」「賃金制度」をそれぞれ設計していきます。

3つの中でも「等級制度」は従業員の位置づけを示すものであるため、はじめに「等級制度」を設計し、その後「評価制度」「賃金制度」を設計していくとスムーズです。

また、3つの制度は相互関係にあるため一つずつ設計するのではなく、微調整を繰り返しバランスを見極めながら完成を目指していきます。

方針が定まったら、すべての従業員に平等かつ明確に伝わるように明文化します。明文化後に、法的に問題がないか弁護士など専門家のチェックを受けます。

法的チェックで内容に問題がないことを確認できたら、導入に向けて従業員へ説明を実施します。当事者である従業員に受け入れられなければ、せっかく作成した制度が機能しません。従業員の説明や導入するタイミングなども踏まえて、設計のスケジュールを立てましょう。

4-3. 運用の内容とポイント

人事制度の設計は導入して終わりではなく、導入後いかに定着させるかが重要です。従業員に不満なく活用してもらうために、新たな制度の理解向上を促す情報共有や、管理職への研修、従業員へのアンケートなどを用いて、運用状況を把握し問題点があれば改善します。

当サイトでは、具体的なモチベーションやコンディション管理をはじめ、従業員満足度を計りたいという人事担当者に向けて、無料ガイドブックを配布しています。資料では、調査・分析・活用方法をわかりやすく解説していますので、組織課題を解決したいという方は、ぜひこちらからダウンロードの上、お役立てください。

5. 人事制度を見直す際のポイント

ここまで人事制度の設計の流れを追ってきましたが、実際にどのようなタイミングで人事制度を見直すべきなのでしょうか。3つのポイントから解説します。

5-1. 企業を発展させたいとき

企業の経営を実践していくのは「人材」です。その「人材」を管理する制度は、企業の経営において土台とも言えるでしょう。その土台がしっかりしていなければ企業は成長しません。

企業が目指している方向や達成したい目標を理解でき、個々の目標に落とし込むための指針が人事制度です。企業を発展させていくためには切っても切り離せないものです。

5-2. 従業員規模が拡大したとき

企業が発展していくと従業員規模もおのずと拡大するでしょう。従業員数が10人規模と100人規模とでは、規模に応じて出来ること・出来ないことが変化するため、同じ人事制度のままでは大抵の場合うまくいきません。従業員規模に合わせて人事制度も見直しが必要です。

人数が少ないうちは経営層と従業員の距離が近いため意思疎通がすぐに取れますが、人数が多くなるにつれ経営層と従業員の距離も開き意思疎通が取りにくくなったり、意思決定のスピード感が落ちてしまったりする傾向があります。

距離を埋めるために、制度や手法を設けて企業と従業員の相互理解の促進や評価の適正化などを検討していく必要があります。

5-3. 企業を取り巻く社会環境が変化したとき

社会環境の変化とは、例えば2019年からはじまった働き方改革などです。

働き方改革とは、人口及び労働力人口の減少による労働力不足で懸念されている日本の労働生産性の低下に対する対策をまとめたものになります。

具体的な対策案として長時間労働の解消があげられており、場合によっては基本給と残業代の見直しなども必要になってきます。

5-4. 人事制度の特徴と現状抱えている問題をギャップを確認

社会環境に応じてトレンドの人事制度を取り入れるのはとても大切なことですが、取り入れる制度の特徴や現状の制度とのギャップを把握した上で慎重に実行することも重要です。

また、従業員の公平性と納得感を得たうえで導入することも重要です。新たな制度を取り入れることで期待値も高まりますが、賃金制度を含む人事制度の改革は従業員の生活にも大きく影響を与えます。人事制度への不満が蔓延すると従業員のモチベーション低下に繋がり、離職へ導いてしまう可能性もあります。

新たな人事制度の導入はもたらす変化が大きい分、リスクも大きく伴います。既存の制度に加える形で新たな制度を導入する、などリスクを抑えた構築方法も視野に入れておくとよいでしょう。

6. 人事制度で発生する課題

人事制度を導入することで次のような課題が発生する可能性があります。

- 働き方の多様化への対応

- 業務個別化によって評価難易度が高まる

人事制度を導入する際には事前に発生しうる課題を把握しておきましょう。

6-1. 働き方の多様化への対応

さまざまな社会環境の変化によって、テレワークをはじめ多様な働き方を導入するケースがあります。人事制度を導入する場合、多様な働き方への対応が求められます。例えば出社して勤務する従来の働き方とテレワークでは評価の複雑さも異なるでしょう。

働き方の多様化に人事制度がマッチしていないのであれば、問題点を洗い出して改善に努めましょう。

6-2. 業務個別化によって評価難易度が高まる

昨今では従業員の業務と能力の個別化が進んでいます。業務の個別化が進んだことで、従業員を一律の基準で評価することが難しくなっています。このような状況であっても一律の基準で評価すると、公平性に欠けてしまいます。そのため、人事制度設計そのものも個別化することが重要です。

当サイトでは、このような人事評価制度の仕組みを見直すタイミングで、人事担当者の方に向けて参考になる「人事評価の課題解決BOOK」を無料配布しています。資料では、よくある人事評価の課題別に、公平性が担保された評価の仕組みづくりや、そもそもの人事評価制度を運用する上での工数削減方法をわかりやすく解説していますので、よりよい評価制度に仕上げたいという方は、ぜひこちらからダウンロードの上、お役立てください。

7. トレンドとなったジョブ型雇用での人事制度とは

社会環境が変わりゆくように、人事制度にもトレンドがあります。ここでは近年関心が高まっているジョブ型雇用での人事制度について説明します。

6-1. ジョブ型雇用とは

もともと日本ではメンバーシップ型雇用制度が主流でした。

メンバーシップ型雇用制度とは、職種や職務内容を限定せず総合職として採用し、転勤や異動など配置転換しながら経験を積ませ、長期的に人材を育成するのが特徴の制度です。会社が主体であり、キャリアプランもある程度会社が示します。

一方でジョブ型雇用制度は、欧米で主流の雇用手法です。

職務内容を明確に定義して、その職務を遂行するにふさわしいスキルや実務経験を持つ人を採用します。職種別に採用することが前提です。仕事が主体であり、キャリアプランも従業員自身が主体となって考えます。

6-2. ジョブ型雇用を取り入れた際に求められる、人事制度の変更点

ジョブ型雇用では、職種別に採用となるため業務内容を記載したジョブディスクリプションの作成・管理が必要です。業務内容のほかにも、どのように評価を測定するか、等級の決定、給与の決定などをおこなう必要があります。

上記を検討すると現状運用している制度とのギャップや、経営者・従業員からの意見などの発生も見込まれます。

7. 自社に合った人事制度を導入しよう

人事制度とは、広義では「採用から昇進、賃金、働き方、福利厚生などの仕組み」を指し、狭義では「従業員の処遇を決定する仕組み」を指します。

どちらも制度の検討にあたり大切なことは、自社の現状を理解し、取り入れる制度をメリット・デメリットの両面から理解したうえで、自社にあった人事制度の導入を検討することです。

会社の持続的な発展と従業員の成長に繋がるため、会社の経営戦略をもとに「誰がどのような役割で何をすればよいのか」を示したのが人事制度です。

人事制度の導入や見直しを検討する際は、経営者・従業員・会社をとりまく社会環境の3つの視点を持ちながら、自社に合った人事制度は何なのかといった観点で進めるのがよいでしょう。

人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。

制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。

しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。

本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。

組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご確認ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08

-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2024.07.31

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!

人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2024.08.05

-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説

人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2024.08.22

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2024.10.16

人事管理の関連記事

-

要員計画は人材の活用に非常に重要!立て方や注意点を徹底解説

人事・労務管理公開日:2023.10.27更新日:2024.07.04

-

人材定着とは?メリットや定着率を向上させるための施策を解説

人事・労務管理公開日:2023.10.27更新日:2024.01.16

-

人事・労務管理

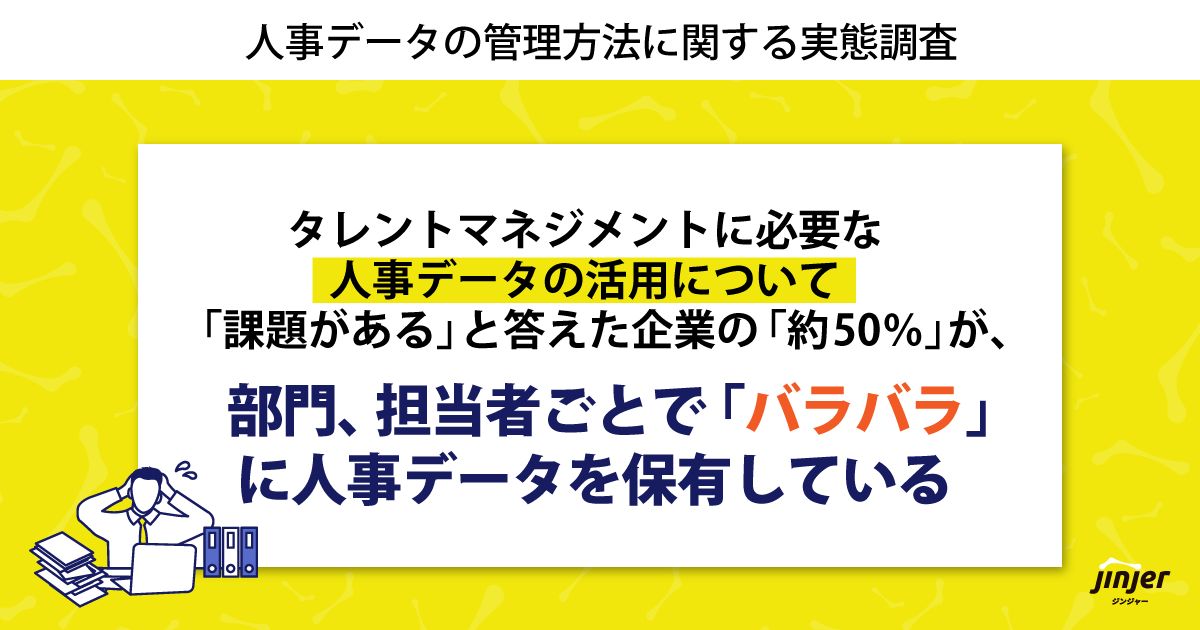

人事・労務管理タレントマネジメントに必要な人事データの活用について「課題がある」と答えた「約50%」が、部門、担当者ごとで「バラバラ」に人事データを保有している ー 人事データの管理方法に関する実態調査 ー

公開日:2023.10.26更新日:2023.10.26

タレントマネジメントに必要な人事データの活用について「課題がある」と答えた「約50%」が、部門、担当者ごとで「バラバラ」に人事データを保有している ー 人事データの管理方法に関する実態調査 ー

人事・労務管理公開日:2023.10.26更新日:2023.10.26