労働条件通知書の記入例や書き方のポイントを解説

更新日: 2024.6.12

公開日: 2022.1.21

OHSUGI

労働条件通知書とは、使用者が労働者を雇用する際、交付が義務付けられている書類です。

ただし、書面などで明示しなければいけない項目と、口頭説明でも問題の無い項目に分かれているため、必須事項に漏れの無いよう十分注意して作成しましょう。

この記事では、労働条件通知書の記入例や書き方のポイント、注意点を解説します。

雇用契約は法律に則った方法で対応しなければ、従業員とのトラブルになりかねません。

当サイトでは、「自社の対応が適切か確認したい」という人事担当者様に向け、雇用契約の方法から、雇用契約についてよくある質問までをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しております。

雇用契約業務を適切に進めるための参考としてご利用いただけますので、気になった方はこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

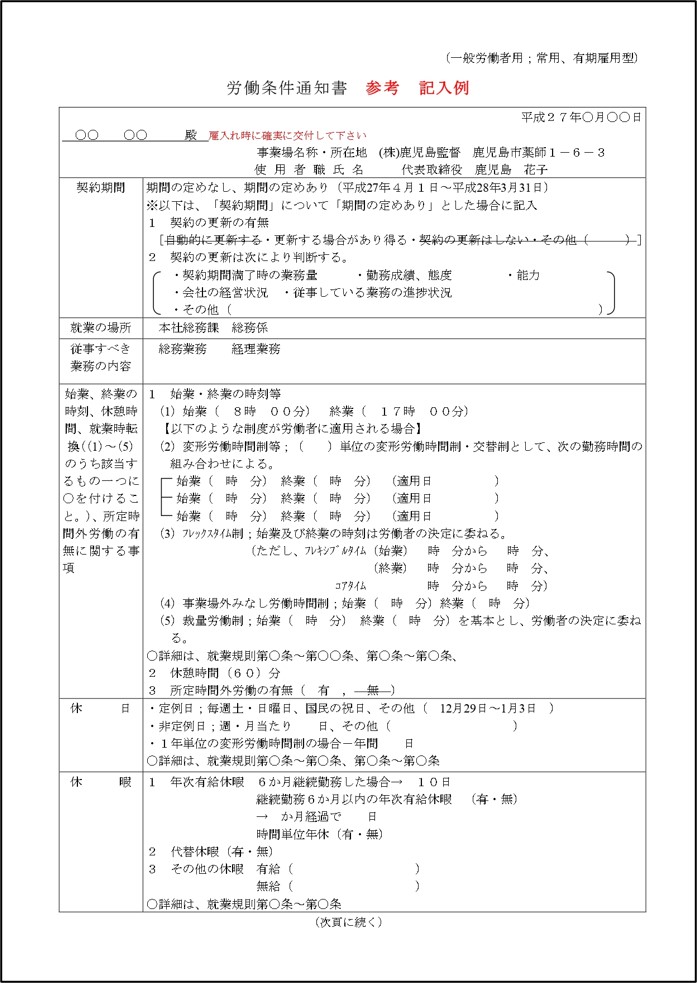

1. 労働条件通知書の記入例を紹介

労働条件通知書の「絶対的明示記載事項」は必ず書面などで労働者へ明示しなければいけません。

ここでは、上記記入例を厚生労働省の【一般労働者用】 常用、有期雇用型を元に解説します。

なお、フォーマットは厚生労働省のサイトからダウンロードすることも可能です。

1-1. 契約期間

契約期間では、定めがあるかないか、ある場合はいつまでか記載します。

また更新の有無と、更新判断の基準も具体的に明記しましょう。

使用期間がある場合は、その旨も記載します。

【例】

契約期間の定め:あり(〇年〇月〇日 ~ 〇年〇月〇日)

契約更新の有無:更新する場合があり得る

契約更新は次により判断する:能力、会社の経営状況

1-2. 就業の場所

労働者が実際に働く場所を記載します。

支店が複数ある場合は住所まで明記し、変更の可能性があればその旨も書き足します。

【例】

株式会社〇〇本社(東京都××区〇〇)

または、会社が指定した就業場所

1-3. 従事すべき業務の内容

入社後におこなう業務を記載しますが、本来の業務以外も対応する可能性があれば、その旨も記載します。

【例】

商品・売上管理、請求書の発行、支払いなど営業事務全般。電話・窓口対応。

その他会社が指示する業務。

1-4. 始業・終業、休憩時間

労働時間は採用している労働制により記入例が異なりますが、基本的には始業・就業時間と、休憩時間、残業の有無を明記します。

【例】

始業(9時00分) 終業(18時00分)

休憩時間(60)分

所定時間外労働の有無:有

また、以下の労働制では始業・終業時刻以外の記載も必要です。

- 変形労働時間制:適用日を記載する

- フレックスタイム制:フレキシブルタイム以外にコアタイムも記載する

労働制が複雑な場合は、就業規則も合わせて参照するよう明記しましょう。

1-5. 休日

土日など定例の休日を記載します。非定例休日の場合は、週または月あたり何日か明記しましょう。

また、変形労働時間制の場合は、1年間の休日日数を記載します。

【例】

毎週木・日曜日、国民の祝日

1-6. 休暇

年次有給休暇以外に、夏季休暇などがある場合は記載します。

【例】

年次有給休暇:6ヶ月継続勤務した場合→10日

その他の休暇:無給(正月休み 12月30日~1月3日)

1-7. 賃金

基本賃金や諸手当とその計算方法、残業代の割増率などを記載します。

また、賃金の締切日、支払日、支払い方法も合わせて明記します。

【例】

基本給:月給300,000円

賃金締切日(基本給) 毎月月末

賃金支払日(基本給) 翌月20日

賃金支払い方法:銀行振込(本人名義のものに限る)

また、「労使協定に基づく賃金支払時の控除」欄では、借り上げ社宅料や旅行積立金など、賃金から控除して支払えるものがある場合「有」と記載しましょう。

1-8. 退職に関する事項

定年制の有無や自己都合退職時の手続き、解雇事由などを記載します。

なお、解雇事由は就業規則を参照するように記載しても問題ありません。

【例】

定年制(有:60歳)

定年再雇用制度(有:70歳)

自己都合退職の手続(退職する14日以上前に届け出ること)

解雇の事由及び手続き 詳細は就業規則第18条を参照

1-9. 短時間・有期雇用労働者の場合

パートやアルバイト、契約社員など短時間・有期雇用労働者の場合、上記と合わせて、以下の4項目の記載も必要です。

- 退職金の有無

- 昇給の有無

- 賞与の有無

- 雇用管理の改善などに関する相談窓口

1〜3については、「有・無」を記載し、ある場合は時期や金額も明記しましょう。

4については部署名・担当者名・連絡先を明記します。

2. 労働条件通知書記入例と書き方のポイントなど解説

次に、労働条件通知書に記載されている内容のうち、必須ではないものの記入例や明示方法を解説します。

次に、労働条件通知書に記載されている内容のうち、必須ではないものの記入例や明示方法を解説します。

2-1. その他の項目

その他の項目では、社会保険の加入状況などを記載します。

明示義務のある内容ではありませんが、社会保障や厚生年金基金は労働者が事前に把握したい内容のため、明記した方がよいでしょう。

【例】

社会保険の加入状況(厚生年金・健康保険・厚生年金基金)

雇用保険の適用(有)

2-2. 2019年4月より労働条件通知書の電子化が可能

今まで書面での交付が義務付けられていた労働条件通知書ですが、2019年4月以降から、FAXや電子メール、SNSなどでも送付できるようになりました。

ただし、送付する際は下記の点に留意しましょう。

- 事実と異なる内容は明示しない

- 労働者が希望する場合に限り対応する

- 送付する際は添付ファイル形式にする(SNS本文などに記載しない)

- 送付後は到達したか確認する

- 出力し保管するように案内する

電子送付はあくまでも労働者が希望する場合のみとなり、一方的に送りつけることはできません。

労働条件通知書を電子化する際は、システムを利用するのがおすすめです。労働条件通知書をPDF化してメールで送ることも可能ですが、システムであれば入職者が通知書を確認したかがわかるうえ、対象者に一括で通知書を送ることもできるためです。

システムで雇用契約がどのように電子化されるか気になる方は、労働条件通知書の電子化ができるシステム「ジンジャー人事労務」のサービス紹介ページを以下のリンクよりご覧ください。

▶クラウド型人事管理システム「ジンジャー人事労務」の雇用契約サービスの紹介ページを見る

3. 労働条件通知書を作成する上での注意点

最後に、労働条件通知書を作成する際の注意点を解説します。

最後に、労働条件通知書を作成する際の注意点を解説します。

3-1. 必須事項は雇用形態により違いがある

労働条件通知書に記載する内容は、雇用形態により異なります。

特に短時間・有期雇用労働者の場合、正社員以上に記載内容が多くなります。

記載事項に抜け漏れの無いよう、十分注意しましょう。

3-2. 書面は必要ないが明示しなくてはいけない事項もある

労働条件通知書への記載が義務付けられた「絶対的明示事項」以外で、会社が制度として定めている内容の中に「相対的明示事項」に該当するものがあれば、合わせて明示しなくてはいけません。なお、相対的明示事項については以下のとおりです。

- 退職手当に関する事項

- 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項

- 従業員の負担(作業用品など)に関する事項

- 安全衛生に関する事項

- 職業訓練に関する事項

- 災害補償や業務外の傷病扶助に関する事項

- 表彰や制裁に関する事項

- その他全労働者に適用される事項

相対的明示事項については口頭での明示が可能ですが、後々入職者とのトラブルを避けたい場合は、あらかじめ労働条件通知書に盛り込んだ方が無難でしょう。

3-3. 記載事項の抜け漏れ防止にはテンプレートを使うのがおすすめ

労働条件通知書には決まった様式がないため、企業が自由に用意して問題ありません。

しかし、必須事項の記載漏れを防止するためにも、テンプレートを使うのがおすすめです。

厚生労働省ホームページでも様式を配布しています。

3-4. 2020年法改正により、労働条件通知書の保管期限は5年に延長

以前まで、労働条件通知書は3年間の保管が義務付けられていました。

しかし、2020年の労働基準法109条改正によって、以下の通り、保管期限が3年から5年へ延長しました。

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。

また、労働条件通知書は労働者の在籍・退職に関わらず5年間(当分の間は3年間)保管しなければいけない点にも注意しましょう。

3-5. 明示義務違反や内容の虚偽には罰則の可能性がある

労働条件を明かしていなかったり、虚偽の内容を明示していたりするなど、悪質な場合は30万円以下の罰金が課される恐れがあります。(労働基準法第120条)

また、軽微な間違いであっても、労働者の不信を招き、企業の信頼低下につながるため、記載内容に不備がないか十分に確認しましょう。

3-6. 2024年4月より追加される明示事項に注意が必要

法改正にともない、2024年4月1日から労働条件明示のルールが一部追加となります。具体的な追加点は以下のとおりです。

- 就業場所・業務の変更の範囲

- 通算契約期間または更新回数の上限の有無と内容

- 無期転換申込機会

- 無期転換後の労働条件

1.については全ての従業員、2.については有期雇用契約の従業員、3~4.については無期転換申込権が発生する従業員がそれぞれ対象となります。2024年4月以降に雇用する際は、記載漏れがないよう留意しましょう。

当サイトでは、雇用契約や解雇に関する決まりごとをまとめた資料を用意しています。今回の明示ルールの変更点についても解説しているので、「労働条件通知書の内容に不足がないか不安な方」や「雇用契約に関連する法律について確認したい方」はぜひこちらからダウンロードしてご覧ください。

4. 労働条件通知書は記入例を確認し、不備の無いよう十分注意しよう

労働条件通知書は、雇用形態や労働形態によっても記載内容に違いがあるため、不備や間違いの無いように十分注意しましょう。もし自社で様式を作るのが難しい場合は、テンプレートを活用するのもおすすめです。

労働条件通知書は、雇用形態や労働形態によっても記載内容に違いがあるため、不備や間違いの無いように十分注意しましょう。もし自社で様式を作るのが難しい場合は、テンプレートを活用するのもおすすめです。

作成した労働条件通知書は労働者が希望する場合、EメールやSNSでも送付できます。

また、保管期限は3年から5年に延長しています。このように、関連法の改正も多いため内容を十分に把握しましょう。

雇用契約は法律に則った方法で対応しなければ、従業員とのトラブルになりかねません。

当サイトでは、「自社の対応が適切か確認したい」という人事担当者様に向け、雇用契約の方法から、雇用契約についてよくある質問までをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しております。

雇用契約業務を適切に進めるための参考としてご利用いただけますので、気になった方はこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理

公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08

-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理

公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!

人事・労務管理

公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10

-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説

人事・労務管理

公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理

公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理

公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08