有給休暇の取得率とは?現状や計算方法・メリット・向上させる方法を解説

更新日: 2025.10.6 公開日: 2024.12.25 jinjer Blog 編集部

有給休暇の取得率は、有給休暇を付与する日数に対して、従業員が実際に休みを取った日数の割合です。

好きな時に自由に休める有給休暇の取得率が高ければ、従業員の満足度も高くなり、エンゲージメントの向上も期待できます。逆に、取得率が低いと、従業員の不満が溜まって業務効率が悪くなる可能性があるので、早急な改善が必要になります。つまり、取得率を把握することによって、従業員の有給休暇取得状況を客観的に把握できるため、不満による離職を防いだり、自社への貢献度を高めたりすることができるのです。

本記事では、有給休暇の取得率の定義や日本の現状、計算方法、取得率を向上させる方法も紹介などを解説していきます。

目次

毎月の有給休暇の付与計算、取得状況の確認、法改正への対応…。

「この管理方法で本当に問題ないだろうか?」と不安を抱えながら、煩雑な業務に追われていませんか?

当サイトでは、担当者の方が抱えるそのようなお悩みを解決し、工数を削減しながらミスのない管理体制を構築するための実践的なノウハウを解説した資料を無料配布しています。

◆この資料でわかること

-

年5日の取得義務化で、企業が対応すべき3つのポイント

-

すぐに使える!Excelでの年次有給休暇管理簿の作り方

-

複雑なケース(前倒し付与など)の具体的な対応フロー

最新の法令に対応した、効率的で間違いのない有休管理のために、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、ルールの見直しにお役立てください。

1. 有給休暇の取得率とは

有給休暇の取得率とは、付与される日数のうち実際に従業員が何日間の休みを取得したか、割合を示すものです。

年次有給休暇は従業員の心身のリフレッシュを目的とされており、希望するタイミングで取得できる決まりとなっています。しかし、日本において有給休暇の取得率が低い状況が続いており、働き方改革の一環として、2019年4月に年5日の取得が義務化されました。

年5日の有給休暇取得の義務化や企業の努力により、取得率は年々向上しています。

参考:年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説|厚生労働省

2. 有給休暇取得率の計算方法

厚生労働省が就労条件総合調査において、有給休暇の取得率を算出している計算方法は、以下のとおりです。

実際に有給休暇を取得した日数の合計÷有給休暇の付与日数の合計×100

入社から半年が経過した従業員に10日間の有給休暇を付与し、1年間に6日休みを取った場合の取得率は、以下のように計算できます。

6÷10×100=60%

政府の有給休暇の取得率に関する目標は、「2025年までに70%以上に引き上げること」です。この目標を達成するためにも、自社の有給休暇の取得率が70%より低い場合、休みやすい環境作りを検討してみてください。

3. 有給休暇取得率の平均数値

厚生労働省の調査によると、2023年の従業員1人あたりの有給休暇取得率は約62%です。日本における有給休暇の取得率は、直近10年で以下のように推移しています。

| 年度 | 取得率 |

| 2024年 | 約65% |

| 2023年 | 約62% |

| 2022年 | 約58% |

| 2021年 | 約57% |

| 2020年 | 約56% |

| 2019年 | 約52% |

| 2018年 | 約51% |

| 2017年 | 約49% |

| 2016年 | 約49% |

| 2015年 | 約48% |

| 2014年 | 約49% |

有給休暇取得率の調査を厚生労働省が始めた1983年以降、2024年の取得率はもっとも高い数値となっています。日本政府の目標は2025年までに有給休暇の取得率を70%まで引き上げることです。年々、取得率は上昇していますが、目標には届いていません。

独立行政法人労働制作研究・研修機構によると、世界と比較して日本は年間の有給休暇の日数が少ない状況です。有給休暇の取得日数が多いドイツは、年平均で30日に対し、日本は17. 6日と半数近くになっています。

参考:6.労働時間・労働時間制度|データブック国際労働比較2024|独立行政法人労働制作研究・研修機構

4. 有給休暇取得率を高める必要性

年5日の有給休暇取得は、労働基準法の規定により、企業は必ず従業員に取得させることが義務づけられています。しかし、5日以上の取得は義務ではないので、企業からすれば「従業員に休まれない方が助かる」という思いもあるかもしれません。

しかし、有給休暇は取得率を高める必要性があるのです。

- 従業員のモチベーション向上

- 自社のイメージアップ

ここでは、これらの必要性について解説します。

4-1. 従業員のモチベーション向上

付与された有給休暇を自由に取得できれば、従業員は十分な休息や趣味などに時間を使うことができます。

従業員が充実した自由時間を過ごせてQOLがアップすれば、生活への満足感から仕事へのモチベーションの向上が期待できるでしょう。従業員のモチベーションは、業務効率や仕事への集中力などに直結するので、結果的に生産性が上がるなど企業利益にもつながります。

近年は、育児や介護に時間を取られてしまう従業員も増えているため、有給休暇が取得しやすくなれば、エンゲージメントも向上し離職率の低下も期待できるかもしれません。

4-2. 自社のイメージアップ

現在に限ったことではありませんが、就活生や転職者など就職活動をしている人は、業務内容や給与面だけでなく福利厚生にも注目しています。特に、自分の都合に合わせて休みを取れる有給休暇に関しては、日数はもちろん取得率を重視する傾向にあります。

いくら「充実した福利厚生」とうたっていても、企業イメージが悪いと応募数も減少してしまうでしょう。

しかし、しっかりと有給休暇取得率を掲載すれば、「クリーンな会社」や「働きやすい会社」というイメージアップにつながり、人材確保にも有利に働きます。

5. 有給休暇取得率が低い理由

日本において有給休暇取得率が低い理由は、下記のようなことが挙げられます。

- 有給休暇を取ると周りに迷惑をかけると感じる

- 有給休暇を取りづらい職場環境

ここでは、これらの理由について解説していきます。

5-1. 有給休暇を取ると周りに迷惑をかけると感じる

日本では、「人より頑張ること」「休まず働くこと」を美徳とする風潮が根強く残っているのが実情です。そのため「休む」という行為にためらいを感じる従業員がいる状況が、日本の有給休暇取得率が低くしていると考えられます。

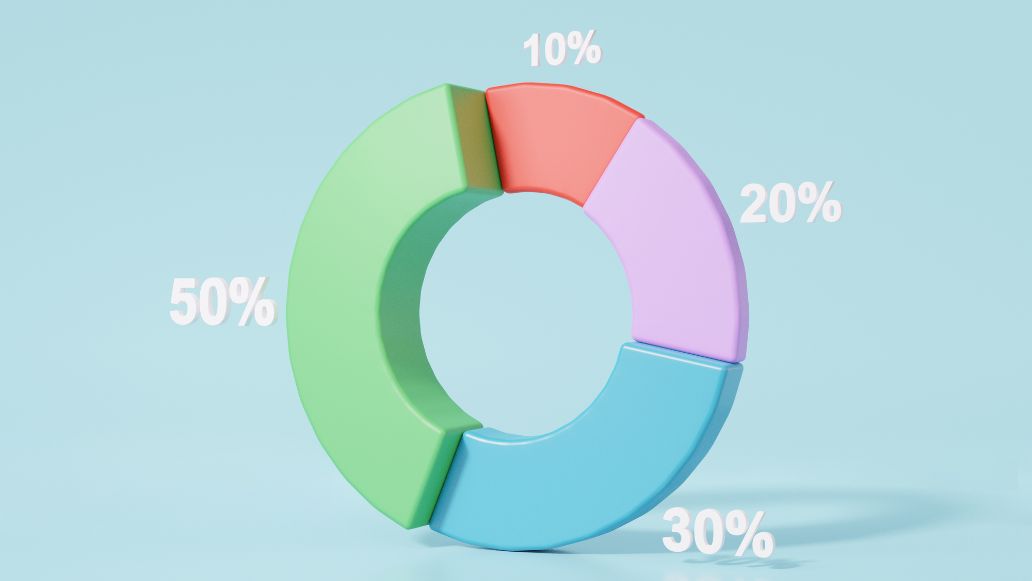

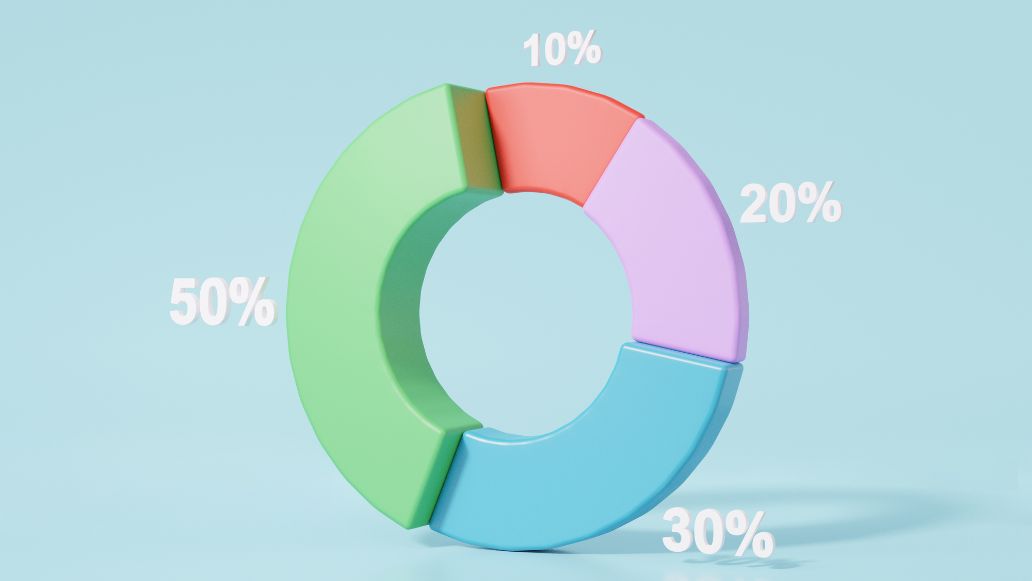

三菱UFJリサーチ&コンサルティングの意識調査によると、有給休暇の取得に対して、約41%が「ためらいを感じる」と回答しています。

有給休暇の取得をためらうのは、主に以下のような理由が挙げられます。

| チームや顧客に迷惑がかかる | 約51% |

| 有給休暇の取得後に忙しくなる | 約36% |

| 休むための調整が手間になる | 約28% |

| 上司が良い顔をしない | 約20% |

取得率を向上させるためには、だれがいつ休んでも業務に支障が出ない体制や、休みやすい空気を作るなどの対策が必要といえます。

参考:令和4年度「仕事と生活の調和」の実現および特別な休暇制度の普及促進に関する意識調査報告書|三菱UFJリサーチ&コンサルティング

5-2. 有給休暇を取りづらい職場環境

有給休暇を取得できるかできないかは、職場環境も大きく関係しています。例えば、自分の代わりに業務をおこなってくれる従業員がいない場合、有給を取りたくてもとれません。

そのため、働く企業の規模の大小により、従業員が休みを取りにくいことも、日本の有給休暇取得率が低い理由となっています。

厚生労働省の就労条件調査によると、2024年の企業規模別の有給休暇取得率は、以下の表のようになります。

| 企業規模 | 有給休暇の取得率 |

| 1,000人以上 | 67% |

| 300~999人 | 66.6% |

| 100~299人 | 62.8% |

| 30~99人 | 63.7% |

この調査からわかるように、企業規模が小さく従業員の人数が少ない企業は、有給休暇の取得率が低い傾向となっています。少人数で運営しているため、誰かがいない日は出社している従業員に負担がかかるケースもあり、休みにくい環境といえるでしょう。

6. 有給休暇の取得率を高める企業へのメリット

従業員の有給休暇の取得率を高めることで、企業が得られるメリットは以下の2つです。

- 優秀な人材の確保・定着が期待できる

- 適度な休息により作業効率が向上する

ここでは、それぞれのメリットについて解説します。

6-1. 優秀な人材の確保・定着が期待できる

年次有給休暇の取得率を高めると、優秀な人材を確保できるメリットがあります。

NPO日本ネットワークセキュリティ協会の調査によると、就職活動する際に休みの取りやすさをチェックする学生は全体の約14〜17%です。現代の若者は、ワークライフバランスを重視する傾向があるので、給与の高さだけではなく、いかにプライベートを充実させた働き方ができるかも企業選びのポイントになっていると言われています。

理想の働き方ができる企業のイメージがあれば、求人に多くの応募が集まるという期待ができるほか、従業員の離職を減らし定着も見込めます。求人に多数の応募があれば、母数が増えるため、優秀な人材を採用できる可能性を高められるでしょう。

参考:学生のキャリア意識調査レポート|NPO日本ネットワークセキュリティ協会

6-2. 適度な休息により作業効率が向上する

有給休暇の取得率を高めることで、従業員が適度な休憩を取れるようになり、作業効率の向上を期待できます。また、疲労を溜めることなく従業員が働けるので、ミスの防止やリフレッシュ効果による仕事へのモチベーション向上も見込めます。

「有給休暇があるのに取得できない」という環境は、強いストレスや不満を与えることになります。ストレスや不満は、業務意欲を低下させたり作業効率を下げたりすることになるため、結果的に企業側も損をする可能性があるのです。

しっかりと有給休暇を取得して、従業員が高いモチベーションを維持できれば、作業効率の向上により営業利益の向上も期待できるでしょう。

7. 有給休暇の取得率を向上させる効果的な方法

効果的に有給休暇の取得率を向上させる方法は、以下のようなものが挙げられます。

- 計画的付与制度を導入する

- 時間単位の有給休暇を付与する

- 有給休暇を取りやすい環境を作る

ここでは、これらの方法について順番に解説します。

7-1. 計画的付与制度を導入する

年次有給休暇の計画的付与制度の導入により、取得率を向上できます。

計画的付与制度とは、以下4つの事例のように企業側から有給休暇の取得日を指定して、従業員が休みやすくする制度です。

- 夏季や年末年始の休暇の前後を有給休暇の取得日とする

- 祝日と土曜日・日曜日の間に1日だけある平日を有給休暇の取得日とする

- 自社の閑散期を有給休暇の取得日に指定する

- アニバーサリー休暇で従業員本人や家族の記念日を休みやすくする

この制度を導入する場合は、従業員が有給休暇を取得しても業務に支障が出ないよう、事前に自社の現状に適した計画的付与制度を検討しておくことが重要です。

参照:年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説|厚生労働省

7-2. 時間単位の有給休暇を付与する

丸1日ではなく、「時間単位での有給休暇制度」の導入も、取得率の向上を期待できます。

年次有給休暇は1日単位での付与が原則とされていますが、年5日までであれば時間単位での付与が可能です。

通院や子どもの学校行事への参加、介護などがある従業員は、「午前だけ」「午後だけ」休みがあればいいというケースも少なくありません。

必要な分だけ取得できる時間単位の有給休暇制度があれば、従業員が休みやすくなります。丸1日休むほどではない場合でも、時間単位の有給休暇制度の利用により従業員が休みを取れるようになれば、取得率を向上させられるでしょう。

参照:年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています|厚生労働省

7-3. 有給休暇を取りやすい環境を作る

有給休暇の取得率を向上させるために、従業員が有給休暇を取りやすい環境を作りましょう。

日本において有給休暇取得率が低いのは、休みにくいと感じている従業員が多いことも要因の一つです。

この課題を解決するには、以下のような対策により、休みやすい空気を社内に広げることが求められます。

- 有給休暇の取得を呼びかける

- 「休むこと」への意識改革を実施する

意識改革には「休むこと」がもたらすメリットを提示したり、長時間労働を評価しない風土を構築したりするのが有効です。

休みを取得することに後ろめたさを感じさせない空気作りは、有給休暇の取得率を向上させるための効果的な対策方法といえるでしょう。

8. 有給休暇の取得率を上げて働きやすい環境を整えよう

年次有給休暇の取得率は、付与する日数と実際に休んだ日数の割合をさします。この取得率が高ければ高いほど、有給休暇を取得する日数が多く、休みやすい環境といえます。

日本人は「休む」ということにネガティブな印象を持っていることが多い傾向にあるので、企業側が積極的に取得を推進していくことが重要です。

いくら有給休暇がたくさんあっても、取得率が低ければ、ブラックなイメージを与えてしまいますし、優秀な人材の離職率を高める可能性もあります。

有給休暇を取得しやすくするというのは、優秀な人材の確保や作業効率の向上などのメリットが得られるので、有給休暇の取得率を上げて気持ち良く働ける環境を整えましょう。

毎月の有給休暇の付与計算、取得状況の確認、法改正への対応…。

「この管理方法で本当に問題ないだろうか?」と不安を抱えながら、煩雑な業務に追われていませんか?

当サイトでは、担当者の方が抱えるそのようなお悩みを解決し、工数を削減しながらミスのない管理体制を構築するための実践的なノウハウを解説した資料を無料配布しています。

◆この資料でわかること

-

年5日の取得義務化で、企業が対応すべき3つのポイント

-

すぐに使える!Excelでの年次有給休暇管理簿の作り方

-

複雑なケース(前倒し付与など)の具体的な対応フロー

最新の法令に対応した、効率的で間違いのない有休管理のために、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、ルールの見直しにお役立てください。

勤怠・給与計算のピックアップ

-

有給休暇の計算方法とは?出勤率や付与日数、取得時の賃金をミスなく算出するポイントを解説

勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2026.01.29

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2026.01.27

-

社会保険料の計算方法とは?計算例を交えて給与計算の注意点や条件を解説

勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2025.12.16

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.03.10

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2025.11.21

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2025.02.07

有給休暇の関連記事

-

有給休暇の計画的付与制度とは?導入方法や注意点を紹介

勤怠・給与計算公開日:2024.12.26更新日:2026.01.30

-

傷病手当金と有給休暇どちらを優先すべき?優先度や両者の違いを解説

勤怠・給与計算公開日:2024.12.25更新日:2026.01.27

-

時季変更権とは?行使するための条件や注意点を徹底解説

勤怠・給与計算公開日:2021.11.15更新日:2025.10.06