社会保険資格喪失証明書とは?発行までの流れや国民健康保険への切り替え手続き方法

事業所ごとに加入していた社会保険は、従業員が退職した後に権利を喪失します。従業員は退職後に新たに他の会社の社会保険に手続きするか、国民健康保険に加入しますが、資格喪失の証明書が正しく取得できないと、新たな保険手続きの妨げになる可能性があります。

今回は、社会保険喪失証明書の発行までの流れとあわせて、国民健康保険への切り替え方法、発行されないときの対策について解説していきます。

▼社会保険の概要や加入条件、法改正の内容など、社会保険の基礎知識から詳しく知りたい方はこちら

社会保険とは?概要や手続き・必要書類、加入条件、法改正の内容を徹底解説

目次

社会保険の手続きガイドを無料配布中!

社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。

しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。

さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。

当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、最新の法改正に対応した「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。

ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「最新の法改正に対応した社会保険の手続きを確認しておきたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

1. 社会保険喪失証明書(健康保険資格喪失証明書)とは

健康保険資格喪失証明書とは、退職などによって健康保険の被保険者資格を喪失したことを証明する書類です。会社が発行することもあれば、年金事務所または健康保険組合に依頼をして発行することもあります。

退職によって加入資格を喪失した場合、喪失日として退職日の翌日の日付が証明書に記載されます。被扶養者がいる場合には、その分も含めて資格喪失が証明されるため、被扶養者分の証明書としても有効です。

1-1. 健康保険資格喪失証明書の提出が必要なケース

退職後に国民健康保険へ加入する場合は、健康保険資格喪失証明書の提出が必要です。国民健康保険の加入手続きは、原則として資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に行わなければならず、その際に証明書が必要です。

手続きが14日を過ぎても加入は可能ですが、その場合の保険料の支払方法などは市区町村によって異なるため、市区町村に問い合わせて確認してください。

1-2. 健康保険資格喪失証明書の提出が必要ないケース

主に以下のケースでは、健康保険喪失証明書の提出は必要ありません。

退職後に別の会社に転職する場合や退職後も加入していた健康保険の任意継続制度を利用する場合です。転職先の会社が加入している健康保険の被保険者になるため、一般的には転職先から健康保険資格喪失証明書の提出を求められるケースは少ないです。

ただし、新たに加入する健康保険組合によっては資格喪失証明書を提出しなければならないことがあるため、転職先の会社に確認しておくとよいでしょう。また、退職後に健康保険の任意継続制度を利用する場合も、資格喪失証明書は不要です。任意継続期間の満了後は、加入していた健康保険から「任意継続被保険者資格喪失通知書」が送られるため、それが資格喪失の証明書となります。

2. 社会保険喪失証明書(健康保険資格喪失証明書)の発行までの流れ

社会保険喪失証明書は、退職した従業員が国民健康保険加入手続きの際に必要な重要書類です。

事業主は従業員から証明書発行の申し出を受け次第、手続きを行います。

手順は次の通りです。

2-1. 資格喪失手続き完了させる

健康保険資格喪失証明書を取得するためには、まず資格喪失手続きを完了させる必要があります。この手続きは会社側が行うものであり、従業員が直接対応する必要はありません。

しかし、資格喪失証明書が必要な場面が多いため、退職前にあらかじめ会社の人事担当者に資格喪失手続きの予定日を確認しておくとスムーズです。

この段階でしっかり予定日を把握することで、その後の国民健康保険への切り替え手続きも円滑に進めることができます。

2-2. 健康保険資格喪失証明書の発行申請をおこなう

加入している健康保険または会社の担当者に資格喪失証明書の発行申請をおこなうことが必要です。ただし、会社には健康保険資格喪失証明書を発行する義務がないため、退職前に会社側で手続きが可能かどうかを確認しておきましょう。

もし、会社側が手続きをおこなわない場合、本人が手続きを進める必要があります。この場合、まずは加入している健康保険(協会けんぽや健康保険組合)のホームページや年金事務所で必要書類や申請手順を確認することが重要です。

例えば、多くの健康保険組合では、退職後に資格を喪失したことを証明するために、特定の書類やフォームの提出が求められます。これらを事前に把握しておくことで、スムーズな手続きを進めることができます。

管轄の年金事務所に「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認請求書」を提出する

「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認請求書」は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

記入済みの請求書は居住地に近い年金事務所に提出します。提出方法は、直接窓口に持参する方法と郵送する方法があります。窓口に直接持参する場合は、必ずマイナンバーカードまたは運転免許証やパスポートなどの身分証明書を持参してください。

郵送の場合は、マイナンバーカードの表裏のコピーや身分証明書のコピーを請求書に添付し、日本年金機構の事務センターに送付します。このプロセスを適切に行うことで、無事に社会保険資格喪失証明書を取得することができます。

2-3. 健康保険資格喪失証明書を受け取る

郵送で請求した場合は、証明書の受け取りに数日かかることがありますので、早めに手続きを開始することをおすすめします。

これにより、国民健康保険への切り替え手続きをスムーズに進めることができます。

2-4. 会社で発行する際の手順

社会保険喪失証明書は、退職した従業員が国民健康保険加入手続きの際に必要な重要書類です。

事業主は従業員から証明書発行の申し出を受け次第、手続きを行います。

① 健康保険資格喪失証明書の書式を用意しておく

② 従業員から発行希望を受ける

③ 健康保険資格喪失証明書を発行する

④ 健康保険資格喪失証明書のコピーを取っておく

⑤ 健康保険資格喪失証明書を従業員に手渡す

重要なのは、健康保険資格喪失証明書の書式を事前に用意しておくことです。書式は会社ごと自由なので、事前に必要項目をチェックして書類を準備しておくと、希望があった後にすぐ発行できます。

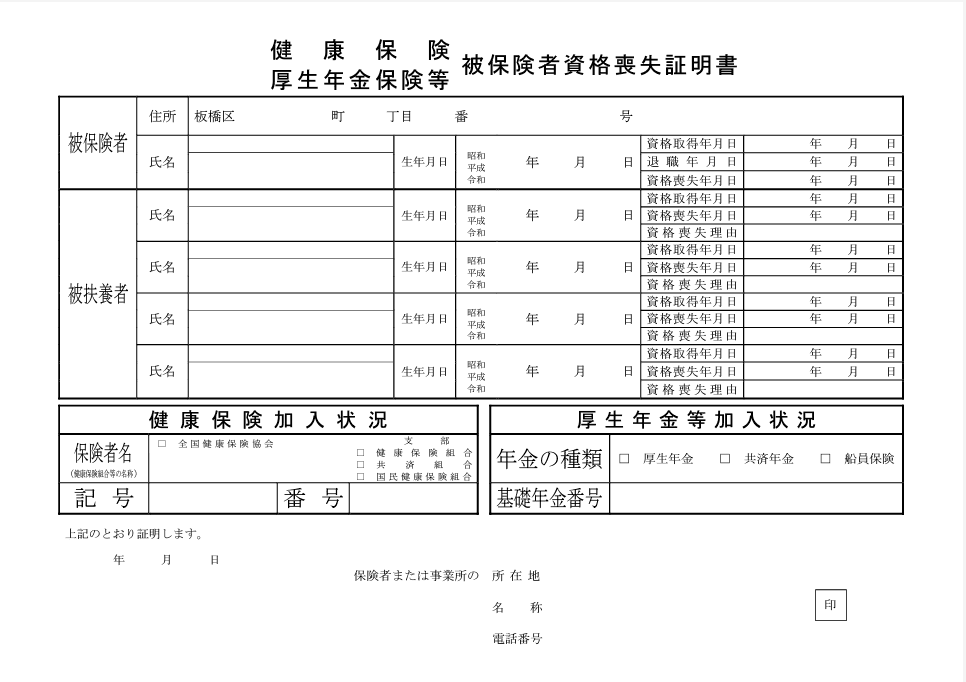

3. 社会保険資格喪失証明書(健康保険資格喪失証明書)の書き方

ここでは実際に健康保険資格喪失証明書を作成する際に必要な項目をご紹介します。以下の健康保険資格喪失証明書の記載項目例を参考にしましょう。

3-1. 被保険者に関する情報

- 氏名

- 生年月日

- 現住所

- 保険者番号

- 被保険者証番号

- 取得年月日

- 喪失年月日

上記の項目を確認の上、間違いのないよう被保険者に関する情報を記載します。

3-2. 被扶養者に関する情報

- 氏名

- 生年月日

- 続柄

- 認定年月日

- 喪失年月日

健康保険資格喪失証明書には、被保険者の情報だけでなく、被保険者が扶養している人物の情報も記載します。また、最後に署名のような形式で事業所の情報を記載し、最後に相違がないことを証明するために、日付を記載します。

3-3. 事業所に関する情報

- 事業所名称

- 所在地

- 代表者名

- 電話番号

実際にPDF形式でダウンロードできるので、自社で作成できない方は有効に活用してみてください。健康保険資格喪失証明書以外にも、厚生年金や雇用保険の資格喪失届や離職証明書の発行など、資格喪失時には複数の対応が必要になります。本サイトでは上記の社会保険の手続きに関して、資格取得時と資格喪失時の対応についてまとめた資料を無料で配布しております。従業員の入社時や退社時の対応で不安な点があるご担当者様は、こちらから「社会保険の手続きガイド」をダウンロードしてご確認ください。

4. こんなときはどうする?社会保険資格喪失証明書(健康保険資格喪失証明書)のQ&A

また健康保険資格喪失証明書に関してよくある質問をまとめました。正しく対応できるよう発生しやすいケースを把握しておきましょう。

4-1. 勤務先が倒産した場合はどうする?

勤務先が倒産した場合でも、国民健康保険への切り替えをスムーズに進めるためには、資格喪失証明書が必要です。

しかし、倒産によって会社側が手続きを進めることが困難になることが多いです。そのため、本人で手続きを行う必要があります。具体的には、まず年金事務所または加入していた健康保険組合に問い合わせることで、資格喪失証明書の発行申請が可能です。すぐに行動に移し、必要な書類を整えることが、迅速な国民健康保険への切り替えにつながります。

このように、会社が倒産しても適切な手続きを踏むことで、国民健康保険への切り替えは問題なく進められます。

4-2. 証明書を紛失した場合は再発行できる?

健康保険資格喪失証明書を紛失した場合、再発行は基本的に可能です。まず、協会けんぽ加入者であれば、管轄の年金事務所へ問い合わせてください。

協会けんぽ以外の健康保険に加入していた場合も、各健康保険組合に連絡を取り、資格喪失証明書の再発行を依頼することができます。

国民健康保険への切り替え手続きには、原則として資格喪失証明書の提出が必要です。ただし、自治体によっては退職証明書や離職票などの提出で対応してもらえるケースもあります。そのため、お住まいの自治体に確認を取り、必要な書類を確認することが重要です。

5. 国民健康保険等への切り替え方法

続いて、国民健康保険への切り替え方法をご紹介します。日本では国民全員が健康保険に加入することが義務づけられており、加入していない場合は医療費が全額自己負担になる可能性があります。

会社を退職した後は、健康保険資格喪失証明書を受け取って、国民健康保険への加入手続きをとりましょう。

▼そもそも社会保険と国民健康保険の違いが判らない方はこちらをご覧ください

社会保険と国民健康保険の違いや切り替え時の手続きとは

5-1. 国民健康保険に切り替える際に必要な持ち物

国民健康保険に切り替える際は、届出が必要です。市区町村によって必要な持ち物は多少異なりますが、おおむね以下のものを求められることが多いようです。

- 健康保険資格喪失証明書

- 世帯主と加入者全員のマイナンバーがわかるもの(個人番号カード・通知カード)

- マイナンバーカードなどの本人確認書類

この他にも市町村によってはキャッシュカードや通帳、銀行届出印などを求められることもあるため、申請を行う市町村に確認を取るのがおすすめです。ホームページで持ち物を公表している所もあります。

なお、健康保険資格喪失証明書が発行してもらえない場合については、次章で詳しくご紹介していますので、そちらをご覧ください。

5-2. 国民健康保険に切り替える際の提出先と提出方法・提出期限

国民健康保険への切り替えは、市町村の国民健康保険担当課で手続きを行います。手続きができる時間帯は役所によって異なるので、事前に確認してから申請に行きましょう。

また、提出期限は社会保険喪失日から14日以内です。社会保険喪失日は退職日の翌日なので、仮に4月1日に退職した場合は4月2日が社会保険喪失日となり、4月2日から14日以内に国民健康保険に加入する必要があります。

期限超過に申請を行っても、社会保険喪失日までさかのぼって保険料を納める必要があるため、必ず加入手続きを行いましょう。

関連記事:社会保険と国民健康保険の切り替え手続きや任意継続保険の特徴について

6. 会社や事業所が発行してくれない場合の対策

国民健康保険は紹介した通り、健康保険資格喪失証明書は加入のための重要な書類です。しかし、会社に発行を希望してもなかなか発行してくれない場合があります。市町村によって異なる可能性がありますが、会社に退職日の確認を取ったり、簡易的な書類に置き換えたりなどの対処方法があります。

健康保険に加入していないと、医療費が全額負担になってしまうので、健康保険資格喪失証明書を発行してもらえない場合でも、代替策で必ず加入手続きをとりましょう。

6-1. 代替案①:退職日が確認できる書類を持参する

健康保険資格喪失証明書の発行は会社の義務ではないので、発行が遅れたり、発行してもらえない可能性もあります。その場合は、退職日が証明できる書類を発行してもらいましょう。

「退職証明書」や「離職票」によって退職日を証明することができます。退職日は社会保険の喪失日を確認するために必要です。

6-2. 代替案②:会社に電話で確認をとる

また、会社に電話で確認をとる場合もあります。

そのような場合に備えて事前に担当部署の連絡先や、担当者名を控えておくとよいでしょう。

6-3. 代替案③:年金事務所窓口で健康保険資格喪失証明書を交付してもらう(協会けんぽの場合)

これまで全国健康保険協会に加入していた場合は、年金事務所で発行できます。

保険証に全国健康保険協会の記載があるので、確認してみてください。

手続きは最寄りの年金事務所の窓口で行う他、郵送でも可能です。健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認請求書を届書として提出します。窓口で手続きする際は身分証明書を持参する必要があります。

ただし、退職後に会社が被保険者資格喪失届を提出していない場合は、手続きできない可能性があります。会社に困っている旨を伝え、早急に手続きを済ませてもらいましょう。

参考:国民健康保険等に加入するため、健康保険の資格喪失証明等が必要になったとき|日本年金機構

7. 退職後は健康保険資格喪失証明書を提出しては14日以内に国民健康保険に切り替えよう

健康保険資格喪失証明書は退職後、国民健康保険への切り替えに必要な書類です。保険料は退職日を起点として納めるため、社会保険が失効する退職日の証明が必要になるのがポイントです。

国民健康保険は退職した日の翌日から14日以内に手続きを済ませなければならないので、発行してもらえない場合は催促するか、代替策で対処する必要があります。

代替策としては、離職票や退職証明書を退職日の証明として使用する、電話で会社に退職日を問い合わせるなどの方法があります。また、全国健康保険協会に加入していた場合は、最寄りの年金事務所で発行手続きができます。

社会保険の手続きガイドを無料配布中!

社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。

しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。

さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。

当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、最新の法改正に対応した「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。

ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「最新の法改正に対応した社会保険の手続きを確認しておきたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理

公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08

-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理

公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!

人事・労務管理

公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10

-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説

人事・労務管理

公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理

公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理

公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08