社会保険と国民健康保険の違いとは?切り替え時の手続きや任意継続について解説!

社会保険と国民健康保険、どちらも日本の国民皆保険制度を実現するための保険制度であり、家族の扶養に入っていない場合は、いずれかの保険制度に加入しなければなりません。

簡略的にいうと、会社員が加入するのが社会保険で、それ以外の個人事業主が加入するのが国民健康保険です。今回は、社会保険と国民健康保険の違いを説明しながら、切り替え時の手続き、任意継続の内容についてご紹介します。

▼社会保険の概要や加入条件、法改正の内容など、社会保険の基礎知識から詳しく知りたい方はこちら

社会保険とは?概要や手続き・必要書類、加入条件、法改正の内容を徹底解説

目次

社会保険の手続きガイドを無料配布中!

社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。

しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。

さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。

当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、最新の法改正に対応した「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。

ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「最新の法改正に対応した社会保険の手続きを確認しておきたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

1. 国民皆保険制度とは

具体的には、社会保険加入者は雇用関係を通じて健康保険に加入し、企業と共に保険料を負担します。一方、国民健康保険は自営業者や無職の人が加入する制度で、自治体を通じて保険料を支払います。扶養家族の有無や収入に応じて保険料の計算方法が異なるため、正確な情報を知ることが重要です。

なお、生活保護受給者や一部条件に満たない外国人は適用除外となります。これにより、全ての国民が適切な医療を受けることができる環境が整っています。

1-1.社会保険とは

社会保険とは、会社に勤める正規社員や一定の条件を満たす非正規社員に対して加入が義務付けられている公的な強制保険制度です。

この制度は、日本国民が病気やケガなどの予測しにくいリスクに備えられる仕組みを提供しています。

社会保険の一部である健康保険は、個人ではなく勤め先の会社を通じて加入することが特徴です。さらに、配偶者や三親等以内の親族も被扶養者として一緒に加入することができます。

社会保険の種類

社会保険には、さまざまな種類があります。健康保険、介護保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険の五つが主要な社会保険です。

狭義の意味では、健康保険と介護保険、厚生年金保険の3つをまとめて社会保険と呼びます。

1-2. 国民健康保険とは

国民健康保険とは、会社に勤めていないフリーランスや自営業、無職、年金受給者など、社会保険(健康保険)やその他の医療保険制度に加入していない人を対象とした保険制度です。この制度には扶養という概念が存在しません。

したがって、扶養家族がいる場合は、各自が国民健康保険に加入する必要があります。そのため、家族全員の保険料を支払うことが求められるのです。

2. 社会保険と国民健康保険の違い

健康保険と国民健康保険はまず、運営主体が異なります。社会保険は「全国健康保険協会」や「健康保険組合」、国民健康保険は市区町村が運営をおこなっています。

そのほか、加入条件や保険料の金額、扶養有無などの部分でさまざまな違いがあります。ここからはそれぞれの違いに関して、細かく解説していきます。

2-1. 社会保険(健康保険)と国民健康保険の加入条件の違い

まず最初に、社会保険と国民健康保険の加入条件の違いから解説します。

適用事業所に雇用されている正社員は、基本的に全員社会保険に加入することになります。短時間労働者における社会保険への加入条件は、下記5点です。(2024年1月現在)

- 被保険者が101人以上いる企業

- 週の所定労働時間が20時間以上であること

-

2ヶ月を超える雇用の見込みがあること

- 賃金の月額が88,000円以上であること(残業代・賞与は含まれない)

- 学生でないこと

一方、日雇い労働者や適用除外の事業所で雇用されている、自営業などの理由で加入条件を満たすことができず、社会保険に加入できない場合に国民健康保険に加入します。なお、生活保護を受けている場合には、別の医療費補助制度があるため、国民健康保険には加入することができません。

2-2. 社会保険(健康保険)と国民健康保険の保険料や計算方法の違い

続いて、保険料や計算方法の違いについて解説します。

社会保険の場合、毎年4~6月の月額報酬の平均を元に、標準報酬月額を算出します。

この月額報酬には、残業代や通勤手当なども含まれるので注意しておきましょう。

下記ページでは、都道府県別の健康保険料額を確認することができます。

月額報酬の平均さえ算出すれば、標準報酬月額も保険料も参照できるのでとても便利な表です。

参照:令和6年度保険料額表(令和6年3月分から)|全国健康保険協会

▼社会保険料の計算方法を詳しく知りたい方はこちらをご覧ください

【2024年度】社会保険料率や社会保険料の計算方法について徹底解説!

一方、国民健康保険は世帯単位で計算します。

社会保険とは違い、扶養という概念がないため、家族がいても全員が被保険者として扱われます。従って、保険料を計算する際は被保険者の人数・収入・年齢を反映して計算します。

また、国民健康保険の運営は各都道府県を主体に、市区町村とあわせて行います。そのため、保険料も居住する都道府県・市区町村によって異なるのがポイントです。国民健康保険の保険料を知りたい場合は、居住する地域の国民健康保険料を確認しましょう。

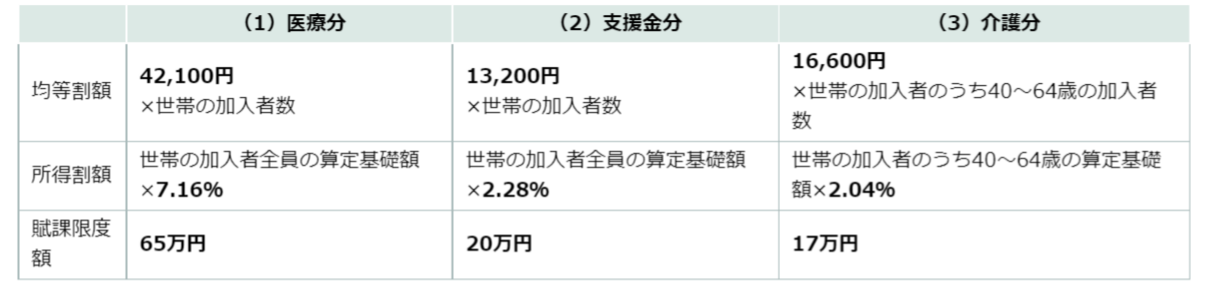

なお、令和4年度の新宿区の国民健康保険料(年間)の計算方法は、下記の通りです。

年間の保険料は(1)~(3)の合計になります。(3)の介護分に関しては、40~64歳までの方が対象となります。

2-3. 社会保険(健康保険)と国民健康保険の扶養有無の違い

社会保険では、配偶者や子供を自身の扶養に入れることができ、被扶養者が何人いても保険料は変わらず、被保険者分の費用だけで済みます。

ただし、被扶養者の収入の基準で、「130万円の壁」と呼ばれる収入の上限があるので、パートやアルバイトなどで働いている被扶養者は気を付けなければなりません。

一方、国民健康保険には、扶養という概念がありません。社会保険であれば1人分の社会保険料で複数人分の保険をまかなえたのに対し、国民健康保険は一人ひとりが被保険者とみなされるため、世帯全体で負担する保険料が多くなります。

2-4. 【まとめ】社会保険と国民健康保険の違い

ここまで紹介してきた社会保険と国民健康保険の違いを簡潔にまとめると、下記の通りです。

▼社会保険(健康保険)

- 運営:全国健康保険協会、健康保険組合

- 被保険者:適用事業所に雇用されている正社員、条件に当てはまる短時間労働者

- 保険料の負担方法:会社と従業員の折半で負担

- 扶養有無:有

▼国民健康保険

- 運営:市区町村

- 被保険者:社会保険、船員保険、共済組合に加入していない方、生活保護を受けていない方

- 保険料の負担方法:全額本人が負担

- 扶養有無:無

3. 国民健康保険から社会保険に切り替える際の手続き

ここでは、国民健康保険から社会保険を切り替える際の手続きについて、雇用主側と従業員側に分けてを紹介します。社会保険が適用される事業所に正社員として勤務し始める場合、国民健康保険から社会保険への切り替えが必要です。

また、アルバイトやパートタイムの雇用でも、労働時間や労働日数などの条件を満たしていれば、正社員と同様に社会保険への加入手続きが必要なので、雇用形態に限らず手続きについて押さえておきましょう。

3-1. 雇用主側の手続き

新しく雇用した従業員がいる場合、会社は社会保険加入の手続きを行います。

事業主が責任をもって申請を行う必要があり、期限は入社日から5日以内です。

期限までに、「被保険者資格取得届」を管轄の年金事務所に提出しましょう。また、雇用する従業員に扶養する家族がいる場合には、「健康保険被扶養者(異動)届」もあわせて提出します。

従業員に訂正してもらう可能性も踏まえて、提出期限を早めに設定しておくと良いでしょう。

3-2. 従業員側の手続き

従業員は入社する企業に、年金手帳(基礎年金番号通知書)とマイナンバーが記載されている書面の写しとともに、書面の写しを提出します。雇用主側の手続きは入社から5日以内と制限が厳しいので、提示を求められた書類はできるだけ早めに提出しましょう。

特にマイナンバーが記載されている書面に関しては、役所で発行してもらう必要がある可能性があることを認識しておきましょう。

関連記事:社会保険資格取得届とは?提出が必要な事業所や手続きの流れについて

4. 社会保険から国民健康保険に切り替える際の手続き

社会保険の適用事業所から退職した場合や、扶養から外れる必要があるが、会社の社会保険に加入できない場合、国民健康保険に加入します。社会保険への切り替えとは異なり、従業員自身が責任を持って加入手続きしなければならないのがポイントです。

4-1. 雇用主側の手続き

従業員が退職した場合、雇用主は退職日の翌日から5日以内に、「被保険者資格喪失届」を日本年金機構に提出する必要があります。その際は、従業員本人の健康保険証と、世帯主で扶養する家族がいる場合はその扶養家族の健康保険証も返却します。

また、従業員から希望があった場合には「社会保険喪失証明書」を作成し、従業員に渡しましょう。作成は義務ではありませんが、従業員が国民健康保険に加入する際スムーズに進むので、作成するのが親切でしょう。

関連記事:健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出すべきケースとは

4-2. 従業員側の手続き

従業員は、市区町村の窓口で国民健康保険の加入手続きをおこないます。国民健康保険に加入するには、会社から発行される「社会保険喪失証明書」が必要です。国民健康保険の保険料は、社会保険の資格を喪失する退職日の翌日から国民年金の被保険者となるため、その月の分から納める必要があります。退職した日の証明ができる書類を持参します。

もし、「社会保険喪失証明書」が発行してもらえなかった場合は、「離職票」や「退職証明書」を持参するようにしましょう。また、健康保険証に全国健康保険協会の表記がある場合は、最寄りの年金事務所で「健康保険資格喪失証明書」を発行してもらえる可能性があります。

国民健康保険への切り替えは、退職日の翌日から14日以内です。そのため、できる限り早急に国民健康保険への切り替えを行いましょう。

関連記事:社会保険喪失証明書の発行までの流れや国民健康保険への切り替え方法

5. 従業員の退職時に選択できる社会保険の任意継続制度とは

従業員が退職して社会保険の加入資格を喪失する場合、国民健康保険に切り替える必要がありますが、従業員の希望があれば、条件付きで社会保険に継続加入することができます。このように、退職後も社会保険に加入し続けられる制度を任意継続制度といいます。

5-1. 任意継続制度を利用する際の条件

任意継続制度を利用する際には、次の2つの条件を満たしている必要があります。

- 資格喪失日までに健康保険(社会保険)の被保険者期間が継続して2か月以上あること。

- 資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日祝の場合、翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること。

また、退職後は永続的には加入できず、2年間の加入期間の上限が設けられていることも認識しておきましょう。

5-2. 勤務先の健康保険を任意継続するメリット

勤務先の健康保険を任意継続することで得られるメリットは、大きく3点あります。

まず一つ目は、会社に勤務にしていた時と同様の手当やサービスを受けられる点です。人間ドッグの受診や手当などを貰えるというのは非常にメリットとして大きいでしょう。

二つ目は、健康保険の無加入状態を防ぐことができる点です。再就職までに一時的に無加入の状態ができてしまうと、自身はもちろん、扶養している家族分の医療費までもが10割負担となってしまいます。万が一の場合に備え、転職などで一時的に未加入期間ができそうな場合に、任意継続制度を利用するのはおすすめです。

三つ目は、国民健康保険より保険料を安く抑えられる可能性がある点です。社会保険の計算に用いられる標準報酬月額には上限があるため、高所得者であればあるほど任意継続制度で健康保険に加入した方が、保険料を安く済ませることが可能です。

5-3. 勤務先の健康保険を任意継続するデメリット

一方、任意継続にはデメリットは2点あります。

まず一つ目は、保険料が全額自己負担となってしまう点です。退職前は会社が折半して保険料を負担しているため、従業員にとっては保険料が高額に感じるでしょう。ただし、国民健康保険も同様に全額負担で、金額も社会保険の方が安いため、一概にデメリットとは判断できないのもポイントです。

二つ目は、自己都合では辞めることができない点です。任意継続は原則2年間継続する必要があり、扶養に入るもしくは国民健康保険への切り替えなどで、辞めることは基本的にできません。再就職で他企業の社会保険に加入する場合や、2年間の加入期間が満了となった場合にのみ辞めることが可能なので、注意するようにしましょう。

6. 社会保険と国民健康保険は運営元や加入対象者、保険料などが異なる

社会保険と国民健康保険は、端的にいうと運営者と加入者が異なります。社会保険の適用事業所に勤める会社員は、全国健康保険協会や健康保険協会が運営する社会保険(健康保険)に加入します。

一方で、船員保険や共済組合に加入していない方は、国民皆保険制度を実現するために、国民健康保険に加入しなければなりません。国民健康保険は市区町村が運営しており、保険料も地域ごとに異なります。

また、社会保険は家族の扶養という制度がありますが、国民健康保険に扶養制度はなく、家族がいる場合は家族分の保険料を納めなければなりません。

退職・再就職した、扶養から外れたなど、保険制度が変わる場合には、できるだけ早く手続きを行いましょう。

関連記事:社会保険と国民健康保険の切り替え手続きや任意継続保険の特徴について

関連サイト:シニアタイムズ

社会保険の手続きガイドを無料配布中!

社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。

しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。

さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。

当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、最新の法改正に対応した「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。

ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「最新の法改正に対応した社会保険の手続きを確認しておきたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理

公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08

-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理

公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!

人事・労務管理

公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10

-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説

人事・労務管理

公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理

公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理

公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08