労働保険とは?加入条件・加入義務をわかりやすく解説

更新日: 2025.3.12 公開日: 2024.7.1 jinjer Blog 編集部

「労働保険とは何?」

「労働保険料をどう扱えばよいの?」

上記のようにお悩みではありませんか。

労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険の2つの保険からなる制度です。一人でも労働者を雇用しているなら、絶対に加入しなければなりません。

そこで今回は、労働保険の加入条件や計算方法を簡単にわかりやすく解説します。必要な書類や手続きについても説明しているので、企業の労務を担当する方はぜひ参考にしてください。

目次

労務担当者の実務の中で、給与計算は出勤簿を基に正確な計算が求められる一方で、Excelからの手入力や別システムからのデータ共有の際、毎月のミスや抜け漏れが発生しやすい業務です。

さらに、昇格や人事異動に伴う給与体系の変更や、給与計算に関連する法令改正があった場合、更新すべき情報も多く、管理方法とメンテナンスにお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんな担当者の方には、人事労務から勤怠管理までが一つになったシステムの導入がおすすめです。

◆解決できること

-

勤怠データをワンクリックで取り込めるため、勤怠の締めから給与計算までをスムーズに自動化できる

-

昇格や異動に伴う給与体系の変更も、人事情報と連携しているため設定漏れを防ぐことができる

-

Web給与明細で印刷・封入コストがゼロ・ 発行ボタン一つで、全従業員へ給与明細を配布可能

システムを利用したペーパーレス化に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、工数削減にお役立てください。

1. 労働保険とは

労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を総称した制度です。

業務中や通勤中に発生した事故や病気の賃金補償や、失業時や育児・介護休業時に収入を補償し、労働者の健康と安全を守るためのものです。

雇用形態にかかわず、労働者を一人でも雇用していれば労働保険の適用事業者となり、労働保険への加入が法律で義務付けられています。ただし、「5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産の事業」は強制適用事業場から除外される場合があります。

事業主は、労働基準監督署や公共職業安定所で適切に加入手続きをおこない、労働保険料を所定の方法で収めなければなりません。

1-1. 労災保険とは

先述したとおり、労災保険は労働保険の一種です。

労災保険は、業務中や通勤中の事故や疾病に対して、医療費や休業補償、障害年金、遺族年金を給付する制度のことを指します。

すべての労働者が加入対象で、保険料は全額事業主が負担することが特徴です。

1-2. 雇用保険とは

雇用保険も、労災保険と同じく労働保険の一種です。

雇用保険は、失業時の生活保護や、育児・介護休業中の補償、職業訓練の実施など、雇用の安定を目的とした制度のことを指します。

雇用保険の保険料は、事業主と労働者が共同で支払う「労使折半」が取り入れられている点が特徴です。

また、労災保険はすべての労働者が対象ですが、雇用保険には短期雇用や短時間労働者は対象外になる可能性があります。

1-3. 労働保険と社会保険の違い

労働保険と社会保険は、それぞれ異なる保険制度の総称です。

労働保険は雇用保険・労災保険の2種類のことを指し、社会保険は健康保険・厚生年金保険・介護保険を指します。

社会保険は、病気・出産・老齢・介護など生活への給付を目的とした制度です。

両者は加入手続きも異なります。社会保険の保険料は労使折半が原則ですが、労働保険では雇用保険だけが労使折半で、労災保険の保険料は完全事業主負担です。

2. 労働保険の加入条件

ここからは労働保険の加入条件について、以下の流れでそれぞれ詳しく解説します。

- 労災保険の加入条件

- 雇用保険の加入条件

事業主にとって労働保険の加入は義務で、従業員の意思に関係なく手続きをおこなう必要があるため、必ず確認しておきましょう。

2-1. 労災保険の加入条件

労災保険は、雇用形態や就労期間、勤務形態を問わず、事業所に雇用されているすべての労働者が対象です。正社員・パート・アルバイト・日雇い労働者・派遣労働者など、賃金を支払われる従業員であれば、労災保険への加入が絶対となっています。

ただし、法人の役員や自営業者、同居の親族など、一部の人は原則として加入対象外となる点には注意が必要です。また、農林水産の事業のうち常時5人未満の労働者を雇用する事業の場合は、「暫定任意適用事業所」に当たるため加入は任意です。

なお、労災保険は通常労働者のみが対象ですが、中小企業の場合は雇用主も加入できます。さらに、一人親方その他の自営業者・特定作業従事者・海外派遣者に当てはまる人も特別に加入が可能です。令和6年11月からは、特定受託事業に従事するフリーランス(個人事業主)も特別加入の対象に追加されています。

詳しくは厚生労働省の「特別加入制度のしおり」を参考にしてみてください。

参考:特別加入制度のしくみ<一人親方その他の自営業者用>|厚生労働省

参考:特別加入制度のしおり<特定作業従事者用>|厚生労働省

参考:特別加入制度のしおり<海外派遣者用>|厚生労働省

参考:令和6年11月1日から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となりました|厚生労働省

2-2. 雇用保険の加入条件

雇用保険の加入条件は、以下の2点です。

- 1週間の所定労働時間が20時間以上

- 31日以上の雇用見込みがある

正社員に加え、この条件を満たすアルバイト・パート・派遣社員なども雇用保険の加入対象となります。

一方、学生アルバイトや短期の日雇い労働者は、条件を満たさないため加入義務がありません。

3. 労働保険の加入に必要な書類・手続き

労働保険の加入に必要な書類・手続きを以下の流れで解説します。

- 労災保険の加入に必要な書類・手続き

- 雇用保険の加入に必要な書類・手続き

3-1. 労災保険の加入に必要な書類・手続き

労災保険に加入する際、事業主は所轄の労働基準監督署に以下の書類を提出する必要があります。

- 労働保険概算保険料申告書

- 労働保険保険関係成立届

- 履歴事項全部証明書

労働者を初めて雇った際に労災保険の適用事業所となるため、上記の書類を提出して適用事業所設置の手続きをします。この手続きが済めば、労働者を雇うごとに個別の加入手続きは必要ありません。

提出期限は、労災保険の保険関係が成立した日の翌日から10日以内です。また、労働保険概算保険料申告書は、労災保険の保険関係が成立した日の翌日から50日以内が提出期限となっています。

労災保険は雇用形態を問わず、賃金を支払われるすべての労働者が対象となるため、忘れず手続きをおこないましょう。

3-2. 雇用保険の加入に必要な書類・手続き

雇用保険の加入手続きでは、事業主は所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に以下の書類を提出します。

- 保険関係成立届

- 概算保険料申告書

- 雇用保険被保険者資格取得届

- 雇用保険適用事業所設置届

- 履歴事項全部証明書

雇用保険も労災保険と同様、労働者を初めて雇った際に適用事業所設置の手続きが必要なため上記書類の作成・提出が必要です。また、労働者を雇うたびに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出し、個別に雇用保険の加入手続きもしなくてはいけません。

提出期限は、設置届が事業所設置日の翌日から10日以内、資格取得届が資格取得日の翌月10日までです。

書類が受理されると、公共職業安定所から雇用保険被保険者証が交付されます。雇用保険に加入した労働者に渡して通知するようにしましょう。

4. 労働保険の保険料率・計算方法

ここからは、労働保険の保険料率と計算方法を以下の流れで解説します。

- 労災保険の保険料率・計算方法

- 雇用保険の保険料率・計算方法

保険料率や計算方法は、労災保険と雇用保険で異なるので、それぞれ確認しておきましょう。

4-1. 労災保険の保険料率・計算方法

労災保険料は、事業主が全額負担する保険料で、労働者に支払う賃金総額に事業の種類ごとに定められた労災保険率を乗じて算出されます。

保険料率は、毎年4月に厚生労働省から発表される「労災保険料率表」により把握可能です。

労災保険率は、業種ごとに異なり、労働災害のリスクが高い業種ほど高く設定されていることが特徴です。例えば、建設業や製造業などの危険度が高い業種は高い保険率が適用されます。

労災保険の計算式は以下のとおりです。

| 労災保険料=前年度の賃金総額 × 労災保険率 |

例えば、従業員の賃金総額が1億3,500万円だった電気供給の事業所(3/1,000)なら、以下のように計算します。

1億3,500万円 × 0.3%=40.5万円

なお、賃金総額には、各種手当やボーナスも含まれます。

参考:労災保険率表|厚生労働省

4-2. 雇用保険の保険料率・計算方法

雇用保険料は、事業主と労働者が共同で負担する保険料で、毎月の給与総額に雇用保険料率を乗じて算出されます。雇用保険料率も労災保険料率と同じく毎年4月に改訂されるため、計算する際は最新の情報を把握することが必要です。

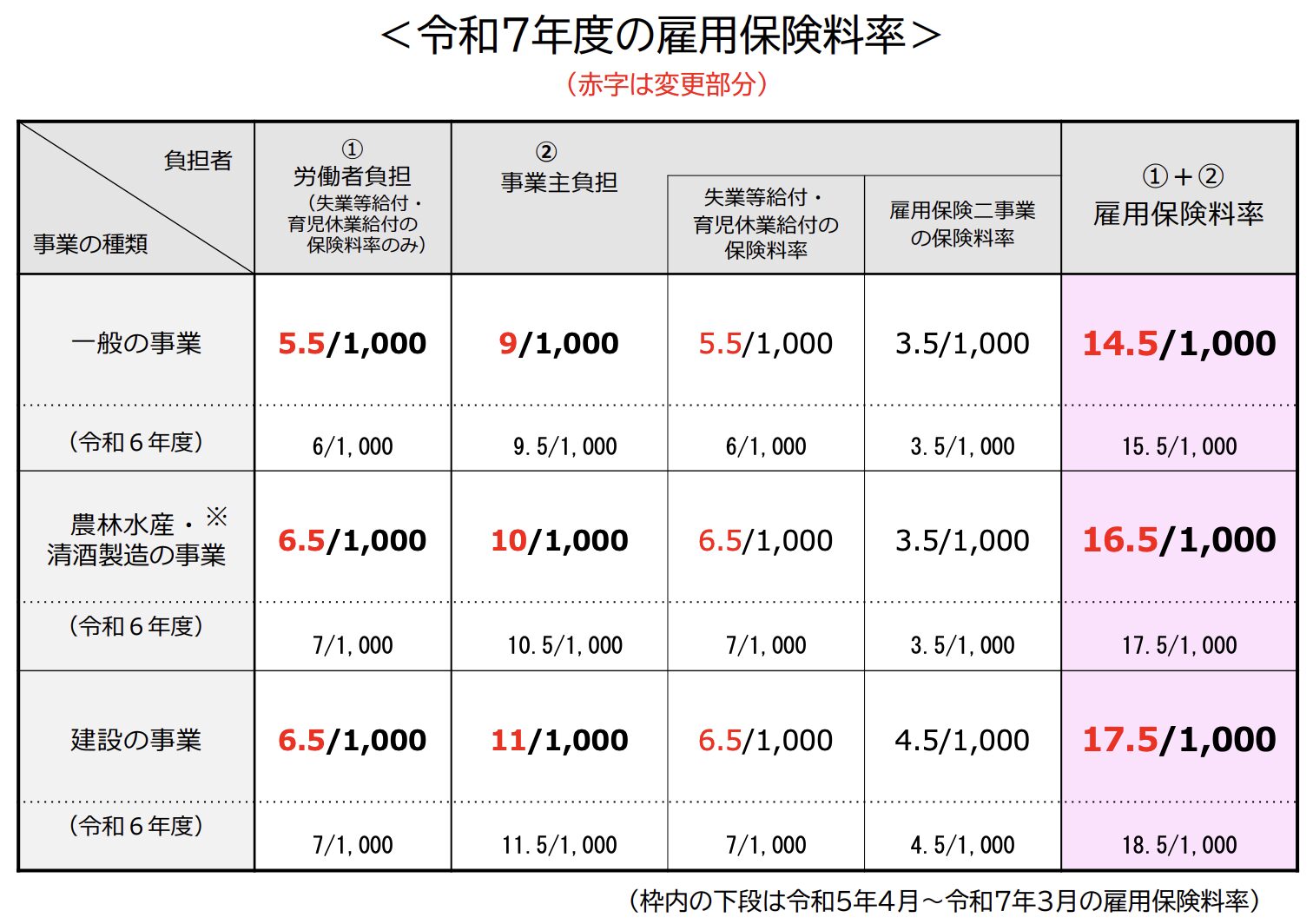

なお、令和6年度の雇用保険料率は以下のとおりです。

雇用保険料率は、一般の事業、農林水産・清酒製造の事業、建設の事業の3区分に分かれており、それぞれの料率は年度ごとに見直されます。

雇用保険料を計算する方法は、以下のとおりです。

| 雇用保険料=給与額(賞与額) × 雇用保険料率 |

例えば、給与総額が30万円だった販売職(6/1,000)の人の場合、以下のように計算します。

- 労働者が支払う雇用保険料=30万円×0.6%=1,800円

- 事業主が支払う雇用保険料=30万円×0.95%=2,850円

なお、労災保険と同様、雇用保険の給与額にも賞与や各種手当が含まれます。

雇用保険の計算方法について詳しく知りたい人は、以下の記事も参考にしてみてください。

関連記事:雇用保険料の計算方法は?保険加入後の計算時期や計算するときの注意点

5. 労働保険料の申告・納付方法

労働保険料は、年間の賃金総額の概算をもとに算出した保険料を一旦申告・納付し、賃金が確定した後で差額を精算する仕組みです。この際には、新年度の労働保険料の見込額も同時に申告・納付します。

この一連の手続きを労働保険の年度更新と言い、手続きの期間は毎年6月1日~7月10日までです。この期間中に「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」を作成し、保険料と一緒に金融機関、所轄の労働局または労働基準監督署に申告・納付しなければなりません。

なお、労働保険料は電子申請・電子納付することも可能です。

6. 労働保険の手続きを怠るとどうなる?

労働保険の加入義務があるにもかかわらず未加入の場合、労働基準監督署・公共職業安定所から指導が入る可能性があります。また、労災事故が発生した場合、事業主が法定の補償相当額を負担することになり、多額の出費が必要です。

労働者を1人でも雇っている事業主は、労災保険の加入手続を行わなければなりません。

平成17年11月1日から、労災保険未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されます。これにより、事業主が労災保険の加入手続を怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収する他に、労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%を事業主から徴収することになります。

さらに、雇用調整助成金や特定求職者雇用開発助成金など、各種助成金を受けることもできません。未加入のままでは従業員の信頼を失い、優秀な人材の確保が難しくなる可能性があります。

以上から、労働保険への加入は労働者の保護と雇用の安定を図り、信頼関係を築くために重要な制度といえるでしょう。

7. 労働保険について理解して適切に手続きしよう

労働保険は、労災保険と雇用保険の2つからなる保険です。それぞれ加入条件や保険料率、手続き方法などが異なるため、適切に手続きをするようにしましょう。

また、加入の義務があるかどうかにも注意が必要です。ペナルティを受けたり、従業員からの信頼を損ねたりしないためにも、必ず確認しておきましょう。

労務担当者の実務の中で、給与計算は出勤簿を基に正確な計算が求められる一方で、Excelからの手入力や別システムからのデータ共有の際、毎月のミスや抜け漏れが発生しやすい業務です。

さらに、昇格や人事異動に伴う給与体系の変更や、給与計算に関連する法令改正があった場合、更新すべき情報も多く、管理方法とメンテナンスにお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんな担当者の方には、人事労務から勤怠管理までが一つになったシステムの導入がおすすめです。

◆解決できること

-

勤怠データをワンクリックで取り込めるため、勤怠の締めから給与計算までをスムーズに自動化できる

-

昇格や異動に伴う給与体系の変更も、人事情報と連携しているため設定漏れを防ぐことができる

-

Web給与明細で印刷・封入コストがゼロ・ 発行ボタン一つで、全従業員へ給与明細を配布可能

システムを利用したペーパーレス化に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、工数削減にお役立てください。

勤怠・給与計算のピックアップ

-

有給休暇の計算方法とは?出勤率や付与日数、取得時の賃金をミスなく算出するポイントを解説

勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2026.01.29

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2026.01.27

-

社会保険料の計算方法とは?計算例を交えて給与計算の注意点や条件を解説

勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2025.12.16

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.03.10

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2025.11.21

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2025.02.07

給与計算の関連記事

-

雇用保険の休職手当とは?受給条件や申請方法をわかりやすく解説

人事・労務管理公開日:2025.06.18更新日:2025.08.28

-

パート従業員にも休職手当を支給できる?支給条件や注意点を解説

人事・労務管理公開日:2025.06.17更新日:2025.08.28

-

休職手当はいくら支払う?金額や支給条件を解説

勤怠・給与計算公開日:2025.06.16更新日:2025.08.28