年間での労働時間の計算方法・上限について押さえておきたい4つのポイント

労働者が1年間に働く労働時間は、どのように計算されているのでしょうか。労働時間には、国が定めた「法定労働時間」と、法定労働時間を越えて働く場合の「時間外労働時間」があります。

特に時間外労働時間については、労働基準法で罰則付きの上限規制が定められているため、違反しないように勤怠管理をおこなうことが大切です。この記事では、年間での労働時間の計算方法や、労働基準法における上限規制のポイントについて解説します。

労働時間でよくある質問を徹底解説

この記事をご覧になっているということは、労働時間について何かしらの疑問があるのではないでしょうか。

ジンジャーは、日々に人事担当者様から多くの質問をいただき、弊社の社労士が回答させていただいております。その中でも多くいただいている質問を32ページにまとめました。

【資料にまとめられている質問】

・労働時間と勤務時間の違いは?

・年間の労働時間の計算方法は?

・労働時間に休憩時間は含むのか、含まないのか?

・労働時間を守らなかったら、どのような罰則があるのか?

労働時間に関する疑問を解消するため、ぜひ「【一問一答】労働時間でよくある質問を徹底解説」をご参考にください。

1. 年間の労働時間の計算方法は?

労働者の1年あたりの労働時間は、「法定労働時間」または「所定労働時間」と、それ以外の「時間外労働時間」の合計です。

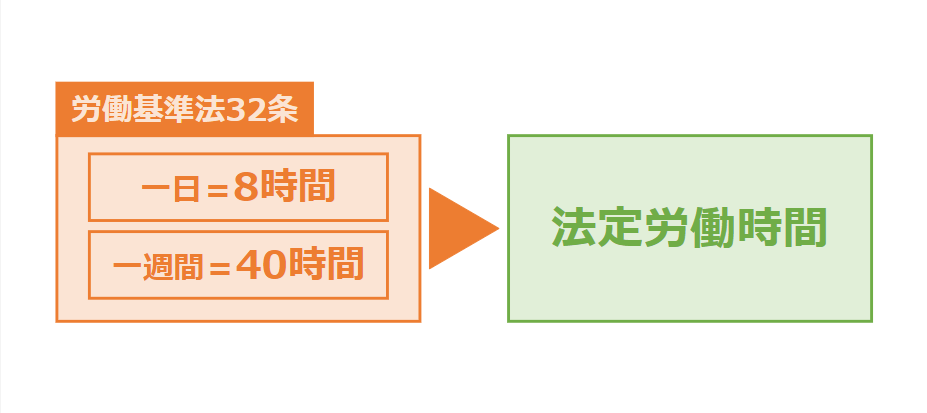

まず「法定労働時間」とは、労働基準法第32条で定められた、労働者を働かすことのできる上限時間を指します。

法定労働時間の範囲内で、企業が自由に決められる労働時間が「所定労働時間」です。

つまり、法定労働時間と所定労働時間の違いは、「国が定めているか」「各企業が定めているか」になります。所定労働時間を決めるには、就業規則などにあらかじめ記載し、従業員への周知徹底をおこなう必要があります。

そして、法定労働時間を超えて従業員が働いた時間のことを「時間外労働時間(残業時間)」と呼びます。

法定労働時間と同様、時間外労働時間も労働基準法において上限規制が設けられており、違反した場合は企業や法人の代表者に罰則が課されます。労働者全員に共通している所定労働時間と違い、時間外労働時間は一人ひとり異なるため、人事管理や労務管理において特に注意が必要です。

週休2日制ではなく、フレックスタイム制や裁量労働制を採用している企業は、労働時間が日や週、月によって異なることが多く、残業時間の集計も煩雑化しやすいです。集計機能付きのタイムレコーダーや、勤怠管理システムを導入するなどして、時間外労働時間を正確に計算できる仕組みを作りましょう。

人事担当者になると、知識が正しいか確認するために労働基準法を確認するなど、調べ物をする機会が増えると思います。当サイトでは、労働基準法に沿うように労働時間や残業、休憩時間をまとめた資料を無料で配布しています。知識があやふやな方はこちらから資料をダウンロードして、認識が正しいか確認してみてください。

1-1. そもそも総労働時間とは?

総労働時間とは、一般的には「特定の期間内での合計労働時間」を指します。様々な労働時間制度や労働形態において、使用される用語です。

労働時間を管理するうえで重要な指標となり、労働基準法や労働条件の遵守などの目的で用いられます。総労働時間の計算は、労働者が雇用者の指揮命令のもとで働いている時間のうち、休憩時間を除いて算出します。

1-2. 年間の労働時間の計算は「法定労働時間+時間外労働時間」で求められる

年間の労働時間は「法定労働時間+時間外労働時間」の合計から算出が可能です。法定労働時間とは、先述したとおり法律で定められた週あたりの最大労働時間です。時間外労働時間とは、法定労働時間を超えて労働する時間のことを指します。

まず年間の法定労働時間は、以下の通りです。

52.14(1年間のあたりの週数)×40(1週間あたりの法定労働時間)=2,085時間

時間外労働が発生している場合は、各月の発生した時間数を足すことで、年間の労働時間数を算出できます。

2. 年間の労働時間の上限規制は?改正労働基準法に基づく3つのポイント

労働者が1年間に働くことができる労働時間は、労働基準法において上限が定められています。働き方改革にともない、2019年4月に労働基準法の一部が改正されました。

ここでは、改正労働基準法のルールに基づき、法定労働時間・所定労働時間や時間外労働時間の上限規制について解説します。

2-1. 年間の労働時間は法定労働時間+360時間が上限

法定労働時間の上限は、労働基準法第32条で定められ、1週間につき40時間まで、1日につき8時間までです。つまり、1年が52.14週であるとすると、年間の法定労働時間は2,085時間です。もちろん、就業規則で法定労働時間より短い「所定労働時間」を定めている場合は、年間の労働時間は減少します。

時間外労働時間の上限は、36協定を結んだ場合においても月45時間まで、年360時間までとなっています。

したがって、「年2,085時間+360時間」の合計2,445時間が、現行の労働基準法に基づく年間労働時間のおおよその上限です。

2-2. 特別条項付きの36協定を結べば法定労働時間+年720時間まで延長可能

ただし、特別条項付きの36協定を結ぶことで、年360時間の上限をさらに延長することができます。特別条項付きの36協定を締結した場合の上限は、最大で年720時間までに規制されています。

これまでは特別条項付きの36協定を締結すると、上限なく労働させることができましたが、働き方改革による法改正で、年720時間以内と上限規制が設けられました。

すなわち、法定労働時間+時間外労働720時間が、36協定を加味した年間労働時間の上限です。上記を合計すると2,805時間となるため、年間労働時間が3,000時間であることは法律上認められません。

なお、時間外労働の上限が年720時間であるとはいえ、1月にまとめて720時間労働させることはできません。

1か月あたりの時間外労働・休日出勤の合計は100時間未満までとし、さらに2~6か月の平均が月80時間を超えないことが条件となっています。過度な労働は、労災のリスクを高めるため雇用主には十分な安全対策をおこなうことが求められます。

2-3. 罰則付きの上限規制のため、労働時間の厳格な管理が必要

労働時間の上限規制に違反した場合、企業や企業の代表者には罰則が科されます。

たとえば、改正労働基準法の時間外労働の上限規制(月45時間・年360時間)に違反し、特別条項付きの36協定を結ばずに労働者を働かせた場合、使用者は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科されます。それだけでなく、労働基準法や労働安全衛生法に基づき、労働基準監督署によるチェックが入り、最悪の場合は行政指導を受けるリスクも存在します。

年間労働時間の上限規制を遵守し、罰則を課されないためには、労働者の勤務時間を正確に把握することが大切です。

とはいえ、従来の日報やタイムカードによる勤怠管理では、集計するまで総労働時間がわからないため、「集計してみたら労働基準法に違反していた」というケースもあります。勤怠管理をするなら、リアルタイムで労働時間を確認できる勤怠管理システムの導入がおすすめです。

労働時間が上限規制に違反しそうになった場合には、自動でアラートを飛ばす機能もあるため、労働基準法や労働安全衛生法に抵触するリスクを大きく減らせます。

3. 上限規制に引っかからないために年間の労働時間を正確に計算しよう

今回は、年間での労働時間の計算方法や、労働基準法における上限規制について解説しました。労働者の年間労働時間は、法定労働時間(所定労働時間)+時間外労働の合計です。

法定労働時間の上限は、1年を52週とすると2,080時間までです。上限規制に違反すると、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。勤怠管理システムを導入するなどして、年間の労働時間を正確に計算しましょう。

勤怠管理システムの導入で工数削減を実現

近年、人手不足などの背景から、バックオフィス業務の効率化が多くの企業から注目されています。

タイムカードの集計は、集計時にExcelに入力する工数がかかりますし、有給休暇の管理は、従業員ごとに管理することが煩雑で、残有給日数を算出するのにも一苦労です。

どうにか工数を削減したいけど、どうしたらいいかわからないとお悩みの方は、勤怠管理システムの導入を検討してみましょう。

勤怠管理システムとは、従業員の出退勤をWeb上で管理できるシステムのことです。勤怠管理システムの導入を検討することで、

・多様な打刻方法により、テレワークなどの働き方に柔軟に対応できる

・リアルタイムで労働時間を自動で集計できるため、月末の集計工数が削減される

・ワンクリックで給与ソフトに連携できる

など、人事担当者様の工数削減につながります。

「導入を検討するといっても、何から始めたらいいかわからない」という人事担当者様のために、勤怠管理システムを導入するために必要なことを21ページでまとめたガイドブックを用意しました。

人事の働き方改革を成功させるため、ぜひ「勤怠管理システム導入完全ガイド」をご参考にください。

勤怠・給与計算のピックアップ

-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介

勤怠・給与計算

公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算

公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04

-

社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説

勤怠・給与計算

公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算

公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算

公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算

公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25