育児休業期間(育休)はいつからいつまで?延長や期間変更はできる?

更新日: 2025.10.20 公開日: 2022.9.12 jinjer Blog 編集部

育児休業は、仕事を続けながら子どもの養育に専念できる制度です。以前は母親中心の制度というイメージがありましたが、現在は父母の協力が重視され、男性向けに「出生時育児休業(産後パパ育休)」も設けられています。

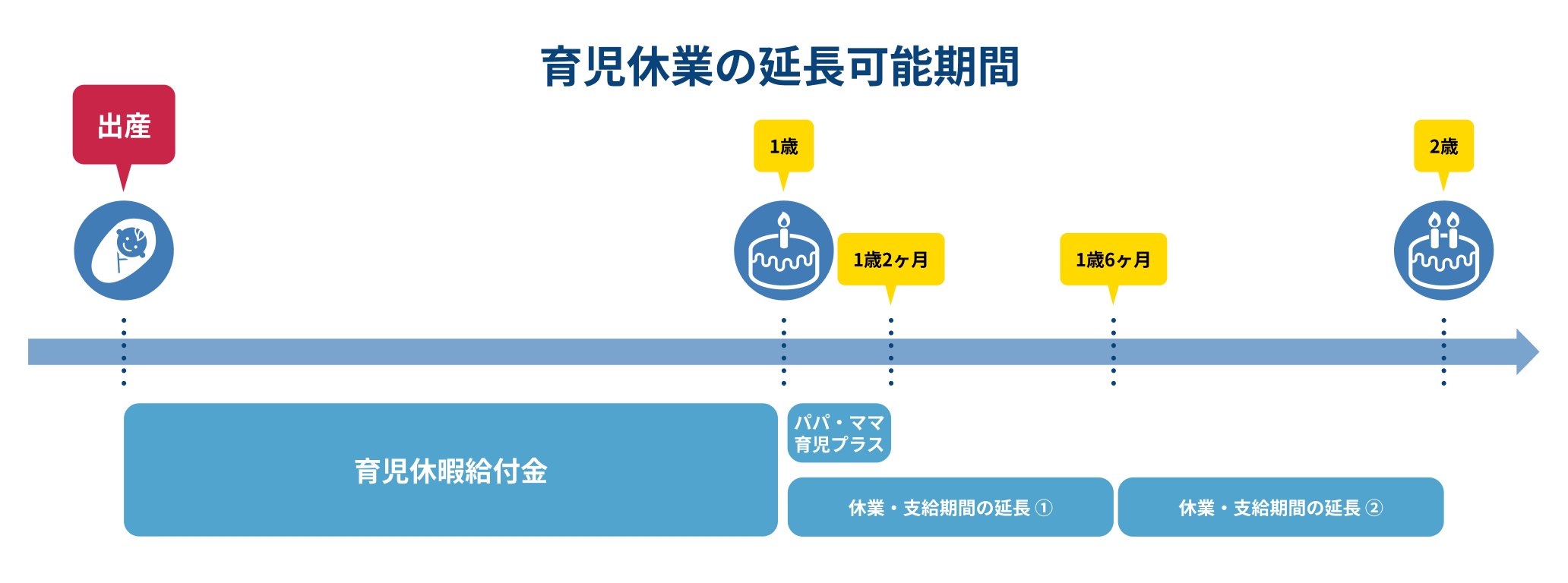

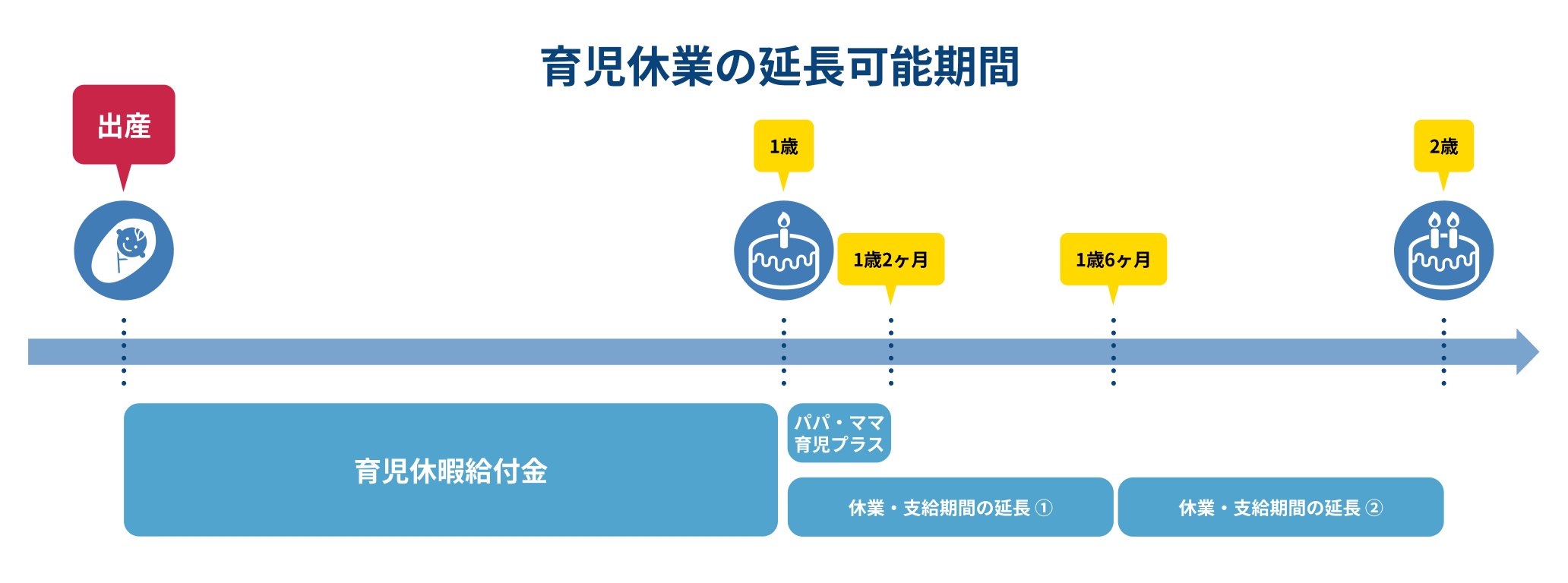

休業期間は原則子どもが1歳になる前日までで、保育所に入れない場合などは1歳6ヵ月、最長2歳まで延長可能です。この記事では、育児休業期間はいつからいつまでなのかや、延長申請があった際の手続き方法についてわかりやすく解説します。

目次

育児・介護休業に関する法改正が2025年4月と10月の2段階で施行されました。特に、育休取得率の公表義務拡大など、担当者が押さえておくべきポイントは多岐にわたります。

本資料では、最新の法改正にスムーズに対応するための実務ポイントを網羅的に解説します。

◆この資料でわかること

- 育児・介護休業法の基本と最新の法改正について

- 給付金・社会保険料の申請手続きと注意点

- 法律で義務付けられた従業員への個別周知・意向確認の進め方

- 子の看護休暇や時短勤務など、各種両立支援制度の概要

2025年10月施行の改正内容も詳しく解説しています。「このケース、どう対応すれば?」といった実務のお悩みをお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. 育児休業(育休)とは?

「育児休業(育休)」は、育児・介護休業法に基づき、子どもを養育するために仕事を休むことができる制度です。法律で定められているため、要件を満たせば誰でも利用でき、原則として子どもが1歳になる前日まで取得できます(保育所に入れないなどの事情があれば延長も可能です)。

一方で、「育児休暇」という名称の制度もありますが、こちらは法律上の制度ではなく、企業が福利厚生の一環として任意に設けているものです。就業規則などに基づき運用されるため、内容や条件は会社ごとに異なります。そのため、「育児休業」と「育児休暇」は名称が似ていますが別の制度であり、それぞれの違いを正しく理解しておくことが重要です。

関連記事:育児休暇とは?制度概要や育児休業との違い、期間・対象者をわかりやすく解説

1-1. 産前産後休業との違い

産前産後休業とは、労働基準法に基づき、出産前および出産後の一定期間仕事を休むことができる制度です。育児休業と産後休業休業は、以下のように対象者や期間などに違いがあります。

|

育児休業 |

産前産後休業 |

|

|

期間 |

子が1歳になる前日まで(事情により最長2歳まで) |

産前6週間(多胎は14週間、請求による)と産後8週間(原則就業禁止) |

|

対象者(性別) |

男女問わず可能 |

女性のみ |

|

法律 |

育児・介護休業法 |

労働基準法 |

なお、育児休業と産前産後休業は、条件を満たせば併用も可能です。

関連記事:労働基準法に定められた産前産後休業の取り扱いや賃金の取り扱いを解説

1-2. 育児休業を取りやすい職場環境の整備が義務

育児・介護休業法に基づき、事業主には従業員が育児休業を取得しやすい雇用環境を整備する義務があります。具体的には、育児休業に関する研修の実施や相談体制の整備、自社での取得事例の周知などが求められています。

従来は、育児休業を取得するためには「同じ会社で1年以上継続して雇用されていること」が条件とされていましたが、2022年4月の法改正によりこの要件は撤廃されました。その結果、新入社員であっても育児休業を利用できるようになり、以前より多くの労働者が制度を活用しやすくなっています。なお、有期雇用労働者の場合には、子が1歳6ヵ月になるまでに労働契約が満了し更新されないことが明らかな場合を除き、育児休業の取得が可能です。

このように法改正を通じて、ライフステージに応じた柔軟な育児休業の利用が進められています。企業側も法令を踏まえ、従業員が安心して育児休業を取得できるよう、必要に応じて社内制度や環境を見直していくことが重要です。

参考:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)|e-Gov法令検索

2. 育児休業期間はいつからいつまで?

育児休業とは、1歳未満の子どもを養育するために法律で定められた制度で、休業期間は原則として子どもが1歳になる前日までです。ただし、女性の場合、出産後8週間は産後休業にあたるため、この期間と重複して育児休業を取得することはできません。そのため、出産直後から育休を希望する場合でも、産後休業が終了したあと、つまり出産翌日から起算して57日目以降に育休を開始することになります。

また、公務員については、民間とは異なり子の出生から最長3年間まで育児休業を取得することが認められています。なお、育児休業は子ども1人につき原則1回までとされていましたが、2022年10月の法改正により分割取得が可能となり、期間中であれば2回まで取得できるようになりました。

2-1. 男性の育児休業期間は女性と異なる?

男性が取得できる育児休業期間は、配偶者の出産予定日または出産日から子どもが1歳になる前日までです。取得可能期間そのものは男女で同じですが、女性は出産後8週間の産後休業があるため、実際に育休を開始できる時期が男性とは異なります。

厚生労働省「令和6年度雇用均等基本調査」によると、男性の育児休業取得率は40.5%(令和5年度:30.1%)で過去最高を記録しました。一方、女性の取得率は 86.6%(令和5年度:84.1%)と依然として高い水準にあります。

男性の取得率は年々上昇しているものの、女性と比べると依然として低水準です。さらに、取得期間については約4割の男性が2週間未満の短期間にとどまり、長期取得はまだ少数です。

参考:「令和5年度男性の育児休業等取得率の公表状況調査」 (速報値)|厚生労働省

2-1-1. 予定日より早く生まれた場合

育休開始日は出産予定日としていますが、実際には予定日通りに出産できるとは限りません。

予定より早く生まれた場合は、会社に申し出ることで育児休業開始日の繰り上げが可能です。

2-1-2. 予定日より遅く生まれた場合

予定日より遅く生まれた場合は育児休業開始日を繰り下げることはできず、元々の予定日から育児休業がスタートします。

なお、男性の場合も申請することで、育児休業給付金の受給が可能です。出産が遅れた場合でも、出産予定日から支給対象となります。

2-2. 多胎妊娠の場合でも育児休業期間は同じ

双子など、2人以上を同時に妊娠する多胎妊娠であっても、子ども1人の場合と育児休業期間は変わりません。

多胎妊娠によって期間が変わるのは、産前休業のみです。通常、産前休業は6週間ですが、多胎妊娠の場の場合は14週間前から取得できます。

なお、育児休業給付金の支給額も、子どもの人数は関係ないため増えることはありません。

関連記事:産休はいつからとれる?期間や育休制度との違い、給与計算・手当について解説

3. 育児休業期間は延長できる?

育児休業期間は、子どもが1歳を迎えるまでが基本の期間ですが、状況によっては延長も可能です。

近年では待機児童問題があるため、「保育所に入園したくてもできなかった」という事情を抱える従業員は少なくありません。このように、やむを得ない理由がある場合、子どもが1歳6ヵ月になるまで延長できます。さらに延長が必要になった場合は、最長2歳まで可能です。

ただし、育児休業期間を当初の予定から変更する際は育児休業期間変更申出書が必要です。ここでは、育児休業期間の延長について解説します。

3-1. 育児休業期間延長の条件

育児休業期間を延長するための条件は、「延長をしないと子どもを養育する人がいない場合」です。

具体的には、下記のような理由が挙げられます。

- 保育所へ入園申込みをしたが入れなかった

- 配偶者の怪我、病気、死亡により養育が困難になった

- 配偶者と別居した

ただし、延長理由が認められたとしても、子どもが1歳の時点で2歳までの延長を希望するということはできません。延長期間は、「1歳6ヵ月まで」と「2歳まで」になっているので、それぞれのタイミングで条件に当てはまっている必要があります。

また、保育所への入園申し込みと入所希望日は、1歳の誕生日より前であることも条件です。

3-1-1. 1歳の誕生日から1歳6ヵ月になるまでの延長条件

1歳の誕生日から1歳6ヵ月になるまで育児休業期間を延長するためには、下記の条件を満たす必要があります。

まず、1歳の誕生日の前日に保護者またはその配偶者が育児休業中であることが前提です。そのうえで、次の①または②のどちらかに該当する場合に延長が可能です。

- 保育施設への入所を希望しているが、空きがないために入所できなかった場合

- 育児を担当する予定だった配偶者が、死亡、けが、病気、離婚などの事情で育児をすることが困難になった場合

保護者は、この育児休業延長を申請する際に、保育施設の入所が困難であることや配偶者の状況を証明するための書類を提出する必要があります。これにより、1歳6ヵ月になるまでの追加の育児休業を取得することができます。

3-1-2. 1歳6ヵ月になった次の日から2歳の誕生日前日まで延長条件

1歳6ヵ月の誕生日を迎えた後でも、保育施設の入所が決まらない場合は、育児休業期間をさらに延長することが可能です。

この期間中も、保育施設への入所を試みていることを示す書類の提出が必要です。

1歳6ヵ月になった次の日から2歳の誕生日前日まで延長が許可される条件として、まず、1歳6ヵ月になる日に本人またはその配偶者が育児休業中である必要があります。そのうえで、以下の①または②のいずれかに該当する場合、延長が適用されます。

- 保育施設への入所を希望しているが入れない状況

- 子どもを育てる予定であった配偶者が、死亡やけが、病気、離婚によって育児をおこなうことが難しくなった状況

これらの条件を満たしている家庭は、子どもが2歳の誕生日を迎える前日まで追加の育児休業を利用できます。

3-2. パパ・ママ育休プラスで2ヵ月の延長が可能

夫婦ともに育児休業を取得する場合は、「パパ・ママ育休プラス」という制度を利用することで、1年2ヵ月まで取得が可能になります。

パパ・ママ育休プラスは、夫婦が一緒に取得する方法や育休を交代する形で取得する方法など、いろいろなパターンがありますが、利用する場合の条件は下記のようになります。

- 夫婦ともに育児休業を取得していること

- 配偶者は子どもの1歳の誕生日までに育児休業を取得していること

- 本人の育休開始予定日が子どもの1歳の誕生日前であること

- パパ・ママ育休プラスの取得者の休業開始日が、配偶者の開始日以降であること

夫婦どちらが先に育休を取得しても問題ありませんが、先に取得した方は、制度の対象とはならず、通常通り子どもが1歳になるまでの期間となります。

しかし、パパ・ママ育休プラスは特別な事情がなくても利用できる制度なので、取得が促進されています。

3-3. 2022年10月から産後パパ育休が開始

2022年10月から新たに産後パパ育休(出生時育児休業)がスタートしました。産後パパ育休は、男性が通常の育児休業とは別に、子どもの出生後8週間以内に最長4週間まで取得できるものです。産後パパ育休は1度にまとめて取得することもできますし、分割して2回まで取得することも可能です(例:1週間と3週間、2週間と2週間など)。

また、通常の育児休業は子どもの1歳の誕生日前日までに2回まで分けて取得できるため、産後パパ育休と組み合わせることで、最大4回に分けて休業を取得できます。この制度の創設により、男性がより柔軟に育児に参加できる環境が整えられ、子育てへの積極的な関与が後押しされています。

関連記事:産後パパ育休の期間は?育休中に利用できる給付金も紹介

4. 育児休業期間を延長するための手続き

育児休業期間を延長する場合は、従業員からの申し出を受けて、会社側が手続きをおこなう必要があります。延長手続きをおこなわなかった場合、育児休業給付金が支給されなくなってしまうため、速やかに申請することが望ましいでしょう。

延長するために必要な書類はハローワークへ提出しますが、休業終了の2週間前までに申請しなければなりません。そのため、育児休業期間を延長するための手続きの流れを正しく把握しておく必要があります。

ここでは、育児休業延長の手続きについて解説します。

4-1. 延長申請に必要な書類を用意する

延長申請に必要な書類は、延長の理由によって異なりますが、下記のような書類の提出が求められます。

- 保育所に入園できなかった場合:育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書、保育所などに申込みをした際の申込書の写し、入所不承諾通知書など

- 配偶者の怪我、病気、死亡により養育が困難になった場合:住民票、母子健康手帳、医師の診断書など

- 配偶者と別居した場合:住民票と母子健康手帳

これらを従業員に提出してもらう必要があります。2025年4月以降、「保育所に入園できなかった場合」における育児休業給付金の延長手続きは、より厳格になりました。延長が認められるのは、速やかな職場復帰を目的として適切に手続きがおこなわれていると判断された場合に限られます。

そのため、従来より提出すべき書類が増えており、事前の確認と準備が重要です。なお、保育園に入れなかった証明となる「入所不承諾通知書」は、1歳の誕生日時点の入所状況が確認できるものに限るので、延長を希望する従業員には事前にきちんと説明しておきましょう。

一方、会社側は、下記の2つの書類を用意します。

- 育児休業給付金支給申請書

- 賃金台帳や出勤簿など、支払い状況を証明できる書類

上記2つの書類は、初回の給付金申請手続きで使用したものと同じなので、用意は難しくありません。しかし、従業員に提出してもらう書類は、会社による確認も必要となるためできる限り早めに回収しましょう。

4-2. 管轄のハローワークへ書類を提出する

延長申請に必要な書類を整えたら、次は管轄のハローワークへ提出します。

提出手続きが完了すると、申請内容が審査されます。書類に不備や問題がなければ、延長の可否が判断され、結果が通知されます。

申請書類をハローワークに提出するには期限があるため、手続きの流れは事前に確認し、計画的に進めることが重要です。また、申請書類には正確性が求められるため、提出前に記載漏れや記載内容に誤りがないかを慎重にチェックすると良いでしょう。

育児休業期間の延長手続きは、期限を過ぎると申請が受理されない可能性があるため注意が必要です。

4-3. 社会保険料免除の延長申請も忘れずにおこなう

育児休業を延長した場合は、社会保険料免除の手続きも忘れずにおこないましょう。特に健康保険組合に加入している場合、日本年金機構(厚生年金保険)と健康保険組合(健康保険)の双方に申請が必要となるため注意が必要です。

育児休業中に適切な申請をすれば、従業員と事業主が負担する社会保険料は全額免除されます。なお、この免除期間は「保険料を納めたもの」として扱われるため、将来の年金額が減ることはありません。

参考:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き|日本年金機構

関連記事:育児休業中は社会保険料免除?期間や手続きを詳しく紹介

5. 育児休業に関係する書類について

ここまでに紹介した書類のほか育児休業に関係する書類は、下記の3つがあります。

- 育児休業期間変更届出書

- 育児休業期間証明書

- 育児休業期間に関する同意書

ここでは、これらの書類について解説します。

5-1. 育児休業期間変更届出書

「育児休業期間変更届出書」とは、名前のとおり育児休業期間を変更したい場合に作成する書類です。

様式は会社によって異なりますが、基本的な記載項目は次の4つです。

- 当初の申出における休業期間

- 当初の申出に対する会社の対応

- 変更の内容

- 変更の理由(休業開始予定日の変更の場合のみ)

この書類を提出し会社に受理されれば、当初申し出た休業期間を変更できます。ただし、子どもが1歳6ヵ月や2歳になるまでの育児休業延長については、単なる変更届では手続きできません。延長の要件(例:保育所に入所できないこと等)を満たし、改めて申し出をおこなう必要がある点に注意しましょう。

5-2. 育児休業期間証明書

「育児休業期間証明書」とは、育児休業中に子どもを保育園へ継続的に預けたい場合に、自治体や保育園に提出する書類です。この証明書は、育児休業を取得している従業員が保育園利用を継続するために必要ですが、実際に育児休業期間を証明できるのは勤務先であるので、会社担当者が記入・証明をおこなう欄があります。

- 従業員情報:証明が必要な従業員の氏名、住所など

- 育児休業期間:開始日から終了予定日まで

- 子の出生日:育児休業の対象となる子の生年月日

- 事業所情報:会社名、所在地、電話番号など

- 証明者欄:基本的には代表者氏名と代表印

原則として育児休業中は「保育の必要性がない」と判断され、保育園の利用継続は認められない場合があります。ただし、自治体によっては「育児休業期間証明書」を提出すれば、上の子の継続利用や特別な事情がある場合に限り、保育園の利用が認められることもあります。そのため、従業員が提出を希望する場合には、会社の担当者は証明書の記載内容を確認し、漏れのないように対応しましょう。

5-3. 育児休業期間に関する同意書

「育児休業期間に関する同意書」とは、育児休業を取得する従業員と会社との間で取り交わす書類です。あらかじめこの同意書を作成しておくことで、会社が育児休業給付金の申請書類を作成する際に、従業員の署名や押印を毎回省略できるようになります。

育児休業給付金の申請は通常2ヵ月ごとにおこなう必要がありますが、その都度書類のやり取りをすると手間がかかり、場合によっては提出期限に間に合わないリスクもあります。同意書を事前に作成しておけば、会社にとっても従業員にとっても申請手続きがスムーズになり、業務負担の軽減につながるでしょう。

6. 育児休業期間に受け取ることができる給付金

育児休業期間中には、多くの場合、育児休業給付金を受け取ることができます。

この給付金は、労働者が育児休業を取る際の経済的な負担を軽減する目的で、雇用保険から支給されます。育児・介護休業法では休業中の収入は保証されていませんが、この給付金が代わりにサポートを提供します。支給額は休業前の賃金に基づきますが、所得税や社会保険料の控除がないので、育児に専念する期間中の家計の安定が図られます。

ここでは、育児休業中に従業員が受け取れる給付金について解説します。

6-1. 育児休業給付金

育児休業給付金は、原則として子どもが1歳に達する日まで育児休業を取得した場合に、一部の要件を満たせば支給されます。支給額は、休業開始前6ヵ月間の賃金を180日で割った賃金日額を基準に算出されます。休業開始から180日目まで(おおむね6ヵ月間)は賃金日額の67%、181日目以降は50%が支給されます。

育児休業を延長した場合も、181日目以降と同じ計算式で、子どもが1歳6か月または2歳になるまで受給できます。また、制度改正により、育児休業は原則2回まで分割して取得でき、その休業期間についても給付金の支給対象となります。具体的な支給額や手続きは、雇用保険の加入状況や労働条件によって異なるため、事前に詳細を確認しておくことが望まれます。

6-2. 出生時育児休業給付金

出生時育児休業給付金は、子の出生後8週間の期間内に28日を限度として産後パパ育休を取得した際に支給される給付金で、一定の要件を満たすことで受け取ることが可能です。

支給額は「休業開始時賃金日額 × 出生時育児休業を取得した日数 × 67%」という計算式に基づいて計算されます。

基本的な考え方は一般的な育児休業給付金と同じですが、支給日数は育児休業給付金の支給率67%の上限日数(180日)に含まれます。例えば、28日分の出生時育児休業給付金を受け取った場合、支給率67%の育児休業給付金を受け取れるのは残り152日分となります。

支給要件は以下のとおりです。

1. 休業開始日前の2年間に、賃金の支払い基礎日数が11日以上の完全月が12ヵカ月以上あること

2. 休業期間中の就業日数が、最大10日以下(10日を超える場合は80時間以内)であること

申請期間は、子どもの出生日から8週間経過した翌日から2ヵカ月後の月末までです。なお、2回に分割して取得した場合でも、給付金の申請は1回にまとめておこないます。

以上の条件を満たすことで、出産後の育児負担を軽減し、安心して育児に専念できる環境を提供します。

6-3. 出生後休業支援給付金

出生後休業支援給付金は、2025年4月1日に新設された制度です。対象となるのは、出生時育児休業給付金または育児休業給付金を受給中の人で、子の出生直後の一定期間に両親がともに14日以上育児休業を取得した場合です(配偶者が育休を取れない場合は本人のみでも可)。

支給額は「休業開始時賃金日額 × 支給日数(最大28日) × 13%」で計算されます。その結果、合計で休業前賃金の約80%が保障され、さらに社会保険料の免除や非課税の効果を考慮すると、実質的に手取りのほぼ100%に近い収入を確保することができます。

参考:2025年4月から「出生後休業支援給付金 」を創設しました|厚生労働省

7. 育児休業にまつわる育児・介護休業法の改正ポイント【2025年4月から段階的に施行】

2025年4月から育児・介護休業法が改正され、育児休業に関する手続きなどが段階的に変更されます。ここでは、その改正による主なポイントを解説します。

7-1. 育児休業取得状況に関する公表義務の適用拡大

2025年4月から、育児休業取得状況の公表義務の対象範囲が拡大されました。従来は従業員数1,000人を超える企業が対象でしたが、同年4月以降は従業員数300人を超える企業にも義務が適用されています。

公表が義務付けられた内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。自社の従業員数を確認し、公表義務の対象となる場合は速やかに対応を検討することが重要です。

7-2. 仕事と育児を両立するための個別の意向聴取・配慮

2025年10月から、事業主には従業員の意向を個別に聴取することが義務付けられます。聴取のタイミングは妊娠・出産などの申出時と、子どもが3歳になる前の適切な時期です。確認すべき内容は次のとおりです。

- 勤務時間帯(始業・終業時刻)

- 勤務地(就業場所)

- 両立支援制度等の利用期間

- 仕事と育児の両立に資する就業条件(業務量や労働条件の見直しなど)

聴取の方法については「面談」「書面」「電子メール」など、労使双方が確認できる適切な手段を用いることが求められます。また、育児休業からの復帰時についても、意向聴取することが望ましいとされています。そのため、企業としては社内体制を整え、従業員が安心して意向を伝えられる仕組みを構築していくことが重要です。

8. 育児休業期間に関するよくある質問

育児休業期間に関する質問はいろいろありますが、主に下記のようなものが挙げられます。

- 育児休業期間の短縮は可能?

- 育児休業期間に退職することはできる?

- 育児休業給付金は退職後に受け取れる?

ここでは、これらの質問に対してどのように対応すべきか解説していきます。

8-1. 育児休業期間の短縮は可能?

育児休業期間は、一般的に延長する人の方が多いかもしれませんが、中には短縮して早く復職したいと考えている方もいます。そのような場合は、予定よりも育児休業期間を短くすることは可能です。

子どもが1歳になるより前に保育所が見つかった場合や、従業員が復職を希望している場合などは、育児休業期間の変更をおこなう必要があります。

休業期間を終了させるためには、従業員から会社に「育児休業終了届」を提出してもらいます。また、休業期間中は社会保険料が免除されているため、「育児休業等取得者申出書・終了届」を会社が日本年金機構に提出することも忘れずにおこないましょう(健康保険組合に加入している場合は組合にも提出が必要)。

参考:6-6:育児休業等終了予定日前に育児休業等を終了したとき|日本年金機構

8-2. 育児休業期間に退職することはできる?

育児休業期間中に退職することは可能です。

ただし、退職の時期や条件により、育児休業給付金の支給に影響が出ることがあります。例えば、退職後すぐに別の仕事に就く場合や、自営業を始める場合などは、給付金の受給資格を失う可能性があります。

そのため、退職を検討している従業員には、給付金の支給条件や手続きを確認することを促しましょう。また、本人の意思による退職は可能ですが、事業主が退職に追い込むような働きかけをすることは違法です。

退職を考える際には、事前に十分な情報収集と準備をおこない、従業員の意向が尊重されるよう努めることが重要です。

8-3. 育児休業給付金は退職後に受け取れる?

育児休業給付金は、育児休業期間中の生活を支えるためのものであり、雇用保険の加入者であることが給付条件です。

そのため、退職日を含む月以降は受け取ることができません。

給付金の支給は雇用継続が前提となっているため、育児休業中に退職する場合、その時点で給付金の支給が終了します。ただし、育児休業中に退職したとしても、それまでに受け取った育児休業給付金の返還義務はありません。

しかし、退職する予定を隠して受給していた場合や、育児休業終了時に退職した場合でも意図的に退職の予定を隠していた場合は返還義務が生じることがあります。退職のタイミングや給付金支給条件については、事前に詳細を確認しておくことが重要です。

9. 育児休業期間の取得促進で従業員の満足度をあげよう

育児休業期間は、産後休業終了の翌日から子どもが1歳になるまでを原則としています。しかし、預け先の保育園が見つからなかったなど、やむを得ない理由がある場合は、最長2歳まで延長可能です。

延長手続きをおこなう場合、企業担当者は育児休業に関する要件や内容を理解したうえで進めていく必要があります。待機児童問題で保育所に入れないケースも多々あるので、延長依頼があった際は、適切に対処できるようにしておくことが重要です。

育児休業は、従業員が安心して子育てができるための制度なので、夫婦ともに育児休業が取得できる職場環境を作り、取得を促進して従業員の満足度をあげていきましょう。

育児・介護休業に関する法改正が2025年4月と10月の2段階で施行されました。特に、育休取得率の公表義務拡大など、担当者が押さえておくべきポイントは多岐にわたります。

本資料では、最新の法改正にスムーズに対応するための実務ポイントを網羅的に解説します。

◆この資料でわかること

- 育児・介護休業法の基本と最新の法改正について

- 給付金・社会保険料の申請手続きと注意点

- 法律で義務付けられた従業員への個別周知・意向確認の進め方

- 子の看護休暇や時短勤務など、各種両立支援制度の概要

2025年10月施行の改正内容も詳しく解説しています。「このケース、どう対応すれば?」といった実務のお悩みをお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30

-

人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!

人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09

-

社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説

人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26

労務管理の関連記事

-

【2025年12月最新版】労働施策総合推進法が改正!カスハラ対策の義務化や治療と仕事の両立支援を解説

人事・労務管理公開日:2026.01.20更新日:2026.01.19

-

育児休暇の給料は有給・無給?制度設計ポイントや育児休業との違いを解説

人事・労務管理公開日:2025.12.26更新日:2025.12.26

-

L字カーブとは?M字カーブとは違う?原因と解消に向けた取り組みを解説

人事・労務管理公開日:2025.12.12更新日:2025.12.10