人事評価の項目は何を設ける?重要な3つの基準について解説

更新日: 2024.10.11

公開日: 2022.5.2

OHSUGI

人事評価をおこなう場合、評価項目に沿って従業員を評価していく必要があります。

人事評価制度で重要な基準となるのは、業績基準・能力基準・情意基準の3つです。この3つをバランスよく組み込み、評価される人の職種や経験年数、役職などに合わせて評価項目を設定することは、適切な人事評価をおこなううえで欠かせません。

では、具体的にどのような評価項目を設けるのでしょうか。本記事では、人事評価をする際に設ける項目について詳しく解説します。

関連記事:人事評価はなぜ必要?導入して考えられるメリットやデメリット

人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。

適切に評価制度を運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上し、最終的には企業全体の成長にもつながるため、企業経営においてとても重要な要素です。

しかし「自社にあった最適な人事評価制度を作りたいが、そもそもやり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。当サイトではそのような企業のご担当者に向けて「人事評価の手引き」を無料配布しています。

資料では、人事評価制度の基本となる種類の解説や、導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご確認ください。

目次

1. 人事評価制度とは?

人事評価制度とは、従業員の働きに対して業績や能力の評価をおこない、その結果を給与や職位などに反映させる制度です。人事評価制度がないと、上司個人の感情や売上などの結果で評価することになるため、公平な人事ができなくなってしまいます。明確な評価項目と基準があれば、公平な人事をおこなえます。

人事評価制度は、「報酬制度」「等級制度」「評価制度」という3つの制度によって成り立っています。ここでは、これらの項目の役割を詳しく解説します。

1-1. 報酬制度

従業員のモチベーションを、ダイレクトにアップする要素となるのが報酬制度です。等級制度や評価制度の結果によって、従業員への報酬を決める制度が「報酬制度」です。

頑張って評価されたとしても、等級が上がったとしても、報酬がなければ従業員のモチベーションを維持することはできません。人のモチベーションは「頑張れ」や「良くやった」などの言葉だけでは上げられないので、人事評価制度の導入では報酬制度が必須です。

評価が報酬に反映されなければ、従業員の不満につながるリスクもあるので、報酬制度で評価への対価をしっかり反映しましょう。

1-2. 等級制度

等級とは、従業員の役割や職務、能力や成果などをランク分けしたものです。この等級を活用した等級制度は、役割やランクによって従業員を分ける制度です。

この制度を導入する場合は、個々の従業員に対して序列をつけるために、業務やスキル、成果などに応じて等級を設定します。従業員に対する評価や報酬を大きく左右する等級制度は、人事評価制度においてとても重要度が高い項目なので、等級制度の意味をしっかり周知しておきましょう。

等級制度は目指す目標が明確になり、従業員がより高い等級を目指すことで、人事評価に対する意識を高められます。また、どのように等級を上げたり昇進したりできるのかも明確になるため、キャリアアップのイメージを描きやすくできます。

1-3. 評価制度

評価制度は、会社全体もしくは部署の目標数値や指針に対する従業員の貢献度を評価する制度です。

例えば、営業部で「○○件以上の成約」を目標としている場合、その成約数を達成した従業員を、高く評価するというのがこの制度の手法となります。目標数値や指針は職種や業務によって異なりますが、数値や行動、プロセスなどの評価項目を明確にし、従業員に周知することが重要です。

また、評価の結果というのは特別手当や報酬、等級に大きく関わる要素です。そのため、達成できないような目標や指針を掲げてしまうと従業員のモチベーションも上がらないので、現実的な数字や業績とかけ離れないように注意しましょう。

2. 人事評価制度で重要な評価基準

人事評価制度では、評価をするために項目を設けます。この項目の基準となるのが「評価基準」です。人事評価制度は企業が自主的に実施する制度なので、項目に関して法的な決まりはありません。しかし、従業員にとって不利な内容では制度を実施するメリットが得られないため、項目を決める際の基準をチェックしておきましょう。

2-1. 業績基準

業績基準は、一定の期間内の業務成績を数値で表し、その結果によって評価を決める基準です。ただし、項目としては「業績結果」だけでなく「目標達成率」や「業績プロセス」を盛り込むのがポイントです。数値の結果だけで評価を判断してしまうと、頑張っても結果につながらない従業員の評価が低くなり、全体の業績アップは難しくなります。

確かに、「毎日何十社もまわってるのに契約が取れない」というのは数字になりません。しかし、それを評価して続けてもらうことで、いつか成約につながる可能性があります。業績の評価は、頑張りや期待値をこめることで従業員の士気を高められるので、目標にあと一歩になるまでのプロセスの項目もしっかり盛り込みましょう。

ただし、業績基準の項目は、「客観的に評価できる」ことが重要です。「頑張っても結果が出ない」というあいまいな状態では的確な評価ができないので、「1日に何社以上アプローチした」「プレゼンを何社におこなった」など具体的なプロセスが無い場合は評価をしない方がよいでしょう。

2-2. 能力基準

能力基準は、業務に必要な能力や資格、企画力や知識力などを評価するための基準です。この評価基準は、業務や役職によって変える必要があるため、他にもスケジュール管理力や実行力、リーダーシップなども能力基準の対象となります。

能力基準を決める際には、上位グレードよりも下位グレードのウェイトを大きくするのがポイントです。上位グレードのウエイトが大きいと、これからスキルや知識を身につけようとする意欲が低下してしまうので注意してください。

ただし、能力を持っているだけで評価するのではなく、業務に活かしているかも評価対象にしましょう。例えば、企画力があっても、それが実際の商品やサービスに活かされなければ、業務としては成り立たちません。

能力も大事ですが、仕事に活かせてこその評価になるので、企画しただけで評価するのではなく総体的に評価することが重要です。

2-3. 情意基準

情意基準は、勤務態度やチームワーク、仕事への意欲など「やる気」や「組織人」を評価するための基準です。

一見、評価が非常に難しい項目ですが、今も昔も「真面目に頑張っている従業員」「モラルやルールをしっかり守れる従業員」というのはとても大切な人材です。

要領が悪くなかなか結果が出せないとしても、頑張りが空回りしても、会社のため仕事のために頑張る人間を評価することは、未来の人材を育てることにつながるので、情意基準もしっかりと決めておきましょう。

具体的な項目の一例を挙げると、無遅刻無欠勤や雑務でもしっかりこなす「勤務態度」、研修やセミナーに積極的に参加する「成長意欲」、挨拶や礼儀を忘れない「マナー」などがあります。他にも、期日を守る責任感、周りのサポートをおこなう協調性、自主的に仕事を探す積極性など業務や役職に合った項目を設定しましょう。

ただし、主観的に評価をする必要があるので、評価者を決めて普段から従業員の勤務態度や言動をチェックすることが重要です。

3. 業績基準で重要な評価項目

まずは業績基準で重要な評価項目です。業績基準の評価とは、業務における成果を評価することです。人事評価制度では、個人や個人が所属するチーム・部門が一定期間内にどのような成果を上げたのかを評価します。

業績というと売上や利益など、営業職に直結する成果として考える方が多いかもしれません。しかし業績基準での評価は営業以外の職種にも使われています。業績の定義を柔軟に考えて組み込むことで、他の職種でも業績基準の評価ができます。

関連記事:

公平な評価を行うには評価者に説明会を実施して評価基準のすり合わせを行うことを始め、対策を講じることが有効です。

どのような対策が出来るかについて、当サイトでお配りしている無料のガイドブック「わかりやすい!人事評価の手引き」で、より詳細なポイントを解説しています。人事評価の適切な手順や、細かいポイントも解説していますので、こちらからダウンロードして是非ご覧ください。

3-1. 業績結果

業績結果は、業務で残した成果のことです。

営業の場合、営業の訪問件数や、新規顧客獲得数、個人の売上などが業績結果の項目で表すことができます。営業や営業のような特性を持つ職種であれば、業績結果のウェイトは大きくなります。

業績結果を記載する際には、ウェイト×個人の達成率などで数値を記載します。

また、役職が上になればなるほど業績への責任が大きくなるため、業績結果のウェイトを重視するとよいでしょう。

営業以外で業績結果を数値で出しにくい場合も、与えられた仕事を期日までに完了できたか、業務達成のためにどの程度貢献できたかなどの視点で評価できます。

3-2. 業績プロセス

業績プロセスは、業務で成果を出すまでのプロセスのことです。業績基準というと結果だけを見てしまいがちですが、それに至るまでのプロセスを評価することも重要です。また業績プロセスは、業績結果が評価しづらい総務や経理など営業以外の職種の評価にも効果的です。

また、成果を出すまでのプロセスで、効率化を図れたかどうかや効率化するための提案、改善策の提案などができたかどうかも業績プロセスとして評価するといいでしょう。

3-3. 業務の質・量

業績結果や業績プロセスだけで評価するのではなく、どれだけの業務に取り組み、質のいい業務を完遂できたかも評価項目になります。仕事にミスがなく正確性があったか、仕事の出来に関する顧客からの評価はどうだったかなども、業績基準として評価できる項目です。

4. 能力基準で重要な評価項目

能力基準の評価とは、個々が持っている能力やスキルや、その能力やスキルを仕事に適切に生かせたかを評価することです。仕事で成果を出すために欠かせない知識や能力、資格や仕事への理解力などを評価できます。

技術職などチームで業務に取り組む職種では、結果で個人の評価がしづらい点がありますが、能力基準での評価のウェイトを大きくすれば、専門性への評価を盛り込めます。

能力項目は役職付きなど等級が上の立場になると、「持っていることが当たり前」とみなされるので、ウェイトは小さくなります。逆に等級が下の従業員は、向上心や日々の努力を認められる項目ですので、評価のウェイトを大きくするのが一般的です。

4-1. 業務知識・能力

担当する業務に関する知識を持っていることは、仕事を遂行するうえで欠かせません。業務知識では、従業員が業務に従事するうえで必要になる知識を習得しており、それを実践で支えているかを評価できます。

また、担当する業務に関連する業務に関しても、一般的な知識を有しているかどうかや、業務を遂行できるスキルを有しているかも、この項目で評価できるポイントです。

4-2. 資格

担当する業務で必要となる資格や、役立つ資格を有しているかどうかを評価できる項目です。また現在その資格取得に向けて努力している場合は、長期的な視点でも評価する必要があります。専門性の高い職種であれば、取り入れたい評価項目です。

ただし、資格によっては実際の業務に活用できていないかもしれません。このような場合、「資格を持っている」ことだけで評価をするのではなく、どのように業務に活かしているかという点も評価対象にしましょう。

もしも従業員が、「どうやって業務に役立てられるかわからない」など悩みを持っている場合は、上司や担当者がアドバイスすることで評価に対するモチベーションの維持につながります。

4-3. 理解力

業務や上司からの指示に対する理解が乏しければ、スムーズに業務を進めることはできません。最悪の場合はミスを起こしてしまう可能性もあります。

理解力は、仕事の目的や遂行すべき内容を理解しているか、自分の役割を理解しているか、上司からの指示を理解しているかを評価する項目です。また、理解した内容を自分のものにできているかも、この項目で評価できます。

4-4. 計画力

計画力は業務を遂行するにあたり、効率的なスケジュールが立てられているかを評価できる項目です。いくら質がいい仕事ができても、時間がかかり過ぎてしまっては生産性が悪く、杜撰な計画を立てて業務でミスを発生させてしまっても意味がありません。

期日を考慮した最適な計画を立てられているか、また途中で問題や課題があった場合は、その都度計画を修正しながら業務に取り組めているかを評価します。

4-5. コミュニケーション力

コミュニケーション力はどんな職種でも必要な力です。チーム内や上司とのコミュニケーション力はもちろん、他部署と連携が取れているか、顧客とコミュニケーションをきちんと取り、ニーズを把握できているかなどは業務を遂行するうえで必要不可欠な能力と言えるでしょう。

また、明確な話し方・伝え方ができているか、文章でもきちんと説明できるかなども評価の対象になります。

5. 情意基準で重要な評価項目

情意基準での評価は、仕事に対する姿勢や態度で評価することです。企業人としての人間力を判断する評価項目で、どの職種の評価にも組み込まれます。

業績や能力に必ずしも直結しないものの、自社の従業員として相応しい人間かを評価する項目なので重要度は高いです。この項目は、等級が下の従業員の方がウェイトが重くなります。特に新入社員など、まだ経験が浅く業績や能力で判断できない従業員へのウェイトが多い評価項目です。

情意基準での評価は、評価者の主観によって左右されやすい項目と言われています。業績や能力といった客観的に判断できるものではなく、評価者と評価される従業員との関係性が影響を受けることがあるからです。評価の根拠となる客観的な理由があるかどうかもしっかり判断しましょう。

客観的な根拠に基づかず、上司の主観による評価がおこなわれると、従業員からの不満やモチベーションを下げる原因になります。

公平な評価のためには、評価者に評価基準のすり合わせをおこなうなどの対策を講じることが有効です。

どのような対策が出来るかについて、当サイトでお配りしている無料のガイドブック「わかりやすい!人事評価の手引き」で、より詳細なポイントを解説しています。人事評価の適切な手順や、細かいポイントも解説していますので、こちらからダウンロードして是非ご覧ください。

5-1. 規律性

規律性とは、会社の規則を遵守し、規律を守って業務に従事しているかどうかを評価する項目です。会社独自のルールをしっかり守れているかどうかで査定します。

また、会社独自のルールだけでなく、社会人としてのルールやマナーが守れているかも規律性を評価する一つのポイントです。遅刻や早退、無断欠席などをしていないか、モラルのある行動をしているかなども規律性で評価できます。

近年は「自由な生き方」や「自分を優先する」という風潮がありますが、組織で働く人間としてはルールやマナーを守ることも大切です。規律性が評価できるということは人間性にも優れており、組織にとって必要な人材と判断できるでしょう。

5-2. 協調性

協調性は、チームや部署のメンバーときちんとコミュニケーションを取り、協力しながら業務ができているかどうかを評価します。入社したばかりなのであれば、チームや部署に溶け込む努力をしているかで査定することもあるでしょう。

また、同僚が忙しい時やトラブルを抱えている時に、サポートする姿勢を持っているかもこの項目で評価できます。どんな仕事でも協力し合わなければ組織として強くはなれません。

協調性があることは、業務効率を上げるだけでなく、人間関係のトラブルを回避することにもつながります。現代人の多くが、会社の人間関係で悩んでいることからわかるように、人間関係を円滑にできる人材はとても重要なので協調性もしっかり評価項目にいれましょう。

5-3. 積極性

積極性は、その従業員が主体性を持って業務に取り組めているかどうかを評価する項目です。いくら仕事ができる従業員だったとしても、常に上司からの指示を待っているようでは積極性に欠け、成長しようとする意欲が見られません。能動的に動き、指示がなくても自分で仕事を見つけられること、時には自分で仕事を作り出すことは非常に重要です。

「積極性」という項目を設けることで、今まで受け身でしか仕事ができなかった従業員のやる気を引き出せる可能性があります。ただし、受け身でしか仕事をしたことがない場合、どのように動けばいいのかわからない従業員もいるので、導入時には「他部署にも仕事があるか聞きにいって良い」「上司に自ら仕事がないか確認して良い」など手法を伝えておきましょう。

5-4. 責任性

与えられた仕事に対して責任を持って取り組んでいるのかを評価できるのが責任性です。まだ新入社員など経験が浅ければ、責任の大きな仕事を任されることはないはずですが、大なり小なりどんな仕事にも責任はあります。

自分の与えられた仕事に最後まで取り組み、求められる役割を果たしているかを評価できる項目です。

上記に挙げた4つの項目は、5段階評価などにして数値化することで、評価のレベルや過去の推移なども確認できるようになるでしょう。

また、5段階評価にする場合は1から5までがどの状態であるかをあらかじめ決めて従業員が知っている必要があります。

6. 人事評価制度では3つの基準の評価項目をバランスよく取り入れよう

人事評価制度では、今回紹介した3つの基準が重要な評価基準となります。この評価基準をバランスよく取り入れ、職種や等級に合わせて評価項目を変えることが大切です。労力が必要ですが、職種や等級を考えず評価項目を決めると、評価に大きな差が出てしまい、不公平な結果になる可能性があるので注意しましょう。

評価基準や項目を具体的に定めておけば、評価者も的確かつ適切な評価をすることができます。また、評価される従業員も、求められていることややらなければいけないことなどが明確になり、仕事や評価への意欲をたかめるきっかけとなります。

業務や役職を踏まえながら、評価基準ごとに必要な評価項目をおさえ、誰からもわかりやすく公平性のある人事評価制度を運用しましょう。

人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。

適切に評価制度を運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上し、最終的には企業全体の成長にもつながるため、企業経営においてとても重要な要素です。

しかし「自社にあった最適な人事評価制度を作りたいが、そもそもやり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。当サイトではそのような企業のご担当者に向けて「人事評価の手引き」を無料配布しています。

資料では、人事評価制度の基本となる種類の解説や、導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご確認ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08

-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2024.07.31

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!

人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2024.08.05

-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説

人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2024.08.22

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2024.10.16

人事評価の関連記事

-

研修報告書とは?目的・作成する際に気をつけるべきポイントをテンプレート付きで解説

人事・労務管理公開日:2024.07.09更新日:2024.10.16

-

人事評価への不服申し立てに対する原因究明と対処法

人事・労務管理公開日:2024.01.15更新日:2024.10.11

-

人事・労務管理

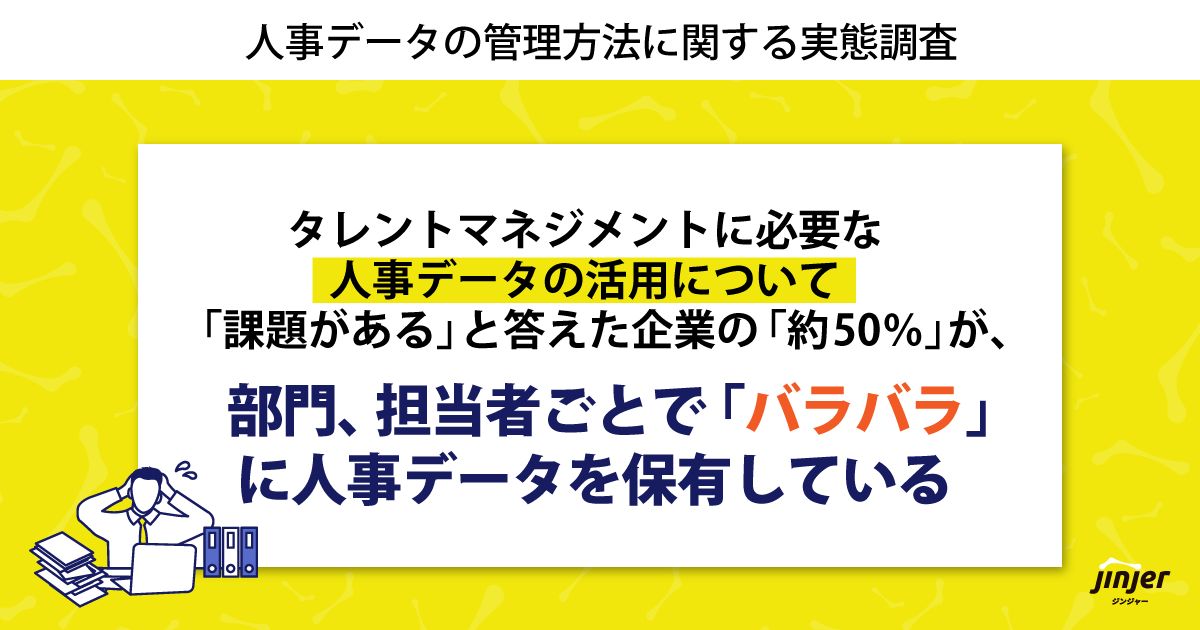

人事・労務管理タレントマネジメントに必要な人事データの活用について「課題がある」と答えた「約50%」が、部門、担当者ごとで「バラバラ」に人事データを保有している ー 人事データの管理方法に関する実態調査 ー

公開日:2023.10.26更新日:2023.10.26

タレントマネジメントに必要な人事データの活用について「課題がある」と答えた「約50%」が、部門、担当者ごとで「バラバラ」に人事データを保有している ー 人事データの管理方法に関する実態調査 ー

人事・労務管理公開日:2023.10.26更新日:2023.10.26