人事評価の基準はどうやって決める?考慮すべき3つの要素を解説!

更新日: 2024.4.4

公開日: 2022.4.28

OHSUGI

人事評価をおこなう際に、どんな評価基準を盛り込んで作成すればいいのか、悩んでしまう担当者は少なくないようです。適切な人事評価をするためには、誰もがわかりやすいシンプルな評価基準を設定することが重要です。

といっても、人事評価の評価基準はいろいろあるので、どのような評価基準を取り入れればいいのかを知りたいという方も多いのではないでしょうか。ここでは、人事評価を作成する際の評価基準の基本要素や評価制度の手法、項目、作成などを解説していきます。

関連記事:人事評価はなぜ必要?導入して考えられるメリットやデメリット

目次

人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。

制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。

しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。

本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。

組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご確認ください。

1. 人事評価制度とは

.jpg)

人事評価制度とは、従業員の会社に対する献度や営業成績、働きぶりなどを基準をもとに評価し、報酬や待遇、等級などに反映させることで企業の発展や利益増を狙うための仕組みです。評価制度には「等級制度」「評価制度」「報酬制度」という種類があり、企業や職種によってどの制度を取り入れるかが変わってきます。

人事評価制度は、適切かつ公平性のある基準であれば従業員のモチベーションアップにつながります。しかし、評価基準があいまいだったり目標値が高すぎたりすると、やる気の低下や不満を引き起こす可能性もあるので注意しましょう。導入の際には、評価基準が現実とずれていないか、無理な基準になっていないかなど注意点をしっかりチェックしておくことが重要です。

2. 人事評価制度の手法について

人事評価をに実施する方法は「人事評価手法」と呼ばれており、その手法には「MBO(目標管理制度)」や「コンピテンシー評価」、「360度評価」、「バリュー評価」などの種類があります。

種類ごとに評価方法が異なるため、どの手法を取り入れるかは、各業務や職種によって決めるのが望ましいでしょう。

| 評価手法 | 手法内容 |

| MBO(目標管理制度) | MBO(目標管理制度)は、部署や従業員個人の目標を立て、達成度合いによって評価する制度です。会社単位では年間売り上げなどを大枠の目標を設定し、それを部署や個人の月間売上目標に落とし込むという方法が主流です。 |

| コンピテンシー評価 | 高い業績を上げている社員に共通する行動特性(コンピテンシー)を基準に、社員の行動を評価するのがコンピテンシー評価です。この手法はモデルが明確になっているので、業績アップのための行動イメージをつけやすいことから、若手社員の育成に向いています。 |

| 360度評価 | 360度評価とは、対象となる従業員の上司だけでなく、同僚や部下、関連部門の社員など複数の評価者が評価する手法です。評価者が複数になるので、評価結果にばらつきが出ますが、多面的に評価することから納得感を得やすい手法となります。 |

| バリュー評価 | バリュー評価とは、会社が求める行動規範を理解して実践できているか、を評価する手法です。上司の指示で動くのではなく、会社の行動規範を理解した上で、自発的な行動やアイデアを創造できる社員の育成に役立ちます。 |

3. 人事評価を作成する際の3つの基準要素

人事評価をおこなう際は、明確かつシンプルでわかりやすい評価基準を作成しなければなりません。また、適正な人事評価をおこなうためには、バランスを取りながら、業務内容に合わせた基準を設定することも必要不可欠です。

ここでは、人事評価を作成する際の基本となる3つの要素について紹介します。

関連記事:人事評価制度で重要な3つの基準の評価項目について解説

関連記事:人事評価制度を導入する前にチェックすべきポイント

3-1. 従業員の成果や業績による評価基準

要素の一つ目は、従業員の成果や業績による評価基準です。この評価基準は文字通り、業務の成績や結果に基づいておこなう評価のことで、3つの基本要素の中で最も重視になる基準だと言われています。

具体的な評価項目としては、目標達成率、仕事の品質や正確さ、成果を出すまでの効率、業務処理スピード、対応している案件数、プロジェクトへの貢献度、日常業務の成果などが挙げられます。

従業員の成果や業績による評価基準は、個々の成果や業績など、評価される側にとってわかりやすい基準を設けるので、仕事をするうえでのモチベーションアップにつながるのが利点です。評価によって給与アップや昇進が可能になるので、業務への取り組みにも変化が生まれるでしょう。一人ひとりの仕事のモチベーションが上がって業務効率が上がり、業績がアップすれば、会社全体としても利益が向上します。

また、従業員の成果や業績による評価基準に基づいて、結果を重視した評価にすれば、年功序列による制度からの脱却が図れます。評価基準を満たしていなければ、勤続年数が長い従業員でも減給措置が取れるので、人件費の削減にもつながるでしょう。

3-2. 従業員の職務遂行能力による評価基準

二つ目は、従業員の職務遂行能力による評価基準です。この評価基準では、従業員が与えられた職務を遂行する能力をどの程度身につけているかによって評価します。

職務に対する理解力・企画力・実行力・交渉力・決断力の有無、結果までのプロセスが成果に直結しているかどうかなどが評価項目として挙げられます。またリーダーシップを発揮した、裏方に徹してチームをサポートしたなども評価のポイントになるでしょう。

成果や業績による評価基準は個々の成績や結果に基づいて評価できる反面、結果だけが全てになってしまいます。短い期間での結果を評価されることが多く、長期的な能力やプロセスを評価することができません。そのため、評価がおこなわれる月だけ力を入れて目標を達成しようとする行為がなされる可能性があります。

従業員の職務遂行能力による評価基準は、成果や業績による評価基準が持つ欠点をカバーし、長期的に個人の能力やプロセスを評価できる方法です。成果や業績による評価基準では見落とされがちな個々の努力や職務を遂行するスキル、成長を正当に評価できます。結果だけではなくプロセスを考慮するので、人材育成にも有効な評価基準です。

3-3. 数値化しにくい情意評価による評価基準

三つ目の情意評価による評価基準は、数値化しづらい勤務態度や意欲などを評価する基準で、態度評価と呼ばれることもあります。

業務というのは、すべてが単純に数値化できるわけではありません。例えば「規律を守っているか」「協調性があるかど」「積極的に仕事に取り組んでいるか」「責任感を持って仕事をしているか」なども業務においてはとても重要です。情意評価は、業務で重要な、しかし数値化できないことを評価基準にしています。

そのため、地域貢献活動への貢献度など、企業のブランディングへの貢献も、情意評価による評価基準に含まれるでしょう。

情意評価による評価基準は、成果や業績による評価基準で見落とされてしまうような、社会人・組織人としての態度や行動を評価できます。

結果を出すこと、結果を出すために効率的なプロセスを踏むことは重要ですが、従業員の人間性は企業カラーを決める要素の一つでもあります。企業の一員として相応しい人間かどうか評価するためには、この情意評価による評価基準が重要です。

また、情意評価は入社したばかりで経験が浅い従業員にも活用できます。社員の適性や潜在能力を評価できるため、将来性のある人材の確保や、人材の育成のためにも役立つ評価基準です。ただし、情意評価による評価基準は、評価する人の価値観や考え方など、主観によって評価が左右されてしまうというデメリットもあります。評価する側は、評価者としての適性を見極められる基準でもあるので、意識しておきましょう。

このような評価者による人事評価のブレや価値観の違いで従業員から不満が生まれることも少なくありません。

評価に対する不満を防止する施策としては、評価者への説明会の開催や従業員への事前周知等の施策が有効です。

このような問題に対する対策や注意点をまとめて知りたいという方向けに、当サイトでは「わかりやすい!人事評価の手引き」という無料のガイドブックを作成しました。こちらからダウンロードして頂けますので、人事評価制度の最適化にぜひご活用くさださい。

4. 人事評価制度の項目

人事評価制度の導入においては評価基準の選定も重要ですが、さらに重要となるのが「項目」です。項目があいまいだったり従業員にわかりづらかったりすると、モチベーションアップにはつながりません。各基準にそって、「目標数値を明確化する」「評価対象のスキルを明確化する」などが必要となります。

ここでは、各人事評価制度の項目例を紹介するので、導入時の参考にしてみてください。

4-1. 成果や業績の項目

主に、営業職や接客業の評価に適している「成果や業績」による人事評価の項目は、以下のようなものが挙げられます。

| 評価項目 | 評価内容 |

| 売上・利益額 | 個人や部署・店舗の売上や利益を評価する項目です。個人の評価とする場合は、社員間の差が大きくなるケースもあるので、部署や店舗ごとにした方がよいのか見極めが必要です。 |

| 目標達成率 | 従業員もしくは企業が設定した目標に対する達成率を評価します。あまり高くすると達成できないため、評価制度を導入するメリットがなくなってしまいます。しかし、簡単に達成できると利益や売上の上昇につながらないので、極端に低くしないようにしましょう。 |

| 新規契約件数 | 1ヵ月や3ヵ月など、決められた期間内にどれだけ新規契約を獲得したか、件数によって評価する項目です。 |

| 既存契約の継続率 | すでに契約をしている顧客の継続率を評価する項目です。 |

| アポイント数や訪問件数 | 新入社員や契約が取れない社員の場合、目標達成や既存契約の継続などで評価するのは難しいため、成約までのプロセスを評価する項目を入れておくのが望ましいでしょう。 |

| クレーム件数 | クレーム件数を評価する項目です。契約獲得だけに焦ってしまうと、クレームが多くなる可能性があります。この項目を設けておくことで、クレームの減少が期待できます。 |

| コストの削減額 | 交通費やプレゼン資料、接待費などで無駄を出さないための項目です。契約数も関係することですが、ここでは単純に前年にかかったコストと比較をしてコストが削減できていれば、それを評価することで無駄をなくせます。 |

4-2. 職務遂行能力の項目

職務遂行能力は、従業員がどのように貢献しているか、業務に必要なスキルを持っているかで判断するため、部署や業務に合わせて項目を設定する必要があります。ここでは、4つの項目を紹介します。

業務内容に対する知識量

アフターサービスやクレーム処理などを担当している従業員の評価に適している項目です。商品や業務内容を正確に理解している、顧客に対してわかりやすく説明できるかなどで評価します。この項目は、新入社員や勤続年数が浅い社員の評価にも活用できます。

利益につながる企画力

実際に販売をしたり営業をしたりしないが、利益につながる企画開発部門や商品企画部門などの評価に適している項目です。また、商品や製品に関する企画には関係ない部署でも、コスト削減のためのアイデアや離職率を下げるなど、間接的に利益につながるようなアイデアに対する評価項目にしてもよいでしょう。

業務内容を改善する力

どの部署でも評価項目として入れられるのが、業務内容を改善することに対する評価です。業務の効率化やアポイントメント率のアップなど、各部署に適した業務内容の改善アイデアを出し、実行後の成果を評価します。直接的な利益にならないとしても、「改善していく」というモチベーションの維持に役立ちます。

コミュニケーション力

人間関係を円滑にすることは、離職率の低下や業績アップなど間接的な利益につながるので、コミュニケーション力も評価項目に入れるとよいでしょう。同僚や上司、部下などの社内はもちろん、顧客と適切なコミュニケーションが取れているかを確認することで、従業員個人の信頼度も測ることができます。

4-3. 情意評価の項目

情意評価は、適切に評価することで仕事に対する姿勢や社内の雰囲気をよくする効果が期待できます。この評価基準は、業種や部署にかかわらず取り入れられます。ここでは、4つの項目を紹介します。

責任感

自分に与えられた仕事を、最後まで責任をもって取り組めているか、適当に終わらせていないなどを評価します。具体的には、以下のような項目で評価をすると良いでしょう。

- 顧客に対して誠実な対応をしているか

- 締め切りや納期を守っているか

- 自ら学ぶ姿勢があるか

- 有言実行をしているか

協調性

チームやバディで業務をおこなう時に、周りと協力したり、上手にコミュニケーションを取れたりしているかを評価します。具体的には、以下のような項目が評価対象になります。

- 人の意見をきちんと聞いたうえで自分の意見を述べているか

- 上司からのアドバイスを聞けているか

- 報連相をおこなっているか

- 周りを見て、必要なサポートをおこなっているか

- 他部署との連携をうまく取っているか

規律性

就業規則やモラル、社会人としてのルールをきちんと守っているかを評価します。具体的には、以下のような内容で評価をおこないます。

- 理由のない遅刻や早退をしていないか

- 自己判断で仕事を進めていないか

- 私語が多くないか

- 上司の指示に従っているか

- 許可なしの残業や休日出勤をしていないか

積極性

指示された業務だけをおこなうのではなく、自ら工夫したりアイデアをだしたり、積極的に仕事に取り組んでいるかを評価します。具体的な評価内容は以下のようなものが挙げられます。

- 手が空いたり、業務が早く終わったりした際に自ら仕事を探しているか

- 無駄を省くための改善策を考えているか

- 自ら進んで業務を請け負う姿勢があるか

- 業務に必要な知識やスキルを学んでいるか

5. 人事評価基準の作成方法

人事評価の基準を作成する流れは、以下のようになります。

- 評価制度を導入する目的を明確にする

- 評価手法と評価項目を決める

- 項目ごとの評価点や段階、集計方法を決める

- 評価期間を決める

- 評価報酬を決める

- 必要な場合は評価者を選定する

導入目的がはっきりしないと、評価項目が決まらないので明確にしておきましょう。目的が明確になれば、評価手法や項目が決まるので、項目ごとに評価点や段階、集計方法を決めていきます。点数の場合は5点もしくは10点満点、段階は5段階評価が一般的ですが、細分化する必要があれば7や8段階など細かく設定してもよいでしょう。

評価期間は評価項目にもよりますが、長すぎると結果が見えず、従業員のモチベーションも保ちづらくなります。成果や業績なら1ヵ月、職務遂行能力や情意評価なら3ヵ月程度がベストです。

評価報酬は特別手当などが一般的ですが、給与や賞与に反映する企業もあります。また、項目のハードルが高い場合は昇進や等級アップなどにすると結果が出やすくなります。ただし、昇進や昇給などはずっと続くものなので、慎重に検討してから決めましょう。

6. 人事評価基準を決める際の注意点

仕事というのは、評価されることで業務へのモチベーションがアップしたり、ストレスの軽減につながったりします。従業員の満足度を上げてメンタルの健康を保つ効果が期待できる人事評価制度は、どんな業種でも職種でも導入することが望ましいと言えます。

ただし、従業員が納得できない基準を決めてしまうと、逆に不満やストレスの原因になってしまうので、評価基準を決める際の注意点をチェックしておきましょう。

6-1. 評価項目は複数にする

評価項目を限定してしまうと、評価項目以外の業務を担う従業員に対して不公平になるので、複数にするのが鉄則です。

例えば、「目標達成」や「新規顧客獲得数」など売上だけにフォーカスした評価項目にすると、コスト削減や業務効率に従事している従業員は評価されなくなってしまいます。また、項目が絞られてしまうと、従業員が持つスキルを伸ばせない、課題点が明確にならないということも起こるので、多角的な視点から評価をすることが重要です。

6-2. 評価基準を担当者だけで決めないこと

評価基準を、評価者や幹部など担当者だけで決めてしまうと、項目が偏る可能性があるので注意しましょう。

少人数では客観性が失われるため、必要な項目を見逃してしまったり、チェックポイントが重複してしまったりすることもあるので、中身の薄い評価基準になるかもしれません。

基準を決める際には、客観的に必要な課題を項目に入れられるよう、担当者だけでなく関連部署の人間やルーキーの代表なども入れるようにするとよいでしょう。

6-3. 評価基準は役職や業務によって変えること

評価基準は、役職や業務によって変えることも重要です。

会社全体で統一した方が、評価の集計が簡単になるかもしれません。しかし、総務部と営業部、経理部など部署によって業務は違います。同じ部署であっても、役職がある人ない人、勤続年数、業務内容などは異なるので、評価基準もそれぞれの立場にあったものを設定しましょう。

特定の人だけが高い評価を得られる、評価対象になるというような評価制度では、対象外の従業員のやる気低下や離職につながるので注意してください。

6-4. 評価後は必ずフィードバックする

評価基準は、一定の評価を出すために使うだけでなく、従業員の問題や課題の把握につながります。そのため、評価語には必ずフィードバックをおこないましょう。

単に「評価が低い」「目標が達成できない」という結果だけで終わってしまうと、いくら評価制度があっても従業員のメリットにはなりません。また、会社の利益にもならないので、フィードバックをして一緒に改善策を考えることが重要です。

フィードバックでは、課題や問題を指摘して改善案を考えてもらうだけでなく、「一緒に考える」という姿勢でおこなうことが従業員のメンタルを支えるポイントになります。

6-5. 評価制度の導入を周知する

評価制度の導入を周知することも、とても重要なタスクです。会社側からすると、評価制度があることで面倒な作業が増えるかもしれません。しかし、評価制度があることで、漫然と仕事をしていた社員がやる気を出す、優秀な人材が「この会社で結果を出そう」と士気を上げるなどの効果が期待できます。

評価は確実に高いとは限らないものの、「これでいいのか」「役に立っているのか」など迷いがある従業員にとっては希望となる制度です。また、従業員自身の方向性を示すものにもなるので必ず全従業員に周知をしましょう。

関連記事:近年の人事評価制度に見られるトレンドの特徴についての解説

7. 人事評価では職種や経験値によって評価基準を作成しよう

人事評価を作成する際の3つの基準要素や手法以外にも、評価基準となる要素はさまざまなものがあります。どの基準や手法が良い悪いではなく、自社の理念や業種、業務内容にあったものを導入することが、人事評価の効果を得られるということを覚えておきましょう。

また、公平性のある評価をするためには、どの要素をメインの基準とするかを決めたうえで、さまざまな要素をバランスよく組み込むことが重要です。しっかり考えられた人事評価制度は、従業員の満足度ややる気を高める起爆剤になり、いずれは企業の利益増加に役立ってくれます。

人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。

制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。

しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。

本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。

組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご確認ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08

-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2024.07.31

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!

人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2024.08.05

-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説

人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2024.08.22

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2024.10.16

人事評価の関連記事

-

研修報告書とは?目的・作成する際に気をつけるべきポイントをテンプレート付きで解説

人事・労務管理公開日:2024.07.09更新日:2024.10.16

-

人事評価への不服申し立てに対する原因究明と対処法

人事・労務管理公開日:2024.01.15更新日:2024.10.11

-

人事・労務管理

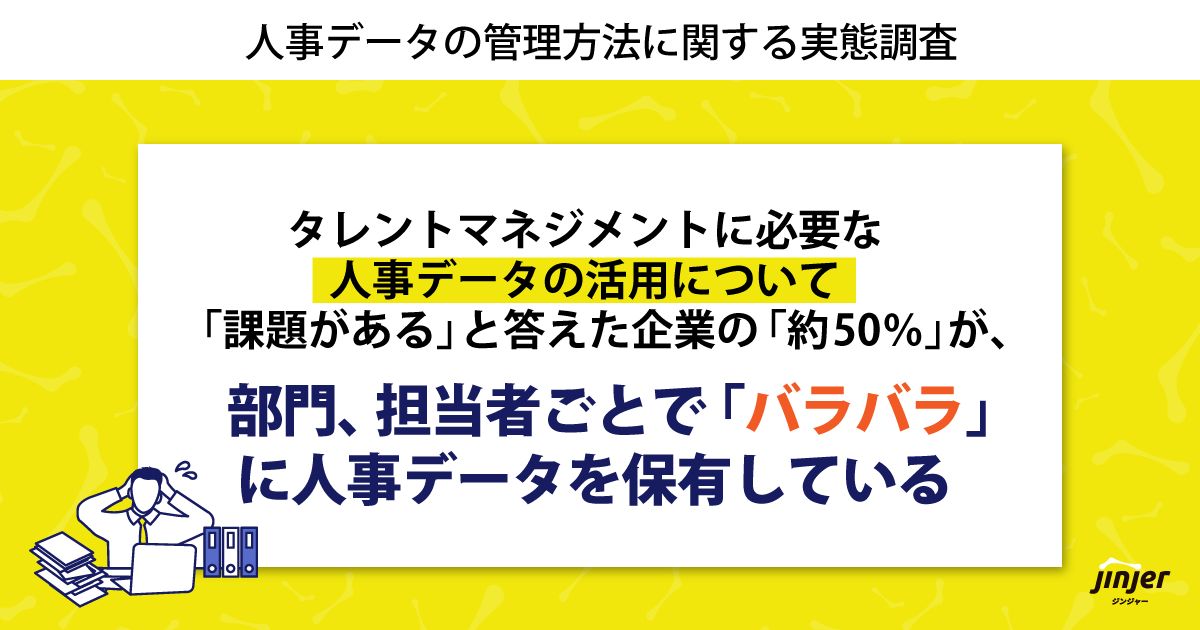

人事・労務管理タレントマネジメントに必要な人事データの活用について「課題がある」と答えた「約50%」が、部門、担当者ごとで「バラバラ」に人事データを保有している ー 人事データの管理方法に関する実態調査 ー

公開日:2023.10.26更新日:2023.10.26

タレントマネジメントに必要な人事データの活用について「課題がある」と答えた「約50%」が、部門、担当者ごとで「バラバラ」に人事データを保有している ー 人事データの管理方法に関する実態調査 ー

人事・労務管理公開日:2023.10.26更新日:2023.10.26