貸借対照表(バランスシート)とは?作り方や読み方をわかりやすく解説

更新日: 2024.7.2

公開日: 2022.6.10

jinjer Blog 編集部

貸借対照表(バランスシート/BS)は、企業が自社の財務状況を明らかにするために作成する書類です。企業が保有する資産や資金の調達方法が一覧で表示されており、表の分析により企業の経営状態を客観的に把握できます。

自社、および他社の経営状況を正しく理解するため、貸借対照表の表示ルールや基本的な分析方法を理解しておきましょう。

目次

86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説

「経理担当になってまだ日が浅く、会計知識をしっかりつけたい!」

「会計の基礎知識である勘定科目や仕訳がそもそもわからない」

「毎回ネットや本で調べていると時間がかかって困る」

などなど会計の理解を深める際に前提の基礎知識となる勘定科目や仕訳がよくわからない方もいらっしゃるでしょう。

そこで当サイトでは、勘定科目や仕訳に関する基本知識と各科目ごとの仕訳例を網羅的にまとめた資料を無料で配布しております。 会計の理解を深めたい方には必須の知識となりますので、ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。

1. 貸借対照表とは

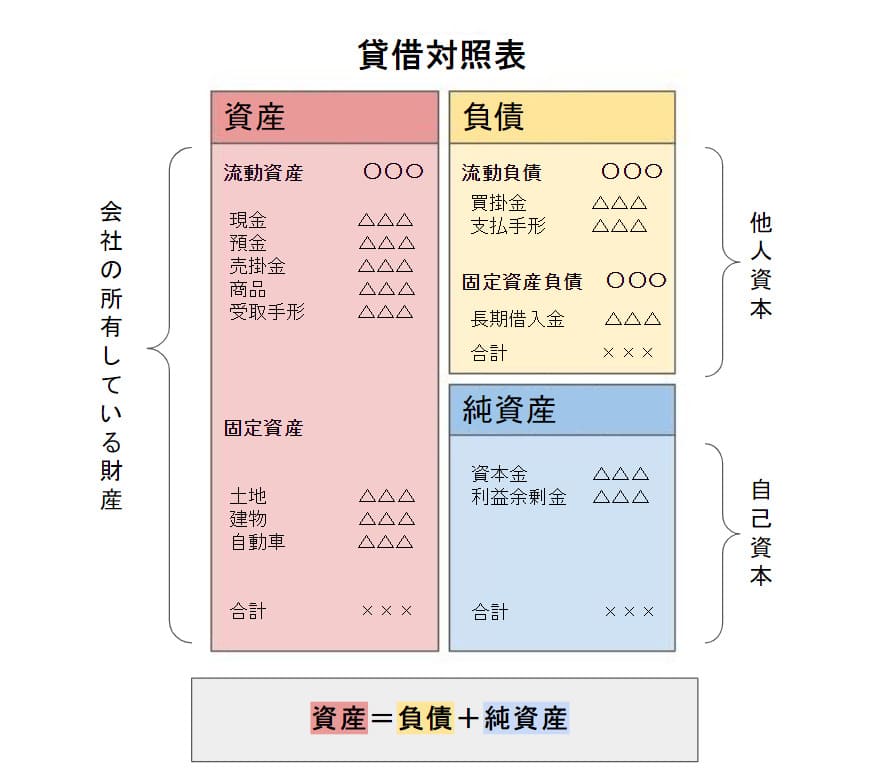

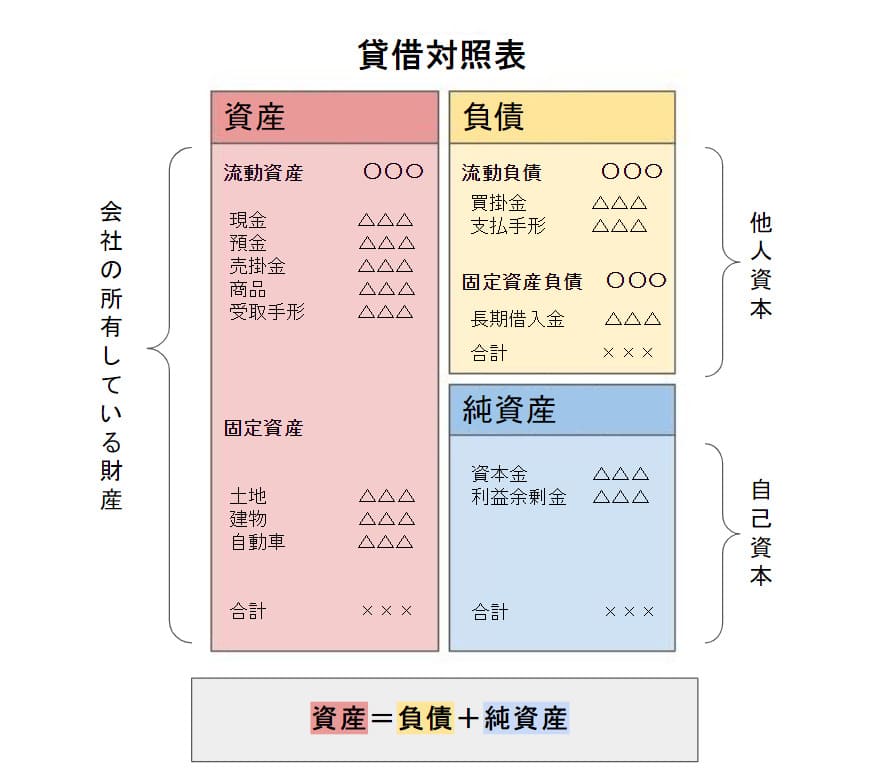

貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)は、上記のように表の左側に「資産」、表の右側に「負債」と「純資産」といった構造で構成されています。この表からわかるように、ある一定時点における企業の保有資産と資金調達の状況を一覧で表した書類のことで、「企業が保有する資産」と「資金の調達方法」に関する勘定科目を一覧で示したものです。

つまり、貸借対照表を見れば「企業がどのように資金を調達し、それをどのような形(資産)で所持しているのか」がわかるのはもちろん、企業の資産と資金の内訳から財務状況の分析も可能です。

企業活動においては「保有する資産額」と「調達した資金額」は必ず一致していなければなりません。そのため、貸借対照表の左側(資産の部)の合計金額と、右側(負債の部と純資産の部)の合計金額は必ず一致します。貸借対照表は、資産と資金の均衡をチェックするという意味で「バランスシート(BS)」とも呼ばれます。

関連記事:貸借対照表における純資産とは?経営状況を判断する方法も紹介

1-1. 貸借対照表は「財務三表」のひとつ

貸借対照表は、損益計算書、キャッシュフロー計算書と並ぶ主要な決算書類です。これら3つの書類はその重要性から「財務三表」と呼ばれています。

財務三表の役割は以下の通りです。

・貸借対照表

ある時点(決算日)における企業の「資産」「負債」「純資産」の内訳を表す。企業の資産状況や資金の調達方法から経営状況を判断できる。

・損益計算書

一定期間における企業の収入と支出の内訳を表す。該当期間の売上金額や経常利益などが確認できる。

・キャッシュフロー計算書

一定期間における現金の増減とその内訳を表す。該当期間における現金の動きや、現時点で企業が保有する現金額を確認できる。

関連記事:貸借対照表と損益計算書の違いとは?活用方法についても解説

1-2. 貸借対照表と損益計算書の違い

貸借対照表と損益計算書は、前の章で記載した通り、記載する勘定科目や作成することで明らかにしたい内容が異なっています。

記載項目が異なるため、貸借対照表と損益計算書は関連の無い書類だと思われがちです。しかし実際には、貸借対照表と損益計算書は密接に関係しています。

損益計算書で計算した、企業のその事業年度における合計利益である「当期純利益」は、貸借対照表の「純資産の部」に計上されるのです。

ただし、正確には「当期純利益」として算出された金額の全てがそのまま純資産に積み上げられるわけではありません。当期純利益のうち、株主等に配当した金額を差し引いた「利益余剰金」が純資産の部に蓄積されます。

2. 貸借対照表の作り方の手順

貸借対照表は、決算期に作成する書類です。決算の時に、貸借対照表をはじめとする決算書類がスムーズに作成出来るよう、日頃から、仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿を作成しておきましょう。

貸借対照表の作成手順は以下の通りです。

①取引が発生する

②勘定科目を決定し「仕訳帳」に記帳する

③取引を借方・貸方に振り分け、「総勘定元帳」に転記する

④期末に総勘定元帳を元に「試算表」を作成する

⑤試算表から資産、負債純資産の勘定科目を抽出し、決算整理仕訳をおこなう

⑥貸借対照表を作成する

勘定科目は、「資産」「負債」「純資産」「収益」「費用」の5つに分けられますが、貸借対照表に記載されるのは、「資産」「負債」「純資産」で、「収益」と「費用」は損益計算書に記載するので間違えないように注意しましょう。

④で作成した試算表から、「資産」「負債」「純資産」を抽出し、さらに資産を「固定資産」「流動資産」「繰越資産」に分類します。負債は「固定負債」と「流動負債」に分類しましょう。

固定資産は、現金化に1年以上かかる資産や長期間保有する資産で、流動資産は1年以内に現金化できる資産です。繰越資産は、開業費など長期に渡り費用かされる資産を分類してください。固定負債は1年を越える返済期日となっている負債、流動負債は決算から1年以内に返済する負債です。

2-1. 決算整理仕訳とは

決算整理仕訳とは、当期中に作成した仕訳帳を決算期の情報に沿って修正し、仕訳帳が決算時点の状況とズレがないように再度仕訳をする作業です。1つひとつの取引を確認し、「現金過不足の処理」「固定資産の減価償却」「有価証券の評価替え」「費用や収益の繰延」などがある場合には帳簿を修正します。

決算整理仕訳をおこなうことで、企業の期末における正確な財務状況を把握することが可能になります。

3. 貸借対照表の構成について

貸借対照表の見方や分析方法を理解するにあたり、まずは基本的な構成を覚えておきましょう。

貸借対照表は「資産の部」「負債の部」「純資産の部」の3つで構成されているので、比較的簡単に覚えられます。ただし、覚えやすい反面注意点もあります。

ここでは、構成内容と注意点を解説します。

関連記事:貸借対照表で使われる勘定科目の意味や覚えるコツも紹介

3-1. 左列は「資産の部」

貸借対照表の、左側は企業が保有する「資産」のリストです。資産の勘定科目は、種類によって主に以下の3つに区分されます。

①流動資産(現金、預金、商品、有価証券、売掛金など)

流動資産とは通常の経営活動の中で保有する資産や、1年以内に現金化できる資産です。販売のために仕入れた「商品」や自社で製造した「製品」も流動資産に含まれます。

②固定資産(土地、建物、車両、著作権など)

固定資産は1年以上の長期に渡って保有する資産です。ソフトウェアや著作権など無形の固定資産もあります。

③繰越資産(開業費、商品開発費など)

繰越資産は過去に拠出した費用のうち、その経営効果が長期に渡って影響を及ぼすとされる費用です。これらの費用は拠出時に一括計上するのではなく、長期に渡り分割して費用化する方法が一般的です。

なお、貸借対照表では「現金化しやすい順番で勘定科目を並べる」というルールがあるため、上から流動資産、固定資産、繰越資産の順で表示されます。

これは後述する流動負債や固定負債も同様です。

3-2. 右列上部は「負債の部」

貸借対照表の右側上部には企業が抱える「負債」のリストが表示されます。負債とは企業に返済義務がある借金、つまり「他人資本」です。負債の勘定科目は流動性の有無により以下の2つに区分されます

①流動負債(短期借入金、買掛金、未払金など)

1年未満に返済しなければならない短期の借金です。

②固定負債(長期借入金、社債など)

1年以上に渡って返済義務がある長期の借金です。

3-3. 右列下部は「純資産の部」

貸借対照表の右側・下部は「純資産」のリストです。純資産とは過去からの利益の蓄積や株主からの出資金を指します。これらは企業の自己資金であり、負債と違って返済がありません。総資産における純資産の比率が高い企業は健全な事業活動が行えていると判断してよいでしょう。

純資産の具体的な勘定科目としては「資本金」のほか、株主からの出資金のうち資本金に組み込まなかった「資本剰余金」、利益のうち未使用で時期に繰り越された「利益剰余金」などが挙げられます。

3-4. 「左列の合計額」と「右列の合計額」は一致する

貸借対照表では左側(資産)の合計額と、右側(負債・純資産)の合計額は必ず一致します。

「資産の部」は集めた資金の運用や保有を示しており、「負債の部」と「純資産の部」は必要な資金がどのように調達されたかを示しています。つまり、貸借対照表は、経営資金の調達方法とそれによって企業が所有する資産を明らかにするための表です。そのため、左列の合計額と右列の合計額が一致していないと、運用・保有している資金と使い道に不明な誤差があることになります。

つまり、仕訳が正しくできていないということになるので、間違っている部分を探して修正しなければなりません。

作成手順をさかのぼり、間違えている箇所を探し出すのは手間も時間もかかるので、貸借対照表を正確に作成するためにも、毎日の記帳を正しくおこなうことが重要なのです。

4. 貸借対照表の読み方(財務状況の分析方法)

貸借対照表を見ても正しい分析方法を知らなければ企業の財務状況を読み解くことはできません。ここでは貸借対照表を分析するポイントや、代表的な分析方法を紹介します。

関連記事:貸借対照表の見方とは?基本的な見方や分析のポイントを初心者向けに解説

4-1. 貸借対照表を分析するポイント

貸借対照表を分析する際は、まず表全体を5つの大きなブロックに分けて捉えるようにしましょう。

5つのブロックとは以下の項目を指します。

- 流動資産

- 固定資産、繰越資産

- 流動負債

- 固定負債

- 純資産

これらは「資産」「負債」「純資産」の勘定科目を流動性の有無を基準にして区分けしたものです。貸借対照表ではこれら5つのブロックの合計金額を用いて財務状況を分析します。

4-2. 「自己資本比率」で経営の健全性を確認する

自己資本比率とは、「総資産における純資産の割合」を示す値です。

総資産とは負債と純資産の合計であり、自己資本比率が高ければ企業の借金が少ないと判断できます。

| 自己資本比率の算出方法 自己資本比率(%)=純資産÷(負債+純資産)×100 |

また、自己資本比率が0%以下となり、会社の資産よりも負債の金額が大きい状態は債務超過と呼びます。

債務超過が起きている場合、会社の経営は危険な状態であると言えますが、必ずしも倒産するとは限りません。現預金で支払いや返済をおこなうことが可能であれば、倒産せずに事業を継続できます。

逆に、自己資本比率が高くても、キャッシュがない場合は支払いが滞り倒産に至ることもあります。

関連記事:貸借対照表における自己資本や経営状況を分析する方法を解説

4-3. 流動比率で短期の支払い能力を確認する

流動比率とは1年以内に換金される流動資産と、1年以内に返済義務がある流動負債の割合を示す値です。

流動資産に対して流動負債の額が下回れば無理のない返済が可能と判断できます。一方、流動資産に対して流動負債の額が上回れば一時的に経営資金がショートする恐れがあるため注意が必要です。

| 流動比率の算出方法 流動比率(%)=流動資産÷流動負債×100 |

なお、流動資産の中でも換金性が低い棚卸資産(商品・製品)を除いた「当座資産」を基準として短期の支払能力を求める方法もあります。この場合の値は「当座比率」と呼ばれ、流動比率よりも厳しい財務状況のチェックが可能です。

| 「当座比率」の算出方法 当座比率(%)=(流動資産-棚卸資産)÷流動負債×100 |

4-4. 固定比率で長期的な安定性を確認する

固定比率とは、長期的に保有する固定資産に対する自己資本(純資産)の割合を示す値です。

固定資産の取得・維持に対し過剰な借入を行っていないかをチェックする際に用います。

| 「固定比率」の算出方法 固定比率(%)=固定資産÷自己資本(純資産)×100 |

固定比率が100%以下であれば企業の維持に必要な固定資産を全て自己資本で賄っていることを意味するため、今後も安定した経営が望めると判断してよいでしょう。

5. 賃借対照表の数字が合わない時の対処法

簿記をあまり理解できていない方や初めて確定申告をする個人事業の場合、貸借対照表の左右の数字が合わないことがあるかもしれません。

法人でも個人事業主でも、数字が合っていない貸借対照表は受理されないので、間違っている箇所を探して修正するという作業が必要になります。

しかし、どこで間違っているのかがわからないと、探すのに手間がかかってしまうので、下記のチェックポイントを重点的に確認してみましょう。

- 細かい勘定科目の書き方が間違っていないか

- 数字の入力(もしくは記載)が間違っていないか

- 貯金残高と預金出納帳の金額が一致しているか

- 個人事業主の場合、源泉徴収税額と支払調書の金額が一致しているか

記載や入力ミスの場合は修正をすればいいのですが、貯金残高と預金出納帳の金額に相違がある場合は、下記の点も確認してください。

- 今年度の期首残高が異なっていないか

- 金融機関の日付・金額と預金出納帳の日付・金額が異なっていないか

- 金融機関側で処理済みとなっているものが、預金出納帳で仕訳されていない取引がないか

確認作業は大変かもしれませんが、受理してもらうためには数字を合わせる必要があるので、1つひとつ間違えていないか確認していきましょう。

6. 貸借対照表を活用して企業の財務状況を分析しよう

今回は、貸借対照表の教示ルールや基本的な分析方法について解説しました。

貸借対照表というのは、ある一定時点における企業の保有資産や資金調達の状況を一覧で表示した表です。また、経営者だけでなく税務署や株主などの第三者が企業の財務状況を知る手掛かりにもなるため、正確に作成することが求められます。

そのためには、日々の正確な記帳がポイントになります。しかし、仕訳や転記などが手作業の場合は、記載漏れや数字の間違いなどが起こりやすいでしょう。その結果、貸借対照表の数字が合わなくなってしまうので、スムーズかつ業務負担を減らすためにも会計ソフトの導入を検討してみることをおすすめします。

そのうえで、貸借対照表の分析方法を押さえ、企業の財務状況の把握に活用しましょう。

関連記事:当期純利益と貸借対照表の関係とは?活用方法も解説

関連記事:【図解】貸借対照表(バランスシート)の読み方・見方|ビジネスノート

86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説

「経理担当になってまだ日が浅く、会計知識をしっかりつけたい!」

「会計の基礎知識である勘定科目や仕訳がそもそもわからない」

「毎回ネットや本で調べていると時間がかかって困る」

などなど会計の理解を深める際に前提の基礎知識となる勘定科目や仕訳がよくわからない方もいらっしゃるでしょう。

そこで当サイトでは、勘定科目や仕訳に関する基本知識と各科目ごとの仕訳例を網羅的にまとめた資料を無料で配布しております。 会計の理解を深めたい方には必須の知識となりますので、ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。

経費管理のピックアップ

-

電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説

経費管理

公開日:2020.11.09更新日:2024.03.08

-

インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説

経費管理

公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17

-

インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点

経費管理

公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17

-

小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット

経費管理

公開日:2020.12.01更新日:2024.03.08

-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由

経費管理

公開日:2020.10.07更新日:2024.03.08

-

経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!

経費管理

公開日:2020.01.28更新日:2024.07.04