電子帳簿保存法に対応後の税務調査で必要なものは?原本保管はしておくべき?

更新日: 2024.10.10

公開日: 2020.11.9

jinjer Blog 編集部

2020年10月から改正後の電子帳簿保存法が施行されていますが、税務調査の対応に大きな変化があるわけではありません。

基本的には、従来どおりの税務調査の対策をしておけば大丈夫です。ただし、税務調査に向けての対応のポイントや注意点もありますので、ここでしっかりと確認しておきましょう。

参考:【2023年版】電子帳簿保存法とは?概要と改正内容をわかりやすく解説

目次

一部猶予が与えられた改正電子帳簿保存法ですが、各社の対応状況はいかがなのでしょうか。

そこで電子帳簿保存法に対応したシステムを提供するjinjer株式会社では「改正電子帳簿保存法対応に向けた課題」に関する実態調査を実施いたしました。

調査レポートには

・各企業の電帳法対応への危機感

・電帳法に対応できていない理由

・電帳法の対応を予定している時期

・電帳法対応するための予算の有無についてなどなど電子帳簿保存法対応に関する各社の現状が示されています。

「各社の電帳法の対応状況が知りたい」「いつから電帳法に対応しようか悩んでいる」というご担当者様は、こちらから資料をダウンロードしてぜひご覧ください。

1. 電子帳簿保存法と税務調査について

電子帳簿保存法が改正されたからといって、税務調査の内容が変化するわけではありません。まずは税務調査についての基礎知識をおさらいしておきましょう。

1-1. 税務調査とは

税務調査とは、国税庁の管轄下にある組織(税務署など)が納税者に対して正しく税務申告ができているかを確認するためにおこなう調査のことです。

2~3日かけて帳簿や領収書といった税務資料がチェックされますが、問題があれば調査期間が長引くこともあります。

万が一、問題を指摘された際は、修正申告によって納税者が問題点を自ら認めて修正をおこなわなくてはいけません。修正申告しない場合は、税務所が強制的に修正をおこなう更生処分が科せられます。

調査結果を受けて、税務署から悪質と判断された場合は、重加算税の徴収や青色申告が取り消されることがあるため、注意が必要です。

1-2. 取引の証明資料が必要

調査では、領収書をはじめとした取引の証明となる資料が必要となります。

スムーズに税務調査をおこなうためには「取引の証明となる書類」を正しく保管しておくことが求められています。

1-3. 税務調査で押さえておくべき内容

監査基準委員会報告500の「監査証拠」には、以下のポイントが記載されています。

① 原本の証明力について

原本によって提供された監査証拠はコピーやファックス、フィルム化、デジタル化などの方法で電子媒体に変換された文書によって提供された監査証拠よりも証明力が強い。

引用:監査基準委員会報告書500「監査証拠」|日本公認会計士協会

② 電子化した書類の信頼性について

原本以外の文書の信頼性は、その作成と管理に関する内部統制に依存することがある。

引用:監査基準委員会報告書500「監査証拠」|日本公認会計士協会

つまり、適切に電子化され「原本」として扱うことのできる電子化あるいはスキャナ保存された書類に関しては、電子化する前の紙の原本と同じ証明力となります。

2. 電子帳簿保存法の対応後の税務調査の仕方

電子帳簿保存法の対応前と対応後の税務調査の違いは以下の3点です。当日スムーズに税務調査を受けるためにも、ここでしっかり違いについても押さえておきましょう。

2-1. 電子帳簿保存法に対応後はデータでの提出

書類や帳簿を電子化している企業は、適切な内部統制が必要になります。

① タイムスタンプで「原本」と同じ証明力をもつ

また、電子化した書類には「タイムスタンプ」が必要です。

そして、書類はタイムスタンプが押された時点で「原本」とみなされるため、税務調査の際は電子化された書類のデータを提出する必要があります。

また、入力期間内に正しく対応したことが確認できる場合は、その記録を「タイムスタンプの代わり」とすることができます。

タイムスタンプを付与できない場合は、入力日などが残るシステムの利用を検討してみましょう。

タイムスタンプについて詳しくない方はこちらの記事も合わせてご確認ください。

② 原本を取り寄せる必要はなし

これまでのように原本を倉庫から取り寄せたりする必要はなくなり、代わりに税務調査官にPCとシステムの操作手順書、経理処理マニュアルなどを貸し出すだけで用意は完了です。

2-2. 電子化しても紙の原本が必要な場合がある

書類の電子化を進めようにも、要件を満たしていなければ紙媒体の書類を破棄して良いことにはなりません。

紙の原本が必要となる例を紹介するので、確認しましょう。

① タイムスタンプを付与していない電子データの場合

タイムスタンプを付与しておらず、入力期間内に正しく電子化したことが確認できない書類は、紙の原本を破棄することができません。

また、入力期間を過ぎた書類も同様です。

② 電子帳簿保存法の運用開始前の証憑類

電子帳簿保存法対応前の証憑類は紙の証憑類が原本です。「対応後の電子データ」と「対応前の紙の証憑類」の両方を税務調査の際に用意しておきましょう。

また、電子帳簿保存法対応前の証憑類は「国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の適用届出」を提出して、税務署長の承認を得られれば電子化することが可能です。

参考:[手続名]国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の適用届出(過去分重要書類)|国税庁

2-3. 電子契約書は税務調査に対応可能

電子契約書は電子帳簿保存法に対応することを前提に作成されているので、税務調査の際に電子データでの対応は可能です。

電子契約の際は適切な内部統制のもと、しっかりと管理しましょう。

3. 電子帳簿保存法に対応した電子データの用意

電子帳簿保存法の対応後は、しっかりとした内部統制が求められます。税務調査の際に安心して調査を進められるように、以下の点は押さえておきましょう。

3-1. 真実性の確保

電子帳簿保存法上の電子データの保存要件として、「真実性の確保」が求められています。要件は以下の3点です。

① 訂正・削除履歴の確保

帳簿に係る電子計算機処理に、次の要件を満たす電子計算機処理システムを使用すること。

(1)帳簿に係る電磁的記録に係る記録事項について訂正または削除をおこなった場合には、これらの事実及び内容を確認することができること

(2)帳簿に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後におこなった場合には、その事実を確認することができること

② 相互関連性の確保

帳簿に係る電磁的記録の記録事項とその帳簿に関連する他の帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認できるようにしておくこと。

※令和5年度の税制改正大綱にて、相互関連性の確保は「重要書類のみ」に限定されることが発表されました。

③ 関係書類等の備付け

帳簿に係る電磁的記録の保存等に併せて、システム関係書類等(システム概要書・仕様書・操作説明書・処理マニュアル等)の備付けをおこなうこと

参考:令和5年度税制改正大綱|自民党

3-2. 可視性の確保

電子帳簿保存法上の電子データの保存要件として、「可視性の確保」が求められています。要件は以下の2点です。

① 見読可能性の確保

帳簿に係る電磁的記録の保存等をする場所に、その電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、その電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと。

② 検索機能の確保

帳簿に係る電磁的記録について、次の要件を満たす検索機能を確保しておくこと。

(1)取引年月日、勘定科目、取引金額その他その帳簿の種類に応じた主要な記録項目を検索条件として設定できること

(2)日付または金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること

(3)2つ以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること

※特定の要件を満たしている場合のみ、検索機能の確保が一部不要となります。

4. e-文書法に対応したデータの用意

e-文書法の要件は関連する各府省令によって異なります。

ここでは例として、経済産業省による4つの技術的基本要件についてご紹介します。

電子化保存に際してこれらの要件すべてを満たす必要はなく、見読性以外は対象文書の種類によって要件が変わるケースがほとんどです。

4-1. 見読性

電子化されたデータについて、必要なときにすぐに表示・書面出力が可能な状態であることが求められます。

パソコンのモニターに表示できたり、プリンターで出力した場合の解像度や階調が適切で明瞭でなくてはなりません。可視性と表現されることもあります。

4-2. 検索性

必要なデータをすぐに引き出せて、文書に活用できるように検索性が高い状態で保管されなくてはなりません。

4-3. 完全性

保存期間中にデータの滅失や毀損が発生しないよう措置が取られている必要があります。内容の改変・消去を防ぎ、発生した場合はその事実がわかるようにします。

電子署名とタイムスタンプの使用により、原本が正しい日付で、ありのままに保存されている(改ざんされていない)と証明されなくてはなりません。

4-4. 機密性

不正アクセスができない措置がされていることが必要です。許可されていない人物によるデータへのアクセスを抑止しなくてはなりません。

5. 電子帳簿保存法改正後における紙の領収書の扱いに注意

2020年10月の電子帳簿保存法の改正で「領収書を捨てても大丈夫」になりましたが、すぐに書類を処分するのは危険です。

捨てても良いケースにおいても、しばらく時期が経過してから捨てるのが原則です。

5-1. 法改正では電子取引をおこなった場合のみ、保存要件が緩和された

2020年10月の電子帳簿保存法の改正では、キャッシュレス決済の利用明細データが領収書の代わりになる点に大きな特徴があります。

この点を誤解して「領収書を破棄しても良い」と勘違いしている人もいますが、全ての領収書を捨てて良いわけではないので注意しましょう。

領収書の管理と注意点をまとめた記事が別途ありますので、詳しく知りたい方は一読をおすすめします。

関連記事:電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説

5-2. 領収書の電子データ化にはタイムスタンプが必要になる

領収書をスキャナー等で読み込み、電子データ化する場合は、タイムスタンプが必要になります。

タイムスタンプは、画像データが作成されてから、データの改ざんがないことを証明するものです。タイムスタンプがないと法令上の要件を満たせていないので、うっかり捨てることのないようにご注意ください。

5-3. 領収書を電子データ化してもすぐに捨ててはいけない

領収書を電子データ化しても、しばらく時期が経過してから処分する方が安全です。

もし、入力ミスやタイムスタンプの付与ができていないなどの問題が発生したときに、原本がなければ対処が難しくなってしまいます。

電子帳簿保存法の改正で「紙を捨てられる」ようになりますが、念のため一定期間保管するなどの対策を検討してみても良いでしょう。

6. 税務調査の対応は慎重に進めることが大切

税務調査の対応や対策は、企業ごとに異なります。税の専門家である税理士の間でも、対応の仕方に見解が分かれることもあるはずです。

すでに税務調査の予定が入っている場合は、専門家の助言を受けることも大切です。会社代表者や経理担当者が体調を崩さないように考えることも、対策の一つとして有効でしょう。

関連記事:電子帳簿保存法のメリットを簡単に理解したい!基礎知識やデメリットもわかりやすく解説

1998年に制定された電子帳簿保存法ですが、2020年10月や2021年の改正によって企業が電子帳簿保存法に対応するハードルが格段に下がりました。

しかし、電子帳簿保存法に対応すれば業務が効率化されると言っても、要件や法律そのものの内容、対応の手順など理解しなければならないことは多いです。

「どうにか電子帳簿保存法を簡単に理解したいけど、自分で調べてもいまいちポイントがわからない・・・」とお悩みの方は「5分で読み解く!電子帳簿保存法まとめbook」をぜひご覧ください。

・電子帳簿保存法の内容に関するわかりやすい解説

・2020年10月の改正内容と2022年の最新内容のポイント

・今後電子帳簿保存法に対応していくための準備や要件など、電子帳簿保存法に関する内容を総まとめで解説しています。

「電子帳簿保存法への対応を少しずつ考えたいが、何から始めたらいいかわからない」という経理担当者様は「5分で読み解く!電子帳簿保存法まとめbook」をぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

経費管理のピックアップ

-

電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説

経費管理公開日:2020.11.09更新日:2024.10.10

-

インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説

経費管理公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17

-

インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点

経費管理公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17

-

小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット

経費管理公開日:2020.12.01更新日:2024.10.07

-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由

経費管理公開日:2020.10.07更新日:2024.10.07

-

経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!

経費管理公開日:2020.01.28更新日:2024.10.10

法改正関連記事の関連記事

-

勤怠・給与計算

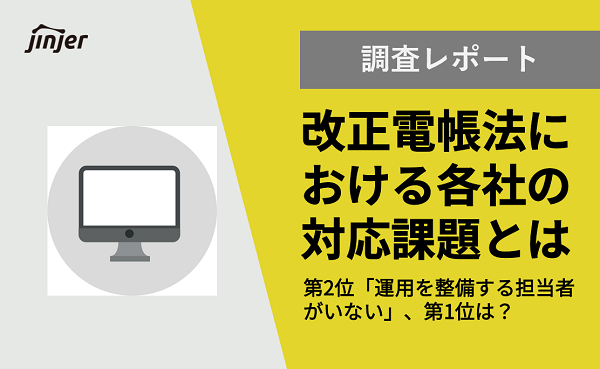

勤怠・給与計算【2024年問題】物流・運送業界における勤怠管理の実態調査 時間外労働の上限規制について70%以上は「把握している」が「労働時間の集計が正しくできている」と回答した企業は30%以下

公開日:2023.11.20更新日:2024.01.25

【2024年問題】物流・運送業界における勤怠管理の実態調査 時間外労働の上限規制について70%以上は「把握している」が「労働時間の集計が正しくできている」と回答した企業は30%以下

勤怠・給与計算公開日:2023.11.20更新日:2024.01.25

-

電子帳簿保存法に猶予が設けられた理由は?改正内容や対応策を解説

経費管理公開日:2022.04.10更新日:2024.10.10

-

インボイス制度が美容室に与える影響や対策について解説

経費管理公開日:2022.02.05更新日:2024.01.17

電子帳簿保存法の関連記事

-

電子帳簿保存法第10条のポイントをわかりやすく!対象や範囲、保存要件を解説

経費管理公開日:2024.07.12更新日:2024.10.07

-

改正電子帳簿保存法における事前申請が不要になるのはいつから?改正点や保存要件も解説

経費管理公開日:2023.09.28更新日:2024.10.11

-

電子帳簿保存法の事務処理規程とは?必要な理由や作成方法を解説

経費管理公開日:2023.09.21更新日:2024.10.11