電子帳簿保存法のタイムスタンプって何?不要となる要件や保存方法を解説

更新日: 2024.5.29

公開日: 2020.11.9

jinjer Blog 編集部

1998年に施行された電子帳簿保存法により、かつては紙で保管されていた文書を電子データとして保存することが可能となりました。

しかし、電子文書での安全なデータ保存をおこなう場合には、データの信頼性を証明するものとして「タイムスタンプの発行」をおこなう必要があります。

今回は、電子帳簿保存法により必須となっているタイムスタンプの概要のほか、その役割や発行方法、タイムスタンプのルール等についてご紹介します。

一部猶予が与えられた改正電子帳簿保存法ですが、各社の対応状況はいかがなのでしょうか。

そこで電子帳簿保存法に対応したシステムを提供するjinjer株式会社では「改正電子帳簿保存法対応に向けた課題」に関する実態調査を実施いたしました。

調査レポートには、

・各企業の電帳法対応への危機感

・電帳法に対応できていない理由

・電帳法の対応を予定している時期

・電帳法対応するための予算の有無について

などなど電子帳簿保存法対応に関する各社の現状が示されています。

「各社の電帳法の対応状況が知りたい」「いつから電帳法に対応しようか悩んでいる」というご担当者様はぜひご覧ください。

目次

1. 電子帳簿保存法におけるタイムスタンプの仕組み

電子帳簿保存法におけるタイムスタンプとはどのようなものなのでしょうか。

こちらでまず確認をしていきましょう。

1998年7月に制定された電子帳簿保存法は、かつて紙でのみの保存が認められていた取引関係書類の全部もしくは一部について、電子データで保存することを認めた法律です。

しかし、電子データ改ざんの可能性が危惧されたため、「タイムスタンプ」を付与することが要件となったのです。

電子帳簿保存法では、3つの要件について、具体的に定められています。

1-1. 電子帳簿保存法で定めている3つの要件

- 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存(帳簿や決算書類をパソコンで作成した際の保存方法)

- 国税関係帳簿書類をスキャナで読み取る電子保存(紙媒体の書類をスキャナで取り込む保存方法)

- 電子取引の取引情報の電子保存(インターネットを利用した取引の保存方法)

電子データでの書類を紙と同レベルの信頼性をもつ正式な書類として保存するためには、保存されているデータが「改ざんされていない原本書類である」原本性を証明するものが必要です。

「タイムスタンプ」とは、この原本性を証明する技術として編み出されたものを指します。

タイムスタンプは、電子データと時刻を組み合わせて構成されており、以下の2点を証明する手段として用いられています。

- スタンプを付与する時間にデータが確実に存在していたこと

- スタンプの付与を受けた時間からデータが変更されていないこと

信頼性のある電子データであるかどうかを確認するためには、このタイムスタンプの情報を調べるとよいでしょう。

1-2. タイムスタンプは、電子データの真実性を確保するためのもの

タイムスタンプは、信頼できる第3者機関である時刻認証局(TSA:Time-Stamping Authority)が発行をおこなっていることから、より信頼性が高いものとして認識されています。

そのため、電子データにタイムスタンプを付与することが、改ざんのない、確実に存在した書類であるという証明へとつながります。

容易に改ざんできる可能性があるとみられがちな「電子データの信頼性」を高めるという意味でも、タイムスタンプは、非常に重要な位置付けにある技術といえるでしょう。

電子帳簿保存法においても、「真実性の確保」をするために必要な要件として位置付けられています。

1-2-1. そもそも、タイムスタンプとはなにか

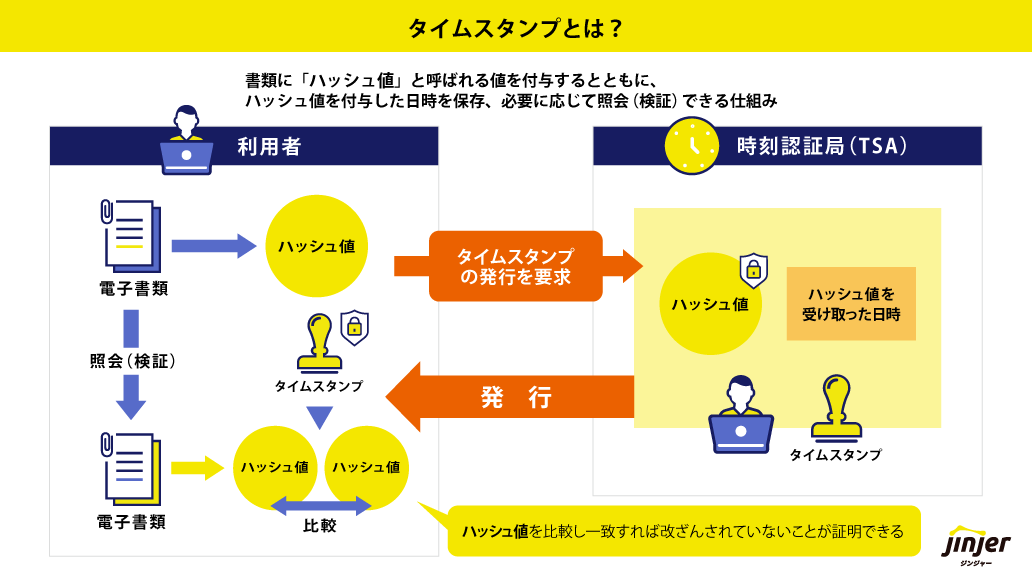

タイムスタンプとは、書類に「ハッシュ値」と呼ばれる値を付与するとともに、ハッシュ値を付与した日時を保存、必要に応じて照会できる仕組みのことを指します。

ハッシュ値は、電子データの中身に応じて内容が変化します。そのため、たとえ1文字でもデータの書き換えがおこなわれると、ハッシュ値は異なる値が吐き出されるのです。

タイムスタンプを付与することで、後日データを確認するときに「ハッシュ値が同じであるかどうか」で電子データの内容が書き変わっていないことを証明できます。

電子帳簿保存法におけるタイムスタンプの仕組みについては別途詳しい記事があるので、興味のある方は併せてご覧ください。

2. 電子帳簿保存法の改正でタイムスタンプが不要になった?

電子帳簿保存法は、施行後も複数回にわたり改正がおこなわれています。

その中で、以前は発行者と受領者双方で必須だったタイムスタンプの要件が大幅に緩和されました。

それにより、タイムスタンプを付与していなくとも、別の要件を満たせば送付や保存が可能となっています。

ここでは、2022年に改正された後のタイムスタンプに関連する要件について解説します。

2-1. 現在のタイムスタンプ要件

先述のとおり電子帳簿保存法は幾度となく改正されてきました。現行の要件は2022年の改正内容を適用したものです。」

スキャナ保存と電子取引データ保存、それぞれの要件について解説します。

2-1-1. スキャナ保存要件にあるタイムスタンプの要件

紙媒体で送付・受領した書類は「スキャナ保存要件」を確認しなければなりません。電子取引データ要件と異なる部分もあるため、注意しましょう。

タイムスタンプに関連する要件については以下のとおりです。

- 入力期間内にタイムスタンプを付与すること

- 入力期間内に入力したことを確認できること

※いずれかの要件を満たせば良い

2-1-2. 電子取引データ保存要件にあるタイムスタンプの要件

PDFなどの電子データでやりとりした書類の保存は「電子取引データ保存要件」を満たして保存する必要があります。

タイムスタンプに関連する要件については以下のとおりです。

- タイムスタンプを付与された書類を受領する

- 入力期間内にタイムスタンプを付与するとともに、保存をおこなう本人または監督責任者情報を確認できるようにしておく

- 入力事項の削除・訂正をおこなった履歴が残るシステムを利用する

- 入力事項の削除・訂正ができないシステムを利用する

- 入力や訂正、削除に関する事務処理規程を定めて、その規程に沿った運用をおこなう

※いずれかの要件を満たせば良い

以前はタイムスタンプの付与が必須でしたが、法改正により要件が緩和されています。

電子取引データ要件に含まれていた「入力事項の削除・訂正」に関しては、別の要件で触れられているため、スキャナ保存の場合は不要となるわけではありません。タイムスタンプ以外の保存要件について確認したい方は下記の記事をご確認ください。

ここまで読んで、改正された電子帳簿保存法でどのようにタイムスタンプ要件が変わったのかよくわからないという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。そのような方にむけて、当サイトでは「5分で読み解く電子帳簿保存法」という資料を無料配布しております。本資料では電子帳簿保存法におけるタイムスタンプ要件の変更や、電子帳簿保存法にのっとったタイムスタンプの対応方法などをわかりやすく解説しております。今後タイムスタンプを用いて電子帳簿保存法に対応したいと考えている方にとっては大変参考になる内容となっておりますので、興味のある方はこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。

関連記事:【2023年版】電子帳簿保存法とは?概要と改正内容をわかりやすく解説

3. タイムスタンプの利用方法とルール

こちらでは、タイムスタンプの発行方法や、タイムスタンプ発行が可能な事業者、またにタイムスタンプ発行時の注意点等ついてご紹介していきましょう。

3-1. タイムスタンプの発行方法

タイムスタンプ発行の手順は、以下のとおりです。

- タイムスタンプの対象となる書類を用意する

- 書類のスキャンまたは撮影をおこなう

- 画像をタイムスタンプシステムにアップロードする

- タイムスタンプ事業者からタイムスタンプを付与される

電子帳簿保存法で「スキャナ保存」を認められている書類については、タイムスタンプの付与が必要となっています。

次に、実際にタイムスタンプを付与する流れについても確認していきます。

3-2. タイムスタンプ付与の流れ

タイムスタンプ付与の流れは、以下のとおりです。

- 認定事業者にタイムスタンプ発行を依頼する

- 保存したい電子データのハッシュ値をタイムスタンプ事業者に送信する

- タイムスタンプ事業者側でハッシュ値と時刻情報を合成し、タイムスタンプトークン(証明書)を発行する

利用者側で証明が必要となった際は、タイムスタンプトークンとハッシュ値を照合し、データの信頼性を証明します。

なお、タイムスタンプトークンとハッシュ値を照合する際は、タイムスタンプ事業者から鍵を受け取らなければなりません。ここでいう「タイムスタンプを付与するタイムスタンプ事業者」とは、一般財団法人日本データ通信協会の「タイムビジネス信頼・安心認定制度」の認定を受けたスタンプ発行業者のことを指します。

3-3. 日本データ通信協会から認定を受けているタイムスタンプ事業者

日本データ通信協会から「タイムビジネス信頼・安心認定制度」の認定を受けているタイムスタンプ事業者(時刻認証業務認定事業者)とサービスは、次の通りです。

- アマノセキュアジャパン株式会社「アマノタイムスタンプサービス3161」

- セイコーソリューションズ株式会社「セイコータイムスタンプサービス」

- 三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社「MINDタイムスタンプサービス」

- 株式会社サイバーリンクス「サイバーリンクス タイムスタンプサービス」

タイムスタンプは、この認定を受けている事業者のみが発行可能となっています。

3-4. タイムスタンプの付与が必要な書類

タイムスタンプの付与が必要な書類は、以下のとおりです。

| 書類の区分 | 書類名 |

| お金や物の流れに直結する書類のうち、特に重要な書類 | 契約書、領収書 |

| お金や物の流れに直結する書類 | 預かり証、借用証書、預金通帳、小切手、約束手形、有価証券受渡計算書、社債申込書、契約の申込書、請求書、納品書、送り状 |

| お金や物の流れに直結しない書類 | 検収書、入庫報告書、貨物受領書、見積書、注文書、契約の申込書 |

なお、これらの書類の写しについてもタイムスタンプの付与が必要となります。

3-5. タイムスタンプの付与時の注意点

タイムスタンプを付与時には、以下の2点について注意しなければなりません。

ここで確認をしておきましょう。

- タイムスタンプ発行の実施時期

- 担当者の設置

以下、具体的にこれら2つの注意点についてご紹介します。

1. タイムスタンプ発行の実施時期

タイムスタンプの発行については、入力期間内にすみやかに実施することとなっています。

具体的な期限は自社の事務処理規定や入力サイクルによって異なるため、確認しましょう。

関連記事:電子帳簿保存法の事務処理規程とは?必要な理由や作成方法を解説

2. 担当者の設置

書類のスキャン担当者と、担当の監督者については、あらかじめ決めておく必要があります。

2023年12月末までの間は入力者情報の確認の要件で、担当者やその監督責任者の情報が確認できなければなりません。

2024年1月以降はこの要件が不要となります。

3-6. タイムスタンプを利用する際の費用

タイムスタンプを発行するためには、費用がかかります。

費用はタイムスタンプ事業者により異なりますので、利用の際には各タイムスタンプ事業者に問い合わせなければなりません。

また、利用プランについても「従量制」と「定額制」があります。

従量制は、1ヶ月ごとの利用数に応じた料金設定となっているため、利用数が少ない場合におすすめです。

定額制の場合は、利用数に依存しない料金設定となっているので、利用数が多い場合や金額を固定にしたい場合に検討するのがよいでしょう。

電子帳簿保存法で必須のタイムスタンプ費用や導入方法については他の記事で解説しているので、別途併せてご確認ください。

4. タイムスタンプはこれからのペーパーレス化に欠かせない技術!

今回は、電子帳簿保存法のタイムスタンプの仕組みや役割・費用等のポイントについてご紹介しました。

電子データの信頼性を証明するタイムスタンプは、今後さらに進むことが予想されるペーパーレス化社会の中において、データの信頼性を証明するためにも欠かせない技術となってくるはずです。

業務上のコスト削減や業務効率アップのためにも、積極的な技術活用をおすすめします。

関連記事:電子帳簿保存法に基づくタイムスタンプを付した契約書作成方法

1998年に制定された電子帳簿保存法ですが、2020年10月と2021年の改正によって企業が電子帳簿保存法に対応するハードルが格段に下がりました。

しかし、電子帳簿保存法に対応すれば業務が効率化されると言っても、要件や法律そのものの内容、対応の手順など理解しなければならないことは多いです。

「どうにか電子帳簿保存法を簡単に理解したいけど、自分で調べてもいまいちポイントがわからない・・・」とお悩みの方は「5分で読み解く!電子帳簿保存法まとめbook」をぜひご覧ください。

資料では

・2020年10月の改正内容のポイント

・2022年の改正内容とポイント

・今後電子帳簿保存法に対応していくための準備や要件

など、電子帳簿保存法に関する内容を総まとめで解説しています。

「電子帳簿保存法への対応を少しずつ考えたいが、何から始めたらいいかわからない」という経理担当者様は「5分で読み解く!電子帳簿保存法まとめbook」をぜひご覧ください。

経費管理のピックアップ

-

電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説

経費管理

公開日:2020.11.09更新日:2024.03.08

-

インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説

経費管理

公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17

-

インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点

経費管理

公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17

-

小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット

経費管理

公開日:2020.12.01更新日:2024.03.08

-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由

経費管理

公開日:2020.10.07更新日:2024.03.08

-

経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!

経費管理

公開日:2020.01.28更新日:2024.07.04