労働契約法18条に定められた無期転換ルールを分かりやすく解説

更新日: 2024.4.11

公開日: 2021.10.4

OHSUGI

かつては、雇用期間が決まっている「有期労働契約」を労働者と結んでいる場合、契約が満了になると、雇用期間が更新されるケースと、雇用が終了するケースがありました。

しかし、平成25年の労働契約法第18条の改正によって「無期転換ルール」が制定され、労働者は決められた条件を満たすことにより、雇用期間の定めの無い「無期労働契約」への転換が可能となっています。

今回は、労働契約法18条の概要についてご紹介するとともに、労働契約法18条による「無期転換ルール」や「通算契約期間」などについて解説していきます。

▼そもそも労働契約法とは?という方はこちらの記事をご覧ください。

労働契約法とは?その趣旨や押さえておくべき3つのポイント

目次

【有期雇用契約の説明書】

1. 労働契約法18条の概要

労働契約法18条1項では、同一の使用者との間で条件を満たすことで、「有期労働契約」から「無期労働契約」に転換できる「無期転換ルール」が定められています。無期転換が申し込めるタイミングになった場合、雇い主は労働者に対して無期転換申込機会があることを明示しなければなりません。このように、2024年4月から労働条件明示についてのルールが変更になるため注意しましょう。

平成25年4月1日に改正労働契約法18条が施行されたことにより、上記ルールが適用されるようになりました。

1-1. 労働契約法18条施行の背景

改正労働契約法18条が施行された背景には、労働者側の正当な権利行使が困難であったことがあります。雇止めの不安などから、労働者自身が権利行使に踏み切れないケースもあったようです。

労働契約法18条が施行された狙いとしては、雇止めなどの労働者の不安を軽減することや、労働者が平等に安心して働ける社会の実現を目指すことが挙げられます。

2. 労働契約法18条による「無期転換ルール」とは?

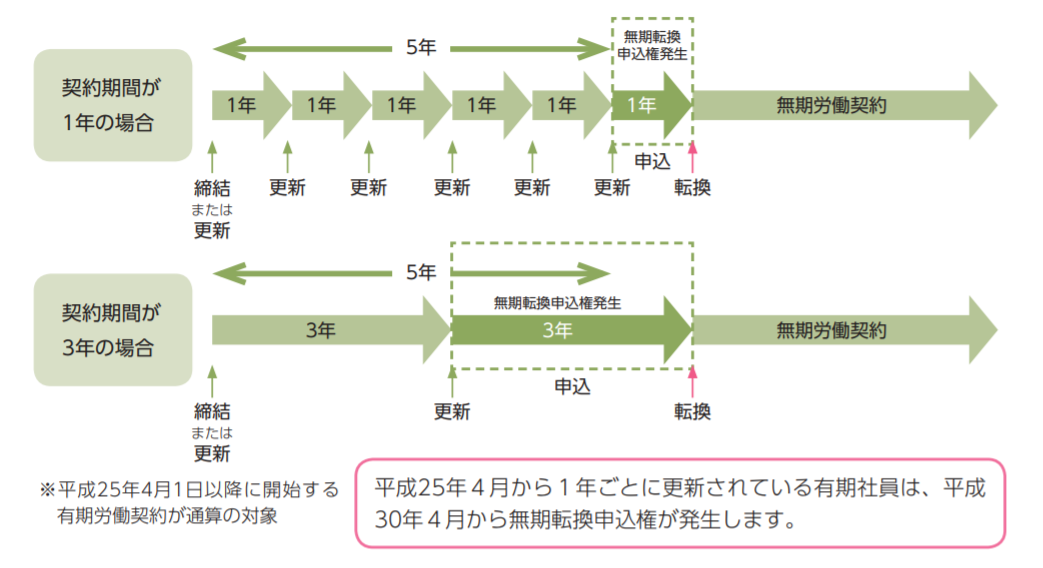

労働契約法18条における「無期転換ルール」では、同一の使用者との間で取り決めをおこなった労働契約の期間が「通算5年」を超えて更新された際に、労働者からの申し出により期間の定めのない無期労働契約へ転換することを認めています。

2-1. 「有期労働契約」から「無期労働契約」への転換

労働契約法18条の「有期労働契約」とは、労働期間に定めのある契約のことを指します。

具体的には、パートや派遣社員、契約社員や嘱託社員などが有期労働契約を結んでいる労働者です。また、ほかにも労働期間に定めのある労働者は、すべて有期労働契約の対象となる労働者と考えてよいでしょう。

なお、労働者が「無期労働契約へと転換したい」と申し込むために必要となる通算5年とは、あくまでも通算の契約期間のことです。5年を超過して働いていることが条件とされているわけではありません。

2-2. 「無期労働契約」への転換申し込みの期限

無期労働契約への転換は、使用者側と労働者側とで締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までに申し込まなければなりません。契約期間満了後に転換の申し込みをおこなったとしても、権利の行使ができないため、情報を周知する際は注意しましょう。

なお、契約期間満了後に契約を更新した場合は、改めて無期労働契約の転換を申し込むことができます。

3. 労働契約法18条による「通算契約期間」とは?

ここでは、労働契約法18条による「通算契約期間」の意味や適用の条件などについて紹介します。

労働契約法18条での「通算契約期間」とは、同一の使用者と労働者との間で、「有期労働契約」が反復更新されている期間のことを指します。

「通算契約期間」は、一定の条件を満たした場合のみに適用されます。

3-1. 労働契約法18条での「通算契約期間」で適用される条件

労働契約法18条による「通算契約期間」は、次の3つの条件が揃った場合に適用されます。

- 平成25年4月1日以降の労働契約であること

- 有期労働契約を2回以上結んでいること

- 通算の労働契約が5年を超えていること

1. 平成25年4月1日以降の労働契約であること

「通算契約期間」の適用については、改正労働契約法施行の平成25年4月1日以降の契約期間のみとなります。そのため、期間以前の契約については通算契約期間が適用されず、無期労働契約への転換も認められません。

2. 有期労働契約を2回以上結んでいること

同一の使用者との間で、有期労働契約を反復して2回以上結んでいる労働者に対しては、通算契約期間が適用されます。

3. 通算の労働契約が5年を超えていること

通算の労働契約が5年を超えていることも条件です。

通算の労働契約については、2と同様、同一の使用者との間の通算の労働契約が5年を超えて契約している必要があります。

3-2. 労働契約法18条での「クーリング(空白期間)」の条件

「有期労働契約」が繰り返されている間、契約と契約の間に「空白期間(契約のない期間)」があった場合には、通算契約期間には含まない場合がありますので注意が必要です。

この通算契約期間に含まれない空白期間は「クーリング」と呼ばれ、契約の期間によって適用の基準が異なります。

なお、労働契約法18条での「クーリング」の条件は、有期労働契約の期間が「1年以上」「1年未満」いずれかによって異なります。

以下、それぞれの条件について説明します。

1. 有期労働契約の期間が1年以上のとき

有期労働契約の期間が1年以上となる場合、空白期間が6ヵ月未満もしくは6ヵ月以上どちらかです。クーリングの可否については、以下のとおりとなります。

空白期間が6ヵ月未満の場合

- 空白期間前に締結した有期労働契約を通算契約期間に含む

- クーリングはされない

空白期間が6ヵ月以上の場合

- 空白期間前に締結した有期労働契約を通算契約期間に含まない

- クーリングの対象となる

2. 有期労働契約の期間が1年未満のとき

有期労働契約の期間が1年未満の場合、カウント対象の有期労働契約の契約期間により、クーリングの可否を以下のとおりとします。

| カウント対象の有期労働契約期間 | クーリングの可否 |

| 2ヵ月以下 | 1ヵ月以上の空白期間発生でクーリングの対象となる |

| 2ヵ月超4ヵ月以下 | 2ヵ月以上の空白期間発生でクーリングの対象となる |

| 4ヵ月超6ヵ月以下 | 3ヵ月以上の空白期間発生でクーリングの対象となる |

| 6ヵ月超8ヵ月以下 | 4ヵ月以上の空白期間発生でクーリングの対象となる |

| 8ヵ月超10ヵ月以下 | 5ヵ月以上の空白期間発生でクーリングの対象となる |

| 10ヵ月超 | 6ヵ月以上の空白期間発生でクーリングの対象となる |

契約期間の通算がクーリングされたあとは、次の通算契約期間から再びカウントを開始します。

4. 労働契約法18条における無期転換の注意点

無期転換の申込みに関して、雇用主が注意しなければならない点は多くあります。

従業員とのトラブルに発展しないよう、無期転換への対応は十分に検討しておきましょう。

4-1. 無期転換の申込みは拒否できない

無期転換申込権を得た有期雇用労働者から、契約期間終了までに無期転換の申込みを受けた場合、雇用者はこの申込みを拒否することができません。

申込みがあった時点で契約期間終了日の翌日から、雇用者と労働者の間で無期雇用契約が開始されることになります。

4-2. 無期転換切り替え間際の雇止めは無効

無期転換に切り替える間際の雇止めは、解雇する場合と同等な法規制により、無効となることがあります。

実際に、無期転換切り替え間際の雇止めをめぐって訴訟が起こされたケースもあります。

明確な期限などは定められていませんが、トラブルに発展する可能性もあるため、無期転換ルールにおける会社の方針を事前に定めておいた方が良いでしょう。

4-3. 無期転換の導入には就業規則の整備も必要

無期転換後の労働条件は、基本的に有期労働契約の際に定められていた条件と同じです。

しかし、定年など有期労働契約には元々定められていない労働条件を適用する場合には、就業規則の整備が必要となるでしょう。

トラブルを避けるためにも、無期転換後の社員向けに新しく就業規則を作成することをおすすめします。

関連記事:労働契約法9条が定める就業規則の変更の原則を詳しく紹介

関連記事:労働契約法10条の規定による就業規則の変更の条件や方法

4-4. 無期転換後の解雇規制は正社員と同じ

無期転換後の社員の解雇規制は正社員と同様で、雇用の上限も定年を除き、上限を定めることはできません。

もし万が一、無期転換後の社員を解雇しようとした場合には、労働契約法16条の解雇権濫用法理が適用され、当該解雇は無効となります。

関連記事:労働契約法16条に規定された「解雇」の効力と無効になるケース

5. 改正労働契約法18条を正しく理解し、法令違反のない雇用を

今回は、改正労働契約法18条の概要のほか、法令内で規定されている「無期転換ルール」や「通算契約期間」などについて紹介しました。

労働者とのトラブルを未然に防ぐためには、改正労働契約法18条の内容を正しく理解しておくことが重要です。とくに通算契約期間は、改正労働契約法施行の平成25年4月1日以降の契約期間のみ適用されます。正確な情報を周知しておきましょう。

法令遵守のために、企業として実施すべき点について具体的な施策を社内で検討しておくことをおすすめします。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理

公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08

-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理

公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!

人事・労務管理

公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10

-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説

人事・労務管理

公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理

公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理

公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08