労働基準法第33条による「災害時の時間外労働等」の基礎知識

日本では近年、大きな地震や風水害など、甚大な被害を及ぼす災害が頻発しています。

これを受けて多くの企業がリスクマネジメントをおこなっています。

災害時など危機的状況下に置かれたときに適切に事業を継続させるためには、労働基準法第33条による「災害時の時間外労働等」について正しく把握しておくことが大切です。

この記事では、労働基準法第33条による「災害時の時間外労働等」の規定について詳しく解説いたします。

▼そもそも労働基準法とは?という方はこちらの記事をまずはご覧ください。

労働基準法とは?雇用者が押さえるべき6つのポイントを解説

目次

労働基準法総まとめBOOK

1. 労働基準法第33条による「災害時の時間外労働等」とは?

労働基準法第33条とはどんな内容の規定がされているのか、「災害時の時間外労働等」とはどんな事態を指すのか、まずは労働基準法第33条による「災害時の時間外労働等」について説明します。

1-1. 労働基準法第33条の条文

労働基準法第33条には「災害時の時間外労働等」の次の規定が定められています。

災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない

引用:労働基準法|eーGov法令検索

この「災害時の時間外労働等」の規定には、災害をはじめとした明確な理由がある場合、従業員に対して例外的に時間外労働をおこなわせることができる旨が記載されているのです。

関連記事:労働基準法の第36条に定められた協定の内容や届出の記入法

1-2. 「災害時の時間外労働等」とは

災害に見舞われた際、多くの企業が普段の業務と大幅に異なる対応を迫られます。中には、労働時間を大きく延長して、復旧対応や保守などの業務にあたらなければならないケースもあるでしょう。

一般的な企業に適用されている労働基準法では、原則として1日の業務時間は8時間以内と定められています。

また、1週間の労働時間は40時間以内に制限されており、週1日以上休日を与える必要もあります。

時間外や休日労働に関する特例として適用できる36協定においても、1ヶ月に延長できる労働時間数の上限が定められており、これを超えて労働させることは原則としてできません。

しかし、災害に見舞われた緊急事態下においては、このルールの範囲を超えて業務にあたる必要性も生じるものです。この際に、労働基準法33条により、「災害時の時間外労働等」が適用され災害時に起こりうる労働時間の延長が可能になります。

2. 労働基準法第33条による「災害時の時間外労働等」に該当する状況とは?

労働基準法第33条による「災害時の時間外労働等」は、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合にのみ許可されます。

業務の繁忙や予見できる問題に対しては適用されないので注意が必要です。

労働基準法第33条の「災害時の時間外労働等」は具体的には、以下のような場合に適用されます。

2-1. 地震や風水害をはじめとした災害が起きたとき

地震や津波、風水害、雪害、爆発、火災などの災害が起きたときには、労働基準法第33条の「災害時の時間外労働等」の適用が受けられます。

多くの災害は事前に予見できないため、災害の発生後に従業員がそれぞれの持ち場で対応しなくてはいけないでしょう。

たとえば、災害時に急病人への対応をおこなうなど、人命を保護するためには時間外労働が必要となることがあるため、特例を適用できます。

災害など避けられない理由によって被害を受けた電気やガス、水道などのライフラインの復旧、道路状況等の復旧にも「災害時の時間外労働等」の特例によって対処が可能です。

また、気象情報をもとに前もって把握できる風水害や雪害など、差し迫った危機に対して事前に対応する際にも「災害時の時間外労働等」を適用できます。

たとえば、雪害対策のために除雪する場合や、暴風雨の対策のために出勤する従業員の食事や寝具を準備する場合などにも規定の時間を超えて働いてもらうことができるのです。

ただし、雪害に関しては、人命や公益を保護する目的で臨時に除雪作業する必要があることが許可基準として設けられているので、申請する際は注意しましょう。

参照:災害時の時間外・休日労働に関する手続き|帯広労働基準監督署

2-2. 機械や設備の予見できない修理や保守対応をおこなうとき

地震や風水害などの災害だけでなく、業務の運営を妨げる突発的な事情がある場合にも災害と同じような対応をおこなえます。

労働基準法第33条「災害時の時間外労働等」には、突発的な機械の故障や設備の不具合への対処が含まれます。

たとえば、予測できないサーバー攻撃によって、システム障害が起きてしまった場合などの対応には「災害時の時間外労働等」を適用できるのです。

ただし「災害時の時間外労働等」を適用できるのは突発的な問題が起きたときに限られます。通常の保安や修理、予見できる問題への対応には特例が適用されないので注意しましょう。

参照:災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等について|厚生労働省

3. 労働基準法第33条による「災害時の時間外労働等」の注意点

労働基準法第33条「災害時の時間外労働等」には、適用の範囲や条件が細かく定められています。

ここからは、労働基準法第33条による「災害時の時間外労働等」を適用するときに気をつけたいポイントをチェックしていきましょう。

3-1. 「災害時の時間外労働等」の適用範囲を把握しておく

労働基準法第33条による「災害時の時間外労働等」は、差し迫った理由がないときには適用できません。

たとえば事業の繁忙期など経営上時間外労働が必要となる場合や、通常予見される部分的な機械保守や整備は、特例の対象外となっています。

3-2. 「災害時の時間外労働等」の適用時には必ず届出をする

災害などの緊急時に労働基準法第33条の「災害時の時間外労働等」を適用する場合には、行政官庁の許可を得る必要があります。

所轄の労働基準監督署長に対して、必ず「非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働許可申請書・届」を提出しましょう。この際、災害または危機を避けることができない事由に該当するかを判断できる資料もあれば一緒に提出します。

ただし災害の予見は難しく、万一のときには緊急で対処しなければならないこともあるものです。

事前に許可を取れない場合には、事後に手続きをして承認を受けるようにしましょう。

なお、届け出のための書類の様式は厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

3-3. 時間外労働等をおこなわせたときには割増賃金の支払いが必要

企業が従業員に対して時間外労働や休日労働、深夜労働をおこなわせた場合には割増賃金の支払いが必要となりますが、これは労働基準法第33条による「災害時の時間外労働等」を適用したときでも同じです。

災害後の復旧や保守の業務が時間外労働に該当する場合には割増賃金を支払うようにしましょう。

3-4. 時間外労働等は必要範囲内に限って認められる

労働基準法第33条に基づく時間外労働や休日労働は、あくまで災害時の必要範囲内に限って認められています。

労働基準法で労働時間が細かく定められているのは、過重労働による従業員の健康被害を防止するためです。そのため、時間外労働の上限である「月45時間」以内に収める努力が求められます。

「災害時の時間外労働等」の特例を適用した場合には、復旧状況などを細かく把握し、段階的に業務時間を短く調整していくことが大切です。

3-5. 時間外労働等をおこなわせたときには従業員の健康管理を徹底する

大きな地震や風水害などが発生したときには、やむを得ず従業員に長期間にわたって時間外労働や休日労働をしてもらう必要が生じることもあるものです。

長期的に時間外労働や休日労働をおこなわせた場合には、従業員の健康被害を防ぐための健康管理を徹底しましょう。

状況によっては医師を介入させての面談指導などをおこない、特例適用後の適切な措置を講じることが大切です。

4. 労働基準法第33条「災害時の時間外労働等」の適用範囲内を正しく把握しましょう

労働基準法第33条「災害時の時間外労働等」には、万一の災害やシステム障害などの危機的状況下において時間外労働が適用できる旨が定められています。

特例は災害や突発的な問題が起きたときにのみ適用できます。

不測の事態が起きたときに慌てることがないよう、前もって適用範囲や条件を確認しておくことが大切です。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08

-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2024.07.31

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!

人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2024.08.05

-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説

人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2024.08.22

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2024.10.16

労働基準法の関連記事

-

派遣の就業条件明示書とは?明示事項や労働条件通知書との違いも解説

人事・労務管理公開日:2024.03.18更新日:2024.03.14

-

勤怠・給与計算

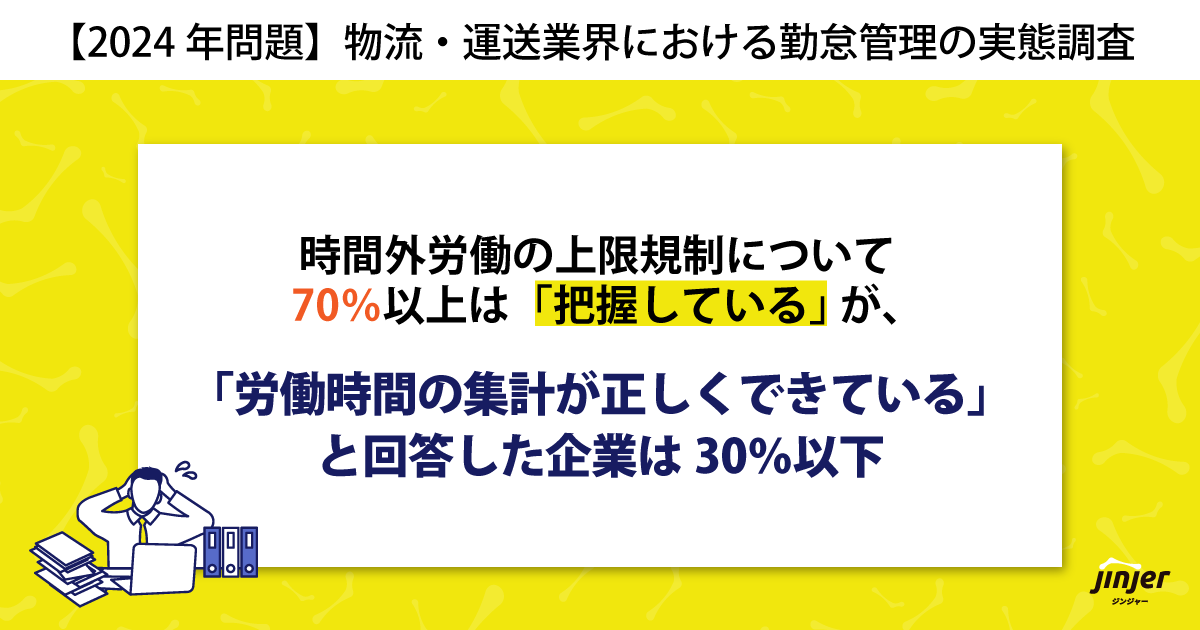

勤怠・給与計算【2024年問題】物流・運送業界における勤怠管理の実態調査 時間外労働の上限規制について70%以上は「把握している」が「労働時間の集計が正しくできている」と回答した企業は30%以下

公開日:2023.11.20更新日:2024.01.25

【2024年問題】物流・運送業界における勤怠管理の実態調査 時間外労働の上限規制について70%以上は「把握している」が「労働時間の集計が正しくできている」と回答した企業は30%以下

勤怠・給与計算公開日:2023.11.20更新日:2024.01.25

-

労働基準法第36条に定められた36協定(時間外・休日労働)の内容や様式を解説

人事・労務管理公開日:2021.10.04更新日:2024.07.16