労働条件とは?明示義務や変更する際の手続きについて詳しく解説!

更新日: 2024.6.13

公開日: 2022.1.20

OHSUGI

労働条件とは、使用者が労働者に対して明示しなければいけない、働く上での基本的な条件です。

中でも、賃金や休日など、労働者にとって重要な内容は、書面などによる明示が法律上義務付けられています。

この記事では、労働条件の決まりや変更できる場合、契約解除が認められるケースを解説します。

「雇用契約手続きマニュアル」無料配布中!

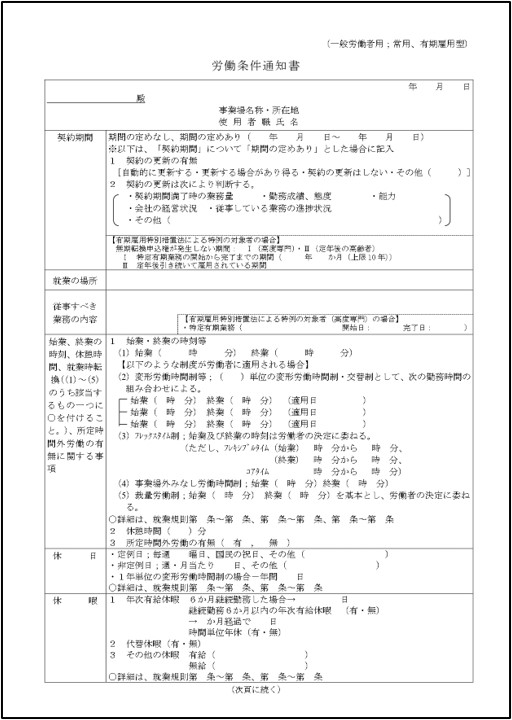

従業員を雇い入れる際は、雇用(労働)契約を締結し、労働条件通知書を交付する必要があります。

このとき、労働条件通知書に記載しなければならない事項が法律によって決まっています。

また、労働条件通知書などの書面による交付は義務付けられていなくとも、口頭で通知すべき事項も定められているため、注意しましょう。

きちんと案内して、労使間で納得できていなかった場合、後々トラブルとなりかねません。

当サイトでは、雇用契約の手順や労働条件通知書に必要な項目などをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しておりますので、「雇用契約のルールをいつでも確認できるようにしたい」「適切に雇用契約の対応を進めたい」という方は、是非こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

目次

雇用契約は法律に則った方法で対応しなければ、従業員とのトラブルになりかねません。

当サイトでは、「自社の対応が適切か確認したい」という人事担当者様に向け、雇用契約の方法から、雇用契約についてよくある質問までをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しております。

雇用契約業務を適切に進めるための参考としてご利用いただけますので、気になった方はこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

1. 労働条件とは

労働条件とは、雇用契約期間や労働時間、休日休暇、給与など、労働する上での各種条件のことであり、労働基準法15条1項により、使用者(会社・事業者)が労働者に対して明示することが義務付けられています。

1-1. 労働条件の明示義務とは?

労働基準法第15条第1項では、下記の通り、労働条件の明示義務が義務付けられています。

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

そのため、使用者である企業は従業員に対して、労働条件通知書や雇用契約書で労働条件を入社時に明示する必要があります。

明示する内容に関しては、労働基準法施行規則第5条に細かく記載されており、大きく「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」に分けることができます。

1-2. 絶対的明示事項

絶対的明示事項とは、従業員に対して必ず明示しなければならない内容です。

明示する事項は下記の通りです。

- 労働契約の期間(※期間に定めがあるか否か、ある場合いつまでか。労働契約を更新する際の基準も記載する。)

- 就業場所と従事すべき業務(※就業場所は実際に労働をおこなう場所で、業務は具体的に記載する。)

- 始業・終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇

- 交替勤務制がある場合の取り扱い

- 賃金の決定・計算、支払いの方法、昇給に関する事項

- 退職に関する事項(解雇理由を含む)

これらの内容は「昇給に関する事項」を除き、労働者に対して書面などで明かさなければいけません。

なお、2019年4月の法改正により、労働者が希望する場合に限り、FAX、Eメールといった電子媒体による明示も可能となりました。

1-3. 相対的明示事項

相対的明示事項とは、自社で規定を設けている場合に明示すべき内容です。

明示する事項は下記の通りです。

- 退職金が支給される労働者の範囲、退職金の決定、計算、支払い方法

- 臨時に支払われる賃金(賞与など)について

- 労働者に負担させる食費・作業用品について

- 安全・衛生に関する内容

- 職業訓練について

- 災害補償、業務外の傷病扶助

- 表彰、制裁

- 休職

上記の内容は書面での明示が義務付けられていませんが、労使間のトラブルを防ぐためにも、書面で明示しておいた方がよいでしょう。

1-4. 2024年4月に追加される労働条件の明示事項

法改正により2024年4月1日から労働条件の明示事項が追加されるため、合わせてここで押さえておきましょう。

まず、絶対的明示事項に「就業場所・業務の変更の範囲」追加されます。現行は入社後の就業場所と業務内容の明示で足りますが、2004年4月以降は変更の範囲についても明示が必要です。

また、有期雇用契約の場合は「更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容」も追加で明示しなくてはいけません。

さらに、無期転換申込権が発生する場合は更新のタイミングごとに、「無期転換申込機会」と「無期転換後の労働条件」の明示も必要となります。

重要な部分でもあるため、新たに追加されるルールについても事前に把握しておきましょう。

参考:令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます|厚生労働省

2. 労働条件通知書と雇用契約書の違い

従業員が入社した際に、労働条件の明示などの目的で作成される「労働条件通知書」と「雇用契約書」の大きな違いは、大まかに2点あります。

一つめの違いは書面の役割です。労働条件通知書は使用者が労働者に対して一方的に労働条件を通知するのに対し、雇用契約書は労使間で契約内容(労働条件)に合意するという役割を持っています。

そのため、雇用契約書は2部作成して署名押印をおこないますが、労働条件通知書に関しては、そのような対応をおこないません。

二つめの違いは、作成する義務についてです。労働条件通知書は、法律で作成が義務付けられているのに対し、雇用契約書に関しては義務付けられていません。

ただし、雇用契約書は署名押印をして双方の合意を取るという観点から、作成しておいた方が後々発生し得る労使間のトラブルを避けることができるので、締結しておくのがおすすめです。

2-1. 労働条件通知書と雇用契約書のテンプレート

労働条件通知書のテンプレートは、労働局(厚生労働省)のホームページにて公開されています。Word形式とPDF形式でダウンロードすることが可能なので、用途にあわせて活用するとよいでしょう。

また、正社員だけでなく、派遣労働者や日雇い労働者などのさまざまな雇用形態や業種用のテンプレートがダウンロード可能です。

▼労働条件通知書のテンプレートをダウンロードしたい方はこちら

様式集|東京労働局

雇用契約書に関しては、作成が義務付けられていないこともあり、国や地方自治体のページでは公開されていませんが、ダウンロードできるWebサイトも沢山あります。雇用契約書の作成を検討している場合は、調べてみてください。

3. 労働条件の変更は可能?

労働条件の変更については、労働契約法第8条で下記の通り定められています。

労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

合意にすることで変更できると定められているため、使用者が一方的に労働条件を変更することはできません。

また、基本的に労働者の不利益となるような変更には、合理的な理由と各種手続きが必要となります。

3-1. 一方的な不利益変更は認められない

上述した通り、一方的な労働条件の不利益変更は認められません。

労働条件の不利益変更とは、賃金や労働時間、休日、賞与や退職金などの労働条件を労働者にとって不利益な内容に変更することです。具体例でいうと、減給や所定休日を少なくするなどです。

もし、そのような変更をおこなう場合には、下記要件を満たしている必要があります。

- 労働条件の変更が合理的であること

- 就業規則を全従業員に周知していること

3-2. 労働条件の合理的変更とは

労働条件の変更が合理的であるか否かは、労働契約法第10条の定める下記の要素により個別に判断されます。

- 労働者が受ける不利益の程度

- 変更の必要性(程度や内容)

- 変更後の就業規則の相当性

- 労働組合等との交渉状況

- 不利益に対する代償措置の有無

- 社会における一般的状況

労働条件の変更は本当に必要か、同業他社や社会全体の傾向として不利益変更が妥当かなど、非常に多角的に判断がおこなわれます。判断の結果として合理的であるとされた場合に限り、労働条件の変更手続きが可能です。

これまでの判例からしても、「合理的」と判断されるのはかなり難しいことが分かっています。

3-3. 不利益変更の手続き

労働条件の不利益変更の手続きは、下記の流れでおこないます。

①労働者全員から個別に同意を得るもしくは、労働組合との合意をおこなう

②就業規則の変更方針を定める

③同意書の作成もしくは、労働協約の締結をおこなう

④就業規則を変更して、労働基準監督署に届け出る

⑤従業員に変更した旨を周知する

④で届け出る書類は、「就業規則変更届」「新しい就業規則」「労働者代表から得る意見書」です。

それぞれ2部ずつ作成して、1部は社内で保管することになります。

また、⑤で周知をおこなう際には、「労働条件変更通知書」もあわせて交付するとよいでしょう。義務ではありませんが、作成しておくことで後々の労使間のトラブルに発展しづらくなります。

関連記事:労働条件変更同意書の記載事項や記入のポイントについて

4. 労働条件について使用者(経営者)が相談できる窓口

ここでは、労働条件の変更方法や、変更に伴う労使間のトラブルについて、使用者が相談できる窓口を紹介します。

ここでは、労働条件の変更方法や、変更に伴う労使間のトラブルについて、使用者が相談できる窓口を紹介します。

4-1. 労働基準監督署

労働基準監督署では、労働者からだけでなく使用者からの労働相談も受け付けています。

「総合労働相談コーナー」では相談無料・予約不要であらゆる分野の労働相談が可能です。

また、必要に応じて、裁判所や法テラスなど関連機関との連携もおこなっています。

4-2. 労働条件相談ほっとライン

労働基準監督署が閉館している時間帯や土日祝日は、厚生労働省が管轄する電話相談窓口「労働条件相談ほっとライン」を利用できます。全国どこからでも無料で相談できるほか、匿名相談にも対応可能です。

また、内容に応じて関連法令の提供や、専門窓口の案内などもおこなっています。

4-3. 社会保険労務士

民間企業であれば、社会保険労務士へも相談できます。

社会保障や労働問題を扱う国家資格のため、就業規則の作成を依頼することも可能です。

労働条件の変更で不明点がある場合には、相談してみるとよいでしょう。

また、社労士事務所では顧問契約を結ばなくても相談することが可能です。

4-4. 弁護士

労使間のトラブルがこじれそうな場合や、業務命令に従わない労働者の処罰などは弁護士に間に入ってもらい、該当する従業員との話し合いを進めてもよいでしょう。

また、いつでも相談できる体制を整えたい場合は、顧問弁護士を雇うのも一つの手です。

5. 労働条件には明示義務がある!変更する際には適切な手順を踏もう

労働条件に関するルールに関しては、労働基準法をもとに労働者を保護するという性質が強いため、使用者が一方的に労働条件を変更することができません。また、入社時に労働条件の明示をすることも非常に重要な対応の一つです。

労働条件に関するルールに関しては、労働基準法をもとに労働者を保護するという性質が強いため、使用者が一方的に労働条件を変更することができません。また、入社時に労働条件の明示をすることも非常に重要な対応の一つです。

万が一、会社の事情で労働条件の変更をしなければならない場合には、公的機関などにも相談し、法律に違反することが無いように対応しましょう。

「雇用契約手続きマニュアル」無料配布中!

従業員を雇い入れる際は、雇用(労働)契約を締結し、労働条件通知書を交付する必要があります。

このとき、労働条件通知書に記載しなければならない事項が法律によって決まっています。

また、労働条件通知書などの書面による交付は義務付けられていなくとも、口頭で通知すべき事項も定められているため、注意しましょう。

きちんと案内して、労使間で納得できていなかった場合、後々トラブルとなりかねません。

当サイトでは、雇用契約の手順や労働条件通知書に必要な項目などをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しておりますので、「雇用契約のルールをいつでも確認できるようにしたい」「適切に雇用契約の対応を進めたい」という方は、是非こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

雇用契約は法律に則った方法で対応しなければ、従業員とのトラブルになりかねません。

当サイトでは、「自社の対応が適切か確認したい」という人事担当者様に向け、雇用契約の方法から、雇用契約についてよくある質問までをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しております。

雇用契約業務を適切に進めるための参考としてご利用いただけますので、気になった方はこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理

公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08

-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理

公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!

人事・労務管理

公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10

-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説

人事・労務管理

公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理

公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理

公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08