雇用保険被保険者資格取得届の記入例・書き方や提出先を分かりやすく解説

更新日: 2024.6.4

公開日: 2022.1.12

OHSUGI

雇用保険被保険者資格取得届は、原則的に記載内容に則って手続きが進みます。ハローワークでは内容の正確性の確認まではしておらず、記載に誤りがあれば加入手続きがされないだけです。

そのため、雇用保険被保険者資格取得届の記入は慎重に行わなくてはいけません。

本記事ではそんな雇用保険被保険者資格取得届の書き方や添付書類について、詳しく解説します。

▼そもそも「雇用保険被保険者資格取得届とは?」という方はこちらをご覧ください

雇用保険被保険者資格取得届の加入要件や記入時の注意点について

目次

社会保険の手続きガイドを無料配布中!

社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。

しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。

さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。

当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、最新の法改正に対応した「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。

ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「最新の法改正に対応した社会保険の手続きを確認しておきたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

1. 雇用保険被保険者資格取得届とは

事業主は、1人でも従業員を雇い入れ、その従業員が雇用保険加入の条件を満たしている場合は加入させなければなりません。その際に、ハローワークに提出しなければいけない書類が「雇用保険被保険者資格取得届」になります。

1-1. 提出が必要なケース

雇用保険被保険者資格取得届は、新たに従業員を雇用し、その従業員が次の要件に該当する場合に提出が義務づけられています。

- 所定労働時間が週20時間以上であること

- 31日以上の雇用見込みがあること

これらの要件を満たす場合、正社員・パート・アルバイト・派遣など名称や雇用形態にかかわらず、雇用保険に加入させる必要があります。特に「31日以上の雇用見込みがある」とは、具体的に31日以上継続雇用される可能性がある場合を指します。たとえ契約期間が31日未満であっても、更新の規定がある場合や、同様の契約で雇用された労働者の実績がある場合には、31日以上の雇用が見込まれるものと判断されます。

加えて、令和4年1月からは「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が開始され、複数の事業所で働く65歳以上の労働者も特定の条件を満たすと雇用保険に加入できるようになりました。例えば、2つの事業所で合計週20時間以上働き、かつ31日以上の雇用見込みがある場合などです。雇用する際には、副業状況を確認することが重要です。

提出が必要になるケースを正しく理解して雇用保険被保険者資格取得届の提出を適切に行いましょう。

2. 雇用保険被保険者資格取得届の記入例と書き方

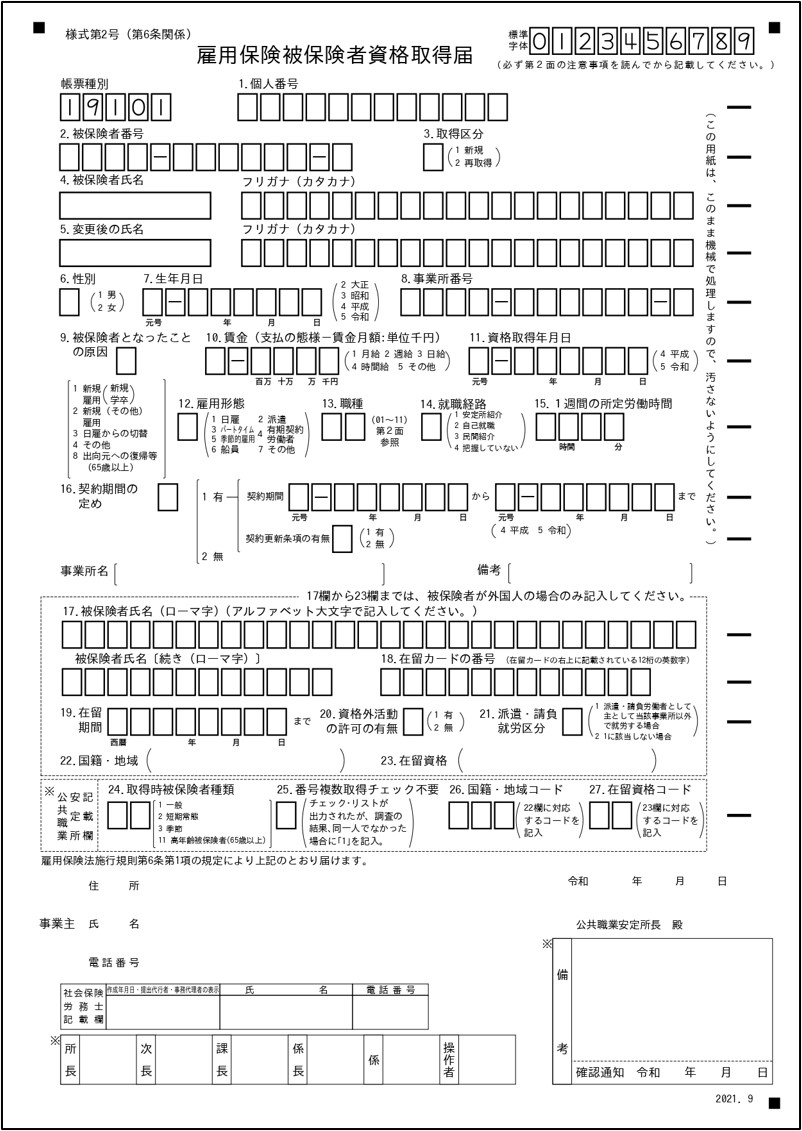

上記画像は実際の雇用保険被保険者資格取得届になります。

ここでは、雇用保険被保険者資格取得届を記載する際に役立つ記入例とポイントを解説します。

2-1. 【1.個人番号/2.被保険者番号 】

個人番号にはマイナンバーを記載します。労働者の本人確認を行ったうえで、マイナンバーが分かるものを提出してもらいましょう。

被保険者番号には前職がある場合は「雇用保険被保険者証」で確認できます。新卒や前職がない、雇用保険被保険者証がない場合は「空欄」にしておきましょう。

2-2. 【3.取得区分】

取得区分の書き方は「1新規」に該当するのは前職がない場合か、退職し雇用保険の対象でなくなってから7年以上が経過している場合に選択します。「2再取得」は2の被保険者番号を記入する場合に選択します。

2-3. 【4.被保険者氏名 / 5.変更後の氏名】

被保険者氏名は被保険者になる労働者の氏名を記入します。被保険者氏名の欄には漢字で、フリガナの欄にはカタカナで「姓と名の間は1枠空けて」記入してください。変更後の指名は3の取得区分で「2再取得」を選択した人で、被保険者証に記載されている氏名と、現在の指名が異なっている場合に記載します。結婚で名字が変わった人や、名前の漢字を変えた人などが該当者です。

2-4. 【6.性別 / 7.生年月日 / 8.事業所番号】

性別は該当する労働者の、戸籍に書かれている性別を番号で記入します。

生年月日には該当する元号の番号を記入し、年月日を記入します。1年や2年、3月や4月のように1桁の場合は、十の位に「0」を記入して2桁にしましょう。昭和56年9月8日と記入したい場合は「3-560908」となります。

事業所番号には事業所番号そのまま記入します。連続した10桁になっている場合は、左に詰めて記入しましょう。また、事業所番号がわからない場合は、処理済の雇用保険被保険者資格取得届で確認できます。

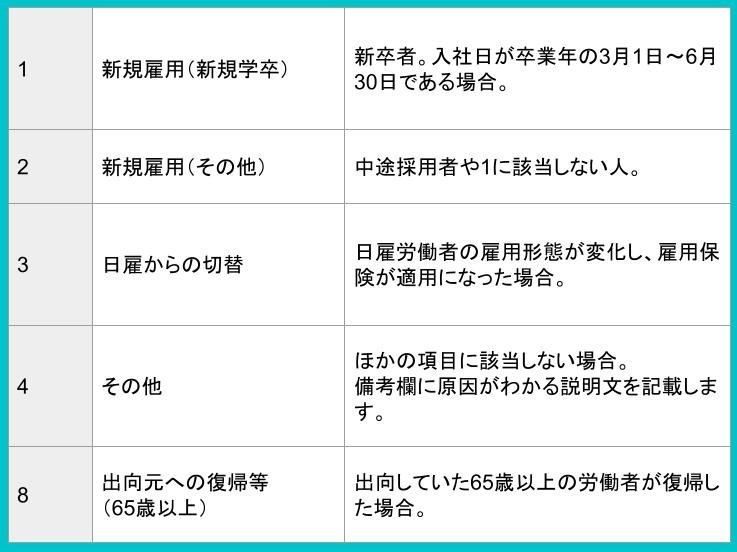

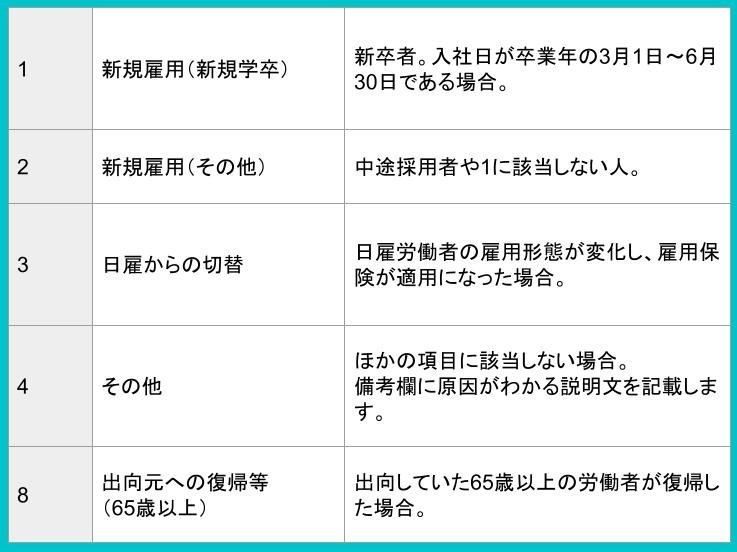

2-5. 【9.被保険者となったことの原因】

被保険者となったことの原因では、雇用保険被保険者資格取得届の記入で迷う人が多いのがこの欄です。それぞれの原因を分かりやすく解説します。

多くの場合は、1か2を記入することになります。新卒採用は1、転職は2とシンプルに捉えても問題ありませんが、特殊な経歴がある場合は注意しましょう。

2-6. 【10.賃金 / 11.資格取得年月日】

賃金では、入社時点の賃金の支払い態様と月額の賃金を記入しましょう。月給25万5000円の場合は「1-0255」となります。賞与や残業手当は含みません。時給の場合は、時給に1ヶ月の労働時間を掛けて算出します。

資格取得年月日は入社日を記入します。雇用保険被保険者資格取得届を作成している日ではありません。入社日は試用期間・研修期間を含みます。

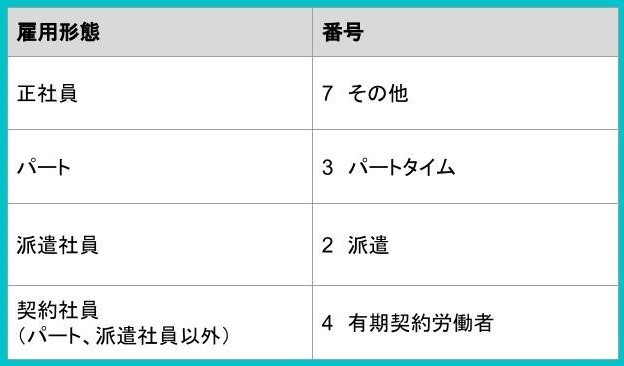

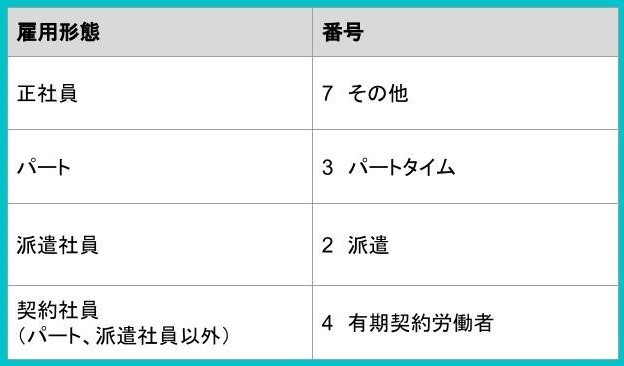

2-7. 【12. 雇用形態】

雇用形態も少し複雑な部分なので注意しましょう。

具体的には、よく使われる番号として正社員が「7その他」になりますので、予め覚えておきましょう。さらにパートタイムの規定が「週の労働時間が20時間~30時間の人」を指す点に注意が必要です。

2-8. 【13.職種 / 14.就職経路 / 15.1週間の所定労働時間】

職種は裏面に1~11の番号が振られた職種が記載されています。その中から該当するものか、もっとも近いものを選んで記入しましょう。

就職経路には該当する就職経路の番号を記入します。

1週間の所定労働時間入社時点での、通常の週に勤務する労働時間の1週間分を記入します。就業規則、雇用契約書の内容と同じで問題ありません。

2-9. 【16.契約期間の定め】

契約期間の定めには契約期間がある場合は「1」を記入し、契約期間を正確に記入します。ない場合は「2」を記入すれば問題ありません。

事業所名・備考(※16の下にある項目)事業所の名前を正式名称で記入します。備考欄は「9.被保険者となったことの原因」で「4」を選んだ場合の説明を記入する場所です。

2-10. 【17~23.「17欄から23欄までは、被保険者が外国人の場合のみ記入してください。」の箇所】

17~23.「17欄から23欄までは、被保険者が外国人の場合のみ記入してください。」の箇所被保険者が外国人の場合にのみ記入する欄です。

事業主(※公共職業安定所記入欄の下にある項目)事業主の住所・氏名・電話番号を記入して押印します。事業主の氏名を自筆で記入する場合は、押印は不要です。事業主が法人の場合、住所欄は本社やメインとなる事業所の所在地を、氏名には法人の正式名称と、代表者の氏名を記入します。この場合も、代表者氏名を自筆で記入する場合は、押印が不要です。

3. 雇用保険被保険者資格取得届の提出方法

雇用保険被保険者資格取得届の手続きは、記入して必要に応じて添付書類を準備すればほぼ完了です。事業所のハローワークに提出しましょう。

ハローワークへの提出方法は、3つの方法から選べます。

- 窓口への持参

- 郵送

- 電子申請

最近は新型コロナウイルスの影響もあり、郵送や電子申請を行う事業主が増えました。郵送する場合は、ハローワークインターネットサービスから帳票を印刷できます。

労務管理システムを導入していれば、電子申請が簡単にできて非常に便利です。

雇用保険被保険者資格取得届の届け出期限は、入社した月の翌月10日です。期限を過ぎてしまうと、添付書類が必要になることもありますので、必ず提出期限を守って手続きを進めましょう。雇用保険以外の社会保険も入社後の対応が必要になります。中でも健康保険や厚生年金保険は入社後5日以内とすぐに対応しなければなりません。

このように、それぞれの保険ごとに仕組みが異なるため、違いを理解して正しい対応を取らなければなりません。 当サイトでは、社会保険の手続きについて、入社時と退社時に必要な対応を網羅的にまとめた資料を無料で配布しております。法改正による変更点も解説しているため、社会保険の手続きで不安な点があるご担当者様は、こちらから「社会保険の手続きガイド」をダウンロードしてご確認ください。

関連記事:雇用保険被保険者資格取得届の郵送方法や他の申請方法について

関連記事:雇用保険被保険者資格取得届の電子申請のメリットや手続きの流れ

3-1. 窓口への持参

最寄りのハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を持参して提出する方法では、専門の職員が直接対応してくれるため、雇用保険事務に不慣れな人でも安心です。紙媒体の書類を直接手渡すことで、記入漏れや誤りをその場で確認し、修正することができます。ただし、ハローワークは地域によって非常に混雑することがあり、長い待ち時間が発生する場合もありますので、時間に余裕を持って行動しましょう。

3-2. ハローワークへ郵送

雇用保険被保険者資格取得届を郵送する際は、まずハローワークインターネットサービスから必要な帳票をダウンロードします。作成した書類にはマイナンバーなどの個人情報が含まれるため、郵送方法に十分注意が必要です。特定記録や簡易書留を利用して、安全かつ確実に届けましょう。また、郵送する際には切手を貼付した返信用封筒を必ず同封し、管轄のハローワークに送付してください。

3-3. 電子申請で提出

雇用保険被保険者資格取得届は、電子申請システムを活用してオンラインで提出できます。電子申請とは、e-Govや労務管理ソフトを利用し、オンラインで申請する方法です。企業が労務管理システムを導入していれば、電子申請が非常に簡便であり、ハローワークに行く手間や郵送コストを削減できます。まずは電子証明書を取得し、システムの環境を整えることが求められます。

4. 雇用保険被保険者資格取得届を作成・提出する際の注意点

雇用保険被保険者資格取得届を作成・提出するにあたり、注意しなければいけないことは以下の4点です。

それぞれの内容に不備があると、書類の再提出が必要になったり、もし加入手続きを行わなかった場合においては、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性もあるので、忘れずに対応しましょう。

4-1. マイナンバーの記入が必要

雇用保険被保険者資格取得届には、従業員のマイナンバーの記入が必要です。個人情報を含むため、その取り扱いには十分注意が求められます。雇用保険に加入する従業員には、マイナンバーの使用用途を事前にしっかりと伝え、理解を得ることが重要です。

従業員がマイナンバーの提供を拒否した場合、その旨を所轄のハローワークに報告すれば問題ありません。その際、雇用保険被保険者資格取得届の備考欄に「本人事由によりマイナンバー届出不可」と記載して対応します。

また、従業員がマイナンバー通知カードやマイナンバーカードを所持していない場合でも、住民票を取得することでマイナンバーを確認できます。これにより、適切な情報の記入が可能となります。個人情報の取り扱いに関しては、従業員の信頼を損なわないよう、細心の注意を払いましょう。

4-2. 指定された数字で記入する

雇用保険被保険者資格取得届は、各項目で当てはまる数字を記入するだけで書き終えることが可能ですが、特に記入時に注意すべきポイントがいくつかあります。以下の4つのポイントに留意し、誤りのないようにしましょう。

【2.被保険者番号】を確認しても不明な場合、雇用する従業員の同意を得て備考欄に前職の事業所を記入するか、職歴が分かる履歴書を添付してください。

また、【8.事業所番号】が10桁の事業所も存在します。その場合、事業所番号を左詰めで記入すれば問題ありません。

【11.資格取得年月日】には、雇用契約書に記載された雇用関係が開始した日を記入します。実際の入社日や研修期間後の日を書きがちなので、間違いがないように特に注意が必要です。

最後に、【15.所定労働時間】については、雇用契約書に記載された通常の週に働く時間を記入します。残業や試用期間がある場合は、雇用契約書や就業規則をしっかり確認してください。

これらの注意点を守ることで、誤りのない雇用保険被保険者資格取得届を作成できます。

4-3. 提出期限に遅れることなく、提出先へ届出ること

雇用保険被保険者資格取得届の提出期限は、「1. 雇用保険被保険者資格取得届とは」でも触れましたが、対象者が被保険者となった日(=入社日)の翌月10日までとなっております。提出先は、事業所のある管轄のハローワークとなるので、届け出が遅れないように注意が必要です。

月末に雇い入れを行った場合、提出期限まで十数日しかないという可能性もありますので、先に手続きの準備を進めておくか、難しい場合は採用部と連携して入社するタイミングをずらしてもらうようにしましょう。

4-4. ダウンロードした様式を使用する際に5つの項目を満たしているか

雇用保険被保険者資格取得届の様式は、管轄のハローワークで受け取れるほか、ホームページからのダウンロードも可能です。ただしダウンロードをする際は、以下の5つの条件を満たす必要があります。

①A4は白色用紙であること

②等倍(100%)で印刷すること

③読取時の基準マーク(3点の■)が印刷できていること

④印刷した様式が用紙に対して極度に傾いていないこと

⑤文字や枠線にかすれがない、2重に印刷されていないこと

提出された届け出は、機械に読み取られるのですが、その際に■マークが基準となるため、届出を提出する前に正しく印刷されてるか必ず確認するようにしましょう。

5. 雇用保険被保険者資格取得届以外の必要書類

雇用保険被保険者資格取得届は、定められた期限内に提出していれば、原則として添付書類は必要ありません。しかし、特定のケースに該当する場合は、雇用保険被保険者資格取得届とは別に提出を求められることがあります。

5-1. 添付書類が必要になるケース

以下の場合は添付書類が必要になります。

- その事業の事業主として、初めて雇用保険被保険者資格取得届を提出する

- 雇用保険被保険者資格取得届の提出期限(入社月の翌月10日)を過ぎている

- 過去3年以内に事業主の届け出内容が原因の不正受給が発生した

- 労働保険料を滞納している

- 雇用保険被保険者資格取得届の記入内容に大きな矛盾がある

- 労働関連の法令に大きな違反歴のある事業主による届け出

- 取締役をはじめ、経営者に近い立場の人で従業員としての身分をもつ人が被保険者

- 事業主と同居している親族の届け出

- 被保険者が在宅勤務者の場合

- 有期契約労働者の場合

これらは特殊な事情ですが、初めて雇用保険被保険者資格取得届を提出するケースや、提出期限の超過は当てはまることも多い部分です。

雇用保険被保険者資格取得届を作成する際に、添付書類についても確認するようにしましょう。

5-2. 求められる添付書類の一例

雇用保険被保険者資格取得届とは別に求められる書類の種類は、管轄のハローワークのホームページ、または窓口で確認できます。添付書類の一例をご紹介します。

- 労働者名簿

- 賃金台帳

- 雇用と資格取得日が確認できるもの(タイムカード、出勤簿など)

- 有期労働者の労働条件が確認できるもの(就業規則、雇用契約書など)

基本的には、労働者を雇ったという証拠になる書類や、就業条件が分かる書類を求められます。自治体によって対応に違いがあることもありますので、添付書類を求められる条件に当てはまりそうな場合は、必ず確認しましょう。

6. 雇用保険被保険者資格取得届は正しく記入して期限内に提出しよう

雇用保険被保険者資格取得届は、新しく入社した人や雇用保険適用になる人が増えた際に、必要になるものです。

記入すべき内容が多いため、ついつい後回しにしがちですが、提出期限があることを忘れずに、早めに処理しましょう。労務管理システムがある場合は、時間を大きく短縮できる電子申請がおすすめです。

社会保険の手続きガイドを無料配布中!

社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。

しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。

さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。

当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、最新の法改正に対応した「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。

ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「最新の法改正に対応した社会保険の手続きを確認しておきたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理

公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08

-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理

公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!

人事・労務管理

公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10

-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説

人事・労務管理

公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理

公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理

公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08