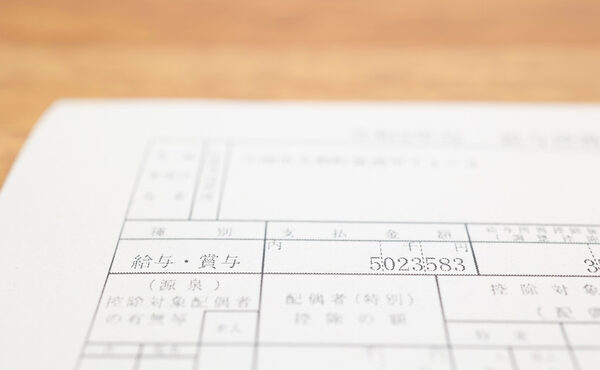

源泉徴収票の項目別書き方と注意点をわかりやすく解説

更新日: 2024.7.16

公開日: 2022.8.24

OHSUGI

源泉徴収票は会社が従業員に対して発行する重要な書類で、間違いのないように作成しなければなりません。

源泉徴収票は、アルバイト、正社員問わず、年末の繁忙期に作成することになる書類です。そのため、事前にどのような項目があってどのように記載しなければならないのかを把握しておくのが望ましいです。

本記事では、源泉徴収票の書き方や書くべき項目やそれぞれの項目の書き方、注意点について説明します。

「年末調整のガイドブック」を無料配布中!

「年末調整が複雑で、いまいちよく理解できていない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」というお悩みをおもちではありませんか?

当サイトでは、そのような方に向け、年末調整に必要な書類から記載例、計算のやり方・提出方法まで、年末調整業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。

給与支払報告書や法定調書など、年末調整後に人事が対応すべきことも解説しているため、年末調整業務に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. 源泉徴収票に記入する項目

源泉徴収票に記入する項目は、以下のようなものが挙げられます。

- 支払を受ける者

- 種別、支払金額、給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額、源泉徴収税額

- 配偶者・扶養親族の有無など

- 社会保険料等の金額、生命保険料の控除額、地震保険料の控除額、住宅借入金等特別控除額の額

- 控除対象扶養親族の氏名等、16歳未満の扶養親族の氏名等

- 受給者本人の該当事項各欄(未成年者、外国人等)、中途就・退職の場合の年月日、受給者本人の生年月日

- 支払者の住所又は所在地、氏名又は名称

基本的に年末調整の書類からの転記作業だけで作成することができますが、転記する欄を間違えないようにしましょう。

いずれも納税に関連する非常に重要な項目で、それぞれの意味や算出方法などを担当者は正確に知っておく必要があります。次項からの書き方や注意点を役立てて、正確な源泉徴収票を作成しましょう。

2. 源泉徴収票の各項目の書き方

源泉徴収票に記載しなければならない項目を1つずつ解説していきます。計算が必要な金額や項目が示している人数の数え方など、迷いやすい部分もあるためぜひ確認しながらお読みください。

2-1. 支払を受ける者

支払を受ける者とは、源泉徴収票を受け取る人です。各従業員の「住所または居所」「個人番号(マイナンバー)」「氏名」を記載します。

氏名について必ずフリガナをふり、受給者が役員である場合には役職名を記載し、役員でない場合にはその職務の名称(営業部長など)を併記します。

なお、源泉徴収票は会社で保管しておくものと従業員本人に渡すものがありますが、後者には個人番号(マイナンバー)の記載は必要ありません。

2-2. 種別、支払金額、給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額、源泉徴収税額

所得控除にはさまざまな種類の控除があります。そのうち、医療費控除・寄附金控除・雑損控除を受けたい場合は、従業員本人による確定申告が必要です。新入社員や不慣れな人はこの点を把握できていないことが多いため、説明しておくとよいでしょう。

また、配偶者控除と配偶者特別控除は重複して適用することができません。

2-3. 配偶者・扶養親族の有無など

配偶者・扶養親族の有無では、「控除対象配偶者」「従有・従無」「老人」「配偶者特別控除」「控除対象扶養者の数」「16歳未満扶養親族の数」「障害者の数」「非居住者である親族の数」を記載します。

配偶者および扶養親族の有無やその構成などによって記入箇所と内容が異なるため、正確に記載するよう注意しましょう。

2-4. 社会保険料等の金額、生命保険料の控除額、地震保険料の控除額、住宅借入金等特別控除額の額

それぞれの欄に該当する金額を記載し、別途、「生命保険料の金額の内訳」「住宅借入金等特別控除摘要数」「住宅借入金等特別控除可能額」「居住開始年月日」「住宅借入金等特別控除区分」「住宅借入金等年末残高」を記載します。

上述した項目は年末調整の際に、控除の適用を受けた場合に記載が必要です。

2-5. 控除対象扶養親族の氏名等、16歳未満の扶養親族の氏名等

控除対象配偶者、控除対象扶養者、16歳未満の扶養親族者それぞれの氏名、フリガナ、個人番号(マイナンバー)を記載します。

控除対象となる配偶者や扶養者がいない場合は、こちらは記載する必要はありません。

2-6. 受給者本人の該当事項各欄(未成年者、外国人等)、中途就・退職の場合の年月日、受給者本人の生年月日

未成年の各欄には、その受給者について該当する事項がある場合には「○」を付けます。

年の途中で就職や退職をした場合には該当欄に「○」を付けて、就職もしくは退職した日の年月日を記載します。

2-7. 支払者の住所又は所在地、氏名又は名称

支払者とは、会社側を指します。個人事業主の場合は本人が該当します。

会社や個人事業主の住所、所在地、氏名、電話番号、個人番号(マイナンバー)または法人番号を記載しましょう。

3. 源泉徴収票を記入する際の注意点

源泉徴収票を書くときの注意点としては、主に以下のようなことが挙げられます。

- 金額を正しく記載する

- 非課税になる通勤手当は支給金額に含めない

- 会社印の押印は必要ない

- 電子データで交付する場合は電子証明書の添付が望ましい

それぞれの注意点を詳しくみていきましょう。

3-1. 金額を正しく記載する

源泉徴収票ではさまざまな金額を記載する必要があります。中には表現がわかりにくい金額もありますが、間違いのないように記載しましょう。

源泉徴収票は、確定申告やローンを組む際の所得証明書類など使用することがある重要な書類です。作成する際にはダブルチェックをするなど念には念をいれましょう。

3-2. 非課税になる通勤手当は支給金額に含めない

給与や賞与など、従業員に対して支払った金額は、基本的に源泉徴収の対象となります。

ただし、通勤手当や祝い金などの非課税扱いになるものは、支給金額に含めてはいけません。出張時などに支給された交通費に関しても同様です。

非課税になる支給金額には所得税がかからないため、含めてしまうと納めるべき所得税額にずれが生じてしまうからです。

3-3. 会社印の押印は必要ない

これまで税務関係書類は押印の必要がありましたが、令和3年度の税制改正により、令和3年4月1日以降は一部の書類を除き押印の必要がなくなりました。

源泉徴収票も該当するため、押印は不要です。ただし、銀行やカード会社などに収入を証明する際には、押印が必要となるケースもあるため、民間企業が関係する書類への押印は担当者に確認するとよいかもしれません。

3-4. 電子データで交付する場合は電子証明書の添付が望ましい

源泉徴収票は、従来通りの紙媒体による発行に加えて、電子データによる発行も認められています。

ペーパーレス化やデジタル化の観点、そして今後の業務効率を考えると電子データによる交付をおすすめします。

ただし、電子データで交付する場合は正規に交付したものであることを証明するために、電子署名を付した電子証明書を添付することが望ましいです。

電子証明書を取得するためには、法務省が提供する専用ソフトウェアをインストールする必要があります。

4. 源泉徴収票には多くの項目を記載する必要がある

源泉徴収票には、支払を受ける者や配偶者・扶養親族の有無など、多岐にわたる項目を記載する必要があります。

源泉徴収票は年収や所得、納税額などに関わる重要な書類なので、記載項目は多いですがそれらひとつひとつを間違いなく記載するよう、十分な注意を払いながら作成しましょう。

電子データによる源泉徴収票の交付も可能ですが、その場合は従業員への通達や確認をしておくとスムーズです。

「年末調整のガイドブック」を無料配布中!

「年末調整が複雑で、いまいちよく理解できていない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」というお悩みをおもちではありませんか?

当サイトでは、そのような方に向け、年末調整に必要な書類から記載例、計算のやり方・提出方法まで、年末調整業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。

給与支払報告書や法定調書など、年末調整後に人事が対応すべきことも解説しているため、年末調整業務に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理

公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08

-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理

公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!

人事・労務管理

公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10

-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説

人事・労務管理

公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理

公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理

公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08