労働条件明示のルールが2024年4月に改正!企業の対応や注意点を解説

2024年4月、企業が労働者を雇い入れる際や契約を更新する際に求められる「労働条件の明示」に関するルールが大きく改正されました。

これまでの基本項目に加え、勤務地・業務の変更範囲、契約更新の上限、無期転換の申込機会および無期転換後の労働条件を書面での明示が新たに義務化されています。人材確保が難しい今、契約内容を明確に示すことは信頼関係を築くうえで欠かせません。

本記事では、2024年4月の明示ルール改正のポイント、背景、企業が取るべき対応、注意点をわかりやすく解説します。

目次

雇用契約の基本から、試用期間の運用、契約更新・変更、万が一のトラブル対応まで。人事労務担当者が押さえておくべきポイントを、これ一冊に凝縮しました。

法改正にも対応した最新の情報をQ&A形式でまとめているため、知識の再確認や実務のハンドブックとしてご活用いただけます。

◆押さえておくべきポイント

- 雇用契約の基本(労働条件通知書との違い、口頭契約のリスクなど)

- 試用期間の適切な設定(期間、給与、社会保険の扱い)

- 契約更新・変更時の適切な手続きと従業員への合意形成

- 法的トラブルに発展させないための具体的な解決策

いざという時に慌てないためにも、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. 2024年4月の労働条件明示のルール改正とは

労働条件の明示は、労働基準法15条により義務付けられており、明示すべき具体的な内容は労働基準法施行規則5条の2および5条の3に列挙されています。

その中でも重要な労働条件は、書面を交付しての明示が法律で義務付けられています。また、書面交付に代えて、労働者が希望する場合には、電子メールやPDFなどによる電子交付も認められるようになりました。

2024年4月の法改正では、労働者に示すべき労働条件の項目が拡大され、従来の明示義務に加えて、次の4つの事項の明示が新たに義務化されました。

- 就業場所・業務の変更の範囲

- 有期契約の更新上限

- 無期転換の申込機会

- 無期転換後の労働条件

4つの内容を、それぞれの明示事項の対象者を明示したうえで詳しく解説します。そのほかの明示事項は、次の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

関連記事:労働条件の明示とは?労働条件の明示義務や法改正による明示ルールの変更内容を解説

1-1. 就業場所・業務の変更の範囲

対象者:すべての労働者(正社員・有期契約労働者を含む)

従来は「雇入れ直後の就業場所・業務内容」の明示のみが求められていましたが、改正後は将来的な配置転換や出向などにより変わり得る「変更の範囲」の明示が必須となりました。

例えば、テレワークを命じる可能性がある場合は、自宅やサテライトオフィスなども変更の範囲として明示する必要があります。これにより、労働者は将来的な転勤や職務変更の可能性を事前に把握しやすくなりました。

1-2. 更新上限の明示

対象者:有期契約労働者(パート、アルバイト、契約社員など)

有期労働契約を締結する際や更新する際には、「通算契約期間または更新回数の上限」の有無と内容(例:「通算4年まで」「更新3回まで」)を明示しなければなりません。また、最初の契約後に更新上限を新たに設けたり、上限期間を短縮したりする場合は、変更前のタイミングでその理由を労働者に説明する義務があります。

1-3. 無期転換申込機会の明示

対象者:有期契約労働者(パート、アルバイト、契約社員など)

同一企業との間で有期労働契約が通算5年を超え、「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、「無期転換を申し込むことができる」旨(無期転換申込機会)の書面での明示が義務となりました。これにより、労働者が自分の権利を知らず行使できないといった事態を防ぐことができます。

1-4. 無期転換後の労働条件の明示

対象者:有期契約労働者(パート、アルバイト、契約社員など)

無期転換申込権が発生する更新時には、実際に無期転換した場合の「転換後の労働条件」を書面で明示する必要があります。

また、転換後の労働条件を決定する際には、業務内容や責任の程度、異動の範囲などを労働者へ説明する努力義務も新たに課されました。これは、正社員(通常の労働者)とのバランスを考慮したためです。

2. 2024年4月に労働条件の明示ルールが改正された3つの背景

本改正は、単に明示項目を増やすことが目的ではありません。労働者が自分の働く条件をより正確に理解し、安心して働ける環境を整えるためのものです。

背景には、無期転換制度の課題や働き方の多様化、そして労使トラブルを防ぎ納得感を高める必要性といった、近年の雇用環境の変化があります。ここでは、改正に至った3つの背景を解説します。

2-1. 有期雇用から無期雇用への転換促進

2013年に導入された「無期転換ルール」には、制度の認知不足や、労働者が権利を十分に行使できないまま雇い止めに至るといった課題がありました。

今回の改正は、無期転換の権利が発生する時期や転換後の労働条件を明確に示すことを義務づけて、労働者が適切に権利を行使できる環境を整え、無期雇用への転換を促進する狙いがあります。

また、今回の明示義務強化は、2018年に示された無期転換ルールの運用改善(ガイドライン整備)から続く取り組みの一環でもあり、制度の実効性を高めることが目的とされています。

関連記事:労働契約法18条に定められた無期転換ルールを分かりやすく解説

2-2. 働き方の多様化

近年、勤務地や職務、労働時間を限定した「多様な正社員」など、働き方が多様化しています。

しかし、従来のルールは多様化した働き方に即しておらず、明示が必要なのは「雇入れ直後の就業場所・業務内容」に限られていました。これでは、将来的な配置転換や転勤の可能性を労働者が十分に把握できません。

例えば、労働者は「転勤はない」と考えていても、企業側は「必要に応じて命じることがある」と認識しているなど、双方の認識のズレがトラブルにつながるケースも少なくありませんでした。

本改正により、雇入れ時から将来の「変更の範囲」の明示が義務付けられたことで、労働者は自身のキャリアや生活設計を立てやすくなり、労使間のトラブルを未然に防ぐ効果が期待されています。

関連記事:限定正社員とは?契約社員との違いや導入メリット・デメリットを解説

2-3. 同一労働同一賃金に関するトラブル防止

更新上限の有無や将来的な変更範囲が不明確であることは、労使間の紛争を引き起こす大きな要因でした。

正社員と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差をなくす「同一労働同一賃金」の考え方からも、無期転換後の待遇決定において正社員とのバランスをどのように考慮したかを説明させることで、労働者の納得感を高める狙いがあります。

関連記事:同一労働同一賃金はいつから適用された?ガイドラインの考え方や対策について

3. 労働条件明示のルール改正で企業がすべき3つの対応

本改正は、労働条件通知書や契約更新の手続きにも直接影響するため、企業側には早急な制度・書式の見直しが求められます。特に有期契約労働者の管理や無期転換への対応など、実務に直結するポイントが多いため、適切な準備を進めておくことが重要です。ここでは、企業が取り組むべき3つの対応を紹介します。

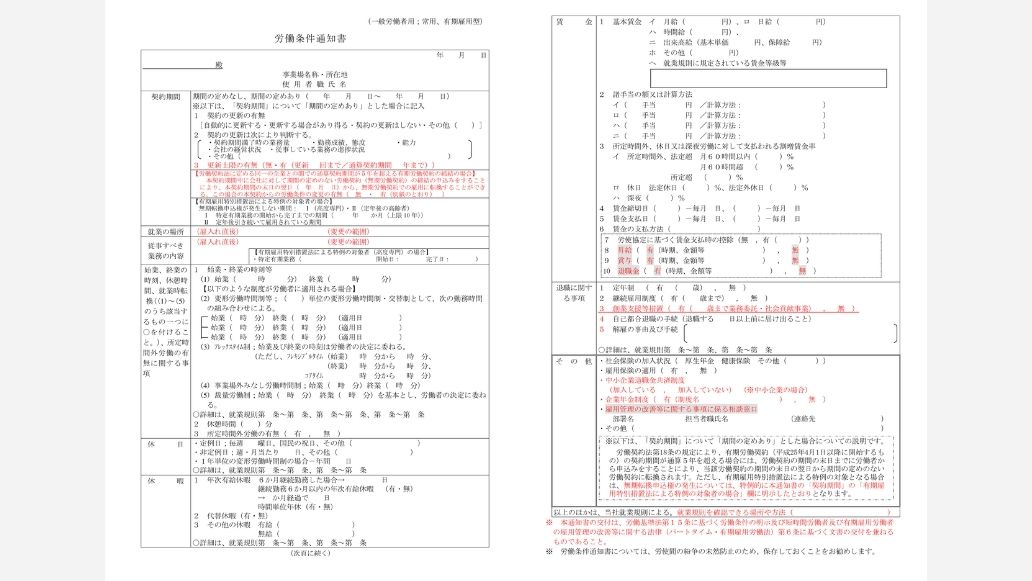

3-1. 労働条件通知書の見直し

厚生労働省が公開している「モデル労働条件通知書」などを参考に、自社の労働条件通知書や雇用契約書の様式を改定しましょう。

特に、「就業場所・業務の変更の範囲」を記載する欄を追加し、すべての労働者に対して適切に明示できるような準備が重要です。

参考:令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます|厚生労働省

また、当サイトでも、労働条件通知書のフォーマットを無料配布しています。社労士が監修済みで、2024年改正の労働条件の明示ルールにも対応しており、雇用契約書として兼用することもできる雛形なので、「これから作る雇用契約書の土台にしたい」「労働条件通知書を更新する際の参考にしたい」という方は、ぜひこちらからダウンロードのうえ、お役立てください。

関連記事:労働条件通知書とは?雇用契約書との違いや記載事項の内容、法改正の明示ルールを解説

3-2. 有期契約労働者の更新上限の再確認

現在雇用している有期契約労働者について、契約の更新上限(回数・通算年数)を設定しているか、その運用状況を確認します。

今後、新たに更新上限を設けたり短縮したりする場合は、対象となる労働者へ事前に理由を説明する義務があるため、トラブル防止の観点からも準備を整えておく必要があります。

関連記事:有期雇用契約の雇用期間は何年?上限期間や契約時・変更の注意点を解説

3-3. 無期転換ルールが適用される有期契約労働者の把握

通算契約期間が5年を超える、または超える見込みがある労働者の正確な把握が重要です。

これらの労働者に対しては、契約更新のたびに「無期転換申込機会」と「転換後の労働条件」の明示が必要となるため、契約期間の管理体制を強化しておきましょう。

関連記事:労働契約法18条に定められた無期転換ルールを分かりやすく解説

4. 労働条件明示のルール改正に関する2つの注意点

今回の改正によって明示すべき項目は増えましたが、それに伴い企業が誤解しやすい点や、注意しておくべきポイントもあります。ここでは、企業が必ず理解しておきたい2つの注意点を解説します。

4-1. 企業は無期転換の申込を断れない

無期転換ルールに基づき、対象となる労働者から無期転換の申込みがあった場合、企業はこれを拒否できません。無期転換の申込みがなされると、企業はこれを承諾したものとみなされます(労働契約法18条)。その結果、現に締結している有期労働契約が満了した日の翌日から、期間の定めのない労働契約へ転換します。

(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)

第十八条 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。(以下省略)

また、企業が無期転換に関する明示を怠っていたとしても、労働者の権利が失われることはありません。この点を誤解している企業も多いため、対象者の管理を確実におこないましょう。

申し込みがあった後の雇止め(雇用期間の更新を拒絶すること)は禁止です。無期転換ルールを避ける目的で無期転換申し込み権が発生する前に雇止めも、望ましくありません。

なお、法律上は口頭での申し込みも有効ですが、のちのトラブルを避けるため、申し込みを受けたときは書面を労働者に交付することが望ましいでしょう。

4-2. 無期転換後でも正社員になるわけではない

「無期転換」とは、契約期間の定めがなくなるという意味であり、正社員になるわけではありません。無期転換ルールの目的は、雇止めの不安を解消し長期就労の見通しを確保することです。そのため、別段の定めがなければ、直前の有期契約時の労働条件がそのまま引き継がれます。

(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)

第十八条 (上段省略)この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。

このように無期転換は「正社員化」ではないことに注意しましょう。

ただし、無期転換後の待遇と正社員との待遇に差がある場合は、その差について合理的な説明が求められます。これは、「同一労働同一賃金」の考え方が適用されるためです。そのため、正社員と同様の業務や責任を担っているにもかかわらず待遇に差がある場合には、その理由を説明できなければなりません。。今回の改正は、こうした説明をおこなう前提として無期転換後の労働条件を明確に示すことを求めています。

関連記事:同一労働同一賃金とは?法改正の背景・目的や不合理な待遇差の禁止についてわかりやすく解説

5. 労働条件明示改正の内容を把握しておこう

労働条件明示の改正内容の正しい理解は、今後の労務管理において非常に重要です。2024年4月の改正では、すべての労働者に対して「変更の範囲」の明示が義務付けられ、有期契約労働者に対しては「更新上限」や「無期転換に関する事項」の明示が強化されました。

これらの手続きは、労働者が働く条件を正しく理解し、将来の見通しを立てられるようにするためのものであり、労使双方の認識のズレによるトラブルを未然に防ぐ役割を果たします。

自社の労働条件通知書のフォーマットや契約更新のフローを見直し、改正内容に沿った適切な運用ができているか、今一度確認しておきましょう。

雇用契約の基本から、試用期間の運用、契約更新・変更、万が一のトラブル対応まで。人事労務担当者が押さえておくべきポイントを、これ一冊に凝縮しました。

法改正にも対応した最新の情報をQ&A形式でまとめているため、知識の再確認や実務のハンドブックとしてご活用いただけます。

◆押さえておくべきポイント

- 雇用契約の基本(労働条件通知書との違い、口頭契約のリスクなど)

- 試用期間の適切な設定(期間、給与、社会保険の扱い)

- 契約更新・変更時の適切な手続きと従業員への合意形成

- 法的トラブルに発展させないための具体的な解決策

いざという時に慌てないためにも、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30

-

人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!

人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09

-

社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説

人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26

労働条件の関連記事

-

労働条件変更同意書の記載事項や記入のポイントについて

人事・労務管理公開日:2022.01.23更新日:2025.09.29

-

労働条件の明示とは?労働条件の明示義務や法改正による明示ルールの変更内容を解説

人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.09.29

労務管理の関連記事

-

【2025年12月最新版】労働施策総合推進法が改正!カスハラ対策の義務化や治療と仕事の両立支援を解説

人事・労務管理公開日:2026.01.20更新日:2026.01.19

-

育児休暇の給料は有給・無給?制度設計ポイントや育児休業との違いを解説

人事・労務管理公開日:2025.12.26更新日:2025.12.26

-

L字カーブとは?M字カーブとは違う?原因と解消に向けた取り組みを解説

人事・労務管理公開日:2025.12.12更新日:2025.12.10