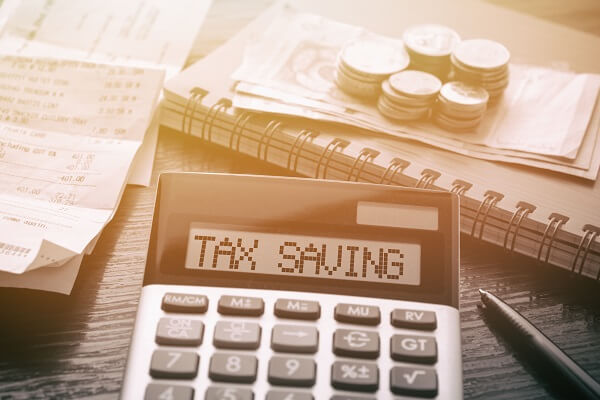

年末調整の社会保険料控除とは?書き方や申告漏れ・提出忘れへの対応を解説

更新日: 2025.12.17 公開日: 2021.3.1 jinjer Blog 編集部

本記事では、年末調整における社会保険料控除の仕組みや申告手続きの流れ、人事担当者が押さえておくべき重要なポイントをわかりやすく解説します。さらに、申告漏れや記入ミスを防ぎ、正確かつ効率的に年末調整を進めるための実務的な対策も紹介します。

目次

1. 年末調整の社会保険料控除とは?

年末調整では、1年間に支払った健康保険料や厚生年金保険料などについて、社会保険料控除を適用できます。従業員がこの控除を受ければ、課税対象となる所得金額がその分だけ減少し、結果として所得税の負担が軽くなる仕組みです。

給与から差し引かれる社会保険料は、勤務先が金額を把握しているので、年末調整時の申告に関係なく控除が必要です。ただし、従業員自身が納付する社会保険料は、会社側では確認できないため、本人に申告してもらわなければ控除を適用できない点に注意が必要です。

1-1. そもそも社会保険料控除とは?上限はある?

社会保険料控除とは、原則1年間(1月1日~12月31日)に支払った社会保険料のうち、自分や生計を一にする親族(配偶者や親・子など)のために支払った分を所得から差し引く制度です。社会保険料控除には上限がなく、支払った金額の全額を控除できます。

また、年末調整では社会保険料控除のほかに、生命保険料控除や地震保険料控除など、ほかの所得控除もまとめて適用されます。ただし、これらの控除の中には控除額に上限があるものもあるため注意が必要です。

関連記事:社会保険料控除とは?年末調整での対象範囲や手続き・計算方法をわかりやすく解説

1-2. 年末調整で社会保険料控除が受けられる対象者

年末調整で社会保険料控除を受けるには、まず年末調整の対象者であることが前提条件となります。原則として、その年の最後に給与の支払を受ける人が対象です。

したがって、正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトなどの非正規従業員であっても、年末時点で在籍し給与の支払を受けていれば、年末調整の対象に含まれます。一方で、給与所得者であっても、次のような場合は年末調整の対象外となります。

- 勤務先に扶養控除等申告書を提出していない人

- 1年間に確定した給与の総額が2,000万円を超える人

- 災害減免法に基づき本年分の給与に対する所得税の徴収猶予・還付を受けた人

- 年の中途で退職した人(※例外あり)

- 非居住者

- 同じ雇用主に継続して雇用されない日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)

参考:令和7年分 年末調整のしかた Ⅱ 年末調整とは|国税庁

なお、退職者であっても、心身の障害によりその年中の再就職が見込まれない場合などは、年末調整の対象に含まれる点に注意が必要です。

関連記事:年末調整の対象者とは?必要書類や確定申告との関係も解説

1-3. 年末調整の社会保険料控除の対象となる保険料

社会保険料には、給与から天引きされる健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・労災保険料があります。これらは会社が従業員に代わって納付しているものであり、年末調整の際に社会保険料控除として所得から差し引けます。

しかし、控除の対象となる社会保険料はこれらだけではありません。自分で支払った国民年金保険料や国民健康保険料、国民年金基金の掛金、後期高齢者医療保険料などもすべて社会保険料控除の対象に含まれます。

また、扶養している家族の社会保険料を本人が負担している場合も、一定の条件を満たせば控除の対象となります。一方で、民間の生命保険料や医療保険料などは「生命保険料控除」として別の区分になるため、混同しないよう注意が必要です。

年末調整の際は、国税庁ホームページや保険会社などから送付される控除証明書を確認し、どの保険料が社会保険料控除の対象にあたるかを事前に整理しておくと安心です。また、毎月の給与から所得税を源泉徴収する際には、給与天引き分の社会保険料がすでに考慮されている点も知っておくとよいでしょう。

関連記事:給与計算における所得税の計算方法とは?源泉徴収の仕組みも解説

1-4. 年末調整での社会保険料控除額の具体的な計算方法

年末調整での社会保険料控除額の計算は、原則として次の式で求めます。

社会保険料控除額 = 1年間(1月1日~12月31日)に実際に支払った社会保険料の合計額

例えば、次のようなケースを考えてみましょう。

- 給与天引きの社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険):50万円

- 自分で納めた国民年金保険料:20万円

- 生計を一にする子の国民年金保険料:10万円

この場合、控除額は合計80万円(= 50万円 + 20万円 + 10万円)となります。

2. 年末調整で社会保険料控除(保険料控除申告書)の書き方

年末調整で社会保険料控除を適用するには、従業員に「給与所得者の保険料控除申告書」を記入・提出してもらう必要があります。

ただし、生命保険料控除や小規模企業共済掛金控除など、他の保険料控除を適用せず、給与から天引きされる社会保険料のみを控除対象とする場合は、提出の必要はありません。「社会保険控除」欄の書き方は次のとおりです。

- 社会保険料の種類を記入する(例:国民年金保険料)

- 保険料の支払先を記入する(例:日本年金機構)

- 保険料を負担する対象者の氏名を記入する

- その年に実際に支払った保険料を記入する

なお、給与から差し引かれている社会保険料を重ねて記入すると二重控除となるおそれがあるため、従業員には記入時の注意を周知することが大切です。

参考:令和7年分 年末調整のしかた 給与所得者の保険料控除申告書の記載例|国税庁

関連記事:【令和7年分】保険料控除申告書の書き方を解説|申請時の注意点も紹介

2-1. 保険料控除申告書の提出期限

保険料控除申告書の提出期限は、原則として「その年の最後の給与支給日の前日」とされています。しかし、実務上は、給与計算や年税額の確定、内容チェックなどの工程に時間を要するため、最終給与日直前の提出では対応が間に合わないケースもあります。

そのため、多くの会社では年末調整のスケジュールに合わせ、11月中旬から下旬頃を目安に社内の提出期限を設定するのが一般的です。従業員から申告書を回収した後は、記入内容の確認や不備の修正依頼などの作業も発生するので、余裕を持ったスケジュール管理が不可欠です。

関連記事:年末調整はいつが期限?具体的なスケジュールや提出書類を解説

3. 年末調整の社会保険料控除で人事が押さえるポイント

年末調整における社会保険料控除は、従業員が正しく申告しないと控除漏れが発生し、所得税の計算にも影響します。人事担当者は、次のポイントを確認しておくことが重要です。

3-1. 社会保険料控除の対象期間に注意

社会保険料控除を受けるには、対象となる期間に注意が必要です。社会保険料控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った社会保険料です。例えば、前年の12月分の保険料を1月に支払った場合は、その1月が含まれる年の社会保険料控除の対象となります。

この点を曖昧にして「1年間に支払った保険料」とだけ伝えると、従業員が前年分や翌年分の支払いまで含めてしまうなど、誤った記入をしてしまうおそれがあります。そのため、申告書を配布する際には、「控除の対象はその年の1月1日~12月31日までに支払った分」と具体的に期間を明示して案内することが重要です。

3-2. 配偶者や親族分の負担額を把握

従業員本人だけでなく、「生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った社会保険料」も控除対象になります。なお、ここでいう「その他の親族」とは「六親等内の血族および三親等内の姻族」のことです。例えば、親が学生の子どもの国民年金保険料を代わりに支払った場合は、その支払いは親自身の社会保険料控除の対象となります。

このように、「誰の保険料か」だけでなく、「誰が実際に負担したのか」を明確に区別する必要があります。人事担当者は従業員から提出される「保険料控除申告書」に記載された内容を確認する際、申告された社会保険料が本当に控除の対象となるかどうかを慎重に判断することが大切です。

参考:親族の範囲|国税庁

3-3. 前納や未納分保険料は要確認

国民年金保険料は、まとめて前納できるケースもあります。例えば、2年分の保険料を一括で支払った場合、その全額を支払った年分の社会保険料控除の対象にすることができます。なお、前納した保険料を各年分に対応させ、それぞれの年で控除する方法を選択することも可能です。

一方で、未納や口座振替エラーなどにより実際に支払いが完了していない保険料は、控除の対象になりません。社会保険料控除の対象となるのは、あくまで「実際に支払われた保険料」です。

そのため、申告書に記載があっても、納付を確認できる証明書がない場合は控除できません。人事担当者は、従業員から提出された証明書類の有無や内容を確認し、実際に支払いがおこなわれたかどうかを基準に判断することが大切です。

3-4. 証明書や必要書類の種類をチェック

社会保険料控除を適用する際、原則として添付書類は不要です。ただし、国民年金保険料や国民年金基金掛金を控除の対象とする場合には、支払金額を確認できる控除証明書の添付が必要になります。

これらの控除証明書は、通常、従業員の自宅あてに郵送されますが、紛失してしまうケースもあります。そのような場合に備え、電子交付も受けられることを従業員へ案内しておくとよいでしょう。

3-5. 公的年金から社会保険料が天引きされていないか確認

社会保険料が従業員の被扶養者の公的年金から特別徴収されているケースがあります。例えば、介護保険料が公的年金から特別徴収されているということが考えられるでしょう。このようなケースにおいて、特別徴収されている社会保険料を納めているのは被扶養者です。そのため、申告者である従業員の社会保険料控除の対象とはならないことを、本人に伝えておきましょう。

控除を受ける場合は添付書類が必要なものがあります。どの控除で何の添付書類が必要なのかを確認して、抜け漏れのないように対応しましょう。当サイトでは、控除に必要な添付書類を一覧にまとめた資料を無料でお配りしています。年末調整業務を抜け漏れなくおこないたい方は、こちらから「年末調整ガイドブック」をダウンロードして、必要な添付書類がそろっているかご確認ください。

4. 年末調整の社会保険料控除でよくあるミス

年末調整では、従業員が支払った社会保険料を正しく控除することが重要です。控除額の計算ミスや申告漏れがあると、従業員の所得税に影響し、過不足が生じる可能性があります。

また、税務署から指摘を受けるリスクもあるため注意が必要です。ここでは、特に間違いやすいポイントを解説します。

4-1. 給与等(毎月の給与や賞与など)から天引きされた社会保険料を二重計上する

給与や賞与から天引きされた社会保険料は、従業員の保険料控除申告書の提出有無にかかわらず、年末調整に反映させる必要があります。もし従業員が控除申告書に、自社の給与等から差し引かれた社会保険料も記入してしまうと、社会保険料控除が二重に適用される可能性があります。

そのため、保険料控除申告書を記入してもらう際には、給与等から天引きされた社会保険料は記載不要であることを、あらかじめ従業員に周知しておくことが重要です。また、申告書を確認する際には、二重計上を防ぐためのチェックリストを用意しておくと安心です。

4-2. 「介護保険料」と「介護医療保険料」の控除区分を間違える

従業員は40歳以上になると、介護保険制度に基づく介護保険料の支払いが義務となります。この介護保険料は、給与や賞与から天引きされ、社会保険料控除の対象として年末調整で控除されます。

一方、生命保険会社が提供する民間の介護医療保険に加入している場合、その保険料は「生命保険料控除(介護医療保険料控除)」として扱われます。こちらは、社会保険料控除とは別枠で控除されるため、控除額の計算方法や上限も異なります。

名称が似ているため、介護保険料と介護医療保険料を混同してしまうケースも少なくありません。保険の種類や控除区分を正確に確認し、年末調整で誤った控除を適用しないよう注意することが重要です。従業員への案内や社内マニュアルで区分の違いを明示しておくと、間違いを防ぐ助けになります。

関連記事:介護医療保険料は年末調整の控除対象?控除額や書き方・注意点を解説

4-3. 従業員から国民年金保険料や国民健康保険料の申告忘れがある

国民年金保険料や国民健康保険料など、給与から会社が天引きできない保険料は、従業員本人の申告がなければ年末調整で控除できません。もし申告が漏れると、本来控除されるべき金額が反映されず、所得税の計算が正確でなくなってしまいます。

したがって、従業員が自ら支払った保険料がある場合は、必ず「保険料控除申告書」に正確に記入してもらうことが重要です。また、申告の締め切りや記入方法について事前に周知しておくことで、申告漏れを防ぎ、年末調整をスムーズに進められます。

5. 年末調整の社会保険料控除に間違いがあった場合の対策

年末調整で社会保険料控除に誤りがあった場合、従業員の所得税額に直接影響します。ミスを放置すると、後々従業員からの問い合わせや税務上のトラブルにつながる可能性があるため、早期に対応することが重要です。

ここでは、間違いが発覚した場合の対応方法を具体的に説明します。

5-1. 年末調整の期限までであれば再調整で対応が可能

年末調整の期限は、原則として法定調書の提出期限である「翌年1月31日」です。この期限までであれば、社会保険料控除を再計算し、過不足額を調整することで対応できます。

ただし、既に源泉徴収票を発行している場合は、訂正のうえで再交付する必要があります。そのため、修正作業をおこなう前に、交付済みの源泉徴収票を回収し、従業員が税務申告や金融機関への提出などで使用していないかを確認することが重要です。

関連記事:年末調整の再調整は可能!方法やポイントをわかりやすく解説

5-2. 期限を過ぎた場合は従業員自身による確定申告が必要

年末調整の期限を過ぎると、基本的に会社で修正対応をおこなうことはできません。そのため、「年末調整後に社会保険料を支払った」「保険料控除申告書への記載漏れがあった」といった場合は、従業員自身が確定申告をすることで、正しい控除を適用できます。

確定申告の期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までです。なお、還付申告の場合は翌年1月1日から5年間提出できます。年末調整で控除しきれなかった分を申告して、所得税の還付を受けられる可能性があることを従業員に案内しておくとよいでしょう。

6. 年末調整の社会保険料控除を正しく処理する方法

年末調整で社会保険料控除の計算に誤りがあると、会社による再調整や従業員の確定申告といった余計な手間が発生します。そのため、正確な処理をおこなうことが重要です。ここでは、効率的に処理するためのポイントを紹介します。

6-1. 従業員に申告書の書き方のポイントや期限を周知する

従業員が正しく保険料控除申告書を記入し、社会保険料控除を適用できるようにするためには、サポート体制の整備が欠かせません。単に申告書を配布するだけでなく、記入例やチェックリストを提示して、従業員が迷わず正確に記入できる環境を整えることが重要です。

例えば、社会保険料の支払先(日本年金機構や国民健康保険組合など)や支払金額の正しい記入方法を具体例とともに示したり、添付が必要な証明書類(控除証明書など)の要否を明確に案内したりすることで、記入漏れや誤記入を防止できます。さらに、申告書の提出期限や提出方法を明確に周知することで、提出遅れによる集計作業の遅延や再確認の手間を減らせます。

6-2. 年末調整の電子化を検討する

紙ベースで年末調整の申告書をやり取りしている場合、従業員の記入ミスや担当者による集計作業の負担が増えやすく、修正や再確認に時間がかかることで、年末調整の処理が遅れ、法定期限に間に合わなくなるリスクがあります。

年末調整の手続きを電子化すれば、従業員はオンライン上で申告書を入力・提出でき、内容も自動で集計が可能です。さらに、保険会社などから発行される控除証明書を電子データで受け取り、メールや社内システムを通じて提出してもらうことで、書類のやり取りもスムーズになります。

関連記事:年末調整の電子化とは?やり方、企業におけるメリット・デメリットを解説

6-3. 年末調整の機能が搭載された給与計算ソフトを導入する

年末調整機能が搭載された給与計算ソフトを導入すれば、毎月の所得税・社会保険料の計算から年末調整までを一つのシステムでまとめて管理できます。これにより、従来必要だったデータの再入力や手作業での転記が不要になり、入力・計算ミスのリスクを大幅に減らせます。

給与計算ソフトは種類や機能が多岐にわたるため、料金だけでなく、操作のしやすさや法改正への対応速度、自社の給与体系や勤怠管理との連携のしやすさなども考慮して総合的に比較することが重要です。自社の業務フローに合ったシステムを選ぶことで、年末調整業務をより正確かつスムーズに進められます。

7. 年末調整の社会保険料控除の正しい手続きをおこなおう

社会保険料控除とは、1月1日から12月31日までの間に支払った社会保険料の全額を所得から差し引くことで、所得税の負担を軽減できる制度です。給与から天引きされた社会保険料は会社が自動的に控除しますが、本人が自ら納付した分については「保険料控除申告書」に記入・提出する必要があります。

なお、給与天引き分を重ねて申告書に記入すると二重控除となるため注意が必要です。年末調整を正確かつ効率的におこなうためには、従業員への記入方法や提出期限の周知に加え、年末調整の電子化や給与計算ソフトの活用も効果的です。

「特定親族特別控除」が新設されるなど、例年以上に複雑になる令和7年の年末調整。

従業員からの問い合わせが増える年末に、最新の制度をどう案内すればいいか、不安に感じていませんか?

◆よくある質問

Q. 大学生などのアルバイト収入が増えても、親の控除額は減らない?

Q. 年末調整の対象者は?

Q. 退職者や二か所で働く従業員の年末調整は必要?

このようなよくある疑問から、記載ミスや、申告内容・扶養の変更、税務署からやり直し通知を受けた際などの対応方法まで年末調整のあらゆる疑問をまとめた「年末調整と源泉徴収Q&A」を無料配布しています。

これ一冊を手元に置いておけば、従業員からの急な質問にも迷わず回答でき、確認作業の時間を大幅に削減できるでしょう。

年末調整の問い合わせ対応や確認作業の時間を削減するために、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

人事・労務管理のピックアップ

-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開

人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30

-

人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは

人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25

-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!

人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09

-

社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説

人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09

-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21

-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説

人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26

年末調整の関連記事

-

配偶者特別控除の所得金額はいくらまで?年末調整や年収の壁との関係を解説

人事・労務管理公開日:2025.11.17更新日:2025.11.20

-

2025年新設!特定親族特別控除の概要や控除額・申請方法をわかりやすく解説

人事・労務管理公開日:2025.11.14更新日:2025.11.20

-

産休・育休中社員の配偶者特別控除を忘れずに!年末調整の注意点も解説

人事・労務管理公開日:2025.11.12更新日:2025.12.02