裁量労働制の残業時間の上限は?知っておくべき注意点を解説

更新日: 2024.4.12

公開日: 2020.7.6

OHSUGI

さまざまな分野・業種で働き方が変化しつつありますが、今回のテーマである「裁量労働制」も多様な働き方の一つです。

裁量労働制は、企業が業務の時間配分などを個人の裁量に任せているため、定時が設けられている一般的な勤務スタイルとは異なります。そのため、残業時間の扱いや勤怠管理の方法などに戸惑う管理者の方もいらっしゃるのではないのでしょうか。

今回は、こうした疑問点を解決するべく、裁量労働制における残業時間の扱いを中心に解説していきます。

関連記事:残業時間の定義とは?正しい知識で思わぬトラブルを回避!

残業時間は労働基準法によって上限が設けられています。

しかし、法内残業やみなし残業・変形労働時間制などにおける残業時間の数え方など、残業の考え方は複雑であるため、どの部分が労働基準法における「時間外労働」に当てはまるのか分かりにくく、頭を悩ませている勤怠管理の担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような方に向け、当サイトでは労働基準法で定める時間外労働(残業)の定義から法改正によって設けられた残業時間の上限、労働時間を正確に把握するための方法をまとめた資料を無料で配布しております。

自社の残業時間数や残業の計算・管理に問題がないか確認したい人は、ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 裁量労働制とは、労働時間を個人の裁量に任せる制度のこと

前提として、日本企業の労働時間は「労働基準法」において「1日8時間、週40時間」と定められています。

これを超過する労働は「時間外労働(残業)」と呼ばれ、企業が時間外労働を労働者に指示する場合は、労働基準第36条を基に作成された協定(36協定)を締結し、労働基準監督署長に届け出をしなければいけません。

また、36協定を結んだとしても時間外労働には「月45時間、年間360時間まで」と限度が定められています。そのため、企業は以上の法律を遵守しつつ、各従業員の労働時間に見合った給与を支払う義務があるのです。

一方、裁量労働制とは、勤務時間や業務の時間配分を個人の裁量に任せる制度です。労働時間を個人の裁量に任せるため、実際に働いた労働時間に基づくのではなく、「みなし労働時間」といわれる「何時間働いたと”みなした”時間」に基づいて賃金が発生します。

関連記事:裁量労働制とは?労働時間管理における3つのポイントを徹底解説

1-2. 裁量労働制とフレックス制の違い

裁量労働制は従業員が勤務時間や業務の時間配分を設定できる働き方です。一方、フレックス制とは始業時間、終業時間を従業員が任意で設定できる働き方です。フレックス制を導入している多くの企業はコアタイムを設けています。コアタイムとは必ず業務をしていなければならない時間帯で、会社が設定できます。

3. 裁量労働制では残業代がでない?

裁量労働制で良くある誤解が「裁量労働制では残業代を支払わなくてよい」というものです。

裁量労働制では「みなし労働時間」に基づいて賃金が発生するため、みなし労働時間が法定労働時間である8時間を超えて設定されている場合は、8時間を超えた分について割増率である1.25を基礎賃金に乗じた金額に相当する賃金を給与に含めて支払わなければなりません。

つまり、裁量労働制では残業代が発生しないのではなく、「残業代」という名目で別途賃金は支払われないが、残業にあたる分の賃金はあらかじめ給与に含めて支払わなければならないということです。

ただし、22時~5時に労働する「深夜労働」と法定休日に労働する「休日出労働」に関しては裁量労働制であっても一般の労働者と同様に「基礎賃金×0.25」の深夜手当と「基礎賃金×1.35」の休日手当を算定し別途支払う必要があります。

3-1. 裁量労働制の残業代の計算例

裁量労働制の残業代を計算するには、まず1時間あたりの賃金を算出します。例えば、基礎賃金が30万円、月の平均所定労働時間が160時間の場合、1時間あたりの賃金は次のとおりです。

300,000(円)÷160(時間)=1,875円

もし裁量労働制におけるみなし労働時間が1日9時間であれば、8時間という法定労働時間を1時間オーバーしていることになります。そのため、1時間分の残業代の支払いが必要です。残業代は次のとおり計算します。

1,875(円) × 1(時間) × 1.25(割増賃金率)=2,344円

このように裁量労働制の残業代は1時間あたりの賃金に残業時間、割増賃金率を乗じて算出します。

当サイトでは、法改正前後での残業の考え方や上限規制の内容をまとめた資料を無料で配布しております。そもそもとなる残業の定義から不安な方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。

4. 裁量労働制の残業時間の上限に関する注意点

裁量労働制は勤務時間や業務の時間配分を従業員の裁量に任せる働き方です。しかし、会社側はただ従業員の裁量に任せるのではなく、次のような注意点を意識しながら、裁量労働制を運用していきましょう。

- 実際の労働時間とみなし労働時間に乖離が起きていないか

- 労働時間を把握する

- 裁量労働制が適用される職種かどうか

4-1. 実際の労働時間とみなし労働時間に乖離が起きていないか確認する

裁量労働制を導入するためには、企業側・従業員側の双方に注意点があります。

みなし労働時間を何時間とするかについて話し合い、具体的な内容を定めて労働基準監督署に届け出を提出する必要があります。

ここで重要になるのが、「みなし労働時間と実労働時間に乖離がないか確認する」ことです。裁量労働制を導入している企業で見受けられる事象に、みなし労働と実務時間の乖離があります。

実際、みなし労働時間が8時間と定められているのに対して、実労働時間の平均が10時間となっています。みなし労働時間を8時間を超えて設定するためには、一般労働者と同様に36協定を締結する必要があります。

以上のことから、裁量労働制を導入する場合は、法律で定められた労働時間の限度を守りつつ、みなし労働時間と実労働時間の乖離が起きないように設定することが大切です。

関連記事:裁量労働制の従業員の打刻管理で注意すべき2つのこと

4-2. 働き方改革により、裁量労働制であっても労働時間の把握が必須に

働き方改革関連法では裁量労働制を適用していても、従業員の労働時間の状況を客観的に把握するよう、企業に義務づけています。

従来は「みなし労働時間で働く労働者や管理監督者については残業代は関係ないから労働時間は把握しない」といったような状態も、曖昧な状況のまま黙認されてきました。

しかし、長時間労働による過労死や精神疾患のリスクは残業代の支払義務の有無に関わらず、管理監督者や裁量労働制の適用者の場合も直面します。

そこで、労働時間の把握は、単に残業代の計算という面だけではなく、健康管理という側面も重要視し、労働時間を客観的に把握することが法的義務になりました。

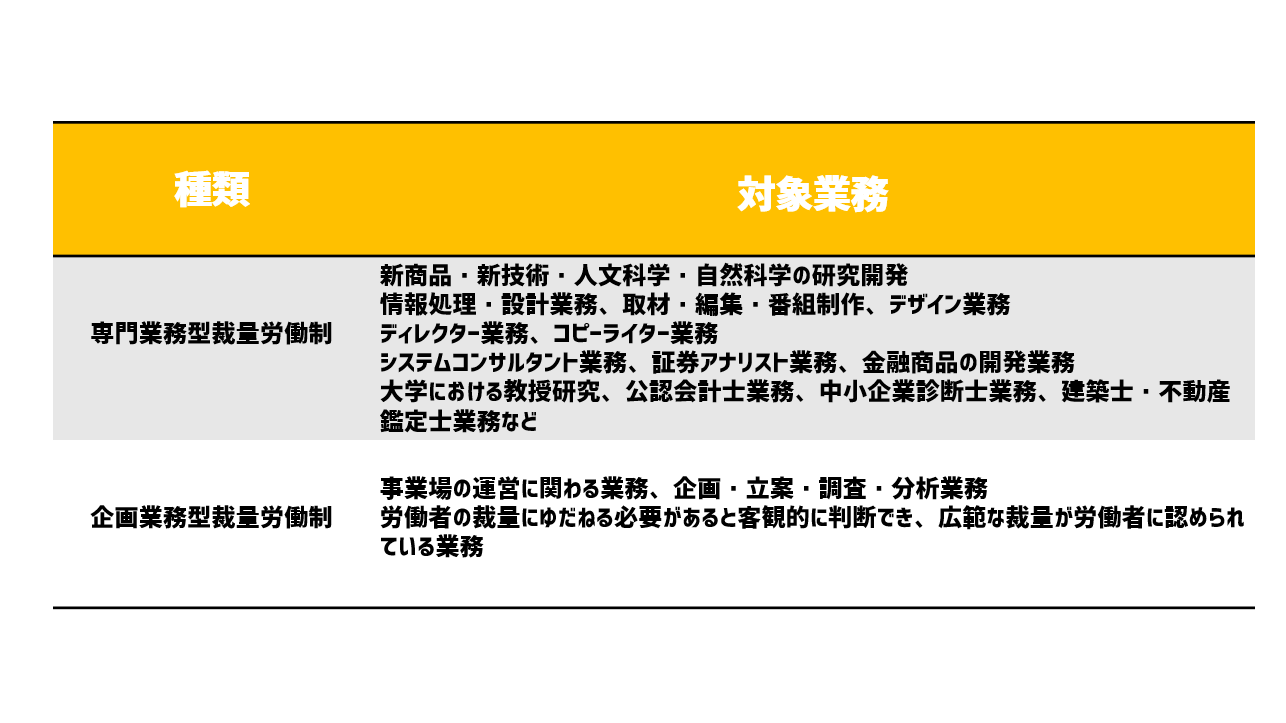

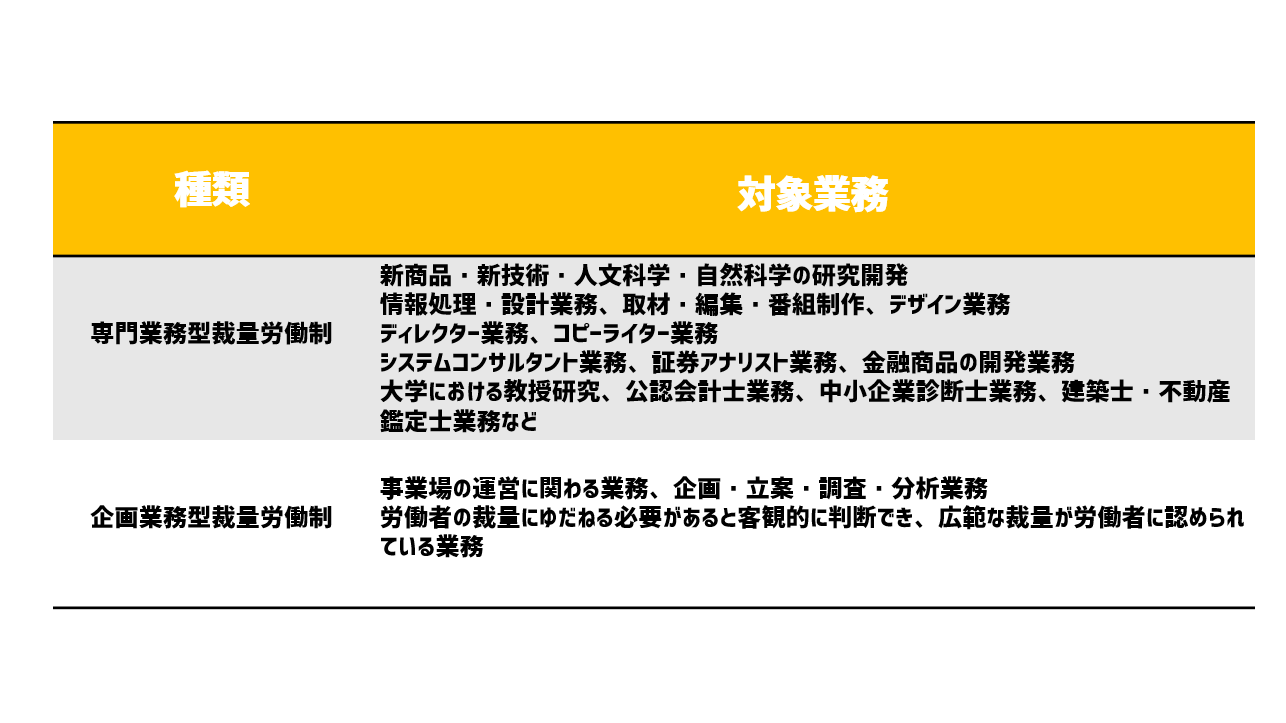

4-3. 裁量労働制は適用職種が限られる

5. 裁量労働制における残業時間の上限をまとめて理解しておこう

働き方の多様化に伴い、フレックス制度、みなし残業、高度プロフェッショナル制度など、さまざまな制度が実践されてきています。裁量労働制もその一つであるものの、理解が十分に浸透していない部分がたくさんある制度といえるでしょう。

労使間のトラブルを未然に防ぐために、本記事の内容をきちんと理解しておきましょう。

残業時間は労働基準法によって上限が設けられています。

しかし、法内残業やみなし残業・変形労働時間制などにおける残業時間の数え方など、残業の考え方は複雑であるため、どの部分が労働基準法における「時間外労働」に当てはまるのか分かりにくく、頭を悩ませている勤怠管理の担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような方に向け、当サイトでは労働基準法で定める時間外労働(残業)の定義から法改正によって設けられた残業時間の上限、労働時間を正確に把握するための方法をまとめた資料を無料で配布しております。

自社の残業時間数や残業の計算・管理に問題がないか確認したい人は、ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。

勤怠・給与計算のピックアップ

-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介

勤怠・給与計算

公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算

公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04

-

社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説

勤怠・給与計算

公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算

公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算

公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算

公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25