労働基準法上での労働時間とは?休憩時間や時間外労働の上限などルールをわかりやすく解説

更新日: 2026.1.8 公開日: 2020.3.16 jinjer Blog 編集部

企業には、「従業員の労働時間を労働基準法に則って管理しなければいけない」という義務があります。所定労働時間の管理に加えて、時間外労働や休憩時間の管理も適正におこなわなくてはいけません。

違反した場合は罰則が発生するため、労働基準法における労働時間の定義や時間外労働の上限などを正しく理解しておきましょう。本記事では労働時間に焦点を絞って詳しく解説します。

目次

多様な働き方の導入や度重なる法改正により、労働時間管理はますます複雑になっています。

「この対応で本当に正しいのか?」という日々の不安は、コンプライアンス違反という「知らなかった」では済まされないリスクに直結します。

当サイトでは、労務管理の土台となる労働時間の知識をQ&A形式で解説した資料を無料配布しています。

◆この資料でわかること

- 曖昧になりがちな「勤務時間」と「労働時間」の明確な違い

- 年間労働時間の算出など、給与計算にも関わる重要知識

- トラブルを未然に防ぐための休憩時間の付与ルール

- 罰則リスクを回避するための正しい勤怠管理のポイント

労務リスクへの備えは、企業の信頼を守る第一歩です。自社の勤怠管理体制の見直しに役立ちますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. 労働基準法で定義された労働時間とは

労働基準法における労働時間とは、会社が決めている就業時間ではありません。労働時間を正しく理解しておきましょう。

1-1. 労働者が使用者の命令下におかれている時間

労働基準法における労働時間は、「労働者が雇用主の命令下にある時間」と定義されています。この労働時間は客観的事実をもとに判断するもので、労働時間であると認識された場合は賃金を支払わなくてはいけません。

会社側が就業規則として定めている労働時間以外でも、客観的な判断で労働時間であるとされるケースも存在します。そのため、会社が認知していない時間も労働時間に該当するとされ、労働基準法に違反しているとみなされたり、時間外労働の割増賃金を請求されたりする可能性があります。

特に注意したいのは、休憩時間が休憩として認められない可能性がある点です。休憩時間の条件については、次項で詳しく解説します。

1-2. 労働時間に該当する時間

具体的に労働時間に該当する例を知っておきましょう。時間にすれば数分である作業も、雇用主の命令下にある場合は労働時間であるとみなされる点に注意が必要です。

- 業務で必要または就業規則で定められている制服・作業服への着替え時間

- 上司からの指示でおこなう清掃業務やラジオ体操、点呼などの時間

- 上司からの命令や強制参加の社内行事や研修などの時間

- 休憩時間中の電話番や簡単な作業の時間

これらはあくまでも一例です。判断が難しいケースもありますが、原則として「従業員が上司や雇用主からの命令でおこなっている行動の時間」は労働時間とされます。

1-3. 労働時間に該当しない時間

反対に労働時間に該当しないと認められるのは、業務上必要ない時間や雇用主の命令下にない状態です。

- 天候や交通事情を考慮して早めに出社した際の始業時間までの時間

- 夜行バスの交代時間中に運転手がとった仮眠時間(途中で起こされる可能性がない場合)

- 自己研鑽のための自習や強制参加ではない研修の時間

- 自由な行動を自由な範囲でできる休憩時間

一例としてはこのようなものがあります。自己判断で出社時間を早めたり、自由参加のイベントや研修に自主的に参加したりするケースはよくありますが、いずれも雇用主の命令でない場合は労働時間ではありません。

1-4. 労働時間の上限は?

労働基準法によって、労働時間は「1日8時間、週40時間」と上限が定められています。原則、この上限を超えて従業員を働かせることはできない決まりです。

労働基準法による規定であるため、これに反した際は罰則が適用されます。具体的な罰則の内容は「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金」となっているため、労働基準法に違反しないよう徹底した労働時間の管理が必要となります。

2. 労働基準法で定義された休憩時間とは

労働基準法第34条では、一定の労働時間を超える従業員に対して、休憩を取得させることが義務付けられています。この休憩にも労働基準法上の定義があります。

2-1. 労働者が労働から完全に開放される時間

労働基準法における休憩は、従業員が雇用主の命令下から完全に抜けている状態です。電話番や簡単な作業など、一切の業務をしておらず、行動にも制限がない状態を指します。

よくあるのは、お昼休憩中も電話番のためにデスクを離れないケースや、暗黙の了解で休憩の余り時間に書類整理などをおこなうケースです。これらは労働基準法では休憩にみなされません。

このほか、労働基準法では「労働時間の途中に」「一斉に」取得させることも休憩の取得ルールとして定めています。そのため、始業前や終業後に休憩を取得させることも認められません。ただし、「一斉に」の部分に関しては、労使協定を締結している企業や一部の業種については適用除外となっています。

企業側が「休憩時間は設定している」と主張しても、これらの理由から休憩時間に認められなかった判例もあります。賃金の支払いを命じられたり、労働基準法違反として罰せられたりする恐れがあるため、休憩の取らせ方には注意が必要です。

2-2. 休憩時間は労働時間によって目安が定められている

従業員に取得させる休憩時間は、労働時間によって以下のように定められています。

- 6時間以下の労働は休憩を取らせる必要なし

- 6時間を超えて8時間以内の労働は最低45分以上の休憩を取らせること

- 8時間を超える労働には最低1時間以上の休憩を取らせること

労働時間が6時間を1分でも超えたら45分、8時間を超えたら1時間の休憩を与えなければいけません。この休憩時間は分割しても問題なく、合計で休憩時間数を満たせればよいとされています。

また、36協定を結んだ上で時間外労働をさせる場合、時間外労働によって労働時間が増えて8時間を超えた場合も、1時間分の休憩を取らせる必要があります。45分の休憩にプラスして15分の休憩が必要になる計算です。

3. 労働基準法で定義された時間外労働とは

ここまで労働基準法における労働時間を解説してきました。先にも述べたとおり、労働時間には上限があり、原則としてこの上限を超えて従業員を働かせることはできません。

ただし、これには例外があり、特別な手続きを経ることで時間外労働をさせることが可能となっています。ここでは、労働基準法で定義された時間外労働について解説します。

3-1. 1日8時間・週40時間を超える時間は時間外労働

まず、労働基準法で定義された時間外労働を理解するには、「法定労働時間」と「所定労働時間」の定義や違いを知っておく必要があります。

法定労働時間

法定労働時間は、労働基準法により定められている「1日8時間、週40時間」のことです。法律が定める労働時間の限度であり、これを超えて労働する時間を時間外労働といいます。

原則として、法定労働時間を超えて働かせることはできませんが、36協定を締結している場合に限り、時間外労働が認められています。

所定労働時間

所定労働時間は、会社が定める労働時間です。出社時間と退社時間から計算する労働時間のうち、実際に労働をしている時間を指します。

例えば、出社時間が9時、退社時間が18時と就業規則で定めている会社の場合は、合計で9時間いることになりますが、労働時間は8時間として、休憩時間1時間としているケースが多いようです。

所定労働時間は、法定労働時間の範囲内で企業が自由に設定できるため、中には短時間の所定労働時間も存在します。

例えば、短時間勤務の従業員に残業をさせた場合、所定労働時間を超える時間外労働が生じますが、残業時間も含めた労働時間が法定労働時間に収まっていれば、労働基準法上の時間外労働には該当しません。そのため、36協定を結ばずとも、残業をさせることができます。

3-2. 法定労働時間を超える勤務には36協定が必要

法定労働時間は、労働基準法で定められている超えてはいけない労働時間です。しかし、36協定をはじめとした労使協定で、時間外労働について定めている場合は、この法定労働時間を超えた勤務を命じることが可能です。

しかし、36協定がない状態で法定労働時間を超えて勤務させた場合は、違法になり雇用主が処罰される可能性があります。

36協定を結んでいない企業はほとんどありませんが、労働時間の管理に問題がないか再度確認しておきましょう。クリアな労働環境は企業の信頼にもつながります。

3-3. 残業代として割増賃金を支払う必要がある

労働基準法では、時間外労働をおこなった場合、残業代として割増賃金を支払う義務があります。具体的には、法定労働時間を超えて働いた場合、その時間に対して基礎賃金に25%以上の割増率を乗じた賃金を支払う必要があります。

この割増賃金は、労働者の労働条件を守るために重要な要素であり、適切に支払われなければなりません。企業は適正な賃金の支払いを徹底する必要があります。

4. 労働基準法が定める時間外労働時間の上限ルール

36協定に基づいて、法定労働時間を超えて業務をおこなう時間外労働時間も、労働基準法で規定がされています。ここでは時間外労働時間の上限ルールについて詳しく説明します。

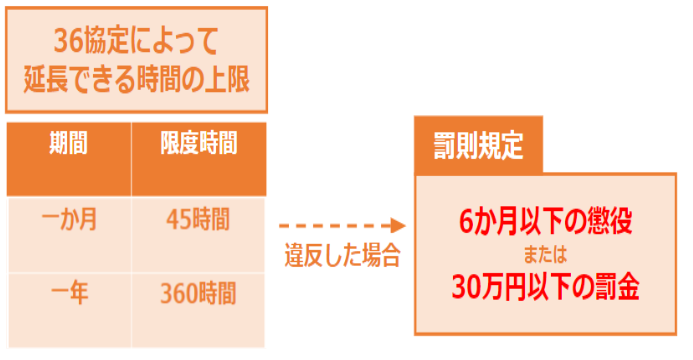

4-1. 時間外労働時間の上限は月45時間

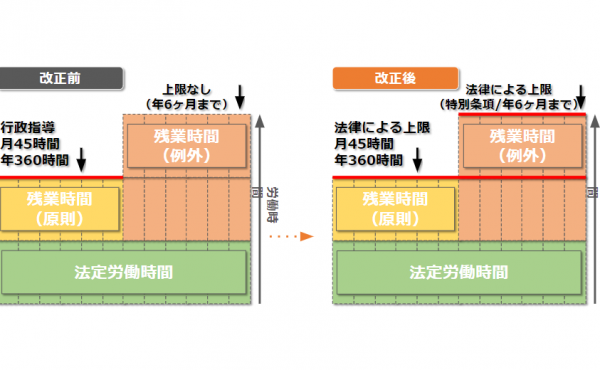

36協定を結んでいる場合、従業員に時間外労働を命じられる上限は「月45時間・年360時間」と定められています。2019年に労働基準法が改正されて以降、罰則付きの規定となっているため、これを超える時間外労働は罰則が適用される可能性があります。

4-2. 特別条項付き36協定で年間720時間まで延長可能

繁忙期など臨時的に労働させなくてはいけない事情がある場合に限り、特別条項付きの36協定を結ぶことで、時間外の労働時間を延長させることが可能です。

ただし、特別条項付きの36協定を結んでいても、以下の限度を守って労働時間を管理しなくてはいけません。

- 時間外労働は年間720時間まで

- 1ヵ月の残業は休日出勤を含めて最大でも100時間未満

- 2~6ヵ月の平均残業時間が80時間以内であること

- 45時間を超える残業ができるのは年6回まで

使用者である企業が上限を越える残業を従業員に命じた場合だけでなく、従業員が企業の預かり知らぬところで長時間の残業をした場合も、等しく労働基準法違反です。

もしこの上限に違反してしまった場合の罰則は、『30万円以下の罰金』『半年以下の懲役』のどちらかになります。労働基準法の改正によって、36協定を結んでいても残業時間に上限が設けられたため、企業の人事担当者は長時間残業の予防・抑制に力を入れましょう。

「どのように対策していけばよいか分からない」という方は、ぜひ当サイトで配布しておりますガイドブック「【2021年法改正】残業管理の法律と効率的な管理方法徹底解説ガイド」をご活用ください。こちらの資料では、残業の上限規制の解説や、残業管理を効率よく正確に行う方法を掲載しています。資料は無料でダウンロードできますので、こちらから資料ダウンロードページをご確認ください。

参考:時間外労働の上限規制わかりやすい解説|厚生労働省

関連記事:働き方改革による残業規制の最新情報!上限や違反した際の罰則を解説

5. パート・アルバイトの労働時間について

パートタイムやアルバイトでも、正社員に近い労働時間になることがあります。そのような従業員の労働時間も、企業側は正しく管理して労働基準法を守らなくてはいけません。管理方法の基本を押さえておきましょう。

5-1. 労働時間のルールは正社員と同じ

パートタイムやアルバイトの従業員も、労働時間のルールは正社員と変わりありません。法定労働時間や法定休日、必要な休憩時間は厳守する必要があります。

なお、シフト制のパートタイムやアルバイト従業員も、法定労働時間を超えた勤務を命じる場合は、36協定の締結や割増賃金の支払いが必要です。

業種や働き方、雇用形態などを問わず、1日や1ヵ月単位で労働時間を計算し、法定労働時間や時間外労働の上限を守ることが雇用主には義務付けられています。「人が足りないから」「忙しいから」は理由にはなりません。必ず労働時間を守り、労働基準法に触れない人員管理をしましょう。

5-2. 社会保険加入の条件に該当する条件

2022年10月から社会保険加入の対象範囲が広がり、パートタイムやアルバイトの従業員でも加入できる人が増えました。加入対象者は、以下の条件を満たした特定適用事業所で勤務する従業員です。

- 週の所定労働時間が20時間以上

- 月額賃金が8.8万円以上

- 2か月を超える雇用の見込みがある(フルタイムで働く方と同様)

- 学生ではない

社会保険加入の対象になる労働時間は、週に20時間以上です。2ヵ月以上の雇用見込みや、8.8万円以上の給与が発生することなども条件になっており、週に20時間以上働く人全員が対象になるわけではありません。

また、2024年10月からは従業員数が常時51人以上の企業も対象になりました。

対象者なのに漏れていた、ということがないよう、注意しましょう。

参考:パート・アルバイトの皆さんへ社会保険の加入により手厚い保障が受けられます。|政府広報オンライン

6. 労働安全衛生法による長時間労働に関する注意点

また労働基準法以外にも、労働時間においては遵守すべき労働安全衛生法もあります。ここでは、労働安全衛生法において注意すべき点を説明します。

また労働基準法以外にも、労働時間においては遵守すべき労働安全衛生法もあります。ここでは、労働安全衛生法において注意すべき点を説明します。

6-1. 従業員へ残業時間を通知する義務がある

企業は、時間外労働や休日労働が1ヶ月あたり80時間を超えた場合に、その従業員に対して残業時間を通知する義務があります。

この通知は、労働安全衛生法に基づいた重要な規定であり、従業員の健康管理を目的としています。具体的には、超過した時間を明確に伝えることで、労働者が自身の労働状況を適切に把握し、必要な対策を講じる手助けとなります。

6-2. 医師による相談・指導が必要になる

企業は、時間外労働や休日労働が月80時間を超え、従業員に疲労の蓄積が認められる場合、医師による相談・指導をおこなう義務があります(労働安全衛生法第66条の8)。

この規定は、従業員の健康を守るために重要な措置であり、長時間労働による健康リスクを軽減するために設けられています。定期的な医師面談を通じて、労働者の健康状態を把握し、必要な指導や対応をおこなうことで、心身の健康を維持し、働きやすい職場環境の実現を目指す必要があります。

6-3. 労働時間を短縮するための措置をとる必要がある

面接指導の後、医師の意見を基に労働時間の短縮を実施しなければいけません。状況によっては、就業場所の変更や作業転換など、従業員の心身を回復させるための措置を講じる必要もあります。

このように、長時間労働者に対する安全配慮義務を果たすことは、従業員の健康を守る上で非常に重要です。労働安全衛生法に基づき、企業はこの責任をしっかりと認識し、実行することが求められます。

参考:「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます|厚生労働省

7. 労働時間の把握・管理を徹底して労働基準法を遵守しよう

2020年4月以降、中小企業も改正労働基準法の対象です。時間外労働の罰則付き上限規制や有休の取得義務、労働時間の把握義務など、企業や企業の人事担当者に求められる業務は増えました。

しかし、どのような理由があっても、労働基準法に違反すれば罰則が発生します。管理が十分にできていない場合は、勤怠管理システムの導入を検討し、従業員の労働時間や休憩時間を正しく管理し、適切な労働環境維持に努めましょう。

多様な働き方の導入や度重なる法改正により、労働時間管理はますます複雑になっています。

「この対応で本当に正しいのか?」という日々の不安は、コンプライアンス違反という「知らなかった」では済まされないリスクに直結します。

当サイトでは、労務管理の土台となる労働時間の知識をQ&A形式で解説した資料を無料配布しています。

◆この資料でわかること

- 曖昧になりがちな「勤務時間」と「労働時間」の明確な違い

- 年間労働時間の算出など、給与計算にも関わる重要知識

- トラブルを未然に防ぐための休憩時間の付与ルール

- 罰則リスクを回避するための正しい勤怠管理のポイント

労務リスクへの備えは、企業の信頼を守る第一歩です。自社の勤怠管理体制の見直しに役立ちますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

勤怠・給与計算のピックアップ

-

有給休暇の計算方法とは?出勤率や付与日数、取得時の賃金をミスなく算出するポイントを解説

勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2026.01.29

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2026.01.27

-

社会保険料の計算方法とは?計算例を交えて給与計算の注意点や条件を解説

勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2025.12.16

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.03.10

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2025.11.21

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2025.02.07

労働時間の関連記事

-

副業の労働時間通算ルールはいつから見直される?改正の最新動向

勤怠・給与計算公開日:2025.12.17更新日:2026.01.15

-

着替えは労働時間に含まれる?具体的なケースや判例を交えながら分かりやすく解説

勤怠・給与計算公開日:2025.04.16更新日:2025.10.06

-

過重労働に該当する基準は?長時間労働との違いや影響を解説

勤怠・給与計算公開日:2025.02.16更新日:2025.08.19