働き方改革による残業規制の最新情報!2024年問題についても業種ごとに解説

残業時間の上限規制は、中小企業においても2020年4月から適用されています。また、猶予期間が設けられていた業種も2024年4月からは適用となります。

規制の内容や罰則、その他ルールについて理解しておかなければ、思わぬ不利益を被る可能性があります。

また、残業規制を機会により魅力ある職場づくりを目指し、人手不足の解消や従業員満足度の向上を図るのがおすすめです。

本記事では、残業規制の基本や、働き方改革によって設けられた残業超過の罰則について詳しく解説しています。ぜひご一読ください。

関連記事:残業時間の定義とは?正しい知識で思わぬトラブルを回避!

この記事を読まれている方は、「法改正によって定められた残業時間の上限規制を確認しておきたい」という方が多いでしょう。

そのような方のため、いつでも残業時間の上限規制を確認でき、上限規制を超えないための残業管理方法も紹介した資料を無料で配布しております。

法律は一度読んだだけではなかなか頭に入りにくいものですが、この資料を手元に置いておけば、「残業の上限時間ってどうなっていたっけ?」という時にすぐ確認することができます。

働き方改革による法改正に則った勤怠管理をしたい方は、ぜひこちらから「【2021年法改正】残業管理の法律と効率的な管理方法徹底解説ガイド」をダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 働き方改革による残業時間の上限規制とは?重要なポイントも解説

2019年4月より施行されている働き方改革関連法によって、時間外労働(残業)に超えてはならない上限時間が設けられました。残業の上限規制について、勤怠管理の担当者がおさえておきたいポイントを5つ解説いたします。

1-1. 残業(時間外労働)における上限規制の基本

労働基準法での労働時間の上限は1日8時間、週40時間が基本となり、週1日(又は4週間のうち4日以上)の休日を設ける決まりとなっています。この制限を上回る労働をさせる場合は、事前に労使間で36協定を締結して、所轄の労働基準監督署に届出をしておく必要があります。

36協定の届出が済んでいる場合は、残業の上限規制の範囲で労働させる事ができます。残業の上限規制の具体的な内容は、原則として月45時間、年間360時間以内となります。

ただし、36協定には臨時的な特別の事情があり、どうしても上限より多く労働させなければならない場合について、「特別条項」を設けています。この特別条項が今回の働き方改革で改正の対象となり、罰則が設けられました。

関連記事:36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

1-2. 働き方改革による残業規制の目的と背景

働き方改革による法改正以前、法律による上限の規制がなかったため、使用者が自由に上限時間を定めることができたため、結果として労働者を制限なく働かせることができました。

この特別条項が法の抜け道となっており、労働者を際限なく働かせることができたため、過度な長時間労働による過労死や健康被害が多発するようになりました。社会問題となった労死や過重労働による健康被害を防ぐため、働き方改革で超えてはならない残業時間の上限が罰則付きで設けられたのです。

働き方改革以前にも、「月45時間、年360時間」という規制は設けられていましたが、違反しても処罰の対象ではありませんでした。しかし、働き方改革によって特別条項に罰則付きの規制が設けられたことからも、国が時間外労働の超過や過度な長時間労働を厳しく取り締まっていることがわかるでしょう。

働き方改革で特別条項付き36協定に設けられた上限規制は以下の通りです。この上限を超えると、労働基準法違反となり処罰の対象となります。

| ・残業は年720時間以内 ・残業と休日労働の合計が月100時間未満 ・残業が月45時間を超えてもよいのは年間6ヶ月まで ・2~6ヶ月の平均残業時間(休日出勤含む)がすべて80時間以内であること |

特別条項付き36協定による残業時間の上限規制は2019年4月より大企業に対して適用され、2020年4月より中小企業も適用となりました。

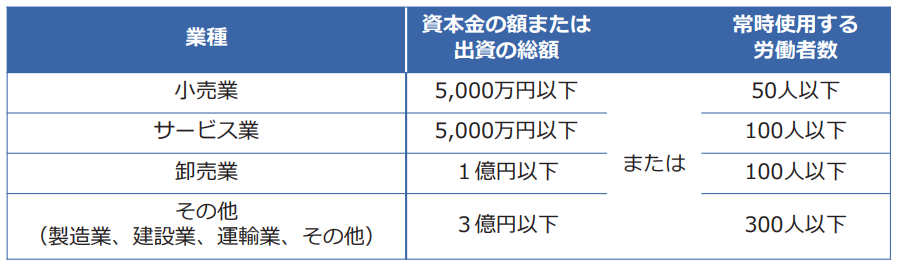

なお、中小企業の定義は資本金と従業員の数によって決められており、事業場単位ではなく企業単位で考えます。「小売業」「サービス業」「卸売業」「その他」の4つの区分の業種によって基準とする資本金や従業員数が異なるため、中小企業のご担当者は以下の表をご確認ください。

ここまで法改正による残業時間の上限規制についてお話ししましたが、そもそも残業時間の定義は理解していますでしょうか。法改正を理解しても正しい管理ができなければ本末転倒になります。

当サイトでは、曖昧になりがちな残業時間の定義から法改正の内容までまとめた資料を無料で配布しております。正しい残業管理ができているか不安な方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。

関連記事:働き方改革で残業時間の上限規制はどう変わった?わかりやすく解説!

1-3. 36協定を締結する際の注意点

従業員と36協定を締結する際は以下の4つの点に注意してください。

まず、時間外労働の限度を定める必要がありますが、この限度は、「1日」「1ヶ月」「1年」のそれぞれの単位で上限時間を設ける必要があります。ここで注意が必要になるのが、1年間の時間外労働の上限を決める際は、協定期間の起算日を設定することを忘れないようにしましょう。

また、上記3つの期間で定めた時間外労働の上限の範囲内で、従業員を労働させたとしても、残業時間と休日出勤の合計が月100時間以上(2~6ヶ月平均が80時間超え)となった場合は、労働基準法違反となってしまいます。

加えて、「臨時的な特別の事情」で限度時間を超過して労働させる可能性がある場合は、具体的な事由について定めておく必要があります。「業務上やむを得ない場合」といった曖昧な表現では、長時間労働の要因となるので認められません。「決算業務」や「納期の逼迫」など、具体的で明確に定めるようにしましょう。

下記の記事では36協定を提出する方法はもちろん、提出時の注意点や電子申請についてもわかりやすく解説しております。36協定の提出方法について正確に理解できているか不安という方は、ぜひご覧ください。

関連記事:36協定届の提出方法とは?電子申請のやり方や注意点まで分かりやすく解説

1-4. 労働組合がない場合は、過半数代表者を選任する

36協定の締結は、従業員全体の過半数で組織する労働者組合がおこなうことが一般的です。しかし、労働組合がない企業の場合は、従業員の代表(過半数代表者)を選任して締結をおこないます。

過半数代表者は、管理監督者ではない従業員から選任する必要があります。そして、過半数代表者は役員や取締役といった企業の私用者の意向に基づかないように注意し、対等な立場で36協定の締結をおこなえるようにすることが求められます。

関連記事:36協定の労働者代表とは?なる人の特徴や選出方法を解説

2. 2024年4月から残業規制が適用される5つの業種

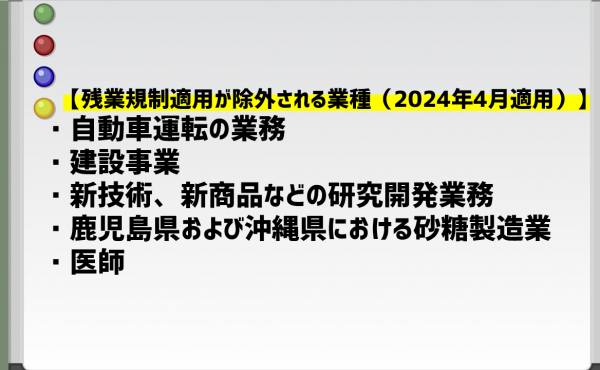

働き方改革では残業規制が設けられましたが、一部適用が猶予・除外されていた業種が5つあります。これらも2024年4月から残業規制が適用されます。

【2024年4月から残業規制が適用される5つの業種】

- 自動車運転の業務

- 建設事業

- 医師

- 鹿児島県および沖縄県における砂糖製造業

- 新技術、新商品などの研究開発業務

前章で解説した2019年4月から適用されている上限規制と比較して、どのような規制が設けられるのか、職種ごとに解説していきます。

なお、いずれも36協定の特別条項を締結した場合のみ適用される時間です。

2-1. 自動車運転の業務

自動車を運転する業務とは具体的には、運送業をはじめとするトラックドライバーや、タクシーの運転手、バスの運転手などが含まれます。

上限規制は以下の通りで、ポイントは、年間の残業時間の上限が960時間として設けられる点です。

| 年間の残業時間の上限 | 残業と休日労働の合計 | 残業が月45時間を超えてもよい回数 | 2~6ヶ月の平均残業時間(休日出勤含む) | |

| 2024年4月から適用される自動車運転業務の規制条件 | 年960時間 | なし | なし | なし |

| 現状の自動車運転業務の規制条件 | なし | なし | なし | なし |

| 一般企業の規制条件 | 年720時間 | 月100時間未満 | 年6回 | 月平均80時間 |

関連記事:運送業向け!ドライバーの労働時間の上限(残業)規制内容を徹底解説

2-2. 建設事業

建設業については、原則2019年4月から適用されているルールと同様の内容が2024年4月から適用されますが、「残業と休日労働の合計」と「2~6ヶ月の平均残業時間(休日出勤含む)」において、災害が発生した際の復旧・復興業務の場合は例外的に規制の対象外となります。

| 年間の残業時間の上限 | 残業と休日労働の合計 | 残業が月45時間を超えてもよい回数 | 2~6ヶ月の平均残業時間(休日出勤含む) | |

| 2024年4月から適用される建設事業の規制条件 | 年720時間 | 月100時間未満※ | 年6回 | 月平均80時間※ |

| 現状の建設事業の規制条件 | なし | なし | なし | なし |

| 一般企業の規制条件 | 年720時間 | 月100時間未満 | 年6回 | 月平均80時間 |

※災害が発生した際の復旧・復興業務の場合は規制対象外となる

関連記事:建設業の労働時間の上限規制は2024年4月から!改正ポイントを解説

2-3. 医師

また医師の業務についても、2024年4月からの適用が予定されていますが、業務の性質上、残業を認めざるを得ないケースもあるため、3つの水準に分けて上限規制が設けられることになりました。

A水準:B水準・C水準に当てはまらない医療機関が全て該当

B水準:地域医療確保のための医師を派遣する医療機関や救急医療機関

C水準:臨床・専門研修、高度技能の修得研修等、研修などを行う医療機関

各水準の規制条件は以下の通りです。

| 年間の残業時間の上限 | 残業と休日労働の合計 | 残業が月45時間を超えてもよい回数 | 2~6ヶ月の平均残業時間(休日出勤含む) | |

| A水準の規制条件 | 年960時間 | 月100時間未満※2 | なし | なし |

| B水準の規制条件 | 年1860時間※1 | 月100時間未満※3 | なし | なし |

| C水準の規制条件 | 年1860時間 | 月100時間未満※3 | なし | なし |

| 現状の医師の規制条件 | なし | なし | なし | なし |

| 一般企業の規制条件 | 年720時間 | 月100時間未満 | 年6回 | 月平均80時間 |

※1 2035年度を目標にA水準を目指す

※2 医師による面接指導を適切に取った場合、上限を超えられます

※3 医師による面接指導と就業上の措置を適切に取った場合、上限を超えられます

関連情報:いきいき働く医療機関サポートWeb(いきサポ)|厚生労働省

2-4. 鹿児島県および沖縄県における砂糖製造業

同様に鹿児島県と沖縄県での砂糖製造業についても、業務量が季節に大きく関係していますので、2024年からの適用が予定されています。2024年4月からは、以下の条件で規制が適用されます。

| 年間の残業時間の上限 | 残業と休日労働の合計 | 残業が月45時間を超えてもよい回数 | 2~6ヶ月の平均残業時間(休日出勤含む) | |

| 2024年4月から適用される砂糖製造業の規制条件 | 年720時間 | 月100時間未満 | 年6回 | 月平均80時間 |

| 現状の砂糖製造業の規制条件 | 年720時間 | なし | 年6回 | なし |

| 一般企業の規制条件 | 年720時間 | 月100時間未満 | 年6回 | 月平均80時間 |

2-5. 新技術、新商品などの研究開発業務

例外的に残業規制の適用除外となっている業務があり、新技術や商品の研究開発を行う業務です。労働者の健康を保持する為の施策は必要ですが、特殊な業務である事から規制に適さないのだと考えられます。

通常、一般企業の場合36協定を締結することで、月45時間、年間360時間を上限とする残業が可能となります。さらに残業の上限をあげたい場合は、36協定の特別条項を締結することで月100時間、年間720時間の残業が可能となります。

一方で、研究開発業務の場合、36協定を締結するのみで月45時間、年間360時間を超えた時間外労働が実質的に可能となります。※1週間あたり40時間を超えて労働した時間が月100時間を超えた労働者には医師による面接指導が必要です。

3. 残業規制における違反事例と罰則をご紹介

残業規制は、罰則規定をともなう厳しい法律です。意図していなかった場合であっても、思わぬポイントで違反につながってしまう可能性があります。

そうした事態を未然に防ぐために、本項目では、過去に実際に起きた事例をもとに違反内容と罰則を解説いたします。

3-1. 36協定を締結していない状態で時間外労働をさせた場合

従業員と使用者の間で36協定を締結していない状態で法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える労働をさせると、労働基準法違反となり、取締りの対象となります。

最悪の場合、「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」の刑事罰を受ける事もありますので、従業員に残業をさせる場合は、必ず36協定を締結しておきましょう。

社内に労働組合が存在せず、従業員の過半数代表を選任しない場合や、36協定の締結内容に不備がある場合に、上限時間を上回る残業を従業員におこなわせた場合は労働基準法違反となります。

3-2. 残業と休日出勤の勤務時間の合計が100時間以上となった場合

残業と休日出勤の勤務時間の合計が100時間以上となった場合、「6ヶ月以下の罰金または30万円以下の罰金」に処される可能性があります。この罰則は、働き方改革の残業規制によって新たに設けられたものです。

決算や大規模なクレーム対応など、社内に突発的な事情があったとしても、従業員の健康は最優先に考えなければなりません。

関連記事:従業員の労働時間の上限超過で企業が受ける罰則とは?

3-3. 罰則の対象者と罰則の実例

また、違反した場合に罰則の対象となるのは労働者を雇用している使用者になります。

労働基準法での使用者の定義は以下の通りです。

この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

かみ砕いてご説明すると、例えば、課長や部長は一般的には「従業員」として雇用されますが、企業によっては使用者に位置する場合があります。該当の従業員に与えられている権限が判断軸となります。企業の運営や経営に関わる重要な判断を行い、他の従業員の指揮・監督を担当する立場だと使用者となる可能性が高いです。

また、実際に罰則を受けている実例も存在しており、厚生労働省のWebサイトで裁判例を検索できたり、厚生労働省の長野労働局が発行している労働条件問題事例をまとめた資料もあります。

実例を知りたい方は以下のリンクより該当ページをご覧ください。

参考:労働条件問題事例集|松本労働基準監督署

参考:裁判例|確かめよう労働条件:労働条件に関する総合情報サイト|厚生労働省

4. 働き方改革で罰則が設けられた項目

働き方改革では、残業時間の上限以外にも罰則が設けられた項目があります。残業時間とは直接的に関係のない項目もありますが、法律違反となってしまわないよう、人事担当者はしっかりと確認し理解しておきましょう。

4-1. 時間外労働の上限超過

働き方改革によって、残業時間の上限規制を超過した時の罰則が新たに設けられました。以下の規制に違反した場合、6ヶ月以下の罰金または30万円以下の罰金に処される可能性があります。

・月100時間以上、年720時間を超えて従業員を残業させた場合

・月の残業時間が7回以上45時間を超えた場合

・残業時間と休日労働の時間の2~6ヶ月平均が80時間を超えた場合

「うっかり残業時間を超過してしまった」ということのないように、労働時間を厳密に管理していく必要があります。

4-2. 中小企業も残業が60時間を超えた場合は割増率が50%以上に

これまで、大企業には時間外労働時間が60時間を超えた場合、超過した時間分について割増率50%以上で賃金の支払い義務がありました。この規定についてこれまで中小企業は対象外でしたが、2023年4月より中小企業も対象となります。

したがって、残業が60時間を超えた分の割増率は通常の25%から50%に変わります。この決まりに違反した場合は、6か月以下の懲役1、もしくは30万円以下の罰金が科せられることになります。

関連記事:月60時間を越える時間外労働の割増賃金について解説

関連記事:中小企業が残業時間の上限規制について知っておくべき2つのポイント

4-3. 年次有給休暇の取得義務化

働き方改革関連法では、年次有給休暇の年5日取得を義務化しています。つまり、従業員には1年につき5日分の有給休暇を必ず取得させなければならないとしています。なお、この決まりが適用される従業員は年10日以上の有給が付与される従業員になります。

有給を5日取得させなかった場合は処罰対象となり、30万円以下の罰金が科せられます。

関連記事:有給休暇取得の義務化とは?企業がおこなう対応について解説

4-4. フレックスタイム制で清算期間が1ヶ月を超える場合の届け出義務

これまでフレックスタイム制の清算期間は1ヶ月のみでしたが、働き方改革によって2ヶ月もしくは3ヶ月を清算期間として設定することができるようになりました。

ただし、1ヶ月を超える清算期間を設ける場合は、労使協定を締結し届け出をしなくてはなりません。労使協定の締結と届け出を怠った場合は30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

4-5. 医師の面談指導

働き方改革関連法によって新たに設けられた「高度プロフェッショナル制度」は、年収1,075万円以上で対象業種に就く人材に対し、休憩や深夜労働、残業など労働時間に関する規定を除外して労働時間ではなく成果に対して給与を支払う制度です。

労働時間に関係なく柔軟な働き方ができる一方、過度な長時間労働が発生する可能性もあるため、この制度の対象従業員が一定の時間以上労働した場合は医師による面談指導を受けさせることが使用者に義務付けられています。

この決まりに違反し、医師の面談指導を受けさせなかった場合は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

残業に関する基礎知識と法改正の内容、効率的な管理方法を解説した「残業管理ルールBOOK」もご用意しています。ぜひご活用ください。

5. 法改正に対応するなら勤怠管理システムの導入がおすすめ

法改正にいち早く対応し、ミスなく正確に残業時間を把握するなら、クラウド型勤怠管理システムの導入がおすすめです。

タイムカードや出勤簿による勤怠管理では、不正打刻や記入漏れが発生しやすく、労働時間を正確に把握することが難しくなっています。また、従業員一人ひとりの勤怠状況を確認し集計を行うことは、時間がかかる上にどうしてもミスが発生しやすくなってしまいます。

「集計してみたら残業時間の上限を超過していた」「割増賃金の計算が誤っていた」などのミスや勤怠管理にかかる時間を減らすなら、勤怠管理システムの導入がおすすめです。勤怠管理システムでは、打刻漏れが発生しにくく、自動集計のため給与計算までにかかる時間を大幅に削減することができます。

当サイトでは、残業管理における課題に対してを、システムを用いてどのように解決できるのかを解説した資料を配布しています。勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」の管理画面のキャプチャ画面を見ながら確認できるので、残業管理に課題を感じている方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。

6. 残業時間の上限や罰則の内容を把握することは使用者の義務

いかがでしたでしょうか。

今回は、残業時間の規制について解説しました。働き方改革が叫ばれている昨今、柔軟な働き方や正しい労働時間の管理をおこなうことができない企業は従業員の確保が難しくなってしまう恐れがあります。

従業員が働きやすい環境づくりをおこなうことが、今後さらに企業に求められるでしょう。これを機会に自社の経営方針を改めて見直してみるのはいかがでしょうか。

関連記事:派遣社員の残業時間上限は何時間?法律で決められているルールをご紹介

関連記事:パート従業員の残業時間に上限はあるの?気になる法律上のルール

この記事を読まれている方は、「法改正によって定められた残業時間の上限規制を確認しておきたい」という方が多いでしょう。

そのような方のため、いつでも残業時間の上限規制を確認でき、上限規制を超えないための残業管理方法も紹介した資料を無料で配布しております。

法律は一度読んだだけではなかなか頭に入りにくいものですが、この資料を手元に置いておけば、「残業の上限時間ってどうなっていたっけ?」という時にすぐ確認することができます。

働き方改革による法改正に則った勤怠管理をしたい方は、ぜひこちらから「【2021年法改正】残業管理の法律と効率的な管理方法徹底解説ガイド」をダウンロードしてご覧ください。

勤怠・給与計算のピックアップ

-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介

勤怠・給与計算

公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算

公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04

-

社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説

勤怠・給与計算

公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算

公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算

公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算

公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25