時間外労働の割増賃金率とは?計算方法と中小企業がとるべき対応を解説

更新日: 2024.6.24

公開日: 2021.11.12

OHSUGI

時間外労働とは、労働基準法で定められた「1日8時間・週40時間」の上限を超えて労働することを指します。使用者が従業員に時間外労働をさせた場合、通常の賃金に「割増率」を加算した給料を支払わなくてはいけません。

この記事では、時間外労働における割増率の最新情報について解説します。2023年には、現在猶予措置を受けている中小企業に対する割増率が終了し、中小企業でも割増率の引き上げが行われます。法改正に対応するためにも、早めに知識を身につけておきましょう。

▼時間外労働についてまずはおさえたい方はこちら

時間外労働の定義とは?知っておきたい4つのルール

目次

1.時間外労働の割増率とは?

時間外労働とは、労働基準法の第32条で定められた労働時間の上限を超えて労働することを意味しています。

この条項では、1日の労働時間を1日8時間・週40時間以内と定めているので、たとえば1日9時間勤務した場合や、週に6日8時間ずつ勤務させた場合は、時間外労働が発生します。企業が従業員に対して時間外労働をさせた場合は、通常の給料に割増率を加算した賃金を支払わなくてはいけません。これを時間外労働の割増といいます。

参考:法定労働時間(労働基準法第32条、第40条)|厚生労働省

1-1. 所定労働時間と法定労働時間の違い

時間外労働を正しく理解するために、関連する言葉の意味を解説しておきます。

所定労働時間は企業が定めた勤務時間から休憩時間を引いたもので、例えば勤務時間が9時から17時で休憩が1時間の場合、所定労働時間は1日7時間です。

一方、法定労働時間は労働基準法に基づいた労働時間の上限であり、1日8時間、週40時間です(労働基準法第32条)。

時間外労働に対する割増が必要なのは、法定労働時間を超えた時間になるため、所定労働時間と法定労働時間を明確に区別し、適正な時間管理と割増賃金の計算を行うことが重要です。

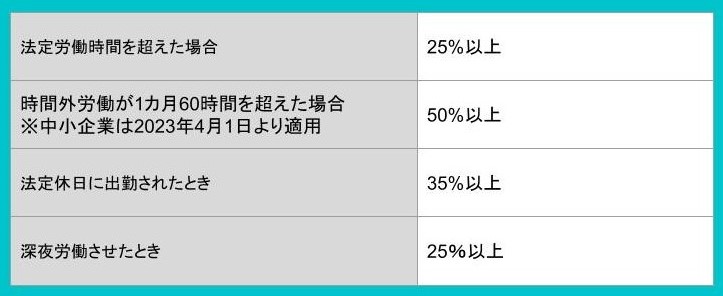

2. 時間外労働の種類とその割増率一覧

一口に時間外労働の割増率と言っても、じつは残業の種類によって割増率は異なります。それぞれの割増率を見ていきましょう。

2-1. 法定外残業の割増率は25%

1日8時間、週40時間を超える時間外労働、すなわち法定外残業については、通常の賃金に25%の割増率が適用されます。このルールは労働基準法に基づいており、例えば、就業時間が9時から18時(休憩1時間)の会社で8時から19時まで労働した場合、8時から9時の1時間と18時から19時の1時間、合わせて2時間が法定外残業とみなされます。この2時間に対しては25%の割増賃金を支払う義務があります。

2-2. 60時間を超えた法定外残業の割増率は50%

法定外残業が1ヶ月あたり60時間を超えた場合、割増賃金の率が50%に引き上げられます。具体的には、最初の60時間までは25%の割増率が適用され、それを超える時間については50%の割増率が適用されます。

2-3. 法定内残業は割増なし

法定労働時間内で所定労働時間を超える労働、いわゆる法定内残業には、法律上の割増賃金は発生しません。具体的には、1日8時間、週40時間以内の時間外労働を指します。例えば、雇用契約で1日6時間働くパートタイム労働者が8時間勤務した場合、法律上の労働時間内であるため割増賃金の対象にはなりません。この場合、6時間を超える2時間の労働は法定内残業となりますが、給与計算では100%の賃金が支払われるのみで、割増賃金は発生しません。

また、パートタイム労働者が1日6時間の契約で、9時間勤務した場合はどうでしょうか。この場合、6時間を超える最初の2時間が法定内残業であり、これに対する割増はありません。しかし、8時間を超える1時間に対しては25%の割増賃金が発生します。法定内残業については企業が特別に規定を設けない限り、割増賃金の支払い義務がないことを理解しておくことが重要です。

2-4. 深夜時間帯の割増率は25%

午後10時から午前5時までの労働時間は深夜労働と分類され、通常の賃金に対して25%の割増賃金が追加されます。これは深夜時間帯での労働の負担を考慮したものです。例えば、通常時給が1,000円の場合、深夜時間帯での労働には1,250円の時給が適用されます。

2-5. 休日労働の割増率は35%

法定休日に労働する場合、その賃金は35%の割増率が適用されます。これは通常の休日とは異なり、法定休日の労働に特有の規定です。労働基準法では、法定休日の労働は通常の賃金に対して35%の割増支給が義務付けられており、法的に厳格に守られるべき重要なポイントです。

3.時間外労働の割増率の計算方法

次に、時間外労働の割増率を計算する方法について解説します。割増賃金の計算方法は、以下のとおりです。

たとえば、所定労働時間160時間、月収30万円の人が1日に10時間労働した場合、割増率を加算した給料は以下のように計算されます。

①基礎賃金=30万円÷160時間=1,875円

②割増率=25%

③1,875円×2時間×1.25=4,687.5円

④4,687.5円の場合、繰り上げになるため4,688円となる

計算例を基にステップごとに解説していきます。

3-1. 1時間当たりの基礎賃金を計算する

まず時間外労働の割増率を計算するために、1時間当たりの基礎賃金を計算する必要があります。

平均所定労働時間=(365日-年間所定休日)×1日の所定労働時間÷12か月・時給=月給÷月の平均所定労働時間※月給には手当や賞与などを含めない

この金額が基礎賃金と呼ばれ、残業1時間当たりの単価となります。

関連記事:割増賃金の基礎となる賃金とは?計算方法など基本を解説

3-2. 残業時間を集計し正しい割増率を確認する

次に、割増率が異なる残業の種類ごとに残業時間を集計し、正しい割増率を確認します。

使用者は、労働者にどの時間外労働をさせたのかをしっかりと把握し、正しい割増率で給料を計算することが大切です。

[注1]しっかりマスター労働基準法 割増賃金編|東京労働局

3-3. 割増率を適用して残業代を計算する

続いて割増率を計算します。

時間外労働に対する割増率は25%であるため、以下の計算式に則って計算をします。

割増賃金=時給×時間外労働時間×割増率

端数を処理する1時間あたりの給料や割増賃金に1円未満の端数が生じた際、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を切り上げる

このように、時間外労働の計算は流れを押さえてしまえば難しいものではありません。ただし、従業員が多い企業は一人ひとりの割増率を把握して計算することが困難であるため、勤怠管理システムや給与計算システムなどを活用するといいでしょう。

4. 2023年4月に中小企業も割増率50%に労働基準法が改正

2023年4月1日から、中小企業にも月60時間を超える時間外労働に対して割増率が25%から50%に引き上げられました。この法改正により、中小企業は労働時間の管理をより厳格に行う必要があります。

4-1. 2010年4月の労働基準法の改正内容

2010年4月におこなわれた労働基準法の改正により、時間外労働が60時間を超える場合の割増率が改正されました。改正前が25%以上であったのに対し、改正後には50%以上と定められています。

ただし、この法改正が適用されていたのは大企業のみであり、中小企業は2023年3月まで割増率の引き上げが猶予されていました。猶予の対象となるのは、以下の中小企業です。[注4]

[注4]厚生労働省|労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)

関連記事:月60時間を越える時間外労働の割増賃金について解説

4-2. 2023年4月の労働基準法の改正内容

改正前の割増賃金としては、1日では8時間、1週間でみたときには40時間を超えた場合に25%とされていましたが、2023年4月からは中小企業も対象になりました。これまでは、大企業の場合のみ、時間外労働の合計が60時間を超えた場合に50%の割増率が適応されていましたが、中小企業においても月60時間を超える時間外労働に対して割増賃金率50%が対象となっています。

4-3. 中小企業の時間外労働時間割増の計算例

例えば、月給が30万円、所定労働時間が160時間の従業員が月に70時間の法定外残業を行った場合、割増賃金の計算方法は以下の通りです。

まず、基礎賃金を計算します。

30万円 ÷ 160時間 = 1,875円/時間

次に、最初の60時間分については25%の割増賃金が適用されます。

1,875円 × 60時間 × 1.25 = 140,625円

さらに、残りの10時間については50%の割増賃金が適用されます。

1,875円 × 10時間 × 1.5 = 28,125円

合計金額は次のようになります:

140,625円 + 28,125円 = 168,750円

以上のように、時間外労働の割増賃金を計算する際には、基礎賃金と時間外労働時間、そして適用される割増率を正確に把握することが重要です。また、正確な労働時間把握のために、タイムカードやICカード、パソコンの使用履歴といった客観的な記録を使用し、上司が適切に確認することも欠かせません。

5.時間外労働の割増率が適用されない場合

時間外労働の割増率は基本的にすべての企業、業種で適用されますが、一部割増率が適用されない場合があります。ここでは、労働基準法の第41条に定められた割増賃金が発生しないケースについて紹介します。[注2]

[注2]労働基準法|e-GOV

5-1.農業、畜産業、養蚕業、水産業に従事している者の場合

農業、畜産業、養蚕業、水産業に従事している場合は、割増賃金の適用除外対象となります。こういった業種は天候などといった外的要因に左右されやすく、業務や労働時間をコントロールすることが難しいためです。

ただし、林業に関しては割増賃金の適用除外対象には含まれませんので注意しましょう。

5-2.指揮監督者や管理職の場合

労働者が指揮監督者や管理職の場合は、割増賃金の適用外となります。

ただし、「経営者と同様の権限を持っている」「賃金の条件が一般労働者よりも優遇されている」など、適用には一定の条件があります。管理職の肩書がついていても、実務的な権限を持たない形だけの管理職の場合、割増賃金の支払いは必要になるため注意しましょう。

5-3.機密の事務を取り扱う者の場合

機密の事務を取り扱う者とは、秘書や経営者もしくは監督、管理の地位にある人と一体不可分の人であって、厳格な労働時間管理になじまない者のことです。[注3]

秘書という肩書があるだけではなく、「管理監督者と同様に経営者と一体的な立場である」「出退勤時間に制限されない勤務体系になっている」などといった要件を満たす必要があります。こちらも、前項と同様に業務内容や賃金、勤務実態から判断する必要があるため、秘書だからといって割増賃金が不要だと解釈しないよう注意しましょう。

5-4.監視または断続的労働に従事していて、使用者が行政官庁の許可を受けた者の場合

監視労働、または断続的労働に受持していて使用者が行政官庁の許可を受けている場合も、割増賃金の適用外となります。

監視労働者とは、その名の通り何かを監視する仕事で、マンションの管理人や守衛などが該当します。他方で断続的労働とは、手持ちの時間が長いが作業が間欠的に生じする仕事のことです。役員の専属運転手や、学校の用務員などが該当します。

上記の職業は、精神的な緊張や身体的疲労が継続しにくい性質の業務であるため、通常の労働者と同じ労働条件の規定を適用する必要がないと考えられているわけです。ただし、時間外労働の割増賃金の適用外とするためには、行政官庁の許可を得ることが必須であるため、企業が勝手に判断して賃金を支払わないことは違法となります。

5-5.法定労働時間内で労働している場合

上記以外の職種の人が始業時間や就業時間外に勤務したとしても、割増賃金が発生しない場合があります。

そもそも時間外労働には2つの種類があり、時間外労働に該当するのは「法定労働時間」を超過したケースのみです。法定労働時間とは、先述の通り労働基準法に定められた「1日8時間・週40時間」の労働時間のことです。この時間を超過して働いた場合、割増賃金が発生します。

一方で、法定労働時間とは別に企業が自由に定められる「所定労働時間」というものもあります。所定労働時間とは、法定労働時間と週に1日もしくは4週に4日の法定休日の範囲内で、企業が設定できる労働時間のことです。たとえば、「1日7時間×週4日=28時間」や「1日4時間×週6日=24時間」といったように定めることが可能です。

たとえ所定労働時間を超えて労働した場合でも、法定労働時間内であれば企業が割増率を加算した給料を支払う義務はありません。就業規則などで独自に残業代として割増率を規定することは可能ですが、規定がない場合は通常の賃金を支払うことになります。

6.時間外労働の割増率についてのQ&A

時間外労働の割増率に関する具体的な疑問にお答えします。

6-1.割増率が適用されない場合の給料はどうなる?

割増率が適用されない特定の職種で働いている場合でも、通常の給与を受け取ることになります。しかし、労働時間が通常より長い場合や特定の状況下では、割増賃金の支払いが必要になる場合もあります。この点は、各企業の就業規則や労働契約で詳しく定められています。

6-2.割増率が改正されると、給料にどのような影響が出る?

割増率が改正されると、時間外労働に対する給料が変動します。割増率が引き上げられた場合、時間外労働に対する賃金が増えることになります。これは、従業員にとってはより適正な賃金を受け取ることが可能になりますが、企業にとっては人件費の増加を意味します。

6-3.割増率の計算を間違えた場合、どのような問題が起こりうる?

割増率の計算を間違えた場合、最も直接的な問題は従業員への賃金未払いになります。これは法的な問題を引き起こす可能性があり、企業の評価や信頼性にも影響を与えます。従業員は未払い賃金を請求する権利がありますし、企業としては罰則を受ける可能性もあります。このため、割増率の計算は慎重に行うことが求められます。

6-4. 未払い残業代を請求されるケースはある?

残業代が未払いであった場合、従業員は未払い残業代を請求することができます。労働契約や労働基準法に基づいて未払いである証拠がある場合、企業は応しなければいけません。未払い請求に関する協議が不成立の場合、企業は労働審判を申し立てられる可能性がありますので注意が必要です。

さらに最終的には訴訟ケースも発生します。訴訟は公開の手続きであるため企業にとっても大きなリスクがあります。そのため、残業代の未払いが発生したケースには速やかに支払対応を行うことが大切です。

7.時間外労働の割増率は正しく計算しよう

企業が従業員に時間外労働をさせた場合は、必ず正しく計算した割増率を加算した給料を支払わなければいけません。割増率を間違えたり加算したりしないまま給料を支払った場合、未払い賃金を請求されたり罰則が課されたりする危険性が高いため、十分に注意しましょう。

ただし、特定の職種では割増率が適用されないケースがあります。また現在、中小企業では一部の割増率が大企業とは異なります。正しい給料を計算するためにも、割増率に関するルールをしっかりと押さえておきましょう。

勤怠・給与計算のピックアップ

-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介

勤怠・給与計算

公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算

公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04

-

社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説

勤怠・給与計算

公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算

公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算

公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算

公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25