給与計算における住民税とは – 住民税の計算・納付・注意点について解説

更新日: 2024.5.10

公開日: 2020.12.14

OHSUGI

給与計算で住民税を算出する場合、給与所得や控除などを理解しておく必要があります。また、給与計算における住民税は、住民票のある市町村や都道府県によって課税される税金額が違うため、事前の確認が必要です。

本記事では、住民税の基礎知識と計算方法、納付や注意しておきたいポイントなどをご紹介します。

【給与計算のやり方について解説はコチラ▶【図解】給与計算ガイド!例を用いて給与計算のやり方を徹底解説!】

【給与計算業務のまとめはコチラ▶給与計算とは?計算方法や業務上のリスク、効率化について徹底解説】

給与計算業務は税務リスクや労務リスクと隣り合わせであるため、

・税額が合っているか不安

・税率を正しく計上できているか不安

・自社に合った税金計算方法(システム導入?代行依頼?)がわからない

というような悩みをお持ちのご担当者様は多いと思います。

そのような方に向け、当サイトでは所得税と住民税の正しい計算方法、税金計算時によく起きるミスとその対策をまとめた資料を無料で配布しております。

本資料にて、税金計算のミスを減らしたり、効率化が図れる給与計算システムの解説もあるので、税金計算をミスなく効率的に行いたいという方は、こちらから「所得・住民税 給与計算マニュアル」をダウンロードしてご覧ください。

1. 給与計算で知っておきたい住民税の基礎知識

給与計算において住民税の項目は、毎年5月ごろに届く住民税決定通知書に記載された金額を使って給与を計算します。一方で住民税の計算方法を理解することで、税務知識が高まるだけでなく、従業員から問い合わせの対応や税務申告業務が円滑におこなえます。

まず本章では住民税とは何なのか、基本的な情報を解説します。

1-1. 住民税とは

住民税とは個人の所得にかかる地方税のひとつで、「都道府県民税」と「市区町村民税」を合わせた税金を表しています。各自治体の公的サービスに利用される税金で、それぞれ住んでいる都道府県と市区町村に納めます。

住民税を納める先は、その年の1月1日に住民票の籍を置いている自治体です。税額に関しては、前年の1月1日~12月31日までの所得額から算出される点に注意が必要です。

市民税と県民税を合わせて市県民税と呼称することもあります。前述の住民税のことを指しており、呼び名が異なるだけです。

|

地方税 |

都道府県税 |

個人県民税 |

|

市区町村税 |

市区町村民税 |

1-2. 住民税の納め方は2種類

住民税を納める方法には、特別徴収と普通徴収の2通りがあります。特別徴収は会社側が支払い、普通徴収は個人で支払う形になります。

1-2-1. 特別徴収

特別徴収は、給与から天引きされる納付方法です。給与の支払い者である会社が従業員の住民税を計算して給与から天引きし、各自治体へ納付する仕組みになっています。

年額を12回に分けて、毎月の給与から支払います。

1-2-2. 普通徴収

普通徴収とは、勤めている会社を通さずに自分で住民税を納付する方法です。対象は個人事業主やフリーランス等の給与所得でない人となります。

また、退職や転職をした場合にも普通徴収となることがあるので、注意が必要です。企業から給与を支払われている従業員は、一定の条件を除いて、特別徴収(給与から天引き)しなければならないと地方税法で定められています。

もし従業員から普通徴収へ切り替えを希望された場合、個々で選択することは認められていないことを伝えましょう。

1-2-3. 転職や退職する従業員がいる際は注意が必要

転職をした際は、転職前の企業では特別徴収だった場合でも、普通徴収に切り替わる場合があります。

転職者が在職中の場合は、元の会社が必要事項を記入した「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の発行を依頼しましょう。受け取り後、必要事項を記入して、市区町村に提出することで、特別徴収の継続手続きができます。

一方で、転職者が元の会社を退職し、その後会社に属していない期間を経てから入社する場合、その転職者の退職月より手続きが変わります。

| 退職日が1月1日~4月30日の場合 | 退職した月から5月分の住民税の支払いが残っている状態になります。 これらを退職時の給与や退職金から一括で支払う手続きをとります。 自社から他社へ転職する従業員、もしくは退職する従業員が発生した場合はこの手続きをとりましょう。 |

| 退職日が5月1日~5月31日の場合 | 5月分の住民税が残っているのみであるため、通常通り最後の給与から1ヵ月分の住民税が天引きされるのみです。 |

| 退職日が6月1日~12月31日の場合 | 従業員に以下の2パターンのいずれかの方法で納税してもらう必要があります。 ①退職月から翌年の5月までの住民税を会社を通じて一括で支払う ②普通徴収としてもらう |

1-3. 住民税が決まる時期

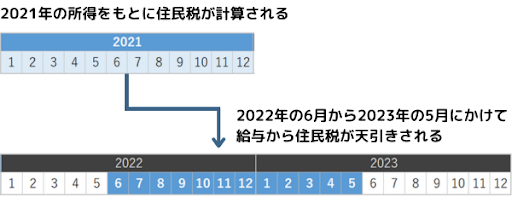

住民税は前年の所得をもとに計算され、翌年の1月1日に住民票のある自治体に納付する地方税です。住民税の算出は各自治体がおこない、毎年5月ごろに納付者に通知が送られます。普通徴収の場合は個人宛てに、特別徴収の場合は会社宛てに納付書が届きます。

特別徴収は、前年の住民税が6月の給与から1ヵ月ごとに天引きされる仕組みです。一方普通徴収では、納付書の期日までに3ヵ月ごとに納付します。ただし、年の途中で退職した場合は1ヵ月分ごとの納付となることがあります。届いた納付書に従って納付してください。

2. 給与計算で住民税を計算する方法

住民税の概要を理解いただけましたでしょうか。

ここからは住民税の具体的な計算方法を解説します。

2-1. 所得割、均等割とは

住民税は「所得割」と「均等割」の2つの要素で構成されます。計算式で表すと以下のとおりです。

【住民税(年間)】=【所得割】+【均等割】

「所得割」と「均等割」はそれぞれ以下の考え方に基づき、金額が決まります。

| 所得割 |

|

| 均等割 |

|

毎月給与から天引きする金額は、所得割と均等割を合算して算出した【住民税(年間)】を12ヵ月分に割ると算出できます。

【住民税(月間)】=(【所得割】+【均等割】)÷ 12

|

住民税 |

都道府県民税 |

所得割:標準税率4% |

|

均等割:1,500円 |

||

|

市区町村民税 |

所得割:標準税率6% |

|

|

均等割:3,500円 |

2-2. 住民税の計算の流れ

住民税の計算は大きく次のような流れで進めていきます。

- 課税標準額の算出

- 所得割の算出

- 所得割と均等割を足す

それぞれの計算方法について解説します。

STEP①「課税標準額」を算出する

課税標準額は、給与所得から所得控除額を差し引いた金額です。この金額が課税の対象となります。

【課税標準額】=【給与所得】-【所得控除額】

- 給与所得:給与収入(支給額)から給与所得控除を差し引いたもの

- 所得控除:社会保険料控除や生命保険料控除、配偶者控除、扶養控除などの各種控除

参照:国税庁:No.1410 給与所得控除

参照:国税庁:所得金額から差し引かれる金額(所得控除)

STEP②「所得割」を算出する

所得割は、課税標準額に所得割の税率をかけたものに、調整控除や配当控除、住宅ローン控除などの控除を引いたものが、都道府県民税と市区町村民税の所得割の金額です。

【所得割】=【課税標準額】×【税率】-【各種控除額】

STEP③「所得割」と「均等割」を足し合わせる

最後に、STEP②で計算した所得割に、各地方自治体の均等割を足し合わせれば、徴収する住民税が算出されます。

特別徴収の場合は、これを12等分した金額を毎月給与から天引きしていくことになります。

3. 住民税を計算するときの注意点

給与計算で住民税を算出するときには、自治体によって税率が異なっていたり、追加の税金が上乗せされる場合があります。

3-1. 2023年までの復興特別税と2024年から導入の森林環境税

東日本大震災の復興に充てる財源確保のため、所得税と住民税と法人税に復興特別税が上乗せされています。

住民税においては均等割に対して上乗せされており、都道府県民税が1,500円、市町村民税が3,500円と500円ずつ上乗せされます。

ただし復興特別税は上乗せされる期間が設けられており、住民税は平成26年度から令和5年度までと定められています。

復興特別税と引き換えに2024年から徴収がはじまるのが森林環境税です。住民税の均等割りと併せて、1人年額1000円上乗せして徴収されます。

結果的に徴収額は変わりませんが、徴収する項目が変更になる点に注意しましょう。

3-2. 自治体によっては税率が異なる

国税庁により、住民税には標準税率が設定されています。しかし、自治体によって税率は異なるので注意しましょう。例えば、政令指定都市では都道府県民税が2%、市区町村民税が8%です。

基本的には合わせて10%ですが、横浜市は10.025%、名古屋市は9.7%と異なる場合もあります。詳しくは、各自治体で確認しておくと良いでしょう。

上述のように、自治体によって異なるため、従業員の引っ越しがある際には所得税の再計算が必要になります。また、所得に応じて税額が変わるので毎年計算が必要になります。従業員が少なければ問題ないかもしれませんが、コア業務と併せておこなうとなると難しいのではないでしょうか。

そのような場合はシステムを導入すると、人事・勤怠システムと連携させることでミスなく漏れなく控除金額を自動で計算してくれるため、時間を取られることもなくなるのでおすすめです。

当サイトでは、給与計算システム「ジンジャー給与」の管理画面のキャプチャ画像を参考に、実際にどのように住民税を算出するかや、システムを連携することでどのように効率化できるか解説した資料を無料で配布しております。システムを導入することで、再計算の手間含め、給与計算業務が効率化されそうだと感じた方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。

参照:個人の市民税・県民税について|横浜市

参照:所得割の税率|名古屋市

4. 給与計算で住民税を算出するときは給与所得と所得控除額が必要

給与計算で住民税を算出する際には、前年の給与所得と所得控除の総額が必要です。また、その年の1月1日に住民票を置いていた自治体の税率も確認ください。

また、税率は自治体によっても異なります。詳しくは自治体ごとに確認しましょう。

【所得税の計算について知りたい方はコチラ▶所得税とは?|源泉所得税の計算方法や税額表の見方を解説】

【社会保険料と給与計算について詳しくはコチラ▶給与計算で社会保険料を算出する方法を分かりやすく解説】

給与計算業務は税務リスクや労務リスクと隣り合わせであるため、

・税額が合っているか不安

・税率を正しく計上できているか不安

・自社に合った税金計算方法(システム導入?代行依頼?)がわからない

というような悩みをお持ちのご担当者様は多いと思います。

そのような方に向け、当サイトでは所得税と住民税の正しい計算方法、税金計算時によく起きるミスとその対策をまとめた資料を無料で配布しております。

本資料にて、税金計算のミスを減らしたり、効率化が図れる給与計算システムの解説もあるので、税金計算をミスなく効率的に行いたいという方は、こちらから「所得・住民税 給与計算マニュアル」をダウンロードしてご覧ください。

勤怠・給与計算のピックアップ

-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介

勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2024.10.21

-

36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2024.09.12

-

社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説

勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2024.08.29

-

在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法

勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19

-

固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説

勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07

-

テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント

勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2024.09.17

給与計算の関連記事

-

懲戒解雇した社員に退職金を支払う義務はある?不支給の条件や手続きを解説

勤怠・給与計算公開日:2024.07.31更新日:2024.07.31

-

退職金の前払い制度とは?導入のメリット・デメリットやポイントを解説

勤怠・給与計算公開日:2024.07.31更新日:2024.07.31

-

源泉徴収票は電子化OK!メリット・デメリットや方法を解説

勤怠・給与計算公開日:2024.07.31更新日:2024.07.31